莫兰迪的沉默盛宴

展览:乔治·莫兰迪:桌子上的风景

展期:2020.12.6-2021.4.5

地点:木木美术馆

如果乔治·莫兰迪生活在今天,一定会为他取得的成就惊讶不已:他所开创的“莫兰迪色系”已经变成了时尚和品位的代名词。从时装到家居摆件、各类生活用品,从大到整栋建筑的装饰风格,小到一毫米宽的发夹,莫兰迪色系被应用于万事万物中,即使是不知道这位艺术家的人,也会对这个词耳熟能详。

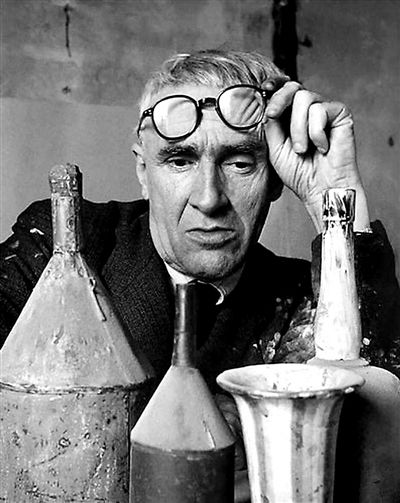

和由他发明的配色风格不同,莫兰迪本人是个孤僻而沉默的艺术家,在各类艺术通史中,对于这位艺术家的生平也是草草带过。并非因为他不重要,而是他的生活朴实到平淡无奇,历史学家们找不出大书特书的可能性:从年少时就开始探索艺术的表达形式,画了好几十年静物,一生都居住在故乡博洛尼亚。莫兰迪的人生似乎简略到可以用一句话来概括。但其实不然,正如一块石头也有着不同的块面,作为一名在艺术史上影响深远的艺术家,莫兰迪自然也有许多不为人知的地方。

这次木木美术馆举行国内首次莫兰迪个人大展,以近八十幅作品为我们展现出这位艺术家许多不为人知的一面,其中便包括了他鲜为人知的铜版画作品、风景画作品和罕见手稿。为什么莫兰迪要几十年如一日地绘制桌上静物?这种被戏称为“性冷淡”的配色风格是如何形成的?

莫兰迪的艺术人生围绕着“静物”这条奇妙轴线打转,一边是传统,另一边是现代,一边是地方化,另一边是国际艺术运动,这种游离于传统和现代、国际和地方之间的做法也让他变成了美术史中重要的“边缘人”。他从16岁开始进入博洛尼亚美术学院学习,他在学院学习的,其实是在当时非常正统的古典艺术画法。在学习期间,他前往佛罗伦萨考察,先是亲眼目睹了马萨乔、乔托和奇玛布埃这些文艺复兴早期大师的作品,又见识到了当时如火如荼的未来主义运动,然后在分离派展览上看到了塞尚和马蒂斯的画作。从年轻的艺术家的兴趣来看,他一边吸收着古代大师作品养分,一边接触着当时各类前卫艺术运动,这种两极偏差极大的体验都被他融汇在自己的艺术语言探索里。

在木木美术馆展出的1914年绘成的《静物》,就是莫兰迪吸收了立体主义语言的试验结果。如果不看作者名,观众大概很难把这件作品跟莫兰迪中后期较为平面的静物风格联系在一起。灰棕的色调里,物体以不同的块面形式拼合在一起,这明显是参考了毕加索和乔治·布拉克。莫兰迪在接受采访时曾经提起过自己这段“模仿和致敬”的时期:

“一个艺术家的早期练习几乎是五指练习,这种练习会教给他老一代艺术家的风格准则,直到他自己成熟到足够将风格付诸实践为止;从我1912到1916年的作品里你能直接观察到早期的巴黎立体主义者们,说到底还是塞尚的影响。”

另一幅展出的风景画绘制于1928年,这幅风景借鉴了塞尚1887年创作的那幅《圣维克托山》,结实的笔触塑造出块面感的山体和沉闷的蓝天,也延续了塞尚那幅作品中黄蓝搭配的色调。

立体主义和塞尚的影响让莫兰迪在技法练习中逐渐培育出自己的绘画风格,而其绘画中慎独宁静的气质则源自文艺复兴早期作品中那种纯粹的苦修般的宗教感。而在一战中因目睹战争残酷而不幸抑郁的莫兰迪,逃避般地将目光投向桌上的静物,从19世纪30年代开始,莫兰迪在博洛尼亚大学版画系任职,这份工作给了他稳定的薪水和因此而可以得到少许歇息的生活方式,让他可以全身心投入到静物研究中去。奇妙的是,莫兰迪的蚀刻版画和油画中的静物,带来的竟是一致的恬静感。诗人查尔斯·赖特曾经以诗歌来称赞莫兰迪的静物画带给人的沉浸感:

《莫兰迪》

我在谈论寂静,一个中心瓷碗,

一个有裂缝的花瓶,和一个水壶的寂静。

我在讨论描画,关于形状和留白。

这些物品被传唤的来处。

我在讨论红色的液滴,白色的液滴,

它们的弧度和蜷曲,是蓝色的。

我在讨论瓶罐,和毁灭

以及我们在黑暗中令其闪现并献身的一切。

此次展出的作品也给人惊喜,要从近处看,才会发现莫兰迪在不同作品中笔触的变化。因为喜爱用单种颜色来表现物体,莫兰迪的作品在以印刷为媒介传播时总会给人以色块的感觉,但真正站在作品前时,却会发现这些“色块”是用结实的笔触堆砌出来的。而面对莫兰迪的版画作品,又会为其线条的纤细工整程度而惊讶,这些都是要亲临现场才会收获的体验。莫兰迪的版画作品几乎是倚仗线来进行的创作,在木木美术馆展出的版画作品中,可以清晰地看见,艺术家是如何来通过安排线条的方向和密度来表现形态和光影的。

在莫兰迪本人看来,他只是一个“艺术创作者”,而静物就是他最好的练习素材,也是内心活动的投射。莫兰迪本人一直对自己的艺术成就没有过多看法。从遭受非议到成名成家,这对他来说似乎都是发生在别人身上的事情。他鲜少在艺术沙龙和艺术家聚会上露面,虽然会参加威尼斯双年展,但也没有要出人头地的愿望,甚至因为不想太出名而拒绝过国际展览协会的邀请函。

他终生未婚,与自己的母亲和姐妹住在一起,过着苦修般的生活。据说有位记者曾经想去采访这位大师,记者问莫兰迪:“您是否追求过什么女人?”莫兰迪猛地起身,问他:“您写这样一篇文章可以获得多少报酬?”记者回答说2000里拉。“那你知道我的一幅画值多少钱吗?”莫兰迪说,“只要你不报导我,我就送给你一幅画。”从此那家报纸上再也没有出现过报导莫兰迪的文章。

不管这个趣闻是否属实,莫兰迪的孤僻和淡泊名利从中也可见一斑。他深居简出,生活规律,根据博洛尼亚小城居民的回忆,他身材高大,总是穿一身宽松服饰,每天下午准时出来散步,散步路线固定,如此持续了几十年,简直可以变成当地的移动地标;这种做法不禁令人想起哲学家康德,后者也是终生居住在小城葛底斯堡里,每天准时出门散步,准时回家,被当地居民说成“比镇上的钟还准”。

对于康德和莫兰迪这类慎独而沉浸在内心世界的人来说,日复一日的稳定生活就是将内心坚守的信条投影到外部世界的最好结果。或许正是身处环境变化太激烈,在第二次世界大战、风起云涌的欧洲艺术运动、法西斯罪行肆虐等等这些事件同步进行的暴风骤雨般的年代里,莫兰迪才会将全部精力投入到艺术语言的探索中去。对于寻常人来说,财富、权利和名声是毕生追求,但对于莫兰迪这个曾经被迫参加一战并因此抑郁过的幸存者来说,生活和创作都是用眼去观察,用手去触摸,记住光线在不同材质器皿上一毫米一毫米的移动轨迹,探究于不同器皿之间颜色的微妙差别,寻求一种精微的和谐平衡状态。只要拥有这些器皿,就是他此生最大的幸福,他是个孤僻的人,也因此度过了幸福的一生。