短长书 | 《冰山一角》:这一角里藏着生命的无限意志

中国作家网“短长书”专栏邀请读者以书信体的方式对话文学新作。“短长书”愿从作品本身出发,有话则长、无话则短,也愿从对话中触及当下的文学症候,既可寻美、也可求疵。纸短情长,我们希望以此形式就文学现场做出细读,以具体可感的真诚探讨文学的真问题。

写作《冰山一角》的时候,麦家送走了自己的六十岁。他说,自己尝到了“老年馈我的恬淡、从容”。2026开年,这一角从《花城》杂志浮现出来。月中,评论家陈培浩向我推荐这部中篇新作,称其为当下“少见的精品”,主动报名要从“短长书”栏目一吐为快。读罢作品,我亦有同感。每个人无法被他人完整了解的一生,在多大程度上是“可靠”的?沉没于水下的部分,往往比水面上的“冰山一角”更富有矛盾与激情。同时,我想,这或许还是一部需要展现批评智慧的作品。于是,“短长书”第22期,希望我们从评论家陈培浩、杨丹丹的对话,进入这冰山中的一角,与一角中藏着的生命的无限意志。

——栏目主持人:陈泽宇

本期讨论:《冰山一角》

《花城》2026年第1期,麦家重返悬疑叙事与智性布局,潜入文字深海。

中篇小说《冰山一角》以退休军官庐杉离奇死亡为引,拼图式展开其神秘跌宕的一生。二十八盘录音磁带,187级台阶,一个关于记忆与生命的真相……

叙事如冰山,藏多于露;语言冷峻含讽,于多重隐喻间深探权力、欲望与记忆的迷局。

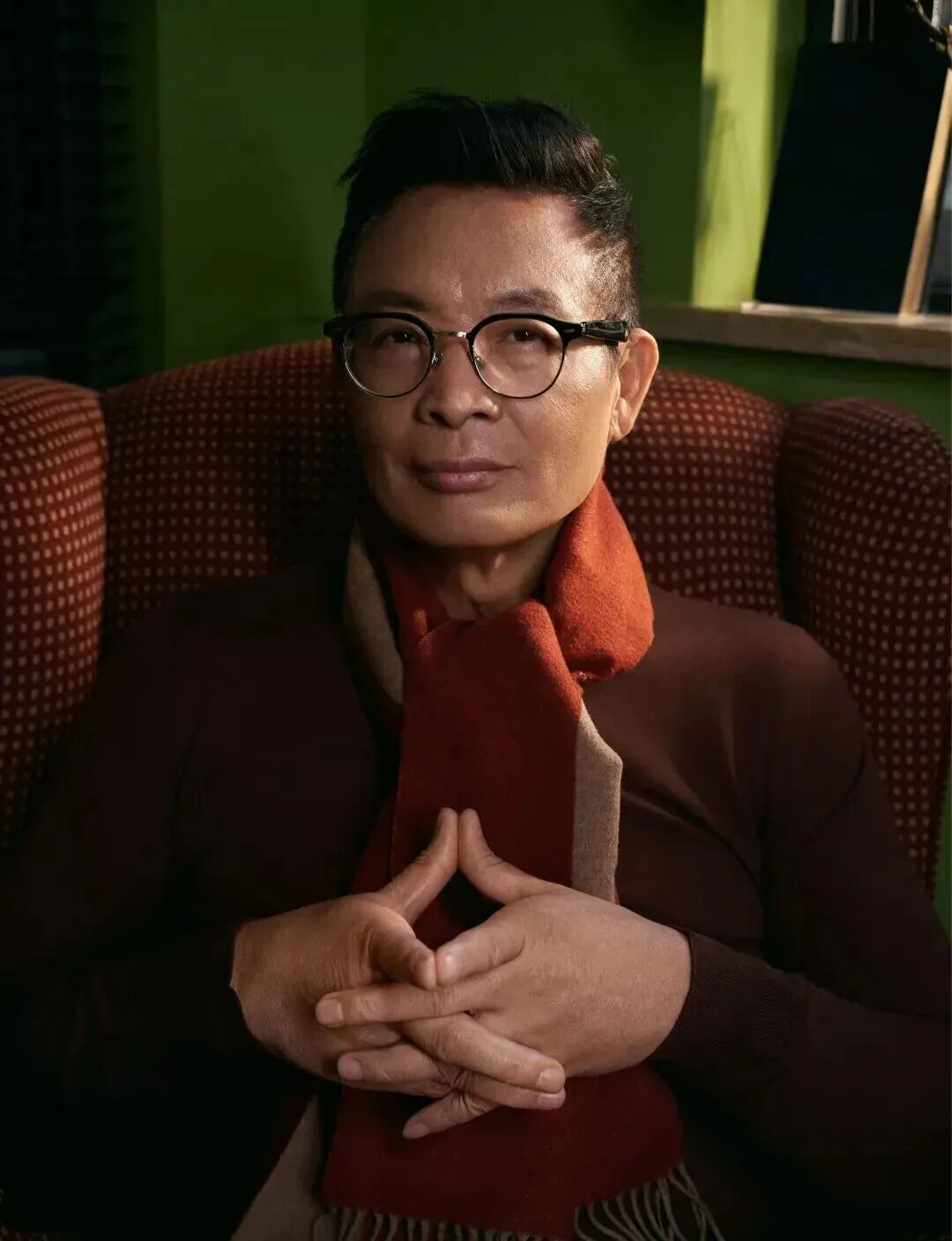

作者简介

麦家,浙江富阳人。1986年开始文学创作。现任中国作协副主席。著有长篇小说《解密》《暗算》《风声》等。作品被译成三十四种语言,人选“企鹅经典”文库。

短长书

陈培浩,福建师范大学文学院教授、博士生导师。兼任福建省文艺评论家协会副会长、中国现代文学馆特邀研究员。在《文学评论》《文艺研究》等重要学术刊物发表论文百余篇。

丹丹兄:

多年友谊,不妨开门见山。此信是与兄讨论一个中篇小说——《冰山一角》。这是麦家老师发表于《花城》2026年第1期的中篇小说。相比《人生海海》《人间信》和2024年麦家《花城》“弹棉花”专栏的中短篇,这一篇更加倔强孤绝,结构的复杂精巧虽不能跟麦家的长篇相比,但小说精神探索的深度却比之前又有新进展。兄知道,我此前写过《麦家论》,对麦家的作品的主题和风格都是熟悉的。《冰山一角》依然给我惊艳感!好看、结实、冷峻、深邃!这些不在话下,《冰山一角》纵身一跃,既从麦家作品的谱系中来,又跃入新天,思想上有了新的生发和境界。在普遍精神疲软的时代,这么倔强,这么骄傲!须脱帽致敬!

实话说,近年来,在技术、时代等种种复杂因素的影响下,我常深感到很多作家的写作意志和抱负正在以急剧的速度溃败,小说作为一门艺术或一种理解世界、思考生命的方式在很多人那里也正在丢失。作品普遍随意、松散、乏力,很多对叙事的逻辑不甚了然,更别说对小说精神叙事的探求。

《冰山一角》一如既往地谨严有度、紧扣人心,靠的并非外在的悬念,而是一种内在的精神张力。小说与《暗算》中的背景似有一点关联,但追问的精神命题、拓展出的精神面貌已完全不同。庐杉是麦家笔下的又一个英雄形象,他不是阿炳、黄依依式的“弱的天才”,而更近于上校那种与命运周旋搏斗的英雄。但与上校又不同,上校藏着身份之咒与命运周旋,在命运的河流中辗转浮沉,既是抗争的,又是顺从的。庐杉则是不屈不挠的抗争者。他一生跟欲望和虚无做着持久的搏斗,既是与风车作战的堂吉诃德,又是不断推石上山的西西弗斯。庐杉早年被囚禁于阴潮涌水山谷之中,这是命运的枷锁,是西西弗斯的石头,也是上校肚皮上的纹身。庐杉拒绝和解,拒绝被围棋所代表的安享晚年的生活方式收编。在这个意义上,庐杉又不同于西西弗斯和上校,因后二者的命运是给定的,他们不得不置身于此命运中。而庐杉则是主动跳入此种命运中,是主动抉择、主动应战,萨特意义上的自为的生命。

所以,这是一部骄傲之书、尊严之书。庐杉在“山”和“水”的囚禁中,却长成“杉”木,这是人物命名中的阴阳辩证,所以也是生命之书。小说第一层是命运的枷锁,是命运对人的规定和钳制;第二层是人与命运的无尽搏斗,并在此搏斗中确证生命的尊严。中国小说很少有如此富有尊严感的人物,令人感动!小说中,庐杉该退而不休,新局长从权力角度虑,若在此境展开,不过常见官场小说。小说则从庐杉的种种怪癖,进入其精神危机与搏斗中,遂开新境。小说中,张章说“人一生要过好三大关,一出毛关,二进洞关,三升天关”,这是作者借人物之口说出的很有哲理的话,出毛是人的身体成熟,进洞其实是个体生命按照常规模式的流转,升天才是生命对超越性意义的追求与实践。出毛关是生理性生命,进洞关是社会性生命,升天关则只有觉悟了的生命才会念兹在兹。生命在走向觉悟的过程中,必挑着千斤重担。很多人一生根本就不曾看到升天关,或者被其重压吓退,主动绕开、卸下重担,乐滋滋过着进洞关层面的小生活。庐杉拒绝卸下命运的重担,他的种种怪癖,看似无聊,搏击的欲望与虚无两端,却实是生命最本质、最持久的两大难题。这是庐杉在过升天关。当下小说关心家长里短、官场暗黑、桃色春梦或游侠修仙,不胜其数!在精神内部关心升天关,这是《冰山一角》卓异处。也是它既从麦家一贯小说个体英雄主题中来,又有别于、超越于从前处。

对此小说的叙事机制,我也有一点想法。麦家小说一贯采用限制叙事,从不轻易放任透明化的全知叙述,所以套层叙事、双线叙事或阴阳叙事是麦家最常用的叙事机制。限制叙事和套层叙事其实关涉着一种真实性伦理,因为真实的世界和生命从未曾是透明的,如古典小说那样毫无死角地裸呈于舞台或小说中。麦家服膺这样的现代主义叙事伦理。《冰山一角》也不例外,我们看到的庐杉故事是被“囚”于磁带中、其他人的讲述中。辛波斯卡有一首诗叫《写履历表》:“尽管人生漫长/但履历表最好简短/简洁、精要是必须的。//风景由地址取代,摇摆的记忆屈从于无可动摇的日期。”生命是丰富性在讲述和流传中必然是被砍伐、被删节的过程,这几乎是无法避免的命运。这是庐杉或所有人置身的另一个命运阴沟谷。庐杉的遗嘱被背叛,他是否预见过他丰沛的生命历程将被装进2189个字的简约悼词中。随风随烟,这是每个人的最终命运。所以,他录磁带的行为便是另一种命运抗争。他要刻印下自己的生命信息,并传下去。虽然每个生命最终留下的只是“冰山一角”,但这一角里藏着生命的无限意志。录磁带这个行为和写作何其相似。现代主义这种限制的、套层的叙事机制包含着对生命无限与无限的深刻理解,可惜今天很多作家已经彻底放弃了,在碎片化、快餐化的数字时代,这样包含深度和难度已经成为难得的稀缺性。

《冰山一角》倔强、孤绝又一往无前,语言细节上遒劲有力,导弹穿行在山体中的意象卓异又生机勃勃,显示了作者极佳的身体和写作状态!这个中篇倔强地挽留着庄重、深度和思索等稀缺性文学价值,令人对作者未来的作品倍加期待!

盼兄的高论!

培浩

2026年1月23日

杨丹丹,河南师范大学文学院教授、博士生导师。文章见《文学评论》《中国现代文学研究丛刊》《艺术评论》等刊,部分作品被《新华文摘》《中国社会科学文摘》转载。

培浩兄:

展信佳。读完你对麦家新作《冰山一角》的激赏,深以为然。你精准感受到小说人物庐杉身上凝结的异于常人的“倔强孤绝”的傲气和英雄气,并将其提升为“升天关”的精神高度和冠绝天气的人生哲学,这无疑拿捏住了小说的核心命脉。但是,在我看来,麦家此篇小说的野心或许不仅是塑造一个时刻与命运抗争的英雄人物,更是试图借助庐杉的话语、行为和死亡,对小说本体、创作方法与终极价值做出深刻思考。因为,麦家在此篇小说创作谈中直言:“这是我花甲之后写的第一个东西,感觉挺好的,我尝到了那种标志性的老年馈我的恬淡、从容”(麦家:《二十八分之一》,《小说选刊》2026年第1期)。而在说此话之前,麦家铺垫了与格非小酌时,倾听格非漫谈赫尔曼·梅尔维尔的短篇小说《书记员巴特尔比》的往事。由此,麦家感触小说“随时可能被人忘掉、丢掉、毁掉,以各种方式死掉”,但也可能被“供奉在时间和空间探灯下,被凝眸端详,被喋喋不休,被长篇大论,无尽阐释”(麦家:《二十八分之一》,《小说选刊》2026年第1期)。可见,这是麦家为自己在六十岁关口,对小说本体进行深入思考,铺垫了由头和线索。但这绝非是作家的灵光乍现,更是对自身长期写作经验的提炼。如同老母亲在阳光下仔细、耐心、认真地剥毛豆般,抽掉小说的层层外壳和丝线缠绕,漏出最真实、最细腻,也最耀眼的内核。这或许是小说被包裹起来的最朴素、最肆无忌惮,也最动人的野心。

我的这种理解虽有旁逸斜出之嫌,却是我最直接的阅读体验。因为我们是多年老友,不妨提出来与你讨论。小说开篇没有任何铺垫,直接引入一位有着动荡人生与传奇经历,且始终保持骄傲的人,但叙述者没有旋即展开其中惊心动魄的故事,而是“突兀”地插入一位以人类学家自居,但实际上是作家的人物张章对人类及其记忆的高谈阔论。这看似是一种叙述断裂,实则已暗示作家的叙事目的,不仅在于讲述人生传奇,而是从中寻找小说的普遍经验和思想价值。简单而言,人物名字“张章”可理解为小说的“章节”“段落”,或者是以诸“章”构成的小说整体。张章的人类学家和作家的双重职业身份表明,小说本质上就是围绕“人”展开的一种审美和思想叙述行动,其动力源是对“人”的独特理解和阐释。而张章对依据身份、职业、地位、区域和财富等标准来划分人的等级行为的批判,则进一步表明小说的特质就是打破这些根深蒂固的人类成规。或者说,小说的生命力正在于永不停息的反叛性和超越性。这无疑指向了百年中国新文学写作传统的症结。因为,革命、阶级和经济正是中国新文学讲述“人”的故事时无法挣脱的依傍,也因此构成中国新文学精神力逐渐涣散的根源。这也是你“深感到很多作家的写作意志和抱负正在以急剧的速度溃败”的历史暗影。那么,如何清除这种阻碍和破解这种成规,或如何对此进行重新认识和当下转化,就成为当下小说写作能否取得成功的关键。麦家借张章之口将其锚定在“记忆”上,更准确地说是,小说如何处理历史和人的记忆?

这看似是一个常识,但正是在对常识的“越轨性”理解,展现了麦家对小说的独特认知。小说反复提醒读者,庐杉的录音行为意在证实,小说本质上一种是借助记忆来抵抗被遗忘的行动,但小说记忆不是静态的历史事件和人类生活的复现,而是一种建构的、实践的、充满力量的行动。庐杉赋闲后,拒绝普通人的常规生活,排斥被规划好的人生路线,选择面对录音机,将自己一生中的荣耀、屈辱、欲望与挣扎记录下来。这种行为本身就是在行使小说家的职责,而且是主动介入,用口述的方式和自己的声音对抗时间和官方权力对记忆的篡改。据此,我们经常讨论的小说真实性问题发生了转向。或者说,我们总是纠结“小说能否真实再现现实生活和历史”这一问题本身就是失真的,应该替换为“小说与记忆的何种关系能连接起现实生活和历史”,以及“小说是否将真实记忆作为一种介入现实生活和历史的行动力量”。按此逻辑,小说讲述真实记忆就是在见证现实和历史。庐杉的磁带正是他为自己和作家张章留下的见证。小说在此成为一种关乎真实的记忆实践,其根源在于小说对自身存在经验的忠诚。因此,小说的“小”不是通常意义上的“小道”“稗类”,而是小说能留住的、被记忆的一小部分,虽是“冰山一角”,却能产生巨大的意志,以及破解既往小说经验的强劲行动力。

那么,小说如何书写记忆?你在信中对庐杉“出三关”的分析非常精妙。但我认为,这既是一种人生境界,同时也是一种小说书写记忆的准则,或者是小说得以走向开阔的必经之路。从表象上看,“出毛关”是指身体发育成熟,是生命进入社会前的自然准备,但同样适用于作家在写作前,对语言、结构、节奏、视角、细节描写等基本叙事技巧的锤炼。这是小说家成长必然要经历的阶段,能否迈过这道门槛,决定了小说家所能达到的高度,但遗憾的是,当下许多作家都未能越过这道关卡。这也是你所担忧的当下小说精神涣散的原因之一。

“进洞关”象征人成长后进入社会,成家立业、谋取安稳、遵循世俗规则。对小说而言,则指对现实世界、伦理规则、世俗生活的观照与介入能力,能否挖掘出历史的沟壑,能否沁入人生的肌理,能否发现命运的复杂,能否回应社会结构的变迁,能否让历史、时代和个体在故事中认出自己或他人的影子?这是小说的职责、伦理和野心。但事实上,当下小说无疑具有真切的现实感,却丧失了超越性,满足于“进洞”后的舒适安逸,不敢有任何越轨行为。也就是说,小说“进洞”不是目的,而是要在“洞”中不断探视和掘进,不被“洞”所淹没。

这就涉及“升天关”,但不是玄学意义上的灵魂飞升,而是对生命意义、现实困境和精神姿态的本能追问。这意味着小说的思想价值在于其哲学和精神高度,在叙事中建构一种能生成抵抗性力量,以及由此延伸的精神冲突和决绝的态度。即便小说因此获得冷遇,也要绝地而生。我想这应该是麦家在花甲之年,对小说及其自我写作的悟道和宣言。小说原本就应保持一种孤傲的姿态,但不是虚张声势的喧闹,而是凭借精湛技巧和独特记忆,以及直面现实问题,并与之持续搏斗的精神。正如你所言:“每个生命最终留下的只是‘冰山一角’,但这一角里藏着生命的无限意志”。小说和小说写作亦是如此。每个沉浮的灵魂都可以在小说中找回自己的真身。

你和我愿意成为这样的人吗?也许我们都在与生命的搏斗中寻找自己的答案。

丹丹

2026年1月26日

“短长书”专栏往期:

第19期 | 《深山欲雪》:阅读自然文学的时候,我们在读什么

第17期 | 《师范生》:一些枝叶,从大树上生长、抗争、摇曳

第4期 | 《沿途》:在新旧交替中踏浪而行,与时代交汇的心灵景观