短长书 | 《猛虎下山》:改革“诗史”与人的“传奇”

2024年,中国作家网特别开设“短长书”专栏,邀请读者以书信体的方式对话文学新作。“短长书”愿从作品本身出发,有话则长、无话则短,也愿从对话中触及当下的文学症候,既可寻美、也可求疵。纸短情长,我们希望以此形式就文学现场做出细读,以具体可感的真诚探讨文学的真问题。

先锋精神与人学命题在一头老虎身上相遇,虽然有着特定的历史动因,但又超越了具体的历史环境,有名有姓之人走向了万千的无名无姓之人。今年长篇小说中,李修文《猛虎下山》可谓一头“猛虎”。他说,他写下一种命运的重复,“一代一代的人在这种命运的重复之中欲罢不能”。“短长书”第12期,批评家刘芳坤和青年作家舒吾对小说创作中“人”与“史”展开讨论,看这个永恒的文学话题如何落到《猛虎下山》的字里行间。

——栏目主持人:陈泽宇

本期讨论

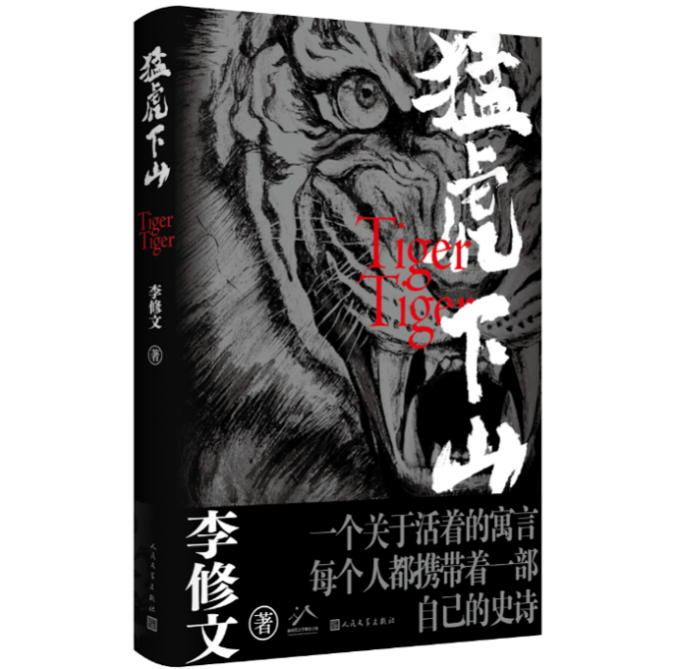

《猛虎下山》,李修文 著,人民文学出版社2024年4月出版。中国作协“新时代文学攀登计划”入选作品。

镇虎山下的炼钢厂正在改制转轨,末位淘汰制像高悬的达摩克利斯之剑,大厂的光环黯然逝去,作为炉前工的刘丰收,从前的骄傲与尊严碎了一地。

时代的大变局下,生存成为前所未有的危机。一声虎啸,穿透千禧年到来的喧哗,定格在每个人耳中,故事在这一刻走向不可把握的未知。

李修文回到历史和记忆的深处,打捞那些有名有姓的普通人,精细的田野调查通过象征、变形的艺术手法转化成一部浓缩时代精神与显影人性幽微的人间戏剧。真真假假、现实与虚幻的错杂形成了一个关于我们存在于世的哲学性隐喻。

作者简介

李修文,作家,编剧。1975年出生,湖北荆门人。著有长篇小说《滴泪痣》《捆绑上天堂》,散文集《山河袈裟》《致江东父老》《诗来见我》《在人间赶路》等。曾获鲁迅文学奖、茅盾文学新人奖、南方文学盛典“年度散文家”奖等多种文学奖项。现任湖北省作协主席。

短长书

刘芳坤,山西大学文学院教授,博士生导师。兼任中国现代文学馆特邀研究员,中国新文学学会理事,山西省女作家协会副主席。主要研究方向为:中国现当代文学史、中国当代小说、山西现当代文学史料。在各类报刊发表文学评论近百篇,出版有《代际风景》《人间四记》。

舒吾同学:

你好!首先祝贺你升学香港浸会大学,继续从事自己喜欢的专业。你时常提及自己的创作瓶颈和困惑,近来我读了李修文的长篇新作《猛虎下山》,对于创作的资源和异质性,特别是“我”在小说中的安放,这些我们时常讨论的问题有一些感想,故写这封长信,希望与你进一步交流。

上一次被李修文的文字惊艳还是《山河袈裟》,因此当翻阅小说开篇一段时,我以为这是另外一部抒情风格的代表作。小说的开头抒情主人公“我”——一位老者,缓缓拉开了回忆的幕布,在荒无人迹、茂林丛生的山野望向山下的工业废园,同时历史之幕也缓缓拉开:1999年,工厂改制下岗分流即将开始。结合小说的题目,我马上意识到所谓“猛虎”背后的隐喻即历史之“虎”。小说到此为止,可能会启动的创作资源有两种,第一种资源可能来源于史诗,为工厂改革史存照,按照李修文创作的舒适区,又可能是“一个人的史诗”。接下来,小说继续用第一人称“我”叙述下去,但叙述的语调却没有在“诗”的方向发展太久,主人公刘丰收是一个彻彻底底的“窝囊废”,因厂区后山出现了老虎,他糊里糊涂成了打虎队长,他的语调是如下风格:“满山的松树榉树苦楝树啊,你们都是我的爹,我是你们的儿子,不,孙子,我叫刘丰收,我错了,千不该万不该,我不该上山来冒犯诸位。”他甚至与老虎称兄道弟,祈求他的“老虎哥”满足他的要求,开始是对老虎的恐惧,后面则是因为打老虎不得的恐惧(无虎可打即意味下岗)。其间,小说插叙了打虎队诸位队员的丛林生活法则,有对权力的畸形崇拜,有在“末位淘汰制”下人的异化,更有厚黑学的人性拷问。一部改革世相大幕却在丛林中展开,以隐喻言其个人的情志,不可谓不精彩。然而正当“我”准备以个人抒情与世相书的视野继续追逐小说的叙事进程的时候,第十四章风云迭变,“我”竟然变成了一只老虎。

人与虎的幻化,如果以先锋文学的谱系考察李修文,也许更多人会溯源到《变形记》。但我认为,除了“史”与“诗”之外,作者更倾向于另外一种创作资源——传奇。传奇是托生于中国古典的重要体裁,唐代传奇往往以幻化表心迹,正所谓“糅变化之理,察神人之际,著文章之美,传要妙之情,不止于赏玩风态而已。”读罢小说我找到一篇李修文的夫子自道,果不其然谈到了“传奇”。他谈到,开始有感于工厂废墟中“每个人身上携带的史诗”,但后来他放弃了写一个有名有姓的人,转而相信“无论多么庞大的话题,在中国的传奇里,总有一个野史的视角来消解、对抗那种庞大的东西”。继承唐宋传奇以及蒲松龄传统,写一个现代人的故事,这样的思考在当下小说中并不多见。据我看来,当下的作家更加容易去思考如何呈现“真实”,却很少思考如何解构“真实”以抵达传奇。人变成虎,或者说以虎的视角建构故事,这无疑是这篇小说最大的机关,不知道你对这个问题是如何理解的?这种古典资源的借用和转化是否能给你的创作一些启发呢?

最引人入胜,或者说我最想谈的还是“虎”本身。在小说的前半段,虎是“我”的对象,既是捕猎的对象,更是谈心的对象,小说有多处“我”与虎的月下对谈。当然更多时刻,“我”面对虎陷入“犬儒”境地,在变虎之前,“我”仍然在祈求祷告:“我的老虎哥,我的老虎爹,我的老虎祖宗,你我兄弟一场,不不不,儿孙一场,我想问问你,我落到这个地步,人不人,鬼不鬼,你要是看到了,忍心吗?”面对虎患,发疯的不止“我”一人,小说过半打虎队死伤癫狂殆尽,队伍解散了,人员下岗了。“虎”把人变成鬼,按照一般逻辑,要么是鬼的魂灭,要不是鬼的纠缠,然而在一个有关1969年的梦之后,半人半鬼的“我”变成了“虎”。也就是说对象即主体,作家的冲动甚至超出了自我的对象化,接下来,我们不再是通过与虎对话透视自我,而是虎眼看世界了。对小说前后半段的转折,我还是有些疑惑的,希望你在阅读之后聊聊如何看待这个转折。

你寄来的《微风吹起黑色帷幕》我也阅读大半,借着《猛虎下山》,我想你是否可以去思考小说“自我”的问题。我曾在评论“80后”小说时,谈到我们这代人的小说很难将自我对象化,成长仿佛一个泥潭,很多作家深陷其中,在追忆中失去驾驭历史的动能。其实,我发现你也已经开始思考如何通过代际经验去传达社会之变,进而对历史有所表述。我发现你最近的小说集和之前的作品相比,已经“藏”了一些。作为“90后”作家,“70后”的经验是否也能给你更多的参照?通过《猛虎下山》我的确看到“70后”作家在题材驾驭上的更进一步,因为近年来“80后”小说选择“工业挽歌”为题的也已不少,但这些作品一般选择抒情风景挽歌或反讽谐谑细描,深入来看“我”还在成长期,要实现自我对象化与运笔的自由实属不易。而李修文的小说,在以往“70后”作家的现实主义攻坚后,又另辟蹊径开创新的此类社会变革书写的新视角。

最后我想说的是,“史诗”的核心词还是“史”,小说中的“我”曾经也是一位基层的诗人,却最终幻化为历史之“虎”。细究幻化的传奇,无论在古典文学,还是在当下,传奇的主角其实是人,而非“史”。人与史,本来就是围绕小说创作永恒的话题吧。

夏安

盼复

芳坤老师

2024年7月17日

舒吾,香港浸会大学在读博士生、中国人民大学文学硕士、山西文学院签约作家。主要从事小说创作及当代中外小说研究、中国现当代文学研究,小说集《微风吹起黑色帷幕》入选“21世纪文学之星”丛书。

芳坤老师:

您好!感谢老师的祝贺及一直以来的关心。谈及创作的丰富性与异质性,作家李修文是我非常钦佩的前辈之一。不同于李修文早年《滴泪痣》《捆绑上天堂》的细腻,《猛虎下山》呈现出截然不同的气质与样态。虽与李修文的散文集《山河袈裟》同样关注底层个体的生存与命运,但二者的着眼点与叙述方式不尽相同,希望在这封长信之中可以回应您的思考和进一步探讨。

《猛虎下山》首尾咬合,形成一个叙事闭环。开篇已极具压迫性之势。在自称老者“我”颓丧、衰败但亦凶狠的叙述之中,使读者产生迷惑之感,直至文末才醒悟,那是已然变成老虎、暗伏在山林多年,垂垂老矣的主人公“刘丰收”对往昔二十年巨变的追忆。我非常赞同您的观点,《猛虎下山》沿袭了中国古典文学中的“传奇”传统,与《聊斋志异》中《促织》一篇一脉相承。然而与《促织》中不同的是,前者献祭儿子,变为促织奉于官府,换得了一家的富足安乐。而《猛虎下山》之中,作为父亲的刘丰收变作老虎,当妻儿受困之时,他从暗处现身,杀退了“山中无虎”的谣言,为儿子赢取了“打虎队队长”的第二次新生。正如芳坤老师在信中提到的“史诗”,在改革之中,同样悲惨的宿命在一代又一代人身上重演,直至末尾,华灯再启,在新的霓虹灯映照之下,记忆之中为了留住一方职位、一柄微小的权力,都成了苍茫晦暗山林之中的一滴血泪,纵使蛰伏其中的猛虎,也再无发出嘶吼的能力了。

李修文在访谈中提到:“我其实并不想讲一个完整意义上的现实故事,我们中国人在那些灾难、伤痕到来的时刻,实际上是有他自己的能力和角度给自己找到一个容身之处的。”但《猛虎下山》向读者呈现的是一个绝对现实的故事,尽管主人公刘丰收的叙述是显而易见的“不可靠叙事”,且在故事中出现的每个人物都是符号化的,但是在改革时代,最“符号化”的即是最现实、最个人的。刘丰收所面对的是改革时代每一个个体都必须直面的现实,在现实的逼迫之下,不论个人的选择如何,最终与刘丰收相差无二。而无论是刘丰收、张红旗还是席卷在浪潮之中的其他人,都面临着打虎和变虎两难的命运。值得玩味的是,作者亦给出了杀伐果决之外的另一重命运走向——即像马忠那样,变作狡诈但又弱小的兔子,最终丧生于猛虎的利爪之下。此外,小说之中最具典型的符号“红色安全帽”,即最高权力的象征,如那张假老虎皮一般,成了众人争相追逐之物,最终却在二十年之后,戴在了每个人的头上,“或奔或扑,如颠似狂,组成了一片红色的波浪”。这恐怖的、极具戏剧性的一幕涌出无限深刻的意味,当“红色安全帽”变成一片红海之时,它不再是过去的“万绿丛中一点红”,而它的效力已改换了另一重意味。

至此,小说已超出意义喷薄而出的现实,其中无论是改革、情感还是权力,其意义都剥脱出来变得悬而未决。您谈到的“人幻化为虎”的确是小说之中最重要,也是最独特的部分。当读者读完整本书,再回望时才恍然大悟,开篇的老者即已经变成虎的“我”。在小说之中,人可以有三重变化样态:人、披着虎皮的人,虎。在刘丰收为“人”之时,虎真正的存在与否对于他来说并不重要,只需有“虎”之形的存在,让打虎队可以留在山上打虎,免除下岗的厄运即可。然而,当山中无虎的事实被扯下幕布之后,虎的存在与否和他的存在化为一体,于是,他披上假虎皮,试图引出老虎来改变自己及家人可怕的处境。在这个过程之中,他的身体自发决定,变成了老虎。因此,老虎真的存在了,打虎队的存在亦有了新的必要,他挽救了绝望的妻子和儿子,拯救了面临无望的兄弟们,刘丰收也再次变回了“人”。但当不需要打虎的时代到来时,猛虎的存在也变成了一种尴尬。当猛虎下山之时,再也没有了当时的势头,只好在惊慌奔逃之中,再度回归九十年代的镇虎山。

感谢芳坤老师对拙作的关注,谈及于此实在羞愧万分。您提到,借助《猛虎下山》可以思考小说“自我”的问题。在这方面,李修文的确是许多写作者的榜样。我觉得李修文小说和散文之中最动人、亦是最值得学习的部分,就是他的人文关怀和他对他者的关注,他的“自我”恰恰是建立在对他者的关怀上,这是像我这样的、一直在书写自我的人非常惭愧、也非常钦佩和感动的。另一方面,李修文在写作题材和主题上也非常丰富,从爱情跨越到改革,并且《猛虎下山》不同于其它改革小说,它让读者感受到书中发生的一切并非与己无关,那只猛虎也在虎视眈眈地直视着进入文字的每一个人,去审视、去洗涤自己的人性。

此外,《猛虎下山》的语言风格也与此前的作品风格迥然不同。运用直白的词语和短小精悍的句子,如同小说之中上演的《武松打虎》不断敲击的鼓点一般,人物在其中急速地奔逃游走,在梦境与现实之中来回穿梭。您在最后提到,人与史,本来就是围绕小说创作永恒的话题,我很赞同这一点,个人的记忆汇成了“史”,而“史”最终亦要落在个人的身上。在这一点上,《猛虎下山》做出了一个很好的范本。

很开心能与您对话,希望以后能够围绕小说创作有更多交流和探讨。

遥祝

夏安

舒吾 2024.7.19 于贵阳

“短长书”专栏往期:

第4期 | 《沿途》:在新旧交替中踏浪而行,与时代交汇的心灵景观