经典作家专刊——金庸

金庸,本名查良镛,生于1924年3月10日,浙江海宁人。他于20世纪40年代移居香港,50年代起以笔名“金庸”创作多部脍炙人口的武侠小说,包括《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《天龙八部》《笑傲江湖》《鹿鼎记》等。其小说屡被翻拍为影视作品,享有“有华人的地方,就有金庸的武侠”的赞誉,部分作品还被翻译成英文、法文、韩文、日文、越南文及印尼文等在海外流传。今年是金庸先生诞辰100周年,本报特邀请两位金庸研究专家撰文,以此纪念这位武侠小说大师。

——编者

“有华人的地方,就有金庸的武侠”

——金庸小说的价值评估与当代意义

□汤哲声

众人争看金庸小说、万人空巷看《射雕英雄传》电视剧的盛况,已经成为时代的记忆,然而,金庸小说的魅力始终不减,不仅影响了当下中国武侠小说的创作,也是影视剧取之不尽的题材。金庸的小说作品属于武侠小说的范畴,该门类的作家作品不计其数,为什么金庸的小说历久弥新,成为中国文学经典?我认为,原因不仅在于金庸小说的价值观念和美学表现超越其他武侠小说作家作品,也在于金庸小说为中国传统小说的创新发展提供了新的范式。

中华优秀传统文化是金庸小说的底色

司马迁的《游侠列传》和《刺客列传》给中国侠文化增添了鲜活的人物形象。汉之后,中国侠文化出史入文,中国侠义文学就成了中国侠文化主要的表现者和传播者。儒家文化是中国主流文化的核心,其思想内涵和表现形态都与侠文化天然地融合。君子修身齐家治国平天下的成长过程,可以外化为侠客修炼门派平地扬天下。正因为如此,儒家文化一直是中国传统侠义文学主要承载的文化思想,从《水浒传》一直到上世纪初平江不肖生的《江湖奇侠传》,均是如此。上世纪30年代,还珠楼主的《蜀山剑侠传》是中国武侠小说的创新之作,中国道家文化与中国侠文化开始融合在一起,而金庸的小说则是中国侠文化与中国传统主流文化思想的一次全面融合。

金庸小说将中国侠文化融入中国传统主流文化的不同支脉体系之中,产生出了不同的文化表现,并在递进中发展。金庸小说从儒家思想起步,《书剑恩仇录》《碧血剑》还是《水浒传》的传统,将江山与江湖、君子与大侠联系在一起。他的第三部小说《射雕英雄传》是武侠小说文化思想的一次飞跃,将墨家思想与侠文化融合在一起。郭靖呈现的是墨家非攻兼爱、脚踏实地的一面,黄蓉呈现的是墨家机灵巧变、细民细作的另一面。值得注意的是,这部小说对儒家儒生采用了嘲讽的态度。《神雕侠侣》主要表现道家思想,顺其自然、至情至性。故事发生在程朱理学盛行的宋代,而杨过所叛逆和批评的恰恰是程朱理学中的规矩和观念。《天龙八部》是一部武侠奇作,是侠文化与佛家文化的融合。中国传统文化中,佛家文化与侠文化最难相容,侠文化要的是出世、出手,佛家文化要的是放下、消弭。正因为如此,中国传统的侠义小说中几乎没有以佛家文化为主的价值取向。金庸的《天龙八部》可能是中国最早深刻表现佛家文化的武侠小说。这部小说阐释了佛家思想的三个观念:一是万事皆有因果,因而无人不冤、有情皆孽;二是成败皆因缘分,因而前世注定、后世徒劳;三是人生就是过程,因而功利仇怨、空障而已。《笑傲江湖》诞生于特殊的写作背景,解读的是时代中的政治文化。作品中的角色为人真诚、处世逍遥和讲求原则,是作者心目中理想的社会态度和人生态度。《鹿鼎记》是金庸的最后一部小说,也是金庸小说文化思考的一次超越。他已经不局限于以某一种文化形态思考问题,而是上升到从国民文化的高度来分析社会。民本思想、社会融合、国家安宁是这部小说重要的思想诉求。这部小说里没有大侠,从另一个角度看,甚至可以说是一部“反武侠”的武侠小说。金庸创作了15部武侠小说,每一部小说读来皆有韵味,且越读越让人入迷,因为他的小说有文化的承载,并不断地创新。

中华优秀传统文化的阐释和彰扬,给金庸的小说带来了深厚的底蕴。以黄宗羲为代表的史学思想和以王阳明为代表的心学思想是浙东文化思想的核心。家国情怀是中国传统文化的思想,浙东文化思想则把以民为本视作为家国情怀的本质,发挥主观自觉精神“致良知”是浙东文化思想的灵魂。从浙东的文化思想出发,我们就能理解,为什么金庸小说始终将安民作为最大的社会诉求,而不是一家一姓的所谓“朝廷”;为什么金庸小说始终将真诚和良知视作天下之公,而非什么僵化的规范、规矩;为什么金庸小说不以正邪观念为依据,而是以实际性、实践性知人论事;为什么金庸小说中的大侠从来都有海纳百川的胸怀,以及兼容并蓄的自创武功……中华优秀传统文化赋予了金庸小说深厚的内蕴,浙东文化思想则给予金庸小说更多的价值判断和表现形态。

新文化的接受构造出武侠小说的“人的文学”

1997年,金庸与池田大作作过一次对话。在这次对话中,金庸对鲁迅、沈从文等新文学作家给予了高度评价,并说自己深受其影响。自“五四”新文学登上文坛起,就对中国通俗文学创作产生了深远影响。很多优秀的武侠小说作家融入新文学的创作手法,创作出大量优秀的武侠小说作品,比如白羽、王度庐等人。与这些作家相比,金庸对新文学的创作方法有着更为深透的认知和更为成功的实践。

传统的武侠小说大致上分5种:复仇、情变、夺宝、争霸、行侠。模式对武侠小说来说,既是故事情节的线索,也是文学类型的标识。换言之,武侠小说之所以被称之为“武侠小说”,就因为有这些模式及其形成的故事形态。金庸的贡献在于创建了写人的模式,并以此统领武侠小说的5种模式。金庸小说依据一种“成长模式”来写人,即以人物的成长作为小说的创作中心。“成长模式”确立了小说以写人为中心的创作观,不同的“成长模式”表现出人物不同的成长道路,不同的成长道路也就写出不同的人物个性,表现出不同的人生欲望。金庸小说能够塑造出不同的人物形象,能够化解武侠小说的各种模式,把人和事都写活,根本原因就在这里。但在我看来,金庸小说的“成长模式”中更具独特价值的还不是人物表现出的各异性格,也不是他们因不同“机缘”而获得绝世武功的过程,而是性格各异的人如何实现了较好的人格设定。写人物、写性格还只是金庸小说“成长模式”的显性表现,创造不同的人格设定才是他的“成长模式”的价值所在。

论儒家人格,我们想到了陈家洛、袁承志、萧峰;论墨家人格,我们想到了郭靖、黄蓉;论道家人格,我们想到了杨过、小龙女;论佛家人物,我们想到了段誉、虚竹;论为人真诚、洒脱,自然想起令狐冲;论机缘极好的市侩人物,自然想起那个以义气为原则的韦小宝。金庸小说的人物不仅性格各异、形象多样,而且都有着中国传统文化的烙印。如果将这些人物与新文学作品中的人物相比较,就会发现,金庸不是在反抗传统文化中写人性的压抑,而是在设定的文化中写人性的张扬;不是现实社会的批判中写人性的摧残,而是在现实社会中写人性的必然。从这个角度而说,金庸小说人物的性格和形象实际上是中国传统文化的人格设定。

写人模式的确立,使得金庸小说的结构更具有逻辑性。金庸的小说是章回体例,章回长篇小说的结构一直有着令人诟病的问题。确立写人模式后,章回长篇小说结构的问题自然就解决了。当以人物形象塑造为中心,无论小说花开几枝、表述如何,都是在展示人物性格。同样,当所有故事情节都围绕人物形象塑造展开,小说结尾的问题就迎刃而解。因为人物形象塑造完成,小说的故事自然就会结束,依据人物形象设定的情节不会枝蔓和赘叙。如果放置于中国传统小说发展中,说金庸小说完成了中国章回小说的现代性建构,这样的评价或许不算谬赞。

武侠小说少不得武功的描述。当将写人模式引进到武侠小说后,金庸也就创建了人生武功的新境界。中华武功进入侠义小说大概是从《水浒传》开始,到了民国武侠小说家手中,武功的描写已经丰富多彩。但是这些武功不管怎样描述,基本上是招式和套路的描述。这些招式和套路,金庸小说中也有。但是真正体现金庸武功特点的是那些糅合人生、性格的武功。《笑傲江湖》中写独孤求败20岁以前用青锋之剑,取其锐利刚猛;30岁以前,他用紫薇软剑,取其灵巧机智;40岁以前,他用玄铁重剑,取其大巧不工;40岁以后,他用的是木剑,此是万物皆为剑的境界;而到了50岁,他不用剑了,用的是剑气。这说的是用剑的五个阶段,可仔细想想,这哪里是讲剑,明明是讲人生,讲的正是人生的五重境界。更为高妙的是,金庸还将武功与个性结合起来写,郭靖练的是死功夫的降龙十八掌,黄蓉打的是灵巧的打狗棒,欧阳锋最厉害的武功是蛤蟆功,小龙女挥洒的是飘带小铃铛。杨过最高的武功是他自创的黯然销魂掌。这一套黯然销魂掌直抵心灵,是发自内心深处的武功。招式和套路再奇妙都是死的,只有与人生、性格结合起来,才有灵魂。

大雅大俗使得小说旨趣妙远

从素材上说,金庸小说是历史武侠小说。将江山、江湖联系在一起,是中国武侠小说的一个传统,这方面武侠小说史上已有很多优秀作品。金庸小说超越前人的地方在于他的小说展现出的历史观。金庸小说的历史观首先是中华大一统的历史观。在《鹿鼎记》中,以台湾为代表的前明小朝廷虽然是汉族政权,却是割裂国家的,金庸对此给予了嘲讽与批评。其次是反战。在《射雕英雄传》中,郭靖和成吉思汗有一次关于谁是英雄的对话,郭靖明确地说,真正的英雄不是杀戮,而是安民。清朝以后,中国的武侠小说基本上是汉族中心论,而金庸小说提倡的是民族融合论。金庸小说中的少数民族形象不再是野蛮和落后的,而是相当可爱、可敬。金庸明确反对以民族身份划分敌我,提倡民族融合、共生共存。这样的民族观念在《天龙八部》中的萧峰身上有着精彩的演绎。金庸对历史有浓厚的兴趣,如果是单做学问的话,他应该是位历史学家。金庸的社会身份是报人,一手写小说,一手写社评,这在相当长的时间内是他的工作常态。选择历史武侠小说作为创作文类,并从中展开深刻的社会思考,是这位报人型作家的必然选择和必然呈现。

金庸出生在江南的世家,明清时科甲鼎盛。仅康熙一朝,家族中就有10人中进士、6人居翰林。康熙曾手书“敬业堂”和“澹远堂”分赐查家,更给查家题联:“唐宋以来巨族,江南有数人家。”渊源深厚的家学培养了金庸独特的人格、气质和修养,他对自己的先祖也极为崇敬。章回体武侠小说中的“章回”是小说的两条“眉毛”,把这两条“眉毛”画好了,下面的“眼睛”就会更有神。金庸采取的方法是用诗词写回目,其中写得最精彩的是《倚天屠龙记》《天龙八部》《鹿鼎记》的回目。《倚天屠龙记》的回目是每回一句,每句7个字,全书40回,合起来就是一首古体诗。《天龙八部》是写词,全书分5卷,每卷的回目合起来就是5首词,分别是《少年游》《苏幕遮》《破阵子》《洞仙歌》和《水龙吟》5个词牌。根据小说的内涵写诗句回目,要涵盖小说的内容,这需要才华。更体现出金庸才气的是《鹿鼎记》的回目设置,它取自金庸的先人查慎行的诗词集《敬业堂诗集》中的联句。从这本诗集中,金庸挑了50句联句组成了小说50回的回目。这意味着回目出自别人之手,要根据回目的要求来编故事,回目与回目之间还不一定有联系,但是整个故事的因果关系却是紧密相连的。

金庸在《东南日报》《新晚报》和《大公报》工作的时候就是编副刊、写随笔,涉及各种生活知识。当写武侠小说的时候,这些知识和才艺都融入他的小说,因此他的小说常常带给我们特别的欣喜和愉悦。比如,他的小说品过很多花,其中最精彩的是《天龙八部》中段誉与王夫人论茶花。又如,武侠小说少不了酒,《笑傲江湖》中祖千秋论酒与酒杯的关系,是一种酒文化的深刻阐述。至于说到吃,当然是《射雕英雄传》中黄蓉给洪七公做的食品最为精彩。值得一说的是,金庸小说中写这些花草饮食,绝不是单纯地写其中之趣,还包含着学问。《侠客行》中写侠客岛人士每年腊月初八请中土人士上岛喝“腊八粥”,在中土人士看来,被请喝“腊八粥”是件冒险的事,互相推辞不敢去。其实,这些中土人士没有真正认识到喝“腊八粥”的含义。释迦牟尼正是农历腊月初八在菩提树下“得道”,侠客岛请人在这一天到岛上喝粥,是为了让人“得道”。因为那里有套绝世武功等待破解,破译以后有机会成为武功高手。可惜这些人并不了解“腊八粥”背后的文化含义。

金庸曾立志做一名电影编剧,也曾下过一番苦功。1953年,金庸编剧的《绝代佳人》上映,可看作他的编剧梦的实现。运用形象语言说故事,在金庸小说中比比皆是,最典型的是他小说的开头与结尾,几乎都是电影语言。传统的章回小说基本上按照时间展开叙事,金庸小说却大量地运用空间叙事的方法。《飞狐外传》中商家堡的大厅事变,《射雕英雄传》中郭靖和黄蓉在牛家村的“密室”观察,均是典型的案例。《连城诀》则完全是空间艺术的表现,很容易让人联想到侦探悬疑小说中的密室脱困。金庸年轻时曾当过图书馆管理员,阅读过很多外国作品,例如莎士比亚的戏剧以及大仲马等人的小说,这些阅读经验在他的小说中留下了痕迹。《鹿鼎记》中的韦小宝有着莎士比亚戏剧中弄臣的影子,唐泰斯式的隐忍和复仇在金庸小说中甚是出彩,例如《笑傲江湖》中的林平之。

论雅,金庸小说有出众的才华;论俗,金庸小说写出了茶米油盐的趣味。既能“行而上”,又能“形而下”,这是金庸小说能够覆盖社会各阶层读者的重要原因。

金庸小说的当代意义

金庸小说的影响已远远超越文本,成为一种在中国乃至世界的文化现象。在中国百年文学发展史上,能产生这样影响的通俗文学作家作品并不多见。与我们熟知的中国百年文学史上很多经典作家作品不一样,金庸的小说是对中国传统文化与传统美学的传承、创化和发展,是中华优秀传统文化与文学的经典融合,具有鲜明的民族性和时代性。金庸小说之所以拥有大量的读者,之所以能不断地被IP化,且经久不衰,同样也是因为他的小说承载着中国传统文化与传统美学。中国读者从中能够体会到家乡味道,能与作品中的是非针砭、美丑甄别产生情感共鸣;国外读者从中则能够感受到东方文化的奥秘,能够体会和感悟到不同文化的价值观和美学观。

金庸小说的实践清楚地表明,如何塑造文学作品中的经典人物,应依据中华优秀传统文化的体系,运用中国传统美学的方式,塑造内涵丰富、形象生动的经典人物。那种将传统文化视作摧残人性、压抑个性的文化观念并不正确,那种将传统美学视作只能写出“扁形人物”的美学观念也并不科学。开阔的文化视野、进取的融创精神和出众的文学才艺构造了金庸小说的大格局、大趣味。这其中既有时代的赋予,也有个人的才华加持。赓续历史文脉,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,打造出具有中华民族特性的经典文学作品,是金庸小说给予后人的最重要的精神财富。

自“五四”新文学登上文坛,形成新的创作导向之后,中国文学的批评体系也形成了新的文学标准。根据这些批评标准,传承中国传统文化与传统美学的文学作品并没有受到充分重视,事实上,反观百年中国的文学批评脉络,曾多次对武侠小说等文类展开批评或质疑。金庸小说对这样的批评标准提出了反思,究竟什么是具有中国特色的文学批评标准,究竟什么是批评标准的科学性和适用性,应该是金庸小说对中国文学创作与批评体系的构建提出的更为深刻的问题。

(作者系苏州大学文学院教授,本文系国家社科基金基础类重点项目“中国当代通俗小说史与大事记整理研究”[项目编号:20AZW019]阶段性成果)

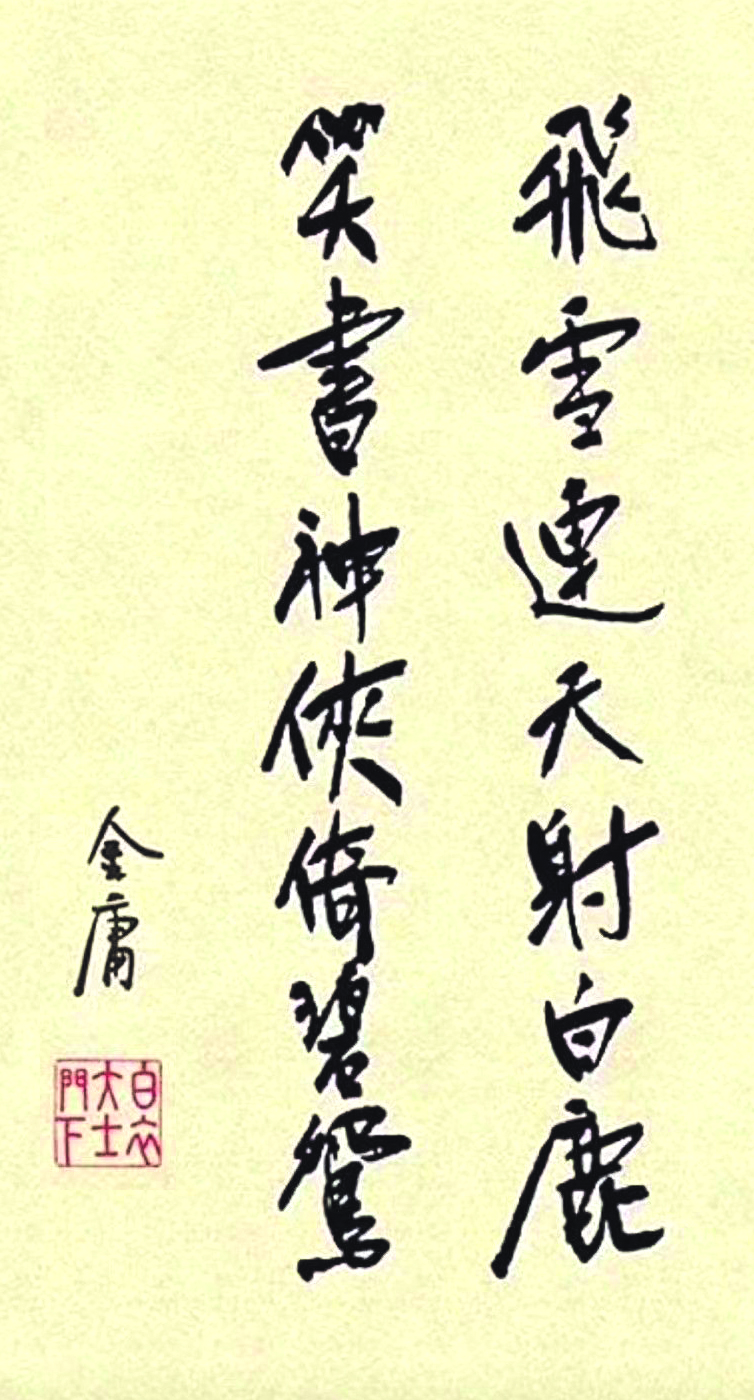

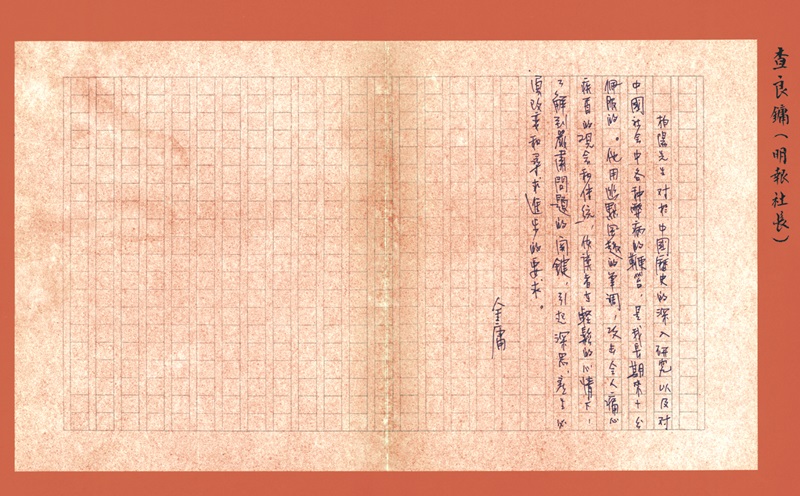

金庸评价柏杨手稿 中国现代文学馆供图

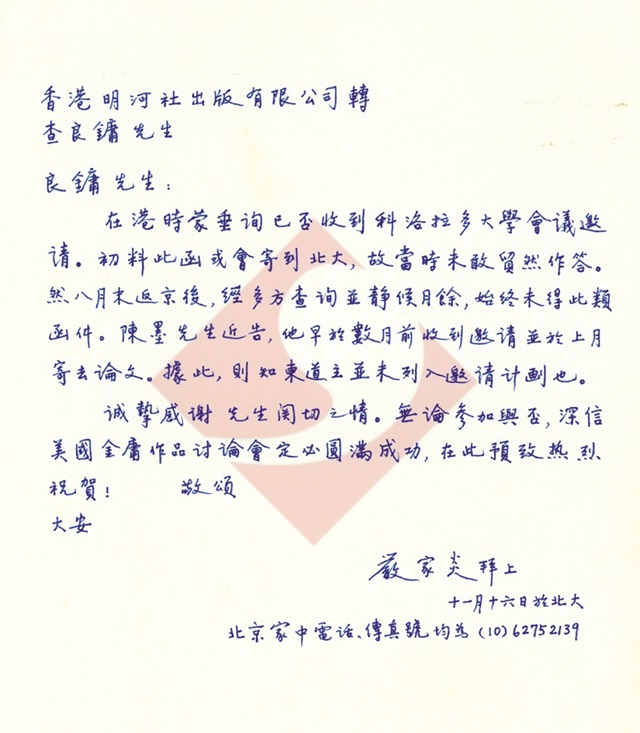

一九九七年十一月十六日,严家炎先生与金庸先生的通信 中国现代文学馆供图

根据金庸同名小说改编的电视剧《天龙八部》(1997)剧照

我也曾坐过金庸的“船”

□新垣平

上世纪90年代中叶,我在浙江海盐读初中。不记得从哪一天起,我的人生中多了一项重大的乐趣:看金庸。和那个时代的很多少男少女一样,晚间,我关上房门佯装学习,却从抽屉里拿出一本《天龙八部》或《神雕侠侣》,偷偷沉浸到小说的世界里,忘却了周围的一切。

偶尔读累了,我也会放下书,拉开窗帘,眺望窗外的景致。我家在县城郊区的楼房里,楼下是一条普普通通的无名小河,可以看到河上灯火移动,船只往来,大部分是运货的沙土船,也有一些可能是水产养殖的小艇,基本都是机械动力的,传统木船很少。我有时也好奇这些船从哪里来,到哪里去,但从来不知道答案。

读金庸小说,似乎和这条河以及河上船只毫无关系。直到有一次,我坐车去杭州,看到熟悉的小河拐了几个弯,沿着国道平行延伸,像一条明亮的丝带般在路边展开,仿佛在陪伴我前往省城,河上自然也有若干船只来往。忽然间,我的心里涌出一个念头:这些河船能通到金庸的故乡海宁!

当然,这个发现可以说微不足道。我早就知道金庸是海宁人,毗邻海盐,他的老家袁花镇更位于两县交界处,汽车顶多半个小时就到,河道船只相通又有什么稀奇?但我却感到一阵莫名的激动。很久之后,我才慢慢想清楚当时的隐约感觉:那条河不仅通向金庸的家乡,也通向他的“江湖”世界。

这种感悟来自于一遍遍阅读金庸的沉浸体验:金庸笔下的故事,有太多都发生在船上,特别是江南的船上:陈家洛和乾隆乘花船在西湖赏月,风月无边中暗藏风波险恶;袁崇焕搭客船去衢州,恰巧与温青青同舟,结下命定情缘;程英与陆无双在南湖舟上采莲偶遇武三通;张翠山在钱塘江畔,折下一根树枝,跃上殷素素的船头;阿碧和阿朱在太湖菱塘的小舟上戏耍鸠摩智,救下段誉;吕留良、查继佐等人从嘉兴乘船去杭州,被瓜管带抓住,幸得陈近南出手……太多和船有关的故事,但却好像没见什么评论家探讨过。

现在想来,当时我所隐约触碰到的,并不是任何一个具体的故事,而是这些故事得以构成的根本,金庸展开想象的生活源泉。

在《鹿鼎记》第一回,金庸提到,“江南中产以上人家,家中都自备有船,江南水乡,河道四通八达,密如蛛网,一般人出行都是坐船,所谓‘北人乘马,南人乘舟’,自古已然。”作为名门望族的海宁查家,应当也在其列,可惜确切的资料已经难以寻觅。

金庸和船有哪些缘分呢?很多年后,我看到金庸在一篇回忆文章中,提到1932年去硖石镇吊唁徐志摩,当时是坐船往返;此外乘船出游的经历,以常理度之,当亦不少。1937年冬,在抗战的凄惶风雨下,金庸和中学师生一起从嘉兴乘船前往杭州避难,又辗转前往丽水。1940年,金庸转学到衢州中学,可能亦是乘舟,虽然没有直接证据,但《碧血剑》中袁承志乘船到衢州这段,写得十分翔实,想必有生活基础。另外,金庸在衢州留下了一生中最刻骨铭心的经历之一:将得了鼠疫即将死去的同学放上小船,目送它随水漂远。

在金庸的少年时代,乘船出行的传统江南生活已经逐渐被汽车和火车所取代。但那个水道纵横、乘舟往来的水乡世界对出生于1924年的金庸来说,正如对更早一代的鲁迅来说,仍然是丰满鲜活的现实。可惜到了我读金庸的20世纪末,那个世界基本上已经消失,交错纵横的河道上虽然还有不少船只来往,但载人的乌篷船、白篷船等早已绝迹,只有在旅游景点或可一见。

往前追溯,这片水乡的古老可能还超乎我们的想象。考古发现,在河姆渡和良渚文明的时代,舟楫往来已经是先民的常态。吴越时期,它更构成所谓“江湖”的直接起源。江湖本义是“三江五湖”,就长江中下游连通的水系而言,《史记》中范蠡的“乘扁舟浮于江湖”,可说是最早的江湖意象。

在历史早期,这片南方江湖对中原的朝廷来说,是遥远野蛮的边疆地带,民风彪悍,雕题文身;后来,它逐渐开化,成为王朝的经济重心,但发达的水路系统将行商、艺人、武者、僧道、盗贼、会党、书生、娼妓等人群都容纳其中,从水上道路转化为神秘的场域,构成了和庙堂相对立的另一极。所谓“处江湖之远,则忧其君”,其实意味着大部分情况下,你不必去操心君王的事。江湖或者说舟船,提供了一种脱离土地的生活方式。神秘的奇人在这里出没,玄怪的故事在这里流传,别样人生的可能在这里孕育,真真假假,虚虚实实,正如构成这片江湖的水体,亦真亦幻,变动不居。

金庸人生中最重要的一次乘船旅行,大概是在1948年3月30日调任香港《大公报》,从上海飞到九龙启德机场后,发现自己没有携带港币,窘迫中跟人借来10港元,才能坐上渡船,抵达港岛。这是金庸第一次到香港。很难想象他渡过维多利亚港时的心境。后来金庸回忆,他一开始极不适应港地生活,更何况还和热恋的女友分别,自然心情郁闷。此后他还往来内地与香港间数次。但再回故土,已是沧海桑田。金庸不得不在笔下去寻回和重构那个消逝的过去,这成就了一段全新传奇——包括金庸这个名字本身。

金庸的船,正如金庸的人生,不止于流连江南,而是北行黄河,南至岭表,西渡湖湘,东越沧海,从闾阎巷陌到奇峰秀谷,各种风景从船边掠过。当然也有船到不了的雪山大漠等绝域。但大体而言,那是一张以水道系统为枝干的传统中国地图,是从水路上观看的、不同于乡土和庙堂视角的中国。在其中历史、现实、传说与个人想象相融合,构造出一个纵横万里、上下千年的“江湖”世界。对这个世界有很多诠释,侠义精神、家国情怀、自由追求……都有道理,但船行水上的荡漾,生成了这个世界的底色。

可想而知,金庸的船充满凶险。如《射雕英雄传》中,先是郭靖和周伯通在黄药师、欧阳锋的海船上连番遇险,差点葬身鲨口;又是在沅江中,裘千仞袭击郭靖黄蓉的坐船,两人在滔滔江水难以自保——抗战时,金庸曾两赴湘西,想必也曾在湍流急滩中行船,所以小说中的描写也尤其生动;《倚天屠龙记》中,张翠山和殷素素更是在谢逊的船上遭遇暴风雨,最后船破碎在从未到过的北极冰海……虽然是小说家言,但它们暗喻“江湖”的本性,船板下就是暗流汹涌、可能吞噬一切的水面。

船随水风来去,也带来了邂逅美好未知的可能,特别是爱情。除去前面说过的袁承志和温青青、张翠山和殷素素的相遇,金庸书中最令人激动的名场面之一,便是《侠客行》中丁珰在长江船上将石破天随手掷向另一条船,却正好扔到了命中伴侣阿绣的枕边,旖旎无限。不过,金庸笔下最美的一段同舟是在《射雕英雄传》里。郭靖被“义弟”黄蓉约到中都西面的湖边,等待着小乞丐模样的兄弟时,却见到白雪梅花簇拥的湖水中划来一条小船:“只见船尾一个女子持桨荡舟,长发披肩,全身白衣,头发上束了条金带,白雪一映,更是灿然生光。郭靖见这少女一身装束犹如仙女一般,不禁看得呆了。那船慢慢荡近,只见那女子方当韶龄,不过十五六岁年纪,肌肤胜雪,娇美无比,容色绝丽,不可逼视。”

现出女儿身的黄蓉召郭靖上船,二人在船上倾心相谈,双手相握,脉脉定情。这段描写美则美矣,就情节而论稍有些牵强,黄蓉何必专门去一条小船上和郭靖见面?而其景物不似在今天的北京附近,反而颇有西湖寒碧的韵味。后来我发现,金庸与第一任妻子杜冶芬1947年在杭州相恋,多半亦会泛舟西湖,故事里或者有金庸本人的记忆在焉。

另一方面,有相聚便有别离。《倚天屠龙记》中,张无忌与情意深重的小昭船上分别,一东一西,永不相见。“两人之间的海面越拉越广,终于小昭的座舰成为一个黑点,终于海上一片漆黑,长风掠帆,犹带呜咽之声。”虽然在小说中张无忌另有真爱,这不过是略带哀婉的插曲,但也写尽了人生爱别离的无奈。

船行又似人生般变幻莫测,百转千折。《笑傲江湖》中,令狐冲病入膏肓,又被最亲近的人所怀疑,在绝境中坐在船上,“望着黄河中浊流滚滚东去,一霎时间,只觉人生悲苦,亦如流水滔滔无尽。”但乘船东下,经过一个个市镇,奇遇接二连三地发生,终将他引入全新的人生境域。

或许正是因为寄托了这么多的人生感触,金庸小说中的船上也常开歌会。在《书剑恩仇录》《碧血剑》中,都有歌妓在船上吟唱艳曲的描写。或许觉得不够清雅,在《射雕英雄传》中,改成黄蓉在船上几度歌吟宋词,“放船千里凌波去”云云。后来此等“炫技”的写法渐少,但《鹿鼎记》中吴六奇在柳江舟中高歌《沉江》一曲,寄托亡国之思,情景交融,堪称绝唱。

在《鹿鼎记》的最后一回,金庸写到,韦小宝携七位夫人乘船南下,又遇到天地会的催迫,为了摆脱这一切,放火烧船,伪装出“船毁人亡”的结局,再悄然隐居。船的毁灭,作为金庸的江湖世界就此终结的象征,或许再合适不过。自然,这里的终结不是想消失,而是完成。

我终究没坐过几次内河的航船,那个前现代的江湖世界,在我出生前就已经消失了,只留下一点点痕迹。但在金庸的小说中,我日夜遨游其间。

我从未见过金庸先生,虽然新世纪后也有过几次机会,但直到他去世,始终没有缘分。不过我也不觉得十分遗憾,以年龄和身份的差距,即便能见面也难有深入交流,不过表达仰慕和求取签名而已,这点遗憾,比起在金庸江湖中遨游的灵魂至乐,微不足道。

最后还有一件不值一提的小事。2005年春天,我和当时刚刚恋爱的女友、后来的妻子在北京玉渊潭公园约会,坐了一次游船。此前我曾经“考证”过,发现郭靖与黄蓉同舟共游的那个中都小湖,如果存在的话,根据书中描述,应该就是在玉渊潭的位置——玉渊潭也确实在金代得名,史实上颇有依据。

所以,那次到玉渊潭乘船,我也留神寻觅书中的景致——自然找不到多少,但湖心云影,碧波荡漾,漂泊人生,邂逅爱情,深层的情思刹那间打通古今虚实。金庸笔下如诗的句子,在我心中一一浮现。那一刻,我发现自己就在金庸的船上——或者说,发现自己早已在那里定居,再也不会下船。

(作者系作家,中国作协会员,著有《剑桥倚天屠龙史》《剑桥简明金庸武侠史》等)

金庸部分小说封面

继2018年发行“金庸小说人物”特别邮票后,香港邮政于2024年金庸百年诞辰之际,于3月14日以“金庸小说人物Ⅱ-侠之大者”为题发行一套特别邮票,以雕塑家任哲的雕塑为蓝本,呈现金庸笔下部分重要小说人物的全新形象

[网络编辑:陈泽宇]