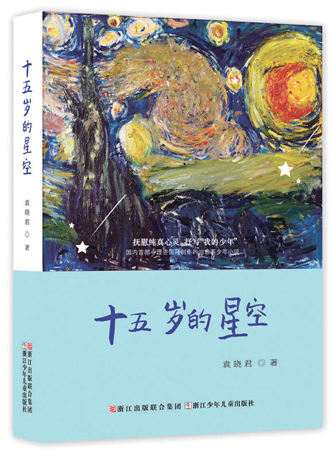

袁晓君《十五岁的星空》:一本书的治愈力量

袁晓君的《十五岁的星空》是一部带有很强自传性的少年成长小说,故事由描写一批特殊时期的卫校中专生在毕业20年后的相聚,引出对那一代人初尝人生忧伤、略带早熟、对一段特殊的年少时光的追忆,体现出作者对潜心创作、对打造儿童文学精品的认真和执著。

小说抓住了立足生命教育意识的当下感和迫切性,一个作家“以文化人,责任重大”,一部优秀的文艺作品更要紧扣时代脉搏,反映社会心理和社会热点。因此从题材来说,作为作品描写对象的“十五岁少年”正普遍处于身心发育和思维能力发展不平衡的特殊阶段,面临个性成长特有的逆反时期,自身抗挫能力相对较弱而引发各种心理问题。从当下社会环境看,家长对孩子期待值普遍偏高、孩子中高考压力特别巨大、学业负担过重,引发许多心理危机。抓住生命教育主题,就是作品切中社会转型阵痛,直面社会热点、回应社会心理矛盾应有的责任担当,体现文为时而作的使命感和构思立意的高度。

按照考证,“治愈”一词最早出现在日本学者上田纪行著作《觉醒的网络》中,意指通过音乐、舞蹈等形式来重构精神网络达到心灵的治愈。以后衍生出一个新的概念:“治愈系”,特指为了让积蓄了过度压力的人或有忧郁症倾向的人减轻压力而使用的各种行为和手段,逐渐扩展到音乐、文学、影视、动漫等众多文化产业。作品紧抓住生命教育的关键词,紧扣关爱、治愈新概念,强化文学和故事修复心灵的能力。作者调动自己作为国家心理咨询师的特长,运用心理分析的手段,运用望星空、画星空的情节,运用笔谈、交友的设计,运用各自讲故事、重新解释故事意义的手法,讲生命产生的科学故事、讲生命完整构成和谐温馨的家庭故事、讲生命毁灭给亲友同学带来痛苦的悲伤故事、讲生命治愈的童话故事……一本书有创意、有感动、有温度,构建了适合当代少年阅读的生命教育文学载体。

其次,小说在解译青春密码时体现出多样化和艺术性。一个人的生命成长史包含了自身的精神发展史,每个人心里住着一个“小孩子”,他的成长对应着不同时期有不同的个性特征,具有很强的隐喻和象征性。正如作者在后记里说的:“一个完整的人包括:儿童成长期——少年叛逆期——青年独立期。这几年,我一直在从事儿童文学写作,因而,更多关注了少儿心理。少年时期,孩子们不仅面临着身体上的迅猛生长,更面临着心理上的艰难突围——脱离父母,走向广阔的社会,实现真正意义的长大。”一句话,这部少年心理成长小说始终在关注和描写青春期孤独怎么走出“自我”。

作者袁晓君是“70后”,故事大段大段表现的是“他们的十五岁”,他们的中专生活、他们的流行爱好、他们的朋友圈,但是他们遭遇的精神成长,“依然跟今天保持对话关系”。正如史铁生所说的,“文学更要紧的是生活感受的交流,是对存在状态的察看,是哀或美的观赏,是求一条生路似的期待”。

作品通过星空意象和大地意象的对比,隐喻了天与地、灵与肉、轻与重,梦想与现实、上升和坠落的关系,并成为故事发展内在的结构力量。星空、天空、自由、向往、激情、力量成为主人公韩西汐和方雷这两个单亲家庭孩子缓解忧伤、内心的安放和灵魂的出口,星空多次在不同的时间、不同的情节出现,始终推动主人公性格的发展和情节的推进。从而进一步解密主人公童年和生命成长中安全感的缺失与被抛弃感导致他们的行为变异,为个人性格找到社会和心理的原因。

更进一步,星空意象成为统领故事的核心,前后有近20处出现对星空的描写,它和故事诸多元素的有机融合最后构成了“星星的故事”——仰望星空,我是其中的一颗小星星,因为方雷、林瑛儿、李晨阳,当然也包括亲爱的老爸,他们都分别是其中的一颗小星星,所以,我就无可救药地爱上了这片繁茂的星空。星星、星云、星空,在故事中得到了治愈的力量。

此外,作品表现了爱和理解的感动力和永恒性。心理学家发现每个人都有内心的自卑,“我们不在爱里,就在恐惧里。” 小说讲述了桀骜不驯的少女韩西汐和个性孤僻的单亲家庭男生方雷由最初的敌视关系到成为知心朋友的成长历程。由小说的描写揭示“自卑感的童年”就是“内心的小孩”对获得内在父母的爱没有信心。韩西汐5岁时父亲失踪,10岁后父亲降临的同时母亲病故,她因为缺失双亲的爱和时刻担心父亲离去而不安,所以内心软弱,外表强装出桀骜不驯而虚张声势;方雷从小遭遇父亲离异而去,母亲忙于生意不能照顾陪伴,他只能在生病时换来妈妈的一点关心,常常感受到生活的无力和意义的匮乏。两个单亲孩子对爱的渴望越过时空,构成“70后”和新世代的对话和沟通,警示我们如何关心“内心的小孩”。让我们深深懂得父母的爱是一盏永不可缺的生命的灯,关心、陪伴、理解、支持是孩子成长永远的加油站。

小说中韩西汐妈妈的善良和隐忍、韩西汐爸爸的无私和包容、龙老师化身笔友的关注和开导,从一个侧面表达了学会理解的善意和相互理解的努力。就像作者所说的通过这部作品,让孩子们懂得,每个生命的存在,都是一种有意义的存在、一种有价值的存在。也让每个成年人和家长知道,每一个孩子都值得你温柔地对待。