他把莎士比亚译成《聊斋志异》

“若《吟边燕语》本来是部英国的戏考,林先生于‘诗’‘戏’两项,尚未明,其知识实比‘不辨菽麦’高不了许多。”1918年3月,刘半农在《复王敬轩书》中这样写道,明刺林纾翻译的《吟边燕语》。

几乎所有中国莎学史的书都会提到《吟边燕语》,它也给林纾带来无尽烦恼。

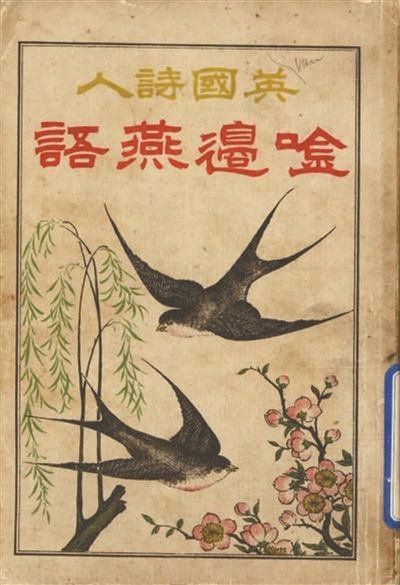

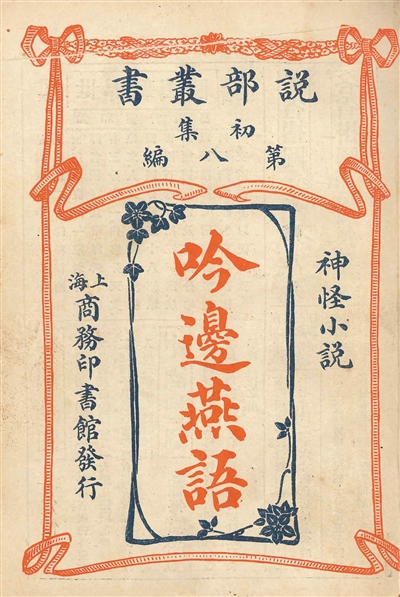

《吟边燕语》的底本是英国兰姆姐弟改写的《莎士比亚故事集》,1903年上海达文社首译出版,作者未署名,删了一半内容,仅剩10篇。第二年,林纾、魏易在商务印书馆推出全译本,20个故事均在。该书多次再版,林纾去世后,又于1935年、1981年、2013年再版。早期走上中国舞台的莎翁剧,剧本多从此书改编而来。

林纾不懂外语,译本差错多,本书亦不例外。可吊诡的是,新译多如牛毛,仍逃不出“别人的莎士比亚”之讥。1936年,梁实秋译出8个剧本,学者邢光祖斥为“不是翻译莎士比亚,而是翻译莎士比亚的字面的意义”。

翻译应准确,可读不下去、消化不了的准确,意义何在?“信、达、雅”的平衡点,究竟在哪里?

郭沫若先生曾写道:“Lamb(兰姆姐弟)的Tales from Shakespeare(《莎士比亚故事集》)林琴南译为《英国诗人吟边燕语》,也使我感受着无上的乐趣。它无形之间给了我很大的影响。后来我虽然也读过Tempest(《暴风雨》)、Hamlet(《哈姆雷特》)、Romeo and Juliet(《罗米欧与朱丽叶》)等莎氏的原作,但总觉得没有小时候所读的那种童话式的译述更来得亲切了。”

这意味着,《吟边燕语》仍有重读的价值,百余年来种种磕碰,尚未盖棺论定。

林纾选《吟边燕语》,有偶然性,“魏君(即魏易)偶举莎士比亚笔记一二则,余就灯起草,积二十日书成”。他不了解莎士比亚,也不知作品原貌,想当然地认为“莎氏之诗,直抗吾国之杜甫”。带着这样的误会,首版题为《英国诗人吟边燕语》,林纾以为这本书是莎士比亚讲自己诗歌创作时的背景故事,都没给原作者兰姆姐弟署名。再版时才知误会,删去标题中“英国诗人”四字。

对书中故事,林纾未必理解,却在另一方向上被震撼:莎翁故事都很荒诞,且设神鬼。

林纾联想到,当时西人常批中国人迷信,认为是落后的根本原因,要发展,就要先去除旧传统,可他们为什么不去除莎士比亚,反而“用以自博其趣”?在前言中,林纾提出惊人观点:“盖政教两事,与文章无属,政教既美,宜泽以文章,文章徒美,无益于政教。故西人惟政教是务,赡国利兵,外侮不乘,始以余闲用文章家娱悦其心目。”

在当时,小说被视为改造国民性、振奋精神、建设新道德的“武器”,林纾却视小说为“好玩”的“无用之物”,与政教无关,必然引来众怒。小说在当时,给了许多人以虚幻的掌控感,他们绝不允许林纾说出真相。

也许,“有用”与“无用”加起来才是小说,林纾强调趣味性,也有问题。他认为:“小说一道,不述男女之情,人亦弃置不观,今亦仅能于叙情处,得情之正,稍稍涉于自由。”常忽略社会问题,肆意在原著中加入二三流恋爱故事。

正是基于“找趣味”的思路,林纾认为莎士比亚写的都是“神怪小说”,犹如《聊斋志异》,所以在《吟边燕语》中,连标题都只用两字,以模仿蒲松龄。而翻译莎士比亚,意在阐明“好言神怪”非国家沦弱的原因,变革无须鄙薄传统。

虽离谱,却别有一番趣味。

魏易的女儿魏惟仪说:“林先生不太了解译书必须忠于原文,不可随意窜改,往往要把自己的意思加进去,自然不免有时会与父亲发生争执;结果林先生总是顺从了父亲的意见,仅将自己的想法写在眉批里。”

林纾大段删掉原文,任意改写人物,将其中修道院、教堂之类一律译成庵、庙,让小说中的外国人大谈孝道……然而,林译就是好看,好看到让人难以忘怀。钱锺书撰文说:“我这一次发现自己宁可读林纾的译文,不乐意读哈葛德(英国小说家)的原文。理由很简单,林纾的中文文笔比哈葛德的英文文笔高明得多。”

林纾自命为古文家,称他喜爱的外国小说“处处均得古文义法”,而狄更斯等人的小说与《左传》《史记》的文体相合……有学者不客气地回应:“说得可笑。”

林纾并非保守者。晚清“白话文风潮”(1900—1911年)中,他是急先锋,编过白话报,写过白话诗,提倡女子教育,可他不赞同废止文言文,认为应顺其自然,即“此古文一道,已厉消湮灭之秋,何必再用革除之力”,被“五四新人”们视为保守派。

面对林纾,年轻学者们并未遵守批评的规范,讽刺、贬低多于驳难,将其简单化、标签化,为人身攻击提供口实。

郑振铎批评说:“林先生大约是不大明白小说与戏曲的分别的,中国的旧文人都不会分别小说与戏曲。”刘半农则说林翻最大病根是“以唐代小说之神韵,移译外洋小说”。

被围攻的林纾终于丧失了耐心,写小说恶骂蔡元培、陈独秀等,引起众怒,完美地落入陷阱,成为别人期望他充当的角色——用保守派的低素质,向公众证明进步派的正确。林纾公开道歉,但已于事无补。更可怕的是,才华也背叛了林纾。钱锺书说,1912年后,林纾的译笔“逐渐退步,色彩枯暗,劲头松懈,使读者厌倦”。

创作来自误会,没有误会,就没有创作。《吟边燕语》完成于林译高峰期,百年易过,其中饱含的那份理想——文化终将会通,东西必能共情,至今让人心潮澎湃。

本书1904年初版本、1906年再版本已难淘到,1914年版尚有机会。