郁达夫在北京如何过春节

上世纪二十年代的郁达夫

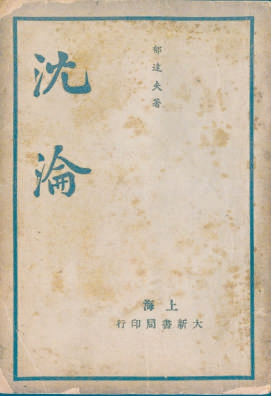

民国时期《沉沦》的封面

1922年夏天,郁达夫从东京帝国大学毕业回国,在安庆的一所政法学校教书。那时候他写的小说惹来不少非议,社会上很多人指责他,学校里也有些同事明里暗里排挤他,令他心里特别憋闷。撑到1923年初,他干脆辞了职。也是这一年,他来到了北京。

1919年,郁达夫曾来北京参加北洋政府组织的外交官和高等文官的考试,这是他第一次跟这个城市产生交集。1923年来北京,一是想看看哥哥嫂子,换下心情;二也是专程来谢谢周作人先生——原来当初《沉沦》出版后虽然很畅销,可也招来一大堆骂声。郁达夫曾寄了一本给周作人,还附信说:“我希望你出自内心对我的作品进行批评。”没想到周作人很快就在《晨报》副刊上写了篇文章,公开替他辩护,大意是说:“《沉沦》是一件艺术的作品,但他是‘受戒者的文学’,而非一般人的读物。”这篇文章一出,渐渐就把那些守旧人士的围攻压了下去。

那一年的农历年底,郁达夫没回浙江富阳老家。主要原因是从北京到富阳路实在太远,车马不便,花销也大,一路奔波非常辛苦。

再者,郁达夫深爱北京的冬天。他在散文名篇《北京的四季》中,生动描绘了北京冬季生活的“伟大幽闲”:屋里生着炉子暖意融融,与窗外呼啸的西北风形成对比;冬夜是和兄弟朋友围炉长谈、喝酒吃羊肉锅的绝妙时光;雪后则与友人骑驴出西直门,去郊外赏雪。

那年的除夕,郁达夫兄弟三个在北京围炉夜话、一起守岁。当时,郁华一家住在西城羊肉胡同的一座四合院里。这院子是他于1919年花2200块大洋置下的。房子墙砌得厚,窗上糊着纸,还得再加一层“风门”,用来保暖。屋里取暖,全靠生个炉子——可别小瞧这炉子,郁达夫写得特别生动:炉火一点,棉门帘一挂,电灯一开,屋里顿时就暖融融的,像三四月春天似的。尤其是听着窗外西北风的动静,更觉得屋里头这份安稳温软,简直让人舍不得离开。

冬天里,吃食上也自有它的乐趣。他说酒是“御寒的妙药”,要是再能支起个羊肉锅子,用大蒜和酱油那么一炖煮,满屋子都是白蒙蒙香喷喷的热气,玻璃窗上前半夜凝着水珠,后半夜就能冻出花纹奇特的冰花来。

郁华比郁达夫大十二岁,父亲早逝后,他就像父亲一样照顾、提携着弟弟。当年去日本留学,就是郁华决定的。他觉得弟弟待在家里不是办法,毅然带着新婚的妻子和弟弟一起东渡。这份长兄如父的情谊,郁达夫心里一直是深深感念的。

郁达夫在文章里写过一段特别有画面感的回忆。他说:“记得当时我们弟兄三人,都住在北京,每到了冬天的晚上,总不远千里地走拢来聚在一道。” 这里的“弟兄三人”,指的就是郁华、郁达夫,还有他们的二哥郁养吾。

等孩子们都上床睡了,兄弟之间的夜话才真正开始。围着那个炉子,他们“再加一次煤再加一次煤地长谈下去”。聊什么呢?多是“少年时候在故乡所遇所见的事事物物”。聊到兴头上,或是屋外风雪实在太大,他们甚至会不约而同地说:“索性坐到天亮吧!”

郁达夫自己都说,像这种深沉的情调,这种宝贵的记忆,一生中也享受不了几次,而北京冬天的夜,恰恰让这份滋味变得格外悠长。

1924年2月17日,是新年的大年初二,他应周作人之邀,往西直门内大街八道湾胡同11号周宅赴家宴。这次家宴上,他第一次见到了周作人的兄长——鲁迅。那天郁达夫特意换了件干净的长衫,踩着积雪往八道湾去,心里既紧张又期待。早就听说周氏兄弟的名声,尤其是鲁迅先生,心里极其佩服。

郁达夫一进周家客厅,张凤举、徐耀辰、沈士远、沈尹默、沈兼士、马幼渔、朱遏先等人已比他先到。周作人先生热情好客,忙着招呼大家喝茶,“而角落里坐着位留着胡子的先生,脸色偏青,衣服穿得很单薄, 而身材又矮小,他的绍兴口音, 比一般绍兴人所发的来得柔和, 笑声非常之清脆”(郁达夫《回忆鲁迅》)就是鲁迅先生了。鲁迅先生见郁达夫进来,对他笑了笑。郁达夫感觉鲁迅笑时眼角上有几条小皱纹,很是可爱,不像传闻中那么严肃,只是鲁迅的外表看起来和年龄不相称。

宴席上的菜都是家常风味,有绍兴的霉豆腐、笋干烧肉,还有北方的饺子。郁达夫与鲁迅兄弟都是浙江同乡,又都在日本留过学,聊着聊着就热络起来。席间,鲁迅先生说起日本的风物、东京的书店,还有故乡的黄酒。郁达夫说起《沉沦》出版后的争议,语气里难免带着点委屈,鲁迅先生放下筷子,慢悠悠地说:“真东西不怕人骂,能把心里的苦楚说出来,就是勇敢。”这话像一股暖流,瞬间驱散了郁达夫心里的郁结。

酒过三巡,大家聊起北大的教员闲话、学生习气,鲁迅先生忽然讲了个笑话,说有个老教授讲课,把“弗洛伊德”念成了“费洛伊德”,引得满座大笑。

那一天他们几个人谈至下午四时才散去。北京的冬天黑的早,寒风也吹得很大,临别的时候,鲁迅先生送郁达夫到门口,又补了句玩笑话:“下次再聚,换你请我喝白干。”

这次春节聚会,开启了郁达夫与鲁迅之间持续一生的深厚友谊,这也是郁达夫文学生涯中一次关键相遇。《鲁迅日记》里记郁达夫有210次之多,两个人成了文学路上真正的知音和战友。

初十那天,郁达夫在东安市场东兴楼回请周家兄弟。鲁迅那天穿了件深蓝棉袍,话也比上回多了不少。聊起古典小说,他对《红楼梦》的看法特别不一样,还说想写一部长篇叫《杨贵妃》,讲玄宗其实早就厌烦贵妃了,马嵬坡那事说不定是早计划好的。郁达夫听得入神,直说这想法太妙。鲁迅只是摆摆手,说还没动笔呢,兴许过阵子就忘了。那天他们白干喝得痛快,一直聊到半夜才散。

后来他们还常去小羊肉铺喝酒,一起编刊物、送书讨句,这些来往的点滴,成了郁达夫在北京过年最深刻的回忆。那时候,鲁迅刚经历兄弟不和,郁达夫正在为作品挨批,倒是在彼此的文字和闲聊里,能听到同样的声音。就像鲁迅说的,真朋友哪管什么派别同不同,能说到一块儿去,才是最要紧的。