从“西方性”到“世界性”——克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛小说集《世界在前进》译后记

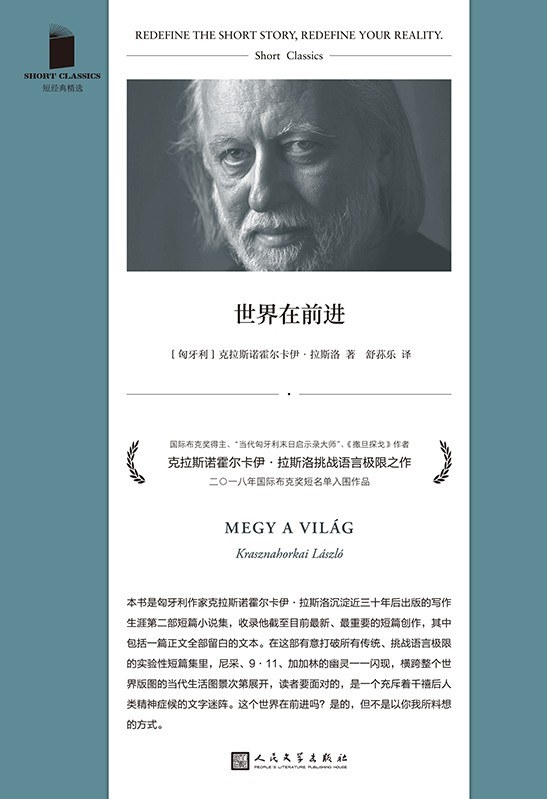

《世界在前进》,【匈牙利】克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛著,舒荪乐译,人民文学出版社,2025年10月

从2013年翻译第一部匈牙利文学作品《遗忘的梦境——查特·盖佐短篇小说集》出版至今,我已翻译了四位匈牙利作家的著作,包括马洛伊·山多尔的《草叶集》《分手在布达》,萨博·玛格达的《壁画》和正在翻译中的《致爱丽丝》,以及克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的《世界在前进》等。这些作家都或显或隐地与奠基了20世纪匈牙利现代文学的流派——“西方派”形成对话,进而继承或超越其精神。

此流派是围绕1908年创刊的《西方》杂志形成的,诞生于奥匈帝国崩溃后的匈牙利现代危机中,核心主张为匈牙利文化的“欧洲化”与“现代化”。经历了19世纪下半叶的社会发展,匈牙利在奥匈帝国内部的高度自治被视为其民族主义的巨大胜利。然而这种由贵族和士绅阶层主导的保守的民族主义叙事导致文学艺术倾向于维护传统的、乡村的、浪漫化的匈牙利特性,且对欧洲现代思潮持怀疑态度。就像马洛伊·山多尔在1920年代所说的,匈牙利的作家们“至今仍未意识到,战后不能再像战前那样写作;他们仍认为‘匈牙利竖琴那美妙的琴弦依旧在歌唱’”。因此,一批围绕着《西方》杂志的作家以自己的创作旗帜鲜明地反对官方保守、封闭、自满的民族主义迷思,反对文学沦为民族主义的宣传工具。比如莫里茨·日格蒙德以其尖锐的现实主义笔触,描绘了匈牙利农村的贫困、社会的虚伪和贵族的堕落,奥蒂·安德烈的诗歌充满了对匈牙利落后、保守的愤怒抨击,他渴望一个全新的、现代化的、精神上获得重生的匈牙利出现,而对奥蒂来说,愤怒与抨击恰恰是爱国的最高形式。因此自创刊时起,《西方》选文的宗旨就体现在以下四个方面:首先,反对狭隘的民族性,追求欧洲性与民族性的整合,批判民族古典主义将文学捆绑于纯粹匈牙利性的狭隘认知,主张匈牙利文学应融入欧洲文化语境,在与西方现代性的对话中保留民族特质,但同时也反对民族同化政策与神化民族优越性;其次,坚持保守的现代主义平衡观,拒绝激进的实验性文学,但坚持文学的现代性,在继承文学传统的基础上探索主题与思想的现代性,避免“为现代而现代”的形式主义;第三,强调文学的核心是审美,是诗学;第四,作品大多摈弃了宏大的历史主题,而转向个体在时代变迁中的精神困境,比如对身份焦虑、记忆碎片、道德选择等问题的关注,主张文学应捕捉个体的情感与视角。

我翻译的四位作家的作品,从时间上来看跨越了整个20世纪,而且都与“西方派”有着尤为紧密的关系,尤其是第一代作家查特·盖佐和第三代作家萨博·玛格达,都是“西方派”中的主要作家。1930年代以后,第三代“西方派”作家内部分裂出的民粹派和都市派作家对真正的匈牙利性、文学的功能,以及匈牙利的发展道路等问题展开了论争。第三代作家的论战对匈牙利后世文学的影响是极其深远和复杂的,尤其是对匈牙利性的追问和批判性反思精神,都是长期留存在匈牙利文学中的核心母题,成为20世纪的匈牙利文学传统。新一代作家中,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛继承了都市派对于文学形式极致探索的精神、对个体存在困境的深切关怀,以及一种复杂的、内省的现代主义叙事风格,成为该传统的集大成者与超越者。他的创作既扎根于“西方派”确立的反狭隘民族主义等根基,又以全球化的视野、创作形式的创新实现了对传统的超越,成为匈牙利文学走向世界的一张名片。

1985年,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的处女作《撒旦探戈》出版。他的长句风格看似具有很强的实验性,实则完全是为了故事内容服务的。就像许多读者读完后觉得,那动辄铺陈十几页没有句号、如熔岩般缓慢流动的长句给人带来难以喘息的压迫感,这是一种思想表达与阅读体验的完美融合,就像克拉斯诺霍尔卡伊自己说的:“一个人怎么思考,就会选择什么样的句式。”通过无法喘息的意识流,读者直面了小说中村民的集体迷茫,体验了长句模拟的焦虑的绵延感,以及人类对意义的徒劳追寻。

今年,克拉斯诺霍尔卡伊的第二部短篇小说集《世界在前进》中文版问世。这部作品并不是传统意义上由小故事集合而成的短篇小说集,而更像是一篇长达三百页的论文。小说主体分成两个部分,第一部分“他说”共九个短篇,每一篇都指向人类个体存在的核心矛盾,比如《站着流浪》指出人类因不堪忍受现实境遇而渴望逃离,却陷入寸步未动却已流浪的僵局;《关于速度》阐发了人类试图超越地球的速度,却发现自身始终被地球的运转逻辑所裹挟,这模拟了一种渴望超越却被现实束缚的冲突;《但愿遗忘》展现了现代人既无法优雅地承受失败,又难以摆脱历史的沉重,试图遗忘却更不得要领的困境;《最晚在都灵》借用尼采与马的故事,揭示了人类试图遵循某种绝对道德法则,却发现自身无法摆脱本能的同情,于是道德崇高与存在的真实形成了一组不可调和的矛盾。后面的几篇,分别从语言的无效性、悲伤的本源、存在的虚无与自身的渺小、对真理的遗忘、文明的扭曲以及回忆的虚假等方面进行论述。在第二部分“叙述篇”中,上述困境都得到了故事的一一印证:《九龙柱》中的同声传译员在象征着复杂交通枢纽的九龙柱中迷失方向,他既渴望找到瀑布,又被城市的速度与混沌困住,停滞在存在的迷茫中;而关于道德法则与人性本能的冲突,则在《费赫尔·哲尔吉的莫尔纳·亨利克》中得到体现,故事中法律的不公在于案件本身并无法律意义的设定,呼应了《最晚在都灵》中尼采的困境;《银行家》中,银行管理层互相掣肘,规则沦为私人利益工具,使得本应象征秩序的银行成为无规则疯狂的场域,成为崩塌的旧世界、无序的新世界的隐喻。这种观点与证据的对应,几乎充斥着“叙述篇”的每一个故事,类似于七巧板一般的文字结构,让我在翻译的同时慢慢进入克拉斯诺霍尔卡伊的世界地图,直到最后一则故事《伊斯坦布尔天鹅》。

这篇正文部分全部留白的文本,并非作家纯粹的写作行为艺术,而是一个关于记忆、遗忘与叙事本身的装置。事实上,在经历了前文极其绵长、繁复,似乎永无止境的句子的翻译后,突然与这篇几乎空白的文本相遇,对于译者的冲击也是巨大的,似乎所有的话语在此处戛然而至,全部失效。这种超越了传统叙事框架的创造性写作,或许表达了当冗长的句子无法对抗遗忘和混沌,无力消解僵局和迷惘,那么空白也能成为无声的抵抗。但文章并非空无一字,空白的正文后附有注释。首先,这些注释大量引用了关于失忆症、神经学、心理学方面的论文,将这篇文本的主题锚定为人类记忆的脆弱性;其次,注释还关涉神秘主义文学,指向了鲁米的诗歌和苏菲派神秘主义。鲁米思想中关于消解自我、超越个体记忆的观念,为遗忘提供了一种神秘主义的解读维度;第三,注释中还出现了伊斯坦布尔的许多标志性地点,比如蓝色清真寺、卡里耶博物馆等,就像一份地方志中的注释。这种颇具实验性的创作手法,事实上并未逃离匈牙利叙事传统,而是拓展了文学的表达边界。

在文学视野上,克拉斯诺霍尔卡伊将关注点从欧洲上升到全人类共同面临的困境。《世界在前进》中的各篇故事集中关注的是现代社会中个体的存在迷茫,这种对全人类困境的观照是一种向世界开放的延伸。在这部小说集中,作家继承了反狭隘民族性的传统,进而又将这种反狭隘拓展至全球视野。小说中故事发生的地点涉及世界各地,比如瑞士、土耳其、德国、美国、哈萨克斯坦、乌克兰、意大利、中国、俄罗斯等等。

集子中《普遍的忒修斯》中对于鲸鱼马戏团的描写与长篇小说《反抗的忧郁》互文,呈现出一种对地方性系统批判升级到对人类终极存在意义的叩问。《普遍的忒修斯》以五次讲座内容构成,其中鲸鱼马戏团的故事出现在第一次讲座中。在这则故事中,作家写道:“有一本书非常明确地指出,从这一刻起,这座城里的一切都要下地狱……在缺少终极意义的情况下,我们已经受够了这种不断暗示仍存在着某种终极意义的文学,我们无法忍受这样的文学。”这里说的“有一本书”指的就是《反抗的忧郁》,这段看似自我否定的话恰恰标志着作家艺术和哲学姿态的成熟。这两篇作品最大的相似之处在于那条臃肿、腐烂的巨大鲸鱼以及广场上围观的人群所构成的荒诞画面。在《反抗的忧郁》中,作家让读者看到了系统崩溃的全过程,而在《普遍的忒修斯》中,作家以自我否定的态度揭示了“揭示意义”的无效性,他对这种无意义表达了强烈的悲伤,并且以“能杀死所有人的蜂蜜”来比喻这种悲伤,直接将“杀死所有人”导向一种空无。最有意思的是,在《普遍的忒修斯》中,作家提到承载鲸鱼的马戏团来自东方,鲸鱼卡车事件实际上是“理解的原点”,也就是通往世界本质的起点。虽然作者只是一笔带过,但这句“来自东方”实际上暗示了作家试图从东方文化中汲取用于理解世界的力量。

瑞典科学院为克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛撰写的获奖词称:“由于他令人信服和富有远见的作品,在世界末日的恐怖中,重申了艺术的力量。”这背后有着两重深意:其一,克拉斯诺霍尔卡伊本身就是“欧洲精神”和“世界主义”的化身,他的作品描绘了世界的熵增与衰败,以及人类在宏大历史力量下的无力感。这种视野是全球性的,尽管其背景常常是具体的匈牙利或东欧场景。而这个独特的、带有巴洛克式繁复的、黑色幽默的文学世界,常常让人联想到贝克特、卡夫卡等现代主义大师。其二,在欧盟一体化理念的背景下,克拉斯诺霍尔卡伊的这种超越民族的视角、对个体尊严的捍卫,以及对多元文化的包容,让匈牙利文学完成了从民族文学到世界文学的跨越。

舒荪乐,供职于中国社会科学院外国文学研究所,主要从事匈牙利语文学研究与翻译,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛《世界在前进》译者。主要译作有马洛伊·山多尔《草叶集》《分手在布达》、萨博·玛格达《壁画》等