寻《过江梦》:张伯驹长篇自传体小说发现纪实

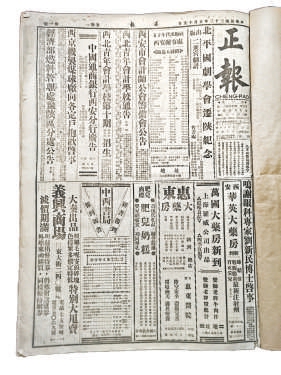

2024年6月8日凌晨五点,晨曦微露,我已经投入工作,着手整理新发现的张伯驹史料《消夏闲笔》一文。该文刊登于1944年8月2日西安《正报》第四版《豳风》栏目,署名“碧”,乃作者张伯驹化名。由于年代久远,再加上印刷技术所限,先前获取的电子版文字模糊难辨,先前助手初释文字亦存在不少错漏。我不得不打开《正报》电子版逐字核校。报纸历经八十年时光侵蚀,墨迹漫漶,如雾里观花,这无疑就是一场艰难的“文字解谜”。幸得多年研读民国文献的经验,最终补齐了绝大部分阙失文字。

就在仔细辨识《消夏闲笔》字句时,为看清版面,我反复缩放并拖动屏幕。一次无意间的滑动,竟促成一场跨越时空的邂逅。

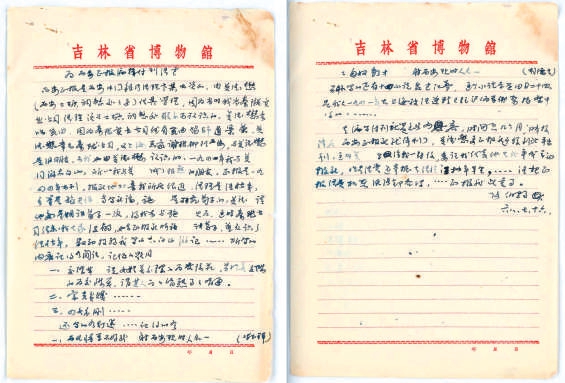

张伯驹自述材料《为西安〈正报〉编辑付刊经过》

一

就在报纸的最左侧,“过江梦”三个遒劲的魏碑体大字赫然入目,其书法风格与张伯驹四十年代笔法高度吻合!更令人屏息的是,长篇小说连载标题下,作者署名为“天马居士”。这一此前从未见于张伯驹研究史的笔名,竟与他的人生轨迹高度契合。张伯驹原名“家骐”,又字“伯驹”,“骐”即骏马,“天马”与“驹”相映成趣;“居士”之称,则暗合他1936年在苏州皈依印光长老、带发修行的经历。转眼之间,那些尘封的线索不再零散,像拼图一样渐次完整。

张伯驹先生1898年生于河南项城,七岁过继给伯父张镇芳,虽一生辗转于北京、天津、上海、长春等大都市,却始终乡音不改。这种对母语的坚守,不仅是地域身份的标识,更是其文化根系的体现。在书画创作与题跋中,他始终自署“中州张伯驹”,将艺术灵魂、文学生命与河南历史文脉紧密相连,“中州”二字,因而也成为他作品中最为鲜明的故乡印记。

伯驹先生倾尽家财守护国宝,并悉数捐献国家,以文人风骨护佑中华文脉,其精神也长久照亮着中州文化传承之路。为此,张伯驹故乡周口师范学院专门成立“张伯驹研究中心”,全面启动《张伯驹全集》编纂工作,并于2022年以“《张伯驹全集》编纂与研究”为题成功申报国家社科基金重大项目。华东师范大学陈子善教授受聘为首席专家,我亦有幸担任子课题负责人及《张伯驹全集》执行主编。

其间我与陈教授屡次探讨张伯驹文学创作,记得在一次全集推进会上,我提及张伯驹先生似乎有一个短篇小说(后证实为《戏曲文虎》,属笔记体散文,非小说)发表于民国报纸,陈教授特别嘱咐我日后需留意其小说类佚作。

西安《正报》创刊号

二

受此启发,我对新发现的《过江梦》产生强烈兴趣,这会是张伯驹亲笔所著的小说吗?怀揣激动与疑问,我开始仔细研读该期《正报》。彼时,《过江梦》已连载至第九回(总第四十期),回目为“为桑梓合串福全馆,览风云偕登天都峰”。标题中的“福全馆”三字,立即使我联想到1937年正月,那场载入中国京剧史的北平福全馆义演。时值张伯驹先生四十寿辰,为赈济河南灾民,他亲自粉墨登场,更邀集余叔岩、杨小楼、钱宝森、王凤卿等名角联袂演出《空城计》。多年后,张先生还在《红毹纪梦诗注》一书中,以“惊天一曲空城计,直到高天尺五峰”之句回味当年,得意与自豪溢于笔端。

我逐字逐句品读该章内容,小说男主角名为章孟龙,女主则为白琴,情节围绕北平福全馆演出展开。小说中出场的京剧名角虽全部使用化名,却与当年报纸报道的细节高度吻合。细细揣摩,“章孟龙”一名暗藏玄机,“章”与“张”谐音;“孟”意为长子,古时嫡出长子称“伯”,庶出长子称“孟”,此处“孟”实对应“伯”;而“龙”亦可喻“驹”。由此可见,章孟龙正是张伯驹的化身。而张伯驹夫人潘素,原名潘白琴,1936年9月,张伯驹携新婚妻子皈依印光长老,法师赐其号“慧素”,此后遂以潘素之名行世,“白琴”逐渐湮没无闻。种种线索表明,《过江梦》极可能是张伯驹抗战时期旅居陕西时,以“天马居士”为笔名创作的自传体长篇小说。

为求证这一发现,我立即微信告知好友马千里君与张伯驹先生弟子冯统一先生,很快得到他们的一致认同。当日中午,我与冯统一先生、张伯驹外孙女楼朋竹女士相聚于北京,冯先生仔细审阅我携来的《过江梦》资料后,从行文习惯及所引用诗词判断,再度确认小说应为张伯驹先生手笔。

初步认定《过江梦》后,下一步工作便是到国家图书馆下载《正报》全部图片,以求补全小说。令人始料不及的是,接下来的这段文献追索之旅竟异常曲折。

在国家图书馆检索馆藏《正报》图片资料,仅见1944年第10期至第56期《过江梦》内容。且第56期显示小说尚未完结,仍处于连载中。仔细核对小说前后章节时,又发现整套资料缺漏5期,更因前9期缺失,导致小说无头无尾,且残缺不全。

经溯源查证,国图这批图片实际来源于上海图书馆,而上图原始资料则系1988年自陕西省图书馆拷贝而来。

后致电陕西省图书馆,工作人员确认国图与上图资料皆来源于陕图,并告知馆藏报纸已全部数字化上传,这意味着若数据库中未见史料,实体馆藏大概率亦不存在。现实如一盆冷水浇灭希望,《过江梦》的残缺状态使搜寻工作一度陷入停滞。

但我仍不愿放弃。几经权衡,最终决定亲赴陕西省图书馆实地查找。幸得周宇松先生悉心协调,我与辽海出版社马千里君冒着酷暑,于2024年8月2日抵达西安。功夫不负有心人,在陕图古籍文献库中,竟意外发现一册未拷贝上传的《正报》,其副刊《豳风》第一至第九期,完整刊登了《过江梦》的前九回!这些文字成功填补了小说开头的空白。更令人惊喜的是,在后续整理中,发现1944年9月11日《正报》《豳风》栏目刊有一则启事:

《过江梦》上卷已完,下卷待续。

由此可见,小说连载至第56期即暂告中断。这一系列发现极大完善了《过江梦》文本,为张伯驹与民国文学史研究提供了更为全面翔实的史料支撑。

下午一时,结束了陕图的工作,我与马千里君饱餐了一顿羊肉泡馍,即转赴西安市档案馆。虽无新的发现,但馆藏1944年7至12月的《正报》修复版,字迹更为清晰,经比对原报,又校补《过江梦》二十余处未辨文字,亦属重要收获。下午四时,步出档案馆,八月的西安城,酷热如蒸,热风扑面。回望这数月来为追寻真相奔波的日夜,此刻终圆“过江梦”,心中满怀激动与欣慰。汗水虽早已湿透衣背,却浑然不觉,只因一切坚持与付出,皆于此刻有了意义。

三

自6月8日初现线索,经近两月搜寻,从国家图书馆、上海图书馆至甘肃省图书馆,终借8月2日西安之行,基本集齐了张伯驹小说《过江梦》的五十六期连载。虽仍缺失五期,但整体故事脉络已基本完整,并经反复修订,形成近四万字的初步文本。《过江梦》发现的消息一经发布,立即引起学术界热烈回响,这也催促我尽快整理出版该作,以便学界深入研读张伯驹与其作品。

陕西作为《正报》所在地,历史文化底蕴深厚,高校与文化机构云集。抗战时期,陕西因其特殊战略地位成为大后方之一,汇聚了大量流亡民众、学生与文人。他们将沦陷区见闻感慨倾注笔端,以艺术力量支援抗战。《过江梦》正是张伯驹在此背景下创作的长篇自传体小说,故事背景虽集中在北京、上海、南京等地,却创作并发表于抗战时期的西安,其文脉深植三秦。

著名作家贾平凹先生也特别关注作品的“中州情结”与陕西地域文化的交融,并欣然同意为《过江梦》作序。

人民文学出版社编辑部经审慎研读,认为这部融合历史钩沉与文学意象的作品,应以更广阔平台面世。

《过江梦》即将由人民文学出版社出版的消息传出后,引发学界广泛关注,该篇小说的著作权归属更成为关注的焦点,当务之急是找到更确凿史料。

为此,我又大海捞针一般,遍查各大图书馆、搜索引擎及拍卖公司,偶然发现西泠印社拍卖公司于2019年春季拍卖会,曾释出一份长达56页的张伯驹回忆材料,其中似乎含有其在西安编辑《正报》副刊的重要记录。然而拍卖图录所呈现的图片杂乱叠压,字迹模糊,无法辨读与《正报》相关的内容。

2024年12月,我与陈子善教授聚于周口师范学院张伯驹研究中心,言及该批史料。陈先生与西泠印社交好,答应协助联系,尽力帮忙索取资料。2025年7月10日晚,我在郑州参加“张伯驹戏剧艺术思想研讨会”前期协调会期间,陈子善先生电话欣然告知:“西泠印社已找到张伯驹与西安《正报》相关史料照片,虽仅有四张,但其中两张照片正是我们所需要的《过江梦》资料!”

这是两张书写于吉林省博物馆专用信笺上的张伯驹自述材料,通篇钢笔书写,字体潦草,墨迹也因年代久远已变得斑驳不清。自述标题为《为西安〈正报〉编辑付刊经过》,落款时间为“六八、七、十六”,即1968年7月16日。全文主旨如下:

1.背景:《正报》由西安中国银行经理卞某出资,西安工矿调整处处长关德懋代管,1944年刊行,报社近张伯驹居所。张因工作与关相识,后因共同爱好而成挚友。秦陇公司停办后,张常去报社听哲学史家施天侔讲荀子,并结识总编汪松年,开始为副刊撰稿。

2.副刊内容:张伯驹作有《交际草》《富贵贫贱》《四大金刚》等文及灯谜(如射“冯玉祥”“胡儒生”之谜)。此外,另有长篇连载小说《过江梦》,此为张伯驹为副刊所提供重要作品,原定二十回,实际完成十回。该小说创作背景特殊,系1941年张伯驹在沪被汪伪特务绑架拘禁期间所写,是副刊核心亮点。

3.结局:1945年日本投降后,《正报》停刊。关德懋拟将报社迁到北平,并托张伯驹筹建,但因经理汪松年“吞没”经费、机器及纸张,《正报》被迫告终。

从某种意义而言,这是当年的一份“交心”之作,关乎其能否“过关”,故内容可信度极高,几无疑义。这份材料的出现,如拨云见日,为诸多问题的厘清提供了坚实证据。

作为目前发现的张伯驹唯一传世长篇小说,《过江梦》可谓完整记录了张伯驹亲历的“七七事变”及北平城沦陷等史实,以主人公的视角展现了抗战时期的民族悲辛。小说采用传统的章回体的形式,“以文载史”的创作手法,呈现了多重核心内容,通过谐音化的人物命名、虚实结合的故事叙述,全面回应了“文脉传承”的核心命题。其中究竟隐藏了多少未知往事?让我们屏息以待。