戴从容:对“芬尼根的守灵夜”的三重解读

爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯创作《芬尼根的守灵夜》(1939)的时期,正是爱尔兰从爆发内战,到摆脱英国自由邦的身份,获得完全独立的这段时期,其间爱尔兰看似无解的内部矛盾、爱尔兰社会如何发展、北爱六郡何去何从,都成为爱尔兰人面临的迫切问题。这段时期乔伊斯虽然旅居巴黎,爱尔兰人的命运却依然是他关心和写作的主要内容。面对盘根错节的社会冲突,乔伊斯试图从更长的时间视域来诊断现实矛盾背后的普遍人性,从而提供可行的解决之道。《芬尼根的守灵夜》正是把爱尔兰当下的冲突放到宗教文化层面,在扩大了的时间和空间中思考爱尔兰人的出路。

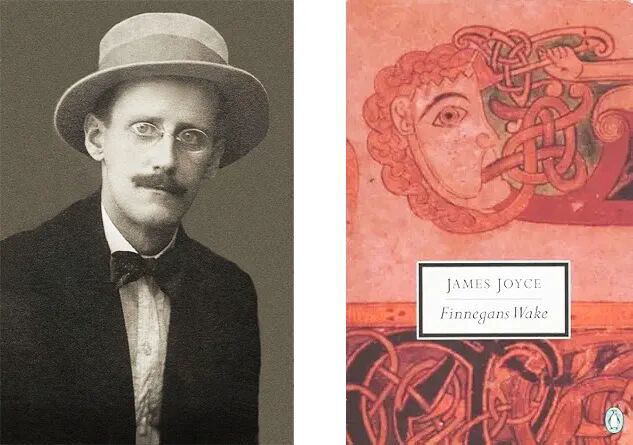

乔伊斯与《芬尼根的守灵夜》封面,图片来源:Bing

特里·伊格尔顿曾抱怨乔伊斯没有在作品中反映爱尔兰大饥荒这段重要历史,但是有研究者通过文本细读,指出乔伊斯“通过反复呈现哀歌和守灵传统,将发自内心的悲痛与喧闹的仪式相结合,表达在大饥荒的余波中保存凯尔特传统和仪式的决心”。国内也有学者注意到了《芬尼根的守灵夜》中对英国殖民统治的反抗,但研究局限于语言层面。在国外,爱尔兰人作为“欧洲的黑人”的被殖民处境通常是分析的起点,如迈克尔·吉莱斯皮分析乔伊斯的流亡时注意到大饥荒导致的爱尔兰人的海外大流亡。不过,对乔伊斯的种族观和民族观的分析,使《芬尼根的守灵夜》中复兴爱尔兰民族的努力变得错综复杂、棘手难解。如埃默尔·诺兰指出乔伊斯“公开拒绝叶芝的文化民族主义和爱尔兰文艺复兴”,伦恩·普莱特则认为当时兴起的凯尔特主义是“雅利安神话”的变种,两人都看到乔伊斯并不是要建立凯尔特神话,而是追求一种各民族平等的世界主义。本文将从爱尔兰人19世纪末颠沛流离的苦难历史入手,审视乔伊斯如何从政治和文化两个维度来思考爱尔兰民族的复兴。

一、民谣中的苦难历史

《芬尼根的守灵夜》的标题化自19世纪中期的民谣《芬尼根的守灵夜》(“Finnegan’s Wake”),与民谣的标题在读音上完全相同,在书写上只有一个标点之差。这个标题可以说在彰显乔伊斯的语言智慧的同时,也凸显了乔伊斯的政治和文化智慧。爱尔兰诗人谢默斯·希尼就认为乔伊斯是“最有能力以政治和文化方式写作的作家,因为他根本不去留意英格兰。……我认为乔伊斯让爱尔兰文学同时超越了民族悲痛和民族愤恨,使它获得自由”。

民谣《芬尼根的守灵夜》其实是1864年在美国出现的一首描写爱尔兰移民的民谣,不少歌手声称自己是该民谣的作者,但至今没有定论。民谣并不长,写的是泥瓦匠蒂姆·芬尼根一大早就喝得醉醺醺的,拿着砖斗爬上墙工作,结果连人带斗从梯子上摔下来,跌破了脑袋。可是就在他落葬前的守灵夜上,喝到半醉的守灵人起了纷争,酒杯溅出的威士忌落到蒂姆·芬尼根的嘴里,他竟然复活了。

根据加拿大学者约瑟夫·坎贝尔的考证,爱尔兰人初来美国时,很多人在工地上做泥瓦匠。那时还没有起重机,砖都是由工人用一种杆子顶端配备载物架的砖斗来搬运的,这种砖斗在乔伊斯的《芬尼根的守灵夜》中也有描绘。19世纪中后期正是美国城市建设的高峰期,可以“看到很多爱尔兰人扛着砖斗爬上去然后再带着空砖斗下来。他们是循环的物质与精神:将物质带到天堂再将圣灵带回地面”。因此民谣《芬尼根的守灵夜》不但是对爱尔兰特有的守灵传统和民间诙谐文化的生动描绘,也暗含着爱尔兰人因“大饥荒”逃亡美国、在美国辛苦谋生的民族流亡史。看似无厘头的搞笑民谣,其实包含着对当时爱尔兰民族悲惨处境的折射。

正因为移民美国的过程艰辛且危险,爱尔兰甚至出现过一种基于传统守灵仪式的美国守灵:“美国守灵,有时也被称为活人守灵、告别晚宴或饮酒之夜,是从爱尔兰乡村去美国的移民们独特的告别仪式。”之所以被称为“活人守灵”,是因为被守灵的不是死者,而是即将移民美国的人。就当时的交通条件来说,这一别同样可能意味着天人永隔。因此美国守灵夜虽然跟传统的守灵夜一样有吃有喝,有歌有舞,但情绪是复杂的,有离别的悲伤,也有开启新生的喜悦,有祈祷和哀歌,也有谐谑和歌舞。

爱尔兰人之所以不辞艰辛移民美国,是因为在爱尔兰他们没有生存资源。1845到1852年的爱尔兰土豆大饥荒对爱尔兰的社会、文化、人口都产生了深远的影响,许多历史学家把爱尔兰历史分为饥荒前和饥荒后两部分。土豆大饥荒造成一百余万爱尔兰人死于饥荒,更多的人想方设法逃到美国,以至于当时在美国的爱尔兰人甚至十倍于在本土的人数。由于美国实际上已经成为爱尔兰人的第二个家乡,因此可以理解为什么在《芬尼根的守灵夜》的核心主题段第二段,乔伊斯把美国列为全书六个核心主题中的第二个核心主题:“奥康尼河边上风锯木工的宝贝一直成倍地胀大,还未把自己吹成劳伦斯郡的伟哥。”奥康尼河和劳伦斯郡都是美国地名,在劳伦斯郡内的奥康尼河畔有一座都柏林市,与爱尔兰利菲河畔的都柏林市遥相呼应。“上风锯木工”(topsawyer)也可以解读为“汤姆·索亚”,美国作家马克·吐温的小说《汤姆·索亚历险纪》的主人公;它也包含“彼得·索亚”这个名字,乔伊斯在1926年11月15日致韦弗女士的信中称他是美国奥康尼河边都柏林市的创建者。“成倍地胀大”中的“mumper”可以解读为“马姆酒”(Mum),这是从1492年起即有人酿制的一种烈性啤酒,而这一年哥伦布发现了美洲大陆。“伟哥”(Gorgios)可以解读为“乔治亚州”,即美国劳伦斯郡所在州;也可以解读为“乔吉奥”,即乔伊斯的儿子,他娶了美国妻子并到美国发展。此外,第一个核心主题中的“布列塔尼半岛北部”(North Armorica)同样可以解读为“北美洲”。正因为美国主题是《芬尼根的守灵夜》中的重要主题,马克·吐温才会成为主人公HCE的一个重要化身。美国流行歌曲《动身去费城》也成为书中一个频繁出现的主导动机,因为18世纪“爱尔兰移民正是通过特拉华州的费城和纽卡斯尔进入美国的”。所以无论是民谣《芬尼根的守灵夜》,还是乔伊斯的著作《芬尼根的守灵夜》,都暗含着爱尔兰人历经艰辛移民美国的历史。

乔伊斯在《芬尼根的守灵夜》中写道:“当他发下他的丹麦人誓言,放弃我们的英格兰,不顾不想见到的父母,他去美国找一份轻松的工作,那个孩子会在某个夜晚大叫。”但事实上,爱尔兰人在美国的工作并不轻松。虽然林肯、肯尼迪等22位美国总统都有爱尔兰血统,但是第一代爱尔兰人在美国的地位和生活状况连黑人都不如。乔伊斯在书中提到1928年的无声电影《慈母颂》:“马马路约就像老蠢货们唱着慈母颂。”这是根据里达·约翰逊·扬的小说《慈母的故事》改编的无声电影,讲述一个叫艾伦·麦克休的爱尔兰女移民来到美国,在游乐场找到一份工作,得以把儿子布莱恩送到一所私立学校读书。可后来她的卑微工作被发现,学校打算开除她的儿子。为了让孩子继续学习,她不得不允许学校校长领养自己的儿子。她自己则成了女佣,照顾雇主的女儿艾狄丝长大。

最初来到美国的爱尔兰移民的生活,很多比《慈母颂》中描写的还要悲惨。他们大多住在贫民窟,做着被人看不起的脏活累活。19世纪是美国铁路、公路、运河等交通设施建设的高峰期,爱尔兰男人成为修路和建筑工人队伍的主力。这些工作条件艰苦,充满危险,而且卫生条件差,疟疾霍乱横行,所以爱尔兰工人的死亡率很高,当时甚至流传说每一根枕木底下都埋葬着一个爱尔兰人。民谣中蒂姆·芬尼根的死亡看似酗酒造成,却也是一代爱尔兰移民在美国的心酸处境的写照。

而且,民谣表面看是对当时爱尔兰人酗酒癖好的反映和批判,但酗酒也可以说是爱尔兰人贫困处境的结果。正如郭华东指出的,爱尔兰人移民美国后,恶劣的生活环境加上孤立感,以及从农村社会来到城市的不适应,让爱尔兰移民尤其需要借助酒精来消除痛苦。在19世纪末20世纪初,爱尔兰移民的酗酒问题甚至成为美国社会的一大问题,“纽约人认为他们有理由谴责爱尔兰人,因为爱尔兰移民不仅贫困潦倒,还大量饮劣质酒”。因此民谣《芬尼根的守灵夜》看似滑稽搞笑,其实是对乔伊斯生活的时代爱尔兰人颠沛流离、辛苦打工以及生活贫困的极其写实的描写。

二、爱尔兰的政治现实

乔伊斯的创作从一开始就关注爱尔兰民族的命运:《都柏林人》是对爱尔兰民族精神瘫痪的写照;《一个青年艺术家的画像》要去“在我心灵的作坊中铸造出我的民族的还没有被创造出来的良心”;《尤利西斯》中布卢姆的漫游呼应着爱尔兰人在19世纪的颠沛流离;到了《芬尼根的守灵夜》,乔伊斯同样探索着爱尔兰民族的出路,爱尔兰政治团体的得失成为书中的一个重要内容。乔伊斯把“Finnegan’s Wake”改写为“Finnegans Wake”,新标题可以直译为“芬尼根们苏醒”,这就与19世纪末20世纪初在爱尔兰民族解放运动中扮演过重要角色的芬尼亚兄弟会和新芬党联系在一起。

芬尼亚兄弟会是1858年在美国成立的爱尔兰移民团体,最初的设想是夺取被英国占领的加拿大,以其为条件换取爱尔兰的独立。爱尔兰大饥荒激起了爱尔兰人对英国政府的不满,普遍的看法是爱尔兰的悲惨状况“英国政府应负责任”,因此争取民族独立成为大饥荒之后爱尔兰人的政治目标。芬尼亚兄弟会的名字出自爱尔兰古代传说中的芬尼亚勇士,爱尔兰四大神话系列之一“芬尼亚系列”就是讲述他们的故事。芬尼亚勇士的领袖是芬·麦克尔,而芬·麦克尔是《芬尼根的守灵夜》的主人公HCE最频繁的化身。在书中,叙述者直接称将“耙搜你的坟墓,给你带来礼物,不是吗,芬尼亚们”。不过芬尼亚一词在当代爱尔兰既指芬尼亚兄弟会,也指爱尔兰共和军。爱尔兰共和军在1916年发动了举世震惊的复活节起义,从1919到1921年领导爱尔兰独立战争,在此期间,爱尔兰人就用“芬尼亚”来称呼他们。爱尔兰共和军是爱尔兰新芬党的军事武装组织,因此“芬尼根们”也指新芬党。新芬党的爱尔语为“Sinn Féin”,意思是“只有我们自己”,这个名称也作为主导动机在《芬尼根的守灵夜》中频繁出现,昭示HCE与新芬党之间的联系。

乔伊斯与新芬党领袖格里菲思熟识,年轻时支持新芬党,还在1906年预言新芬党将使爱尔兰赢得经济和政治上的独立。不过他不赞同新芬党“用民族仇恨那老一套糟粕教育爱尔兰岛上的人”。尤其在1922年格里菲思病故、爱尔兰共和军越来越依赖谋杀和暴力后,乔伊斯对他们越来越不认同。1922年4月,爱尔兰内战已经小规模爆发,乔伊斯的妻子诺拉带着一儿一女回爱尔兰。乔伊斯没有去,除了因为诺拉是负气出走,还因为他觉得爱尔兰并不安全。在家乡高威,士兵冲进诺拉房间在她的床上射击,后来,在火车上诺拉还遇到支持《英爱条约》的国民军和反对条约的爱尔兰共和军交火,诺拉和女儿吓得赶快逃离了爱尔兰。乔伊斯把这视为爱尔兰要杀死自己的象征,对内战以及随后建立的爱尔兰政府都几无好感。1932年他拒绝作为嘉宾回爱尔兰自由邦参加圣帕特里克日庆典,也拒绝了叶芝和萧伯纳请他出任爱尔兰文学院院士的提议,至死再未回过爱尔兰。

《芬尼根的守灵夜》中的很多细节与爱尔兰内战有联系。爱尔兰内战爆发的一个重要导火索是英国前陆军元帅亨利·休斯·威尔逊被暗杀。威尔逊的祖先在17世纪就来到爱尔兰,威尔逊信奉新教,但自视为爱尔兰人。只是因为他坚持严厉对待北爱尔兰那些主张与英国脱离的天主教徒,被反条约的爱尔兰共和军称为“橙带党恐怖分子”。1922年6月22日,威尔逊全副武装参加大东部铁路战争纪念仪式,回来在住宅门前被两名爱尔兰共和军刺杀。后来的证词有的说他拔出了佩剑,有的说没有看到剑,有的说威尔逊死时骂暗杀者“你们这些胆小的猪!”,有的认为这是报纸的添油加醋。其实暗杀威尔逊的两名爱尔兰共和军成员雷吉纳尔德·邓恩和约瑟夫·奥·苏利文也并非从始至终都反对英国,两人甚至都曾在第一次世界大战中参加英国军队战斗,苏利文还因此失去一条腿。两人后来在伦敦被处决。

从爱尔兰共和军引发内战到1936年爱尔兰共和军被判定为非法组织,这段时期正是《芬尼根的守灵夜》的创作时间。而引发爱尔兰内战的威尔逊被刺案与《芬尼根的守灵夜》中HCE的情节有非常多的相似之处:威尔逊可以被视为书中那个犯罪的老爹HCE,关于他的罪行证词和威尔逊案证词一样形形色色;书中爱尔兰士兵巴克利杀死正在大便的俄国将军的故事,隐约对应着威尔逊的被暗杀;HCE有两个儿子,呼应着两个暗杀者;爱尔兰内战特有的暗杀色彩也可以解释为什么“伏击”这个词及其变体在《芬尼根的守灵夜》中频繁出现,成为一个重要的罪行和情节内容。

“伏击”是乔伊斯对爱尔兰极端反英组织的概括。在《尤利西斯》中,他就通过马车篷老板“剥山羊皮”引出了1882年爱尔兰民族主义秘密团体“常胜军”成员在都柏林西郊的凤凰公园刺杀爱尔兰事务大臣卡文迪和次官伯克的事件。“常胜军”是芬尼亚兄弟会中的一个团伙,主要以这起暗杀事件闻名。1922年8月,爱尔兰自由邦总参谋长迈克尔·柯林斯也被反条约的共和军伏击身亡,被认为很有可能是爱尔兰国民军与爱尔兰共和军相互施暴与复仇循环的导火索。

新芬党最终为爱尔兰赢得了独立,但也在这一过程中造成了爱尔兰的内战和分裂,并给爱尔兰留下了仇恨的隐患。这个隐患一直持续到20世纪下半叶的北爱冲突。对新芬党的行为,乔伊斯显然并不会像民族主义者那样简单地视为爱尔兰的苏醒,不过新芬党集英雄与罪人于一身的特征,倒是与主人公HCE极为相似,因而不排除乔伊斯从他们身上获得了塑造人物形象的灵感。新芬党之间发生分裂和内战,也与书中HCE的两个儿子闪姆和肖恩的同室操戈一致。乔伊斯在《芬尼根的守灵夜》中赋予主人公及其两个儿子复杂的犯罪者/受害者形象,充分显示出乔伊斯对爱尔兰民族政治运动的复杂性的认识。

当然,如果继续向前追述爱尔兰分裂的原因,情况将更为复杂,同样很难做出黑白分明的善恶判断。总之,就小说标题包含的“芬尼根们苏醒”这层含义而言,乔伊斯并非像字面看起来的那样简单地颂扬爱尔兰民族独立运动。就像《尤利西斯》中义愤填膺地为爱尔兰争取权益的“市民”其实是一个在家乡欺压勒索爱尔兰同胞的恶棍一样,乔伊斯同样不认为德·瓦勒拉1932年带领爱尔兰共和党获得大选胜利就意味着爱尔兰的苏醒,甚至1937年德·瓦勒拉最终使得爱尔兰自由邦与英联邦分离,成为一个主权国家,也没有被乔伊斯在两年后才出版的《芬尼根的守灵夜》中视为苏醒。在爱尔兰已经独立之后,乔伊斯依然呼唤着爱尔兰的苏醒,这里的“苏醒”到底指什么?

三、守灵仪式中的复活

人们一般认为“直到20世纪早期,喝酒、跳舞和吵闹的游戏都是[爱尔兰]守灵夜的特征”,但其中也有哭丧的部分。有的死者家人甚至雇人哭丧,哭者捶足顿胸,迷狂般撕扯自己的衣服,甚至喝逝者的血,因此后来被教会和政府禁止。传统守灵仪式中的这一“野蛮”因素,将现代守灵仪式指向一个更加古老的传统。

爱尔兰主教考马克在他编写的爱尔兰语词典中列举了一种名为“图尔金”的仪式,这是一种类似灵魂转移的仪式,是“从每个自然生命进入另一个自然生命的一种诞生”。《尤利西斯》中,主人公布卢姆也对“转生”表现出了特别的兴趣,不过他用的是“metempsychosis”这个词。英文的“metempsychosis”来源于古希腊词,出自奥菲斯教。该信仰主要崇拜酒神狄奥尼索斯和冥后帕尔塞弗涅,他们都曾进入地狱又回来,因此该信仰的创始者被认为是同样曾入地狱又回来的古希腊音乐家俄尔甫斯。奥菲斯教相信人的灵魂和肉体只是被一种契约绑在一起,死亡可以解除这个契约,让灵魂获得自由。但那些没有加入奥菲斯教、没有经历净化仪式的灵魂,依然会再次出生,被重新束缚于新的肉体枷锁之中。这个肉体可以是人也可以是动物。当然在奥菲斯教看来,通过狄奥尼索斯崇拜,灵魂可以在一次次的重生中越来越纯洁,最终成为神灵。

爱尔兰的“图尔金”与奥菲斯教是否有联系目前还无法证实,它是古爱尔兰的一种巫术仪式。根据传说,“智者”芬坦·麦克波克拉,一般称为“老芬”(Old Finn),在大洪水前随挪亚的孙女来到爱尔兰。大洪水时他的妻儿都淹死了,而他化身鲑鱼在水下度过一年,然后先后化身鹰、隼,最终恢复人形。他在大洪水之后活了5500年,指点了很多爱尔兰国王,公元5世纪爱尔兰皈依基督教后,他退入爱尔兰神话中的青春国。在这一神话中,芬坦正是在“图尔金”仪式中入梦而获得变形能力的:

芬坦使用这一超常的能力——“图尔金”——来复原整个爱尔兰历史。事实上,芬坦被认为有能力复原早期爱尔兰的主要“历史”文献。在地名诗中,老芬称自己为编史家/叙述者,暗示他的变形能力,并且谈到他在塔拉因为复原了这一历史而得到赞美。

乔伊斯曾对一位朋友说,他把《芬尼根的守灵夜》构想为“老芬的梦,在死亡中躺在利菲河边,看着爱尔兰和世界的历史——过去与未来——像生命之河中的浮渣一样流过他的头脑”,这里乔伊斯明显借用了传说中芬坦在梦中恢复历史的能力。“图尔金”仪式说明了乔伊斯为什么要让主人公在梦中完成对世界历史的重塑——这是爱尔兰的古老信仰。而这个被称为“图尔金”的仪式,根据美国学者乔治·吉布森在《守灵仪式:〈芬尼根的守灵夜〉中的古代爱尔兰仪式》中的研究,是被称为“塔拉大会”的古爱尔兰塔拉守灵仪式的一部分。

塔拉是爱尔兰传说中爱尔兰共主的王城,也是传说中“达奴女神的子民”的墓葬处,这个地点在《芬尼根的守灵夜》中不断出现,显示了这个地点在整个故事中的重要性。早在《一个青年艺术家的画像》的末尾,达文问年轻的斯蒂芬是否要离开爱尔兰时,后者回答“去塔拉的最近的路是经由霍利黑德”。霍利黑德(Holyhead)是威尔士的一个港口,字面含义为“神圣的头脑”。换句话说,乔伊斯早就计划通过自己头脑的创造走向塔拉。《芬尼根的守灵夜》就是他走向塔拉,“把守灵一片片修补回来的这个工作”。

塔拉的守灵仪式其实是一个爱尔兰共主的轮换仪式。共主虽然至高无上,但在古代爱尔兰人的眼中,他只是伟大的太阳神的人间肉体容器。当这具躯体生病或精神上不受控制时,就被认为已经失去效用,应由一具更有活力的年轻躯体来代替。被取代的前共主一般都被名为“莫格·鲁斯”的德鲁伊们杀死。塔拉的守灵仪式就是杀死老王和找出新王的仪式,或者说太阳神在人间死去再复活的仪式。这个仪式包含一系列具有表演性的部分:

评估共主的未来的一系列预兆,评论他遵守皇家神规的程度,测试生殖力(通常继之以正式指控),被女王抛弃,德鲁伊的诅咒和诋毁性的鹪鹩之歌,公开审判和处决。然后,执行一系列的魔法测试和仪式(包括重要的降神会式的提问)来识别和验证新王。然后是就职仪式,包括授予神圣披风、马匹,在圣锅中的仪式性沐浴,在包括十四个部分的迷宫中行进,洗礼,点燃圣火。就职系列的高潮是国王与其配偶,女神王阿娜的结合,她是大地的化身。这一皇家婚礼的古代名字“国王的婚宴”经常在神话中被用来指称就职活动。

根据吉布森的研究,整个《芬尼根的守灵夜》,无论人物、结构、情节、母题,还是语言,都显现出对塔拉守灵仪式的模仿。《芬尼根的守灵夜》的守灵仪式与塔拉的守灵仪式在人物、仪式,乃至标志着神王之死的重要事件上的一一对应,让吉布森依据大量分析得出结论:

乔伊斯自己对《芬尼根的守灵夜》的态度是宗教性的。乔伊斯真心相信他是一位爱尔兰先知,被赋予了将一种新的宗教引入西方的重要使命。在乔伊斯这里,《芬尼根的守灵夜》在最极端的意义上是这一宗教的神圣经典:描述了它的万神殿,展示了它的神话范式、它的仪式规则,宣告了作为这一宗教基础的哲学的和灵学的信条。

换句话说,乔伊斯不仅要用《芬尼根的守灵夜》写出爱尔兰的历史,“他也在上演一部魔法作品”。

吉布森的对照研究使得《芬尼根的守灵夜》中不少看起来莫名其妙的地方得到了解释。比如主人公HCE的罪人身份、被审判、被处死,正是塔拉仪式中裁决和杀死不再胜任的老王这一步骤。这个模式与弗雷泽1890年出版的《金枝》中的杀死神王原型非常相似,因此乔伊斯也有可能是从弗雷泽那里获得灵感,但是吉布森梳理了乔伊斯在《芬尼根的守灵夜》中提到的爱尔兰早期文献《四大师编年史》,发现在爱尔兰的历史传说中,统治爱尔兰袋人的最有名的国王叫“埃胡”,取代他们的“达奴女神的子民”的第一位国王也叫“埃胡”;这之后统治爱尔兰岛的凯尔特人在塔拉的第一位国王还叫“埃胡”。三位ECH与主人公HCE的名字正成镜像,这也说明《芬尼根的守灵夜》中的杀死神王直接来自爱尔兰的古老传统。

当然,吉布森同样为女主人公安娜在塔拉仪式中找到了对应的女性。安娜与女儿伊瑟、老女仆凯特一起,对应着爱尔兰神话中的女神王阿娜。双生子闪姆和肖恩同样有塔拉的对应者。此外如故事发生地“空地”、书中不断出现的茶会,都对应着古代塔拉守灵仪式的发生地。《芬尼根的守灵夜》中凯特引导的惠灵顿纪念馆之旅有如墓穴之行,对应着塔拉守灵仪式中先知进入墓穴说出预言。巴克利射杀正在大便的俄国将军的故事对应着塔拉守灵仪式中老王不再被允许在神圣的草地上排泄。恶作剧女王从霍斯堡绑架霍斯伯爵的继承人也是《芬尼根的守灵夜》中一个奇怪的主题,但如果对照塔拉的守灵仪式中女王从失败的老王那里取走她赋予老王的繁殖能力,就很容易理解了。除此之外,《芬尼根的守灵夜》中的很多意象和母题,比如洗衣妇、向阳花、四位大师、船、哑剧、谜语、提问等等,都可以在塔拉的守灵仪式中得到解释。而如果仅从政治层面解读《芬尼根的守灵夜》,所有这些都是难以得到解释的。此外无论在书中还是书外,乔伊斯都用一些符号来代表书中的主要人物,它们的出现增加了叙述的神秘性,但这些符号在现代语言中无法找到依据,而且与情节的联系也并不紧密;但根据吉布森考证,这些符号“使用方式相同,都能在一种早期希腊字母(Formello Cervetri字母)中找到,这种字母在爱尔兰被德鲁伊和吟游诗人用作占卜及交流的秘密语言”。总之,《芬尼根的守灵夜》的大量因素都指向塔拉守灵仪式,使后者成为解开《芬尼根的守灵夜》的密码的钥匙。

塔拉守灵仪式的时间一般选在春分,太阳和大地更新的时候。因此守灵仪式本质上不是死亡,而是“‘植物灵魂’的生日……不仅是国王和季节的延续与更新,也是大地、人类和作为一个整体的爱尔兰民族的延续与更新”。守灵之所以被称为“苏醒”,正因为守灵本质上不是死亡而是复苏。这个仪式的主人公太阳神其实是不死的,只是从沉睡中醒来,而人们所做的是在他从旧的躯体转到新的躯体的过程中守护这个灵魂,因而是对复活的守护。在当代,由于死而复生极少发生(蒂姆·芬尼根的假死和因酒复活),是罕见案例,故人们对魔鬼伤害死者灵魂的担心也所剩无几,因此守灵渐渐变成了一个落葬前的仪式空壳,承载的是现代人对死者的敬意和对死者家人的同情。但是乔伊斯在《芬尼根的守灵夜》中复原了绝大部分的塔拉守灵仪式,他要呈现的显然不是与死亡和落葬相连的当代守灵仪式,而是与轮回和新生相连的古代守灵仪式。在古代,神王的死而复生不是他一人的死而复生,而是整个群体的复活,因此守灵仪式也“被组织成爱尔兰和爱尔兰文化的一个微观世界:所有知识、科学、传说和大事——历史的、伪历史的、神话的、宗教的——那些塑造和定义爱尔兰及其人民的,都在国王、太阳和土地的诞生时刻被重新讲述,重新扮演,重新创造”。在古代,塔拉的守灵仪式象征着整个群体的复活。只有理解了古代守灵仪式的真正本质,我们才能理解乔伊斯选择“芬尼根的守灵夜”这个标题的深刻含义。

正像乔伊斯在《一个青年艺术家的画像》最后揭示的,作为爱尔兰民族主义者的达文看似推崇凯尔特的乡村文化,实际上并不理解爱尔兰的乡村。他不但在村妇向他敞开胸怀时跑了,而且,他对民族主义运动的忠心更像“一个缺乏头脑的农奴对待罗马天主教的宗教”的盲目无知。而斯蒂芬希望复活的不仅仅是政治上的独立,更是爱尔兰人的“良心”,所以他才会说“去塔拉的最近的路是经由霍利黑德(神圣头脑)”。这里的塔拉指的同样是塔拉的精神实质,而不只是塔拉这个地点。正因为塔拉仪式“反映了古代凯尔特人对永生、人类灵魂的再生、生命循环的信仰,以及古凯尔特的行为法则,即仪式本身可以用来推动更新和重生”,乔伊斯才从主人公HCE的被审判和流放开始,写到黎明的到来、万物更新,而不是以现代守灵仪式的落葬告终。《芬尼根的守灵夜》本身就是一个守灵仪式,是对塔拉守灵仪式的重写。

面对19世纪末20世纪初爱尔兰民族的苦难,乔伊斯既从现实层面对爱尔兰的各个政治力量进行了反思,也从隐喻层面把当下的矛盾放入人类的信仰之中来理解。乔伊斯通过爱尔兰内战指出了单纯从政治角度解决分歧的局限性,因此在《芬尼根的守灵夜》中,他借助重写爱尔兰再生神话的仪式,召唤爱尔兰民族的复活。乔伊斯在《芬尼根的守灵夜》中完整呈现了一次古老的守灵仪式,与书中的守灵相连的,不是死亡而是复活,而且是建立在永生的基础之上的复活。塔拉的守灵仪式虽然是爱尔兰共主的复活,但在古代爱尔兰的信仰中,这也是整个群体的复活,因为“在《芬尼根的守灵夜》中,就如在塔拉仪式中,每个人的生命和行为都被认为是伟大的芬的生命和行为的反映”。