金寄水其人其事

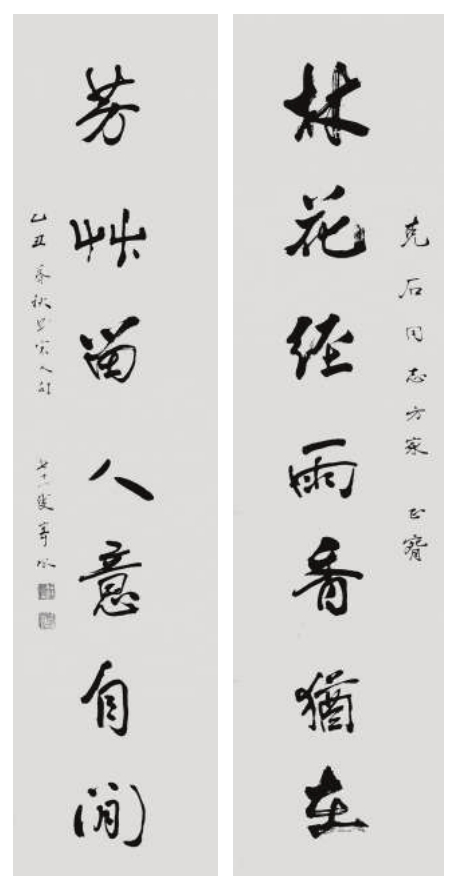

金寄水先生书赠作者的对联

我认识金寄水先生是由张恨水先生的公子张伍先生介绍的。金寄水先生颇为崇拜张恨水,所以爱屋及乌,对张伍先生引见的晚辈,也颇为客气。

我记得是1985年秋,某日张伍先生来电话,让我先去他家,然后一同去拜访金寄水先生。访长者加上想求金寄老的书法,我上午即到张宅。张先生说不急,稍晚去吃怹包的饺子,金寄老做的饺子极好吃。到了饭点儿,我们遂骑自行车奔向海淀马神庙金寓。

到金寄水先生家,寒暄一番,我随张伍先生称怹“金寄老”。直接引到餐桌,说:饺子酒,边吃边聊。初见金寄老,我有些拘谨,金、张二人谈的是张恨水,看得出金寄老对张恨水深怀景仰之情。

我品尝了饺子,味道确实极鲜美,余香满口,令人口欲大动。

满人爱吃饺子,称饺子为“煮饽饽”,金老出身天潢贵胄,是多尔衮直系睿亲王后裔十三世孙。他父亲是已故睿亲王长子,曾于1915年被溥仪小朝廷册封睿亲王。那时虽说清廷已退位,但也不能随便册封,须经北洋政府内务部批准。

“煮饽饽”不仅是普通旗人爱吃,王府也不例外。金寄老生前出版的《王府生活实录》一书对此有记载:睿王府家“煮饽饽的馅子是多种多样的。首先要说的是素馅的,其馅以胡萝卜、大白菜为主,配以香菇、冬笋、芝麻、面筋、油条,以及其他素食,用香油搅拌,名之曰:‘全素煮饽饽’。荤馅饺子也不下五六种之多。有白肉干菠菜的;猪肉韭黄的;鸡肉冬笋的;羊肉白菜的;猪肉韭菜的……这许多样的饺子,有的出于饭房,有的由里边亲自制作。里边包的饺子不完全出于内厨房,而是上下主仆一齐动手,以示‘井臼同操’。这不只过年,平日吃饺子也是如此。尤其正月初一,王府上下人丁均要吃饺子。初一的午饭,除荤素饺子之外,例有各种冷盘年菜……”还有诸如四素、四荤之类,一直到初五,“餐餐如此”。饺子馅鲜美与否,全在馅的调制,想来金寄老的饺子馅来自家传。当然,拌馅必有一些程序,光靠食材也不行。

据说金寄老的书法一向不轻易送人,那次我却如愿以偿。金寄老写的是他自己所作五言诗:

五夜扪心问,行藏只自知。

此心如皎日,天地定无私。

行书飘逸典雅,令人赏心悦目。同时还赠我他写的一副对联“林花经雨香犹在,芳草留人意自闲”,落款是“乙丑暮秋写宋人句七十一叟寄水”。

金寄老是个正直的人,虽为清朝宗室,却极有民族气节。1925年因家道中落,父辈将王府抵债出售,金寄老从锦衣玉食立为困顿。

1937年七七事变后,北平陷落,金寄老不得已蜗居北平,生活亦为之清苦拮据。遂有客为之说项,欲为其谋一伪职,但被他凛然相拒,“金某岂能为五斗米向非我族类的倭寇折腰!”

1939年,伪“满洲国宗人府驻京办事处”劝寄水先生前去伪“帝京”——长春“排班”,以承袭“睿亲王”的世传爵位,寄水先生大义鹰扬,拒而设誓曰:“纵然饿身长街,亦不能向石敬瑭辈称臣。”那时溥仪重登“九五”为日寇傀儡之后,不少遗老遗少尤其前清宗室觉罗趋之若鹜,而金寄老则不为利禄所动,令时人钦敬。

新中国成立后,寄水先生参加社会工作,从事文艺编辑和戏曲研究。1949年10月,在太庙(今北京市劳动人民文化宫)的松林之中,成立了新中国第一个民间文艺团体——北京市大众文艺创作研究会。老舍、赵树理为领导人,金寄老为理事,并创办会刊《说说唱唱》(即今《北京文学》的前身)。他与老舍、赵树理过从甚密,时与樽酒论文,引为莫逆。

1985年,他从崇文门外豆腐巷马连良旧宅的一间斗室中,乔迁至海淀马神庙的文联宿舍新楼。他重拾旧笔,常在报刊发表文章,在《中国画报》海外版撰写《王府生活回忆》,连载一年,引起读者瞩目。他也依然每每小酌自得其乐,生活安详而愉快。迁入新居后,凭栏闲眺,曾吟一绝:“凤城西北有高楼,薄醉凭阑易感秋。毕竟晚晴无限好,闲云虽懒不知愁。”自谓“诗虽不佳,倒是真情实语”。

金寄老博学多才,谙熟王府及旧都三教九流掌故轶闻,擅书法工诗词;诗风近清代大诗家黄仲则、张船山韵致,词则颇含李后主、大小晏之旨,所作每每超逸自然,灵性为先,识者谓其尤近纳兰容若风韵。他曾有一首追怀旧府的《菩萨蛮》小令,不妨窥其中韵致:“凉谐虫语声幽咽,空庭冷落三更月。风细叶萧萧,台荒草没腰。湿萤飞不起,明灭蓬蒿里。如唱鲍家诗,吟魂断此时。”

金寄老诗作曾辑为《如是观阁诗词吟草》,一直尚未行于世。

他还是小说家,上世纪三四十年代曾有《惆怅西风》《梦里朱门》等章回小说在报上连载。还出版过小品文集《秋斋碎墨》。四十年代曾在《商业日报》当过副刊编辑。五十年代之后,出版红楼梦外编小说《司棋》。他还写过戏曲剧本《同心结》并且公演。他考证之学的成果是校点《本草纲目》,受国内外行家推崇。

他生前与别人合作著《王府生活实录》,可惜他于1987年逝世,没有看到此书的出版。该书详细记述了清代王府的典章制度、风俗饮食等,具有很高的史料价值。我曾读过《清代饮食研究》一书,其中王府饮食只述有清代孔子后裔衍圣公府的饮食,这是不够完整的。须知衍圣公府与睿王府的饮食品类是完全不一样的。

他对京剧也很有研究,在1980年参加过编写《京剧剧目辞典》,据说他也是票友,但可惜我没有听过他唱戏。

金寄老非高阳酒徒,然雅爱小酌,吟诗论文抵谈掌故与故人朋辈,常引为快事。他邀我小酌,与他谈天之间,获益匪浅。

他性情淡泊,淡于名利,操节自守,闻于同辈。如果从外观上看,很难想象这个衣衫简朴的老人就是当年生于钟鸣鼎食之家,肥马轻裘、出府有八对宫灯引路的“黄带子”。若干名人写过他在落拓时的窘状,吴晓铃先生去过他崇文门外豆腐巷一间逼仄的小西屋,感叹:“不改箪食壶浆之乐。”邓友梅老曾写文章大发感慨:“都混到一天两顿窝头一碗粥了,咸菜还要切得头发那么细,凉窝头得切成片要用油烙着吃。”金寄老的斋名“野石斋”,真是斋名如其人。我常想,如果真有人写部《金寄水传》,那将会非常引人入胜。

金寄老是1915年生人,1987年逝世。金寄老逝世时,天降大雪,心有戚戚,曾以诗悼之。我至今保存金寄水先生送的名片,那不是印刷的,而是他用娟雅的行楷小字书写的,每看到这张已发黄的名片,我就会想起那位和蔼、文雅的老人。

介绍我认识金寄老的张伍先生也于前几年逝世了,看到其去世消息的那天,我正与冯志孝先生小聚,冯、张二位同是中国戏校八年同班同学,均学唱老生。