海派滑稽戏的漫画情缘

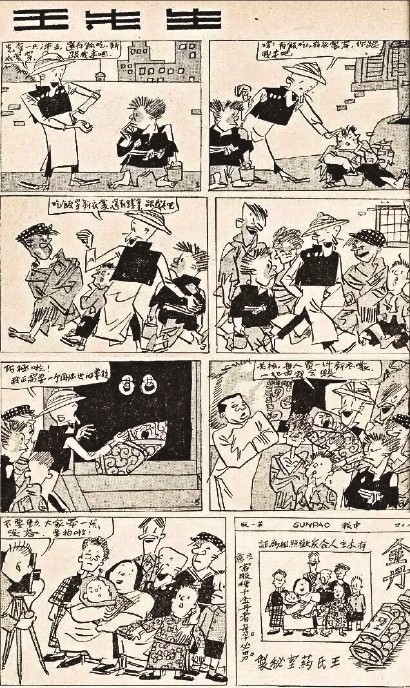

叶浅予《王先生》漫画内页 图片来源:公众号“中央美术学院中国画学院”

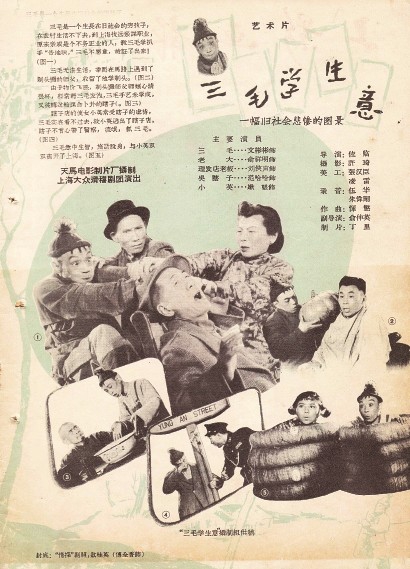

《三毛学生意》海报

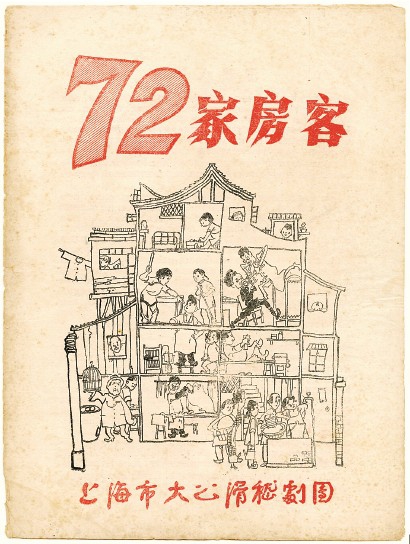

《七十二家房客》戏单 资料图片

滑稽戏与漫画,是亲密伙伴,更是神仙眷侣。且不说滑稽戏桥段本身就具备漫画式夸张谐谑,一些滑稽戏剧目就是从连环漫画作品里信手拈来的,叶浅予的“王先生”、张乐平的“三毛”等即是。

王先生的“画圈”与“破圈”

读了画史才晓得,众口传诵的“王先生和小陈”,原来是由叶浅予创作的《小陈留京外史》《王先生别传》两部漫画作品合璧构成的。

两个地位卑微的小职员,无权无势,虚荣心强,一心想出人头地,时常耍些小聪明,搞些小动作,结果处处碰壁,弄巧成拙。叶浅予通过6000余幅画稿的鸿篇巨制,生动描摹了底层市民的生存状况以及那个年代的社会痼疾,风靡一时,跃居百年前的漫画“网红”。

1934年,具有明星潜质的“王先生”形象,被上海天一影片公司老板邵醉翁慧眼识得,改编拍摄了滑稽电影《王先生》,一夜蹿红。此后,影坛连珠炮似的涌现了11部系列影片,诸如《王先生的秘密》《王先生过年》《王先生吃饭难》《王先生奇侠传》《王先生夜探殡仪馆》等,后期的影片基本脱离了漫画,但沿用原作的人物关系,插科打诨,荒诞不经,越编越离谱。

从老戏单资料考据,较早被搬上滑稽戏舞台的“王先生”剧目,当推上世纪40年代初期的“滑稽绝顶时代喜剧”《王先生游上方山》,当红笑星陆希希、曹开元、唐笑飞、程笑亭、管无灵、俞祥明联袂主演。

新中国成立以后,“王先生”依然深受欢迎,陆续被改编成多部滑稽戏。上海大同通俗话剧团演绎的《王先生淘金记》,讲述自诩“万宝全书”的王先生,举家从农村来到号称遍地黄金的上海滩,尝试好几个行当做生意,怎奈时运不济,投资失利,本钱亏光,发财梦破灭,让他一声叹息:“这里果然是人吃人的世界,不天翻地覆简直无天理。”

另一部常演不衰的滑稽戏《王先生到上海》,1954年由玫瑰滑稽剧团献演。该剧描写王先生携妻女来沪谋生,靠卖画糊口,女儿为城市繁华所惑,被阔少欺骗霸占,王先生与之抗争,反遭伪警察施虐。后在小陈等人的帮助下,设计救出女儿,深感旧上海非穷人求生之地,乃离沪返乡。剧终的旁白,表达了对现实生活的希冀:“黑暗的社会里,这一群小人物,哪里是他们的出路呢?唯一期待光明的救星到来。”

1962年,该戏的幕表作者陆啸桐将其重新整理为剧本(早年的滑稽戏无剧本,依照幕表设计演出,台词唱腔全靠演员即兴发挥),由“玫瑰”“百花”两大剧团改组而成的海燕滑稽剧团演出,杨柳邨饰演王先生,张醉地饰演小陈。昔时媒体评论说,从现场舞台效果观之,小陈的戏份比王先生更出彩。

漫画家的“爆响”与“不响”

1935年夏天,在上海《晨报》连载《王先生》的叶浅予突患急病,无奈搁笔。遂请张乐平以若干幅漫画补缺救急,由此另一个遐迩闻名的漫画形象“三毛”横空出世,一炮打响。

大众滑稽剧团创作排演的《三毛学生意》,主要人物借意于张乐平笔下的流浪儿三毛,由传统独脚戏《剃头店》《瞎子店》等串连而成,前后情节的“割裂感”比较明显。这出戏的最初版本,把三毛塑造成苏北农村来到上海的呆笨小丑,处处受人戏弄,愚昧可笑,出尽洋相。后经几度修改打磨,将讽刺锋芒指向旧社会的黑暗势力,挖苦嘲弄的对象为作恶多端的地痞流氓和剥削阶层,思想性与艺术性有所提升。

1957年8月,《三毛学生意》赴京公演,周恩来总理莅临观剧,终场时与全体演员合影,祝贺剧组“演出了一台好戏”,并对氛围感满满的舞台设计赞不绝口。当编剧范哈哈请总理提意见时,总理表示,滑稽戏的噱头“要防止低级、庸俗、丑化、流气”。

《三毛学生意》的品位能够更上层楼,两位黄姓大导演的“加持”功不可没。一位是黄祖模,曾担任电影《万家灯火》《乌鸦与麻雀》的场记,尤擅人物性格刻画与细节营造,被大众滑稽剧团聘请为舞台剧导演;另一位是戏剧大师黄佐临,他把《三毛学生意》搬上了大银幕,运用镜头语言表现滑稽演员的夸张形体和独特的招笑技巧,使滑稽戏这一江南小众剧种红遍大江南北。

随电影走红的还有三毛的扮演者文彬彬。他在舞台上饰演的一系列小人物,性格稚气而善良,语言市井而幽默,动作灵巧而奇异,自成一派。为演活三毛,文彬彬记下了表演心得:“我暂时放弃了对剧本的纠缠,每天一清早我就跑出去,找寻一些生活对象,比如小皮匠、剃头摊、擦皮鞋、拾荒的小朋友,观察他们。拾荒的小朋友最合乎我的要求,他们的性格很天真、直爽,一同在捡废品的时候,你的就是你的,如果有外来侵袭,他们群起而攻之。有一天我找到一个大一点的孩子,同他谈谈,他说了很多旧社会被欺负的事情,学生意时总是挨打受骂,实在忍受不了,捉弄师父一下,就走掉算了……”

生活中的文彬彬,因患牙周炎而装了满口假牙。一次登台,三毛跪在当铺门口“告地状”,未承想突然一个“喷口”,半托假牙掉出,落到扮演流氓的俞祥明脚下。紧要关头,俞祥明急中生智,俯身佯装系鞋带,暗地拾起假牙,即兴加词:“小赤佬,屋里厢教了侬半天,告地状也告不像,让我弄只耳光拨侬吃吃。”转身一个抽耳光的假动作,顺势将假牙塞到文彬彬手里。文彬彬心领神会,捂脸哭喊:“喔唷哇!这只大头耳光结棍的,把我牙齿也打下来了!”说完随手将假牙归位。两位经验丰富的滑稽艺人处变不惊,避免了一触即发的舞台事故,观众浑然不知内情,反而笑得更欢了。

三六九的“出典”与“经典”

画家戴敦邦笔下的红楼和水浒人物有口皆碑,没想到他还曾为滑稽戏《七十二家房客》画过漫画风格的戏单。

60多年前,《七十二家房客》即将上演,新民晚报美术组组长乐小英将戴敦邦引荐给大公滑稽剧团,他随即借鉴张乐平的风格,绘就这幅妙趣横生、回味隽永的戏单封面。戴老表示:“石库门透视造型就是从《三毛流浪记》里‘抄’来的。”

早先,很多滑稽大戏都是从独脚戏段子扩展而来,如《火烧豆腐店》《瞎子借雨伞》《日本宪兵队》等。1937年淞沪会战后,难民竞相涌入租界,房屋奇货可居,不少“二房东”趁机将石库门天井、晒台、阁楼、灶披间等高价租给房客,于是乎狭窄空间里矛盾迭出,混乱不堪。滑稽艺人江笑笑的《闸北逃难》,刘春山的《二房东》,陆希希、陆奇奇的《上海景》,纷纷触及这一社会现实,初步勾勒出“二房东”的蛮横形象。之后,朱翔飞首度编演了独脚戏《七十二家房客》。

1958年末,上海戏剧会演紧锣密鼓筹备之中。一次“孵混堂”(即泡澡堂),杨华生、笑嘻嘻、张樵侬、沈一乐四位老搭档“坦诚相见”闲聊天,居然“孵”出了滑稽大戏《七十二家房客》的初始轮廓:上海解放前夕,一幢石库门里居住着三教九流各式人等,“房间小得像白鸽笼,房客都像进牢笼”,他们众志成城,奋起反抗“二房东”、流氓炳根及伪警察三六九的欺压,恶势力终遭报应。

群星荟萃,各有特色。剧中两个角色相当出彩,令人印象至深。

一是杨华生扮演的伪警察三六九,常以调查户口为名“敲竹杠”。舞台上的他腰板一挺,脖子一扬,脑袋一抖,眼睛一瞪,嘴里迸出一句“他奶奶的,我一看就看出来你不是个好人”,瞬时引发哄堂大笑,堪称经典。杨华生解释,“三六九”源自著名游乐场所“大世界”,“大”字三画,“世”字六画,“界”字九画,故称三六九。不过当时公安局局长不乐意了,说369警号没人敢佩戴了。

二是绿杨塑造的“二房东”。且看向房客催讨房租一幕戏,她一边抖着腿一边扳着手指算账:“三个月的欠租三斗米,一斗米要十四万,三斗、三斗,抖一抖十四万,抖三抖么……”举手投足间,将“二房东”贪得无厌、愚不可及的嘴脸刻画得惟妙惟肖,也反映了上海解放前通货膨胀时期民不聊生的社会百态。

一如《茶馆》于话剧界的地位,《七十二家房客》堪称滑稽戏中的经典之作。