以文学微光映照女性记忆 ——中拉作家共话女性书写

2025年10月31日下午,上海巴金图书馆内暖意融融,桂香浮动,由中国作协外联部、上海市作家协会、巴金图书馆和上外-西班牙皇家学院联合研究中心共同主办的“女性书写,阿根廷或全世界”文学对谈活动在此举行。阿根廷文学院院士、作家安赫拉·普拉德利(Angela Maria Pradelli)、上海外国语大学教授、博士生导师于漫,以及作家、译者、跳岛FM主播于是齐聚现场,围绕拉美文学的精神谱系、女性书写与集体记忆等议题,展开了一场跨越语言与文化的思想交流。

活动海报

在历史暗处,点亮女性的记忆

本次对谈聚焦于安赫拉·普拉德利的小说《世界的暴烈呼吸》。该书以1976年至1983年阿根廷政治独裁时期的“五月广场祖母”事件为背景,将沉重的历史创伤浓缩于一个六岁女孩的视角——她被迫与家人分离、被剥夺真实身份,在暴力与压抑的时代洪流中艰难生存。安赫拉分享了她创作这部作品的初衷:“我想站在孩子的身体里,感受她的痛苦,还原她的体验,即使她尚不具备足够的语言能力来讲述这样一个惊心动魄、灰暗沉重的故事。”她强调,文学不仅是叙事的艺术,更是面对历史真相、重建个体声音的途径。“当女性开始写作,我们有责任探索一种不同于男性的声音”。

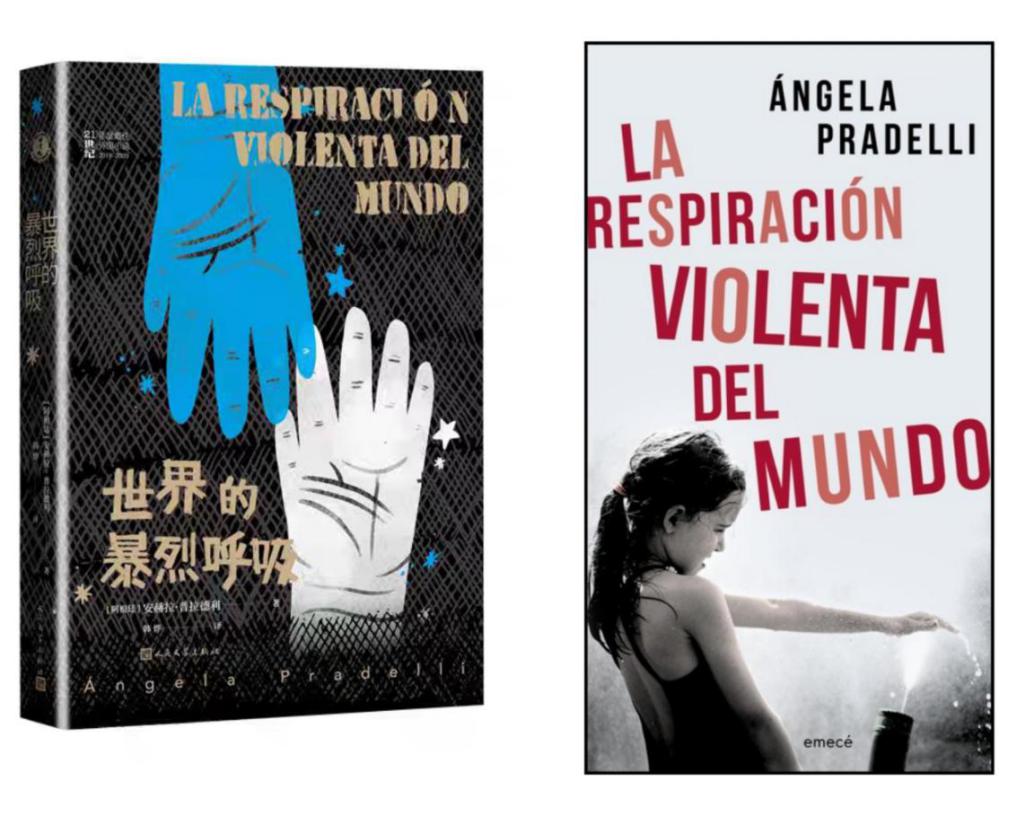

《世界的暴烈呼吸》中西语版

于漫从文学批评的专业角度,深入剖析了这部作品的独特价值。她指出,不同于同类历史题材作品中常见的宏大政治叙事,安赫拉以细腻的日常细节为切入点,用孩童眼中的世界映射时代的创伤。这种叙事方式,恰恰展现出女性书写在表达脆弱与坚韧、痛苦与希望时的独特力量,让读者能更直观地触摸到历史背后鲜活的生命温度。

在魔幻之外,是她们真实的日常

在对谈中,嘉宾们进一步探讨了拉美女性写作的流变与特质。从伊莎贝尔·阿连德到萨曼塔·施维伯林,从魔幻现实主义到日常碎片中的细微洞察,女性作家不断拓展叙事的边界,以厨房、花园、街道等“微小场域”折射出社会动荡、身份认同、历史创伤和生存困境等深刻命题。

安赫拉谈到,如今已少有女性作家囿于魔幻现实主义的框架,但她们的笔触延伸至现实中那些非常破败、灰暗的空间,这本身即是魔幻现实主义在当下女性写作中的一种表现。

于是则认为,女性书写并非局限于“女性题材”,而是以独特的感知方式重构我们对历史与现实的理解。她以《世界的暴烈呼吸》中“杀蜗牛”的细节为例,阐释女性如何在平凡场景中表达内心的风暴和无处宣泄的力量。于漫对此深表赞同,她指出拉丁美洲的女性创作,大致可以理解为“在魔幻之外,继续自己日常的碎片。”

图为嘉宾对谈交流

当阿根廷的声音,在上海被听见

活动现场还设置了精彩的朗读环节,安赫拉・普拉德利诵读《世界的暴烈呼吸》原著片段,学生听众代表则朗读中文译文。两种语言交织,让来自阿根廷的故事,在遥远的中国生出了新的生命力。安赫拉动情地说:“这是我第一次听到有人用中文朗读我的作品,是一个非常美好的经历。我的故事发生在阿根廷,却能在遥远的中国被阅读、被讨论,这本身就是文学的奇迹。”

图为学生代表朗读安赫拉作品选段

图为现场观众与嘉宾互动交流

安赫拉·普拉德利曾于2016年参与上海作协国际写作计划,并在驻留期间创作了多篇与中国相关的诗歌与散文。她回忆道:“在鲁迅公园,我与一位中国读者聊起李白。那一刻,我们虽来自截然不同的文化背景,文学却让我们如此接近。”她表示,尽管阿根廷与中国远隔重洋,但文学让两国读者得以共享情感,共鸣思考。

于漫从文学史的角度,为现场观众解读了阿根廷文学的独特魅力。她认为,阿根廷文学虽深受欧洲影响,却在其本土叙事中绽放出独特的光彩。像《马丁·菲耶罗》这样的作品,正因为根植于民族的土壤,才成为我们理解阿根廷精神世界的文学路标。

从事文学翻译的于是呼吁,中国读者不仅应继续阅读那些经典作家,也应将目光投向新一代拉美作家,看他们如何以多元的笔触,描摹并回应我们共同面对的当代社会。她同时强调,翻译不应该只是“引进来”,更要“走出去”—把中国的好作品翻译成西班牙语,让拉美读者也能了解中国文学,这样才能让中拉文学交流真正双向流动。

本次对谈是中国作协“感知中国——拉美作家在中国文学现场”项目的系列活动之一。该项目通过邀请拉美作家走进中国,与中国作家、学者、译者展开对话,深化其对中国文学整体风貌的理解,推动中拉文学界在创作、翻译与出版层面的深度合作。接下来,中国作协将继续通过此类项目,邀请更多拉美作家走进中国文学现场,感受中国文学的多元与丰富,助力中拉文学在交流中互鉴,在对话中共鸣。

相关阅读: