匈牙利语翻译家余泽民讲述—— 拉斯洛的中国情缘与文学母题

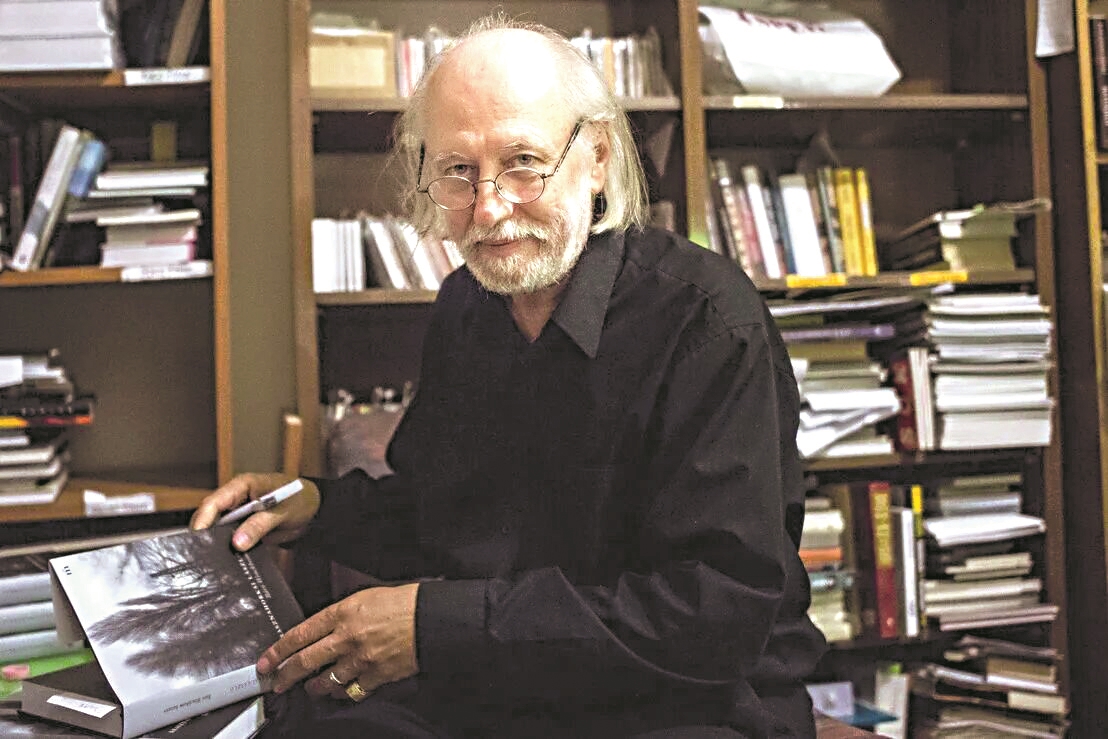

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛

10月23日,“深渊的回响——克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛作品翻译与阐释”专题讲座在北京外国语大学欧洲语言文化学院举办。主讲人余泽民是新晋诺贝尔文学奖得主、匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的重要中文译者之一,他将拉斯洛的《撒旦探戈》《反抗的忧郁》《仁慈的关系》《温克海姆男爵返乡》等小说作品译介到中文世界。除了文学翻译,余泽民与拉斯洛长达三十多年的友情与交往,也为读者了解拉斯洛提供了一种“个人叙事”的新视角,在这个科技时代,他讲述出一段人与人之间美丽的、文学的终身关系。

“从今天开始我们用筷子”

可以说,这段动人的友情故事始于拉斯洛对中国唐代诗人李白的迷恋。20世纪90年代初,想要去外面看看世界的余泽民来到了匈牙利,当时的他不懂匈牙利语,只能靠简单的英语与他人沟通。没有工作,没有身份,语言也不通的余泽民借住在好友海尔奈·亚诺什的家中。1993年,在一次朋友聚会上,余泽民与拉斯洛相识,拉斯洛已是颇有名气的作家,且刚刚出版了一部游记,记录他1991年的中国之行。相遇当天,拉斯洛的目光停留在余泽民身上,问他各种各样与中国文化相关的问题,两个人用英语聊了很久。拉斯洛说自己非常喜欢李白,他认为李白的诗歌是超越时代的,具有非常浓厚的现代性。拉斯洛取出匈牙利语译本的李白诗集,请余泽民为他用中文朗读。相识当天,拉斯洛就邀请余泽民到自己家住一周。

“从今天开始我们用筷子!”拉斯洛回到家中,兴奋地对他的妻子“宣告”。当时的余泽民从未想过自己有朝一日会成为一名匈牙利语翻译家,他和拉斯洛的友情一度与文学无关,更多是日常生活中的交往。直到1998年,两人一起结伴重游中国,策划了一条旅行路线:寻访李白的足迹。据余泽民介绍,他们两人从北京出发,到访了泰安、曲阜、洛阳、西安、成都、重庆等地,然后他们穿过三峡,抵达武汉。他们为这段旅程准备了一台迷你录音器,记录旅行中的感受,旅程中整整录了14盘磁带。

在这期间,余泽民一直在自学匈牙利语。第一次尝试文学翻译,他翻译了拉斯洛的小说《茹兹的陷阱》。翻译完成后,他为这些文字感到惊奇,“这不是我的语言,我写不出这样的语言,甚至不是常见的中文的语言”,拉斯洛喜欢使用长句,艰涩、精密、缠绕的语言风格让余泽民感到陌生和惊叹,也让他爱上了这样的叙事风格。从最初的翻译实践开始,余泽民宿命般地开启了他的文学翻译生涯,从翻译成果可以看出他非常勤奋,他翻译了马洛伊·山多尔、凯尔泰斯·伊姆莱、道洛什·久尔吉、马利亚什·贝拉、萨博·玛格达、艾斯特哈兹·彼得、巴尔提斯·阿蒂拉、图尔茨·伊什特万、苏契·盖左等匈牙利作家的作品,截至目前,他翻译成中文的作家里,有两位获得了诺贝尔文学奖,分别是凯尔泰斯·伊姆莱和克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛。

拉斯洛的文学母题与坚持

讲座中,余泽民解读了拉斯洛《撒旦探戈》《反抗的忧郁》《仁慈的关系》《温克海姆男爵返乡》等作品,他认为能在世界范围内取得成功的作家都有一个自己的文学母题,并且能持之以恒地书写这个母题。余泽民在解读中说,“无法走出的人类困境”是拉斯洛的文学母题,拉斯洛所有的作品都是在写人类从困境到困境的过程,然后周而复始,人们在这个过程中总是在期待某个拯救者的到来。他谈到,拉斯洛作品的内涵并非是许多人理解的绝望或黑暗,而是对人类文明进程的深刻洞察,是对世人的警醒。

他分析了拉斯洛小说的结构、语言以及拉斯洛如何用音乐诠释自己的文学表达,展示了拉斯洛的故乡丢勒小城的影像资料,这个小城连同小城里的水塔、小酒馆曾在拉斯洛的作品中多次出现。

余泽民分享了翻译拉斯洛超长句的感受。他说,拉斯洛的长句结构有两种,一种是俄罗斯套娃式的,非常复杂难译,还有一种是火车式的,可以拖着几十节车厢,翻译起来并不很难,但要掌握好作家叙述的语调、节奏,甚至音色和情态。

说到拉斯洛的长句,就不得不提及匈牙利导演贝拉·塔尔的长镜头。许多人开始阅读拉斯洛的作品,是在看过贝拉·塔尔的电影《撒旦探戈》(1992)之后。这部电影由拉斯洛的同名小说改编而成,长达七小时,是电影史上谈论影像风格不可缺席的一部作品。长镜头,作为一种具有时间性的叙事语言,成为导演贝拉·塔尔的重要风格。这样的长镜头也得益于拉斯洛的超长句,这样的句子给了导演演绎时空的极大可能性。这样的语言在余泽民看来是原创性的语言,是有别于公用语言的“一手语言”。

“是他为这本书找到的中文词汇”

文学翻译与其他翻译的一个重要区别就在于文本是有情感的,而语言作为这种情感的容器,翻译家要去寻找那些最准确的词汇以贴近作家的原意,这种转译不仅是词语的对等,也是经由词语完成的文学性的对等。这也是那些杰出的翻译家深受爱戴的原因,他们像诗人一样不断寻找词语,以期在不同的文化语境里搭建起有效的艺术空间,让人物登场。

余泽民在讲座中展示了2017年拉斯洛接受中国媒体采访时说的一段话:

关于翻译,请允许我表达与我的所有译者内心的共鸣,现在首先是与余泽民的共鸣,我相信他的翻译。我这话的意思是说,我相信他出色地完成了他的工作。我从许多人那里听到了格外赞美的话语,说中文的《撒旦探戈》是多么的好。我必须在这里说一句实话。这部《撒旦探戈》,你们在中国读到的这本书是他的作品,不是我的。中文《撒旦探戈》里的每一个词都是他写的。是他为这本书找到的中文词汇,这些词都是他选择的,是他为这本书找到的语句结构,是他为这本书找到的新的风格!如果你们喜欢这本书,无论谁将喜欢这本书,我请你们转向余泽民,向他祝贺。

拉斯洛的这段话完美展现了作家与译者的关系,相互信任、共同为一部作品付出卓越的努力。就这个话题,余泽民过去在接受记者采访时也曾表示:

在我看来,大家普遍理解的“直译”和“意译”这两种极端都不可取,好的译文,既要能准确转述内容和含义,还要尽量准确地传达作品母语的质感,包括语气、节奏、致密度和难度。像翻译凯尔泰斯这样作家的作品,适当的直译更能传达力量,并诱导读者用心琢磨,更趋近本意。直译没有问题,有问题的是硬译,新手们最容易犯硬译的毛病,生拼硬凑,磕巴生愣;老手们则容易犯意译的毛病,恨不得用中文流畅地重写一遍。后者自然比前者要好,至少能让读者看下去。但作为译者,重要的是掌握好直译与意译结合的火候。翻译经验积累到一定程度,就要将自己视为会中文的作者。

在讲座结束后的观众互动环节,余泽民与现场师生就拉斯洛的作品展开讨论。讲座由北京外国语大学欧洲语言文化学院院长柯静主持。