那深挚而久远的忆念——散文《短巷情长》续篇

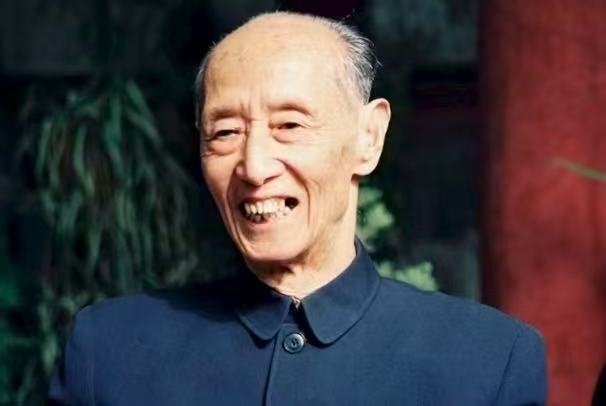

1993年,臧克家在北京赵堂子胡同15号旧居院中(王坚 摄)

一九九五年二月十九日,臧克家与赵堂子胡同老街坊在家门口合影

清晨,我静静地伫立在亲爱的父亲臧克家的遗像前。今天是10月8日,是他诞辰120周年纪念日。此刻,往事历历在目,牵动多少回忆和思念。尽管父亲辞世已经21年,但是,在99岁的人生中,他身上那些刻入骨髓终生不变的精神和特质,尤其是他发自内心的对于劳苦大众和人民群众的深挚热爱和无私付出,至今仍然震撼着我的心,仍然给人们带来无尽的温暖和思念。

在父亲2004年2月5日离世后一个月,我曾含泪写过一篇散文《短巷情长》,以我在父亲身边生活数十年的切身感受,真实动情地记述了他与赵堂子胡同老街坊们的深厚情谊和密切交往。我家是1962年搬进北京东城这条胡同的15号居住的,一住就是40年。在这段难忘的岁月中,特别是1972年父亲从干校回来后,有多少感人的故事在这条短巷里发生。即使是他逝世后的这些年,又有多少深深的忆念在人们心头,历久不衰。尤其是因赵堂子胡同而结缘的这些朋友们,至今依然用他们的情感和行动,续写着这份感人至深的人间真情。

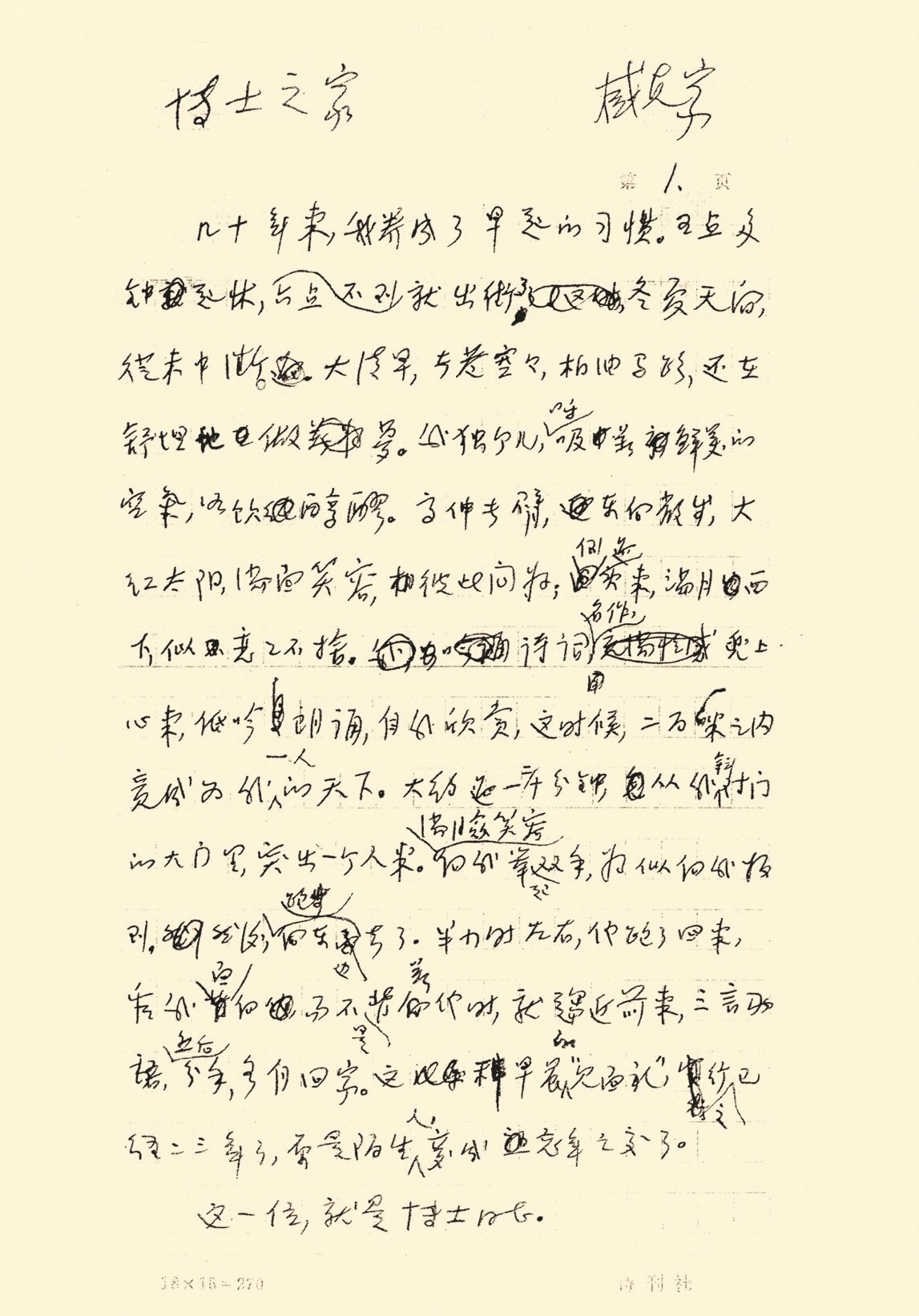

记得最早看到有人在文章里,把父亲和赵堂子胡同那样美好地连接在一起,是在老人刚刚去世不久的2004年4月。作者是住在这条胡同14号中国社科院宿舍的学者、散文家王兆胜先生。在散文《我眼中的臧克家》里,他用那样优美的、诗一般的语言写道:“臧先生有散步的习惯,当天色微明,小巷静寂;当夕阳晚照,巷挤人喧,我总看到他散步的身影。沿着巷边,迈着细步,踏着音律,有时赏天,有时看地,有时目向远方,也有时向熟人挥手致意……有一天,胡同里人流退去,黄昏落日,晚风徐徐,我走近臧先生向他问好。他立即与我紧紧握手,并与我寒暄起来……他那笑容可掬的脸如孩童般天真诚挚,如春花样光辉灿烂,这与美好的阳光融合在一起。听说我们是山东老乡,臧先生更是高兴,他向我问起家乡的信息,也问起我的工作情况,仿佛我们是旧友重逢……臧先生是可敬可亲的,他把所有人当作朋友,老人、青年和孩子都是如此……如果说,冰心如水样的清明,曹禺如酒样的醇厚,那么,臧克家就如火一样的热烈,他往往以诗人滚烫的热情把你感染和照亮。”文章中,兆胜先生提到了我父亲写于1988年4月16日并发表在《光明日报》的散文《博士之家》。父亲的这篇文章,读者反响强烈,他从同住在赵堂子胡同14号的一位博士居住条件的困窘,从院内年轻学者们生活的困难引申开去,饱含忧虑与期待地为解决中青年知识分子的后顾之忧而大声疾呼。字里行间那深深的忧思和不平,引人共鸣,感人至深。兆胜先生感叹:“这位可敬的老人一直关心着国家民族的命运,一直热爱着他的人民,一直用那支苍劲的笔写他的心声,这是多么难能可贵!……他们是中国良知的所在。”据我所知,在同一时期,父亲还以从事初等教育的老街坊为例,殷切呼吁我们的国家切切实实地为教师解决实际工作中的问题,多为人民办好事……父亲和赵堂子胡同的这些往事,承载了多少分量和内容!在这篇散文的结尾,兆胜先生带着对刚刚逝去的老人的怀念,怅然写道:“不知从何时起,在我们生活的这条胡同里,已不见老人的身影。从此,我感到小巷孤独和寂寞了很多……”他的这段话,说出了多少人的心声:没有了这位老人的胡同,缺少了一道多么令人留恋的温馨而美好的风景。

1980年,臧克家与李培禹在住所院中合影

1979年春,臧克家接待来访的朋友

在父亲逝去的第十三个春秋,平时就没断了联系的赵堂子胡同老街坊们情深意重,在拆迁16年后的2017年春节,搬到南北东西的人们相约着欢聚一堂。你看,他们精心地把团聚的餐厅装扮一新,贴好了对联,挂上了红灯笼,拉起了“胡同没了情还在”的横幅……而最隆重的仪式,是将大家事先就精心准备好的、装有我父亲大照片的镜框,轻轻地摆放在一张大桌子上,一束洁白淡雅的鲜花在照片前怒放。照片上的父亲,满面笑容地望着这群他看着长大、如今已经两鬓斑白的孩子们,大家在老人的遗像前肃立鞠躬。多少人得到过他的帮助、培养和关心,那些难忘的往事就在眼前。记得在父亲的追悼会上,老街坊们送的花篮,特意摆放在显眼的地方,缎带上“赵堂子胡同老街坊敬献”几个大字,牵出了多少故事,吸引了多少目光!十多年过去,我的父亲一直在他们心中并未远行。久别重逢欢快热烈的交谈里,一位头发花白的大学老师引人注目。谁都知道,他从小生活在一个贫困家庭。在50多年前那段特殊的岁月,为了接济家里,13岁的他每天一大早就挥动着比自己还高的大扫帚,在大街上胡同里扫马路,风里雨里雪里水里,整整3年,从不偷懒。现在,他动情地讲述起一件令他终生难忘的往事:那是些严冬的清晨,正当他吃力地清扫地面的时候,已入古稀之年的父亲,慢慢地走到了他的身边,从为全家刚刚买好的早点里,拿出了一个热热的芝麻烧饼,送到了他的手中。老人叮嘱要趁热赶紧吃完,看着他吃到嘴里,才放心地转身离去。父亲和男孩约定这是他们两人之间的秘密,严冬清晨的早点,给逆境中的孩子带去多少温暖和力量。聚会上,这位昔日的男孩眼含热泪,问我妹妹知不知道这件事,妹妹红着眼眶轻轻地摇了摇头。老街坊们的目光不由得一齐向父亲的照片望去,老人笑着,眼里溢满慈爱的光芒……

2024年11月8日,我在《中华读书报》上,读到《臧老看过的刊物,还保存着吗?》这篇散文,它饱含着诚挚的情感和满满的回忆,真是写活了我的父亲。文章立刻引起了我的共鸣,20年后真情不变的文字,深深地触动了我的心。作者杨牧之先生并不居住在赵堂子胡同,40多年前,他在担任《文史知识》首任主编时,每天上下班,都要骑自行车穿过这条短巷,路过我家门前。于是,以这条胡同为缘起,开始了他与我父亲数十年的交往和友情。牧之先生至今清晰地记得,父亲是这样一位可亲可近的老人:他可以在早晨散步相遇的时候,手扶着车把亲热地谈上半天,以至于偶尔可能无意中耽误了上班的时间;他可以在仔细阅读《文史知识》后,真诚地夸奖、赞叹并送上热情的贺辞贺诗,或是中肯地指出个别不足和提出建设性意见;他可以自称是杂志的“第一号朋友”,并且在耄耋之际,实打实地在8年间写去近10篇文章;他可以热情地邀请走进他的书房兼卧室,看他认真圈点过的《文史知识》,毫不掩饰对这本杂志的推崇和喜欢;他可以在信函中亲自抄录喜爱的诗句,或是谦虚地请求为他的诗作提出意见……这是一位多么令人难忘的老人!他对于《文史知识》的全力支持和待人的诚挚火热,令牧之先生至今记忆犹新。在文章的最后,与兆胜先生不约而同地,作者发出了这样的慨叹:“回忆很愉快,好像臧老就在我眼前。他那种对朋友的热情,对生活的激情,对社会的关心,对人民群众的热爱,是那样强烈地感染着我。我仿佛看到他跟我谈他新作时兴奋的样子——山东腔的普通话,眼睛总是笑眯眯的,激动时常是眉飞色舞……一晃,二十多年过去了。臧老散步的小胡同已变成一条宽宽的大街,臧老家的小院所在已耸立起一座高楼。但是臧老期待的笑容,却总是清晰地在我眼前。每当我走到那条街时,仍然情不自禁地要看看臧老是不是在那里散步。”父亲的崇高精神、身上散发出的温暖和在赵堂子胡同里的身影,成为人们脑海中不曾磨灭的共同记忆!这篇文章中那些生动而亲切的描述,使我读后产生了一种冲动,要写一篇文章回答先生在题目中的提问,于是,我的散文《牧之先生,〈文史知识〉一直珍存着》,就在他的文章发表8个月后的《中华读书报》同一栏目刊出。这是多么美好的连接:深挚的情感,共同的怀念。当牧之先生后来收到我们赠送的父亲读过的《文史知识》时,年逾八旬的他“看到先生的评点,回忆往事,先生仿佛就在眼前,情不自禁泪流满面”。我再次被这位如此重情的长者深深感动,并将这一切融入了我的记忆之中。

今年“五一”节刚过,一本带着油墨香气的新著《留恋的张望——副刊主编与文化名家》,寄到了我的手中。书的作者是小我7岁的老街坊、原《北京日报》副刊部主任李培禹。打开这本由人民日报出版社新近推出的怀人集,目录中,《赵堂子胡同15号的思念》映入眼帘。是呀,培禹应该是最有素材、最有体会、最有情感、最有功力写这篇文章的人。在这条胡同的孩子里,父亲和他接触时间最长,对他培养最多,期望最大。培禹上高中的时候就成了我家的客人,父亲不仅亲自给他修改300多行的诗歌习作《雷锋与我们同在》,推荐到《北京少年》杂志,而且给这首诗打了65分,这是一个不低的评价!自此之后,在漫长的30多年中,老人对他的成长倾注了多少关爱和心血!文章中写到,培禹至今清晰地记得,他高中毕业到农村插队后,父亲曾多次与他通信,批阅他的诗作;还应他的请求寄去了自己的近照和墨宝,并且特意叮嘱我母亲邮去了为他买来的上海大白兔奶糖。培禹那样感动:“这是我在农村插队收到的唯一一个包裹,我家都没有给我寄过!”父亲曾多次满足了他在大学读书和工作期间的各种请求,甚至将自己写于1979年6月9日的诗歌新作《临清,你这运河岸上的古城》,应他之约在新闻系的学生刊物《大学生》上首发,在中国人民大学校园里引起了不小的轰动。父亲曾几次挥毫泼墨,抄录自己的诗句,鼓励他在创作低谷期走出瓶颈,砥砺前行;其中在彩笺纸上题的那首自作绝句 《晚收工》,写得那样漂亮,令我至今艳羡不已。父亲曾多次将自己的诗选和著作赠送给他,成为滋养和促进他在文学创作上不断成长的一缕阳光;父亲曾多次满怀情感地对他说:“我对你抱有不小的期望!”早在1984年8月的一封信里,父亲就鼓励他:“……你的文字颇干净。这些年,你到处跑,特别是下乡时多,积蓄了不少材料,定有不少感受,可以在心中不时酝酿,将来定会写出好的报告文学或特写、散文来。我对你抱有不小的希望。”这句饱含期待与鼓励的话,在培禹不同的人生阶段,给予了他多少战胜困难、迈开阔步的力量……1999年新春佳节,已年届94岁的父亲在久居医院之后,给培禹写去了最后一封信:“收到寄来的贺年卡,很欣慰,上面几行字,多少往事来到心中,感慨系之……多年不见,甚为想念。我们初识时,你才十八九岁,光阴过客,去的太多。我亲笔写信时少,因为想念你,成为例外……”这位已经书写困难的老人的来信,承载了多少岁月积淀后的深挚感情!培禹没有辜负我父亲的殷殷期望,成长为报纸副刊主编和作家、诗人,在文学创作和新闻领域取得了令人瞩目的成绩!他将这份厚重的培育之情久久地埋藏心底。怀着深深的感恩之念,他在大病初愈后,参加了中国现代文学馆10月10日召开的、纪念父亲诞辰120周年的会议,并将著名画家纪清远先生送给他的父亲的肖像画,和清远先生共同捐赠给文学馆,而且几天后又马不停蹄地约上了我的妹妹、妹夫,专程奔赴父亲的故乡,在老人的骨灰撒放地,带着深深的缅怀之情,代表赵堂子胡同老街坊们含泪叩首,鞠躬祭拜!令我们深为感动的是,他还全力以赴地筹备着今年12月下旬将在北京民族文化宫大剧院举办的《有的人——纪念臧克家120周年诞辰诗歌朗诵音乐会》。这个名字起得好呀!《有的人》,这首写于1949年10月、人们耳熟能详的父亲的新诗代表作之一,曾那样深远地影响了几代人;而那句“有的人死了/他还活着”,不正是父亲至今依然活在人们心中的最好概括和写照吗?

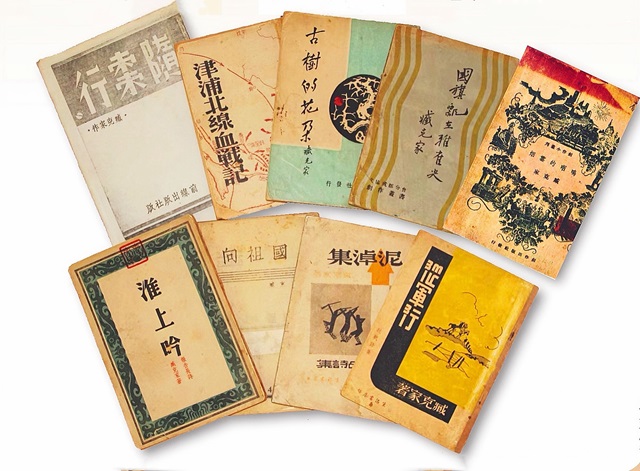

臧克家著作

臧克家散文《博士之家》手稿

2025年10月8日清晨,我静静地伫立在亲爱的父亲的遗像前。绵长的回忆中,一股热流涌动在我的身心!我深深知道,在生命的长河里,赵堂子胡同仅只是父亲漫长人生中的一个驻足点,是体现他毕生挚爱的承载地。但是,这里发出的温暖和光芒,却那样深刻久远地留在了人们的心上。回首往事,注目今朝,近百岁之年的父亲付出了大爱,也收获了大爱!我非常骄傲,骄傲我有这样的父亲;我深深感谢,感谢这些至今依然怀念着他的人们!让21年前写就的《短巷情长》和今天为父亲诞辰120周年而作的这篇散文,交汇成一曲岁月的长歌,真实而美好地记述和颂扬这人世间崇高的精神和深挚的情谊吧!

我被深深地温暖和感动着……

(作者系臧克家长女。本文图片由臧小平提供)