素未谋面 却已入心——陈映真文学资料征集漫记

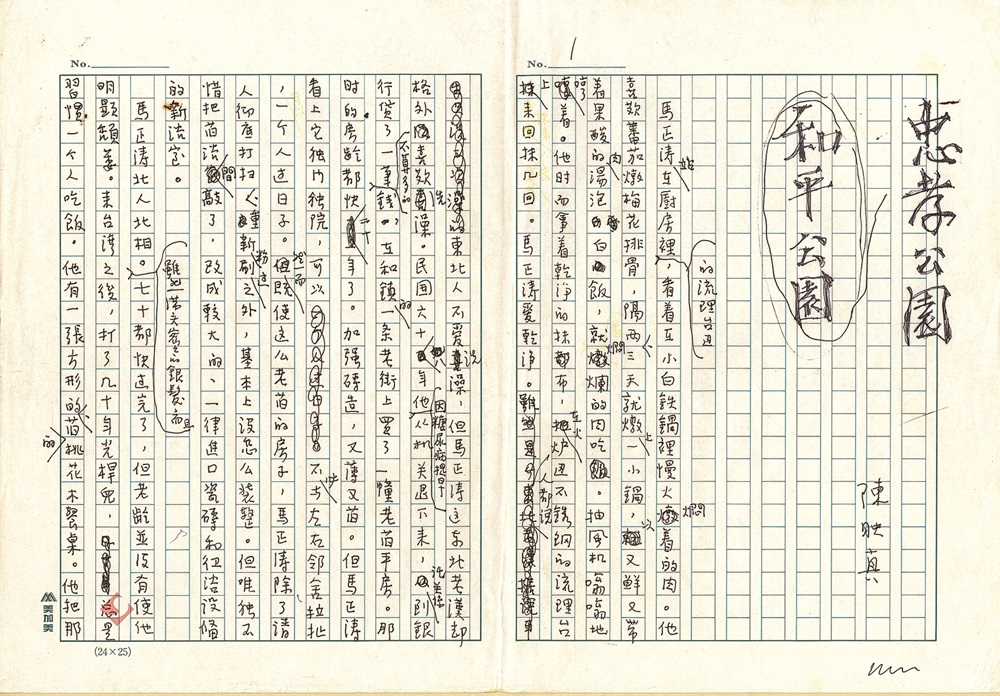

陈映真《忠孝公园》手稿中国现代文学馆藏

我与台湾作家陈映真夫人陈丽娜女士的接触缘于2020年的一个深秋。在陈映真先生诞辰日,在三里屯附近的一个咖啡厅,我第一次见到了陈丽娜女士。陈丽娜清瘦高挑,眼周带着明显的黑眼圈,但眼睛清澈有神。交谈得知此时她已逐渐走出失去爱人的哀痛,正在全力收集整理陈映真的遗物。陈映真夫妇曾多次参访中国现代文学馆,并对“台港澳及海外华人作家捐赠陈列”给予诸多支持。那次之后,我与陈丽娜保持着微信问候,一句年节问候,一段暖心安抚,既是挂念也是理解。

2023年5月,中国作协党组主要领导来现代文学馆调研,在听取征集工作汇报时提出,要加大力度收集和挽救现当代文学资料,以“对历史负责,为现实服务,替未来着想”的责任感着眼于重点人物、重点活动,积极争取相关支持。当我第一次走进陈映真在北京的住所,陈丽娜已经决定将收藏多年的陈映真文学资料全部无偿捐赠给中国现代文学馆。陈映真的家整洁、朴素,家居用品明显已经是十多年前的款式,但每一处陈设都有主人的巧心设计。陈丽娜说:“这都是刚搬来时永善(陈映真)亲自布置的。”书房中两面墙全部打造成书柜,满满地摆放着陈先生精挑细选后从海峡彼岸带回来的书籍。陈丽娜为我们介绍:“映真的书还有很多,因为路途遥远,时间又紧,所以只能带这些经常要看的和特别要留念的,这些书我已经核对整理过,也要捐给文学馆。”陈丽娜的决定突然而坚定,不到一个月的时间,她与中国现代文学馆签订了《陈映真文学资料捐赠协议》,首批入藏资料包括《忠孝公园》《山路》等代表作手稿,以及《将军族》《第一件差事》等著作的早期版本。

2023年11月6日,由中国现代文学馆与中国作协港澳台办公室合办的“陈映真文学资料捐赠暨研究计划启动仪式”如期召开,陈映真的400余件手稿(包含笔记、读书卡片和书信)、124张照片、18件实物、45件档案资料、3210册藏书、49件音视频资料成为中国现代文学馆的重要藏品,也是陈映真研究计划的重要参考资料。

对于陈映真,很难用一两句话说清楚他占据战后台湾文学界重要位置的原因。他本名陈永善,生于台湾苗栗县,祖籍福建省泉州市安溪县。1959年以小说《面摊》初入文坛,创作大量文学作品和文艺理论文章,曾获吴浊流文学奖、《中国时报》小说推荐奖、花踪世界华文文学奖等。他于1985年创办《人间》杂志,成为中文纪实摄影报道的重要园地。1988年,他参与创建台湾中国统一联盟并出任主席。2006年定居祖国大陆,2016年在北京逝世。爱他的人可能“一头栽进阅读与写作陈映真的状态中,并一发不可收拾”,而他“概念先行”的创作方式也受到不少非议。在文学创作上,陈映真永远坚持“写什么比怎么写”更重要,写作仅仅是为了有话要说。对于他放弃小说创作,全心投入《人间》杂志的创办,很多读者和朋友感到惋惜和遗憾,而他的每一个决定都有观照现实的思考。在陈丽娜捐赠的文学资料中,陈映真的几十本笔记、几十张学习卡片,集中反映了陈映真在20世纪80年代到21世纪初的工作情况和思想状态,对于深入研究陈映真的文学作品,以及讨论他在历经7年“远行”之后的选择,都具有一定的实证价值。

作为致力于收集中国现当代文学资料的博物馆,中国现代文学馆很荣幸能够得到陈夫人的信任。这些资料她一直小心收藏,视若珍宝。如她所言,在她与陈映真共同生活的40年中,不断跟随他的脚步,对他的工作、他的理想、他的信念的认同是与日俱增的。陈丽娜曾多次向我提及她与陈映真的相识、相爱、相知、相守,仿佛一切历历在目。她常为自己不能给予陈映真更多事业上的支持,对他的文学创作也无法深入理解而感到遗憾。但是,或许陈映真从未想让他的家人深入他的事业,所以陈丽娜至今还保有单纯而倔强的性格。

陈映真比陈丽娜年长不少,但生活中陈丽娜却是当之无愧的贤内助,尤其在创办《人间》杂志之后,她不得不协助料理杂志社的一些事务。她说:“因为杂志社资金不多,人手不够,永善让我帮忙,我当然很高兴能帮他做一些力所能及的事。因为他是电脑盲嘛,所以他写的稿子有时就会让我帮他打字、发送邮件。他对自己的文稿向来不是很在意,不会刻意留存,所以早前的稿子他自己都没有了。后来,我会很仔细地收集起来,并且把报纸、杂志上有关他的报道也剪下来收藏。一般在这个时候,他都会微笑着对我说‘做这些干吗,不如好好休息一下’,我也会回嘴说‘你不要管,我就是觉得很重要!’”这时,陈丽娜用坚定的眼神看着我问:“其实我不懂他在做的事,但他的东西我就觉得很重要,现在看来的确是很重要的,对不对?”我说:“当然,没有您的坚持,我们就看不到这些宝贝了。”陈丽娜像小孩子一样点头微笑。

陈映真在工作中是理性的思想家,而对家人却常常充满温柔。他的小妹陈映红回忆:“二哥不常回来,因为年龄比我们大不少,所以他一回来,我们就会围着他,让他给我们讲故事。他从不拒绝,用低沉而缓慢的语调耐心地把他想告诉我的故事讲给我们听,当然我们那时不懂,但思想总会慢慢生根发芽。”由于孪生小哥的意外早逝,他虽然已经过继到三伯父家,但依然愿意承担起两个家庭的责任。陈映真在《鞭子和提灯》中写道:“我有过一个形貌、心灵都酷似的双生的哥哥。我们曾在共同编织的幻想中驰骋;曾在上学的途中,蹲在一块,讨论田埂上一朵清晨的、方开的小野花;或者一块追逐在稻田里飞跃的、翠绿色的蚱蜢,而往往都得迟至早晨的第二节课,才到达那所古老的莺歌小学。我们也曾在墙上、地上画满了图画,互相评判;曾把捡到的,死了的昆虫和鸟雀,埋在门口的菜圃边,用竹枝、树叶和碎石,搭盖小小的墓园,并且日日去供些采来的野花……由于形貌的酷似,幼时另一个深刻的记忆,是不断地有亲戚和长辈,打断我们正热衷着的游戏,睁着好奇的、兴味的眼睛问:‘告诉我,你们哪个是阿真、哪个是阿善?’”后来,他用“陈映真”(原为孪生小哥的名字)为笔名进行小说创作,只是想“这样,我们就一起活着”,对父母就是一种安慰。

一点一滴地听到陈映真的故事,越来越遗憾于无缘与他谋面,但很庆幸,我能够结识他的至亲好友,于他身后阅读他的文字,试图用心感知他、理解他。记得在2021年,我有机会参与对赵遐秋、曾庆瑞夫妇的访谈任务。每每提到陈映真,他们依然饱含激动之情,仿佛回到了与他并肩的岁月。他们认为“陈映真是台湾乡土文学的一面旗帜”,继承和发扬了杨逵的爱国主义思想,“我是台湾人,我也是中国人,我爱台湾,我也爱中国大陆”。赵遐秋回忆:“有一次,他在台北一个演讲的时候,人家问他,‘你是台湾人还是中国人?’‘我是台湾人,我也是中国人,根本没有什么矛盾。’”他的回答掷地有声。“他爱台湾,也爱大陆,就是爱中国,这也就是说家乡和国家的一致性。”这是亲密战友对他的认识。

我们希望更多人认识陈映真,理解他的思想,继续他的事业。两年来,中国现代文学馆先后举办了3次陈映真研究工作坊和座谈、研讨会议,《中国现代文学研究丛刊》也专门设立陈映真研究专题,大家谈论陈映真写小说、办杂志、进行乡土文学论战、进行台湾社会性质论争,参与各种社会运动等的人生经历。厦门大学朱双一教授说:“陈映真始终把握着时代的脉搏,关注着社会现实,特别是不同时代中的社会现实的问题,他的作品往往是冲着‘问题’而去的。”“他有着超强的敏锐性,能够早几年,甚至早几十年地发现问题的苗头。”

1985年陈映真创办《人间》杂志,以纪实摄影和非虚构写作的方式呈现出不被关注的群体。摄影记者关晓荣告诉我们,陈映真是要让被传播媒体所遮蔽的民众的脸孔,他们的劳动、他们的尊严让台湾社会看到,而这正是摄影比较能够充分表达的。纪实摄影是时间和空间的完美结合,是一个历史的现场见证。与陈映真一同在杂志社工作的钟俊陞说:“办《人间》的时候,大哥(陈映真)对同事们说‘文章不是用手写的,是用脚走出来的,所以没有调查就没有发言权’,因此我经常用汽车载着他跑出去做田野调查,到部落里面去、工地里面去,走访很多大街小巷,有时候骑摩托车,有时候开车,我们走过很多很多地方。所以他并不是像一般的文学家或者小说家,关在房子里面做很多想象,他是用脚走出来的。”虽然《人间》于1989年停刊,但陈映真并没有感到特别失落,徐秀慧介绍:“我看过陈老师写给叶云云的信,他里面提到说叶云云因为《人间》杂志停刊而感觉非常遗憾,反而是陈映真老师很豁达地说我们完成了历史阶段任务,接下来还有其他的事可以做,鼓励云云不要觉得感伤。”

陈映真在写作、办杂志之余,还参与了很多具体的活动。“常常临时突发性地被一些老先辈们喊着制作一些海报,他的美术天分非常好,可以快速画出很多很精彩的画,国民党执政的时候,画出奇胖无比穿着露臀装的美国军人,国民党一手抱着美国,一手抱着日本,很多漫画是他画出来的,很可惜当时我在旁边没有把这些留下来。”钟俊陞回忆道。陈映真曾于1995年至1996年花费大量时间与同事共同收集台湾在日据时期的历史照片,还亲赴日本朝日新闻社购买照片。1996年,于台北新生画廊策划举办日据台湾50年《五十年枷锁》照片展,展出珍贵历史照片300余幅,并亲自撰写展览脚本和图片说明。

人间出版社发行人吕正惠在“陈映真文学资料捐赠暨研究计划启动仪式”上说:“陈映真这些人,至今仍然大部分不为两岸的人所知道,这就是我们以后研究陈映真所要承担的责任。”作为一座以中国现当代文学为特色的专题性博物馆,持续发现和搜集与其相关的重要的、具有代表性的物证是义不容辞的社会责任。陈映真等人所经历的历史、事件,我们目前的收藏只是沧海一粟,虽然已经有计划地对藏品进行数字化保存,但也仅仅是研究工作的一个开始。关于陈映真,大家都有太多的话要说,读一本书,写一篇文章,办一次座谈,就是行动的进行时,我们还希望访问更多熟悉他的人,了解更多关于他的事,收集更多关于他的资料。

(作者系中国现代文学馆网络信息部主任)