跨越语言和学术隔阂,匡灵秀的魔法新叙事

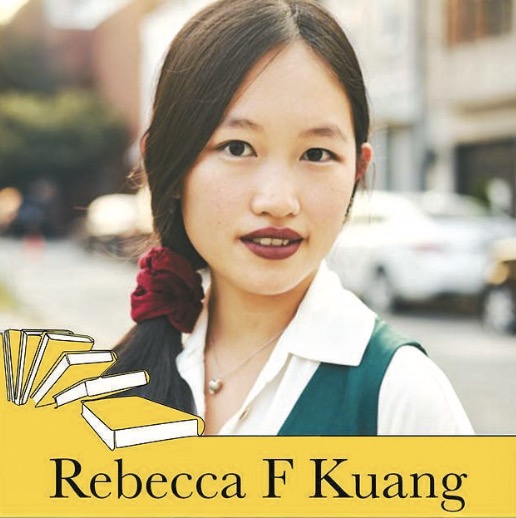

继《巴别塔》之后,1996年出生于中国广东的美籍华裔作家匡灵秀,再探魔法学院的禁区,推出了被读者戏称是“哈利·波特博士延毕版”的新作《地狱考》,近期中文版面世。

《地狱考》的英文书名为“Katabasis”,是一个希腊语词汇,直译为“下降”“下行”“坠落”,在古典文学中,它通常用来描述一种向下的旅程,尤其是指神话中的英雄进入地下世界的故事。柏拉图常用这个词表示下到地狱,“Katabasis”与荷马笔下的“奥德赛”(Odyssey)在某些方面具有相似之处,尤其是在它们所描述的旅程类型上。

在《巴别塔》中,匡灵秀融合历史与奇幻,探讨了语言和翻译的力量;在《地狱考》中,她再度从跨文化视野出发,结合中国传统文化,取材当下高校学术界,搭建全新魔法地狱。近日,《巴别塔》译者、《地狱考》译校陈阳与法语译者、图书策划编辑张引弘,从译者视角探讨了匡灵秀作品中的语言魔法和全球化的写作主题。

创作素材大多源于作家的生活经历

张引弘:陈阳毕业于北京语言大学高翻学院,专业学翻译,同时也是译者。首先,我想先请陈阳简单介绍一下匡灵秀这位作家,以及《巴别塔》和《地狱考》这两本书的简介。

陈阳:匡灵秀是一个非常年轻的美国奇幻小说界的后起之秀。她是华裔,很小的时候就跟着家人一起到了美国读书,再后来因为交流的留学项目又去了欧洲,在欧洲的老牌名校牛津和剑桥都学习过。她学习的专业是语言学,也有比较文学,同时还研究过逻辑学方面的内容。

所以我们如果去看这两本书的话,就会发现匡灵秀的写作有很大一部分的素材和灵感都来源于她的生活和过往的经历。《巴别塔》的主角、小男孩罗宾就是一个从小在广州出生长大,在大概八到十岁时被带到英国,然后到牛津大学学习翻译的学生。而在《地狱考》里,主角是一位女博士爱丽丝·罗,以美国留学生的身份来到剑桥大学的魔法学院,学习建立在逻辑学基础之上的“悖论魔法”。作为一个美国女孩,她在老牌的欧洲学校剑桥经历了很多精神、情感和学术方面的磨练。这些都和匡灵秀本人的经历有关。

我为什么会选择翻译《巴别塔》这样一本书,其实也是机缘巧合。首先我本身就是一个奇幻爱好者。其次我是一个女性译者,《巴别塔》是一本由女性作者创作的关于翻译的奇幻小说。所以我觉得《巴别塔》这本书对我来说会很重要,它也确实是我翻译生涯当中的一个里程碑。

在翻译这本书的时候,我和书中的人物有非常多的共鸣。比如罗宾,他在巴别塔的经历就和我当初在北京语言大学高级翻译学院的经历,简直是一模一样,所以翻译的时候有一种非常独特的体验。

《巴别塔》之后,匡灵秀又写出了《地狱考》,同样是从语言学角度建立起了她自己的魔法,只不过这一次,她的这个魔法的基础不再是翻译,也不再是两种语言的转换,而是建立在与逻辑学有关的悖论基础之上,会有一点“烧脑”。

《巴别塔》的“翻译魔法”和《地狱考》的“悖论魔法”

张引弘:在《巴别塔》这本书里,译者是一个非常重要的存在,具有很高的地位,这个身份在某种程度上甚至可以消弭一些作为不同种族的人、作为女性所受到的不公,可以让别人忽略掉在当时身为弱势群体会遭到歧视的身份,只因为你是一个译者而受到尊重。

《巴别塔》里讲到“翻译魔法”,做翻译的人在翻译时经常会感受到某种痛苦,比如译者很难在自己的母语中找到一个与原词完全对应的词,因为无论怎么翻译,总觉得少了一些东西,是翻译无法呈现出来的,而匡灵秀恰恰利用这种现象,将它变成了一种魔法,就好像本雅明所说的失落的元语言突然以另一种形式存在了。

陈阳:在《巴别塔》里,“翻译魔法”是通过银条来实现的。银条一面刻着中文的某个单词或词语,另一面刻着词义相对应的英文的某一个单词,通过英文和中文单词之间的细微差异来产生力量。当把银条安装在蒸汽机上,或者安装在任何日常用具上,它都会产生神奇的力量。

举例来说,比如小说中出现的一根银条,它可以起到引人联想的作用。这根银条其中一面刻的是英文单词invisible,意思是“隐身”,它的另一面刻的则是汉语词汇“无形”。无形和invisible,这两个词语看起来好像是完全对等的,但是如果我们去仔细地分析,就会发现“无形”其实有两层意思,其中一个意思完全对应invisible,也就是看不见的、隐形的;但是“无形”从字面上来说,还可以解析出另外一个意思,就是“没有形态,没有实体”。所以如果在现实的翻译当中,我们很难在一个语境之下,把“无形”的这两层意思同时翻译出来,英文的invisible是没有办法同时承载两个语义的。而在匡灵秀的魔法世界里,一个同时掌握了中文和英文的双语者罗宾,在念出这两个词的时候,他就可以让自己不仅不被人看见,同时也不被人摸到,他整个失去了形体,这是匡灵秀在巴别塔世界当中魔法设定的一个基础。

如果从理论分析的话,“翻译魔法”其实利用的是多义词的翻译特点。也即通过外语,将中文“无形”当中的一个语义锚定下来,同时又通过双语的对比,让它没有办法被翻译的部分转化为现实当中可见的魔法。在巴别塔的世界中,也有同时应用好几种语言的,实现更强力魔法的语言链。

张引弘:《巴别塔》中,除了这种语言的设定,还有一个很重要的是19世纪英国殖民统治的历史背景。故事和历史背景设定很好地嵌套在了一起。比如,故事里用的银条,材料就是白银——在小说里,白银是一种稀缺资源,英国在当时已经把本土的白银开采得差不多了,所以他们需要通过殖民获取大量的白银,从而进行银条制造。另外,牛津的翻译学院当时招收了很多其他国家,尤其是非欧洲国家的学生,也是为了获取和制造白银。这是《巴别塔》的故事设定。那接下来看看《地狱考》里的魔法是怎样的一个设定?

陈阳:《地狱考》里和逻辑相关的“悖论魔法”是怎么生效的?首先是悖论。悖论就是我们从一个前提导出了一个反直觉的结论。最简单的例子就是书里面提到的一个入门新生都会掌握的一个法阵,叫作“说谎者悖论”。具体是,假如我是一个正在说谎的人,我现在对大家说“我说的这句话是假的”,这句话导出的结论必然是一个悖论:假如我说的这句话是假话,这句话如果是真的,那么我这句话就不可能是假话;假如我现在说的是假话,我在说谎,我说的这句话是假话,它就是真的。从一个前提导出一个自相矛盾的结论,这就是悖论。

在《地狱考》里,这些魔法师是如何把这种自相矛盾转化成一个魔法的呢?它其实涉及一个前提,你踏入了这个法阵,就相当于你从思维上接受了这个悖论。只有当你接受了这个悖论的时候,当你去思考为什么这句话又真又假的时候,你才会被这样的一个写在地上的法阵给困住。当你被“说谎者悖论”困住的时候,你没有办法在大脑里去分辨自己现在说的是真话还是假话,那么你就只能下意识地说出内心深处最真实的想法。所以在《地狱考》里,整个“悖论魔法”生效的基础就是,你要接受一个悖论。但是,只要跳出它的前提,拒绝去思考“我正在说谎”这句话到底是真是假,那么你就不会被法阵给框住。

因此,《地狱考》的戏剧张力比《巴别塔》要强很多,很多派别的魔法师在斗智斗勇,要看谁最后能在智力上更胜一筹。

张引弘:“悖论”(paradox)这个词,从词源上来说,就是一种对信仰的违背,也就是你首先相信一个东西,然后你违背了这个信仰,所以产生了悖论。

陈阳:《巴别塔》和《地狱考》这两个故事,归结到最后核心的本质是夸大了意识对于物质、对于现实的反作用。在现实世界里,物质决定意识,意识反作用于物质,但是这个反作用是有限度的。而在《巴别塔》和《地狱考》的魔法世界里,这种反作用被无限放大,甚至到了意识可以扭转物质、扭转现实的地步。

希望能够看到“理想女性”的更多讲述

张引弘:《地狱考》里的主角爱丽丝这个形象可能有些不那么讨喜,她整个设定是这个女生在一个以男性为主导、以一个某种非常明确的价值观为主导的高校系统里读博,她的导师是“学界大佬”,具有绝对权威和绝对话语权,爱丽丝要去地狱里救他,是因为她需要这个老师为她写毕业推荐信。随着故事的发展,当她进入地狱时,遇到了男友彼得,在她眼里,彼得是具有光鲜亮丽家世的天才,也是学界炙手可热的学术新星。但在故事里,彼得并不是爱丽丝想象中那样符合也遵从社会运作规则的人。

陈阳:《地狱考》里的爱丽丝处于一个精英圈,她是无法摆脱这些价值体系的,只能通过去认可既有的规则来实现自己的目标和地位,所以我们也不能去苛责她,不可能要求她在20世纪80年代背景下去做一个超越时代的女性主义者。所以读到最后,我反而会为爱丽丝感觉到有一种悲哀的共情,她无法跳脱出那个圈子。

因此,地狱在《地狱考》里,从另一种意义上来说,可以是任何一种我们无法摆脱的困境,或者是当下走不出去的心魔地狱。如果这样理解的话,我们每一个人都生活在某种意义上的地狱之中,能否走出去就取决于我们自己。

在故事的最后,当爱丽丝在整个地狱中不断地经历磨难时,她其实是不断地在反思,不断地在回忆自己和教授相处的过程,直到最后才发现,她的教授比现实当中的其他教授更可怕,其他教授可能在时间和精力上压榨学生,在成果上剽窃学生,但是爱丽丝的教授,最可怕的地方在于他在精神上彻底地否认了她的自我价值,他把爱丽丝的认知体系给彻底地打坏了,导致爱丽丝认为如果没有来自教授的肯定,她就一无是处。这也是爱丽丝的另一重地狱。所以我觉得这个故事好看的地方,就是在于爱丽丝如何靠自己、靠朋友的帮助去把这些困境一层一层地打破,也正是在这个意义上真正呼应了《地狱考》英文原文的标题Katabasis。Katabasis是希腊文当中的一个概念,它指的不仅仅是人下到地狱,而是下到地狱以后还要回来,回来了以后活着去讲述自己的经历。

张引弘:从这个视角看,《巴别塔》中的两位女性人物好像更具备一种反叛精神,对于自己想要的东西也比较有清晰的认知。

陈阳:对。《巴别塔》中,罗宾他们这个班上一共有四个人,除了罗宾是华裔男孩之外,还有一个来自印度的男生拉米,一个来自英国本地的白人女孩莱蒂,一个来自海地的女孩维克图瓦。在最后,真正继承了罗宾理想的,反而是女孩维克图瓦。她在故事当中的戏份最少,形象也相对会薄弱一些,但是她继承了罗宾的意志,最后的目标是反抗大英帝国的殖民统治。从这个角度上来说,如果要说《巴别塔》和《地狱考》在写作上有什么遗憾的话,我希望看到对维克图瓦这类女性角色的更多塑造。

在《地狱考》当中,我最喜欢的一个女性角色其实是“反派”马格诺利娅。在我看来,马格诺利娅是一个非常理想化的女性角色,她不是伟大的魔法师尼科的妻子,她就是她自己,只是一个拥有丈夫、拥有孩子、拥有美满家庭的出色的学者。这样一个角色如果放在我们现在的价值观的视角下来看,将是一个非常完美的形象。但是很可惜这样的一个形象,在故事当中她被学术界排挤,因为他们认为她太美了,她写的论文文笔太优美了,所以觉得她的学术态度不够严谨,因此就不愿意承认她的学术成果。在地狱当中,她又是一个“反派”,因为她想要对爱丽丝和彼得不利,最后被爱丽丝反杀。这样一个理想化的角色,她居然在地狱里都没有立足之地。读到那里的时候我觉得可能是整本书最打动我的时刻之一。

翻译和我们每个人息息相关

张引弘:《巴别塔》里面提到翻译魔法,这个构想对我来说很好的一点在于,我们通常会把翻译过程中的这种缺失说成是一件很痛苦的事情。但是当匡灵秀把它变成一种魔法时,它好像又变成了一种美妙的东西,而这也确实是我在翻译中所体会到的,虽然是痛苦的,但同时也是语言最有魅力的地方。

陈阳:我也有这样的感觉。《巴别塔》的翻译,读者会发现有一些译注,但事实上在添加译注的时候,我觉得自己就像一个残疾人,就是我没有能力去把英文当中本来有的很多层的意思,或者是它的弦外之音在译文里完整地呈现出来,我只能选择借助译注这样一种辅助方式来让读者明白,这确实是一种痛苦。

但是这也是一种客观存在,因为两种语言,它们背后的文化不同。那就必然导致了有一些东西它是没有办法一对一完全对等地传达的,这就是为什么会有一些翻译理论会认为翻译只要实现动态的对等就好了。意思就是说我们在读译文的时候,只要能够实现和作者读原文的那种感觉等同就好了,听起来是一个比较合理或者说比较可操作的一个标准。但什么叫等同的感觉?这又是一个没有办法量化的东西。所以翻译的问题就在于很多东西没有办法量化。

其实我想说的是,翻译和我们每个人都相关。作为以中文为母语使用者的我们,我们说的每一句话、用的每一个词,其实都在无形之中影响着整个汉语大的生命体和它的变化。大概在30多年前,诗人余光中写过一篇谈翻译的文章,他就提出,因为翻译过多地保留了英文当中,或者说欧洲语言当中的句式,导致现代汉语遭到了一种污染,或者说一种腐化,比如说“老师正在开展教学活动”这种动宾结构的搭配,他认为在传统或者说比较正宗的汉语当中就不应该存在。但是放在今天的我们来看,这样的搭配其实已经没有任何问题了。这说明我们的汉语表达已经发生了流变,而我们每一个人都在为这种流变提供自己的参与和见证。

所以我们每一个人说的每一句话其实都是有意义的,翻译也并非只跟译者有关,而是和我们每一个人都息息相关。因为翻译会影响语言,语言反过来又会影响我们的思维模式,我们的思维模式则影响我们的输出和表达,这其实是一个循环。