居庸暗度,一场巨大阴谋的前奏

编者按:明崇祯十七年三月十六日,当明思宗朱由检收到居庸关失守的消息时,他不会想到自己的生命只剩下七十二小时,更不会想到,将自己一步步逼上煤山的竟是自己人。近日,万有引力·广东人民出版社出版唐元鹏新书《崇祯七十二小时》,该著聚焦大明王朝覆灭的历史细节,兼有历史与文学笔法。经出版方授权,中国作家网特遴选其中《暗度居庸关》一节,以飨读者。题目为编者所拟。

《崇祯七十二小时》,唐元鹏 著,万有引力·广东人民出版社,2025年9月

“天下九塞,居庸其一。”作为自古以来就名闻天下的要塞,居庸关地势险要——两边山高林密,中间一条山路由西北蜿蜒而来,到此处为阔,于是立关城以塞。自古以来,居庸关是拱卫大明京师抵抗北方游牧民族入侵的咽喉要地。

明代居庸关建于洪武二年(1369年),大将军徐达于两山之间垒石为城,城墙盘山而上,总长十三里,高四丈二尺,厚二丈五尺,南北各有瓮城一座,城楼各有五间,瓮城城楼各三间,还有水门两道。

有明一代,居庸关是拱卫京师西北路的门户,兵家必争之地。建文朝,燕王举兵靖难,与朝廷兵争居庸关时曾说:“居庸险隘,北平之咽喉,我得此,可无北顾忧。”

正统十四年(1449年)大明与瓦剌兵戎相见,明英宗朱祁镇率大军二十万御驾亲征。七月十九日,朱祁镇过居庸关, 随征群臣请求停止前进,朱祁镇仍不听,由此走上了土木堡之败的穷途。

到了嘉靖年间,庚戌之变时,俺答汗入寇,从大同而来的蒙古骑兵畏惧居庸关天险,甚至不惜绕路数百里,避开居庸,由蓟镇破口而入。

守住居庸关,就等于守住了京师西北大门,这是明朝京师防卫的常识。因此,当闯军进入山西之后,居庸关的防务紧急程度陡然上升。

当太原陷落,李自成挥师向北,宣大告急之时,大明朝廷就有点慌了。根据历史经验,只要从西北来的威胁,没有一次挡得住,大多要到北京城下见真章。土木堡之变、庚戌之变, 还有导致袁崇焕被凌迟处死的己巳之变, 莫不 如此。

但兵临城下,朝廷也并非束手无策。京师告急,就号召天下勤王,反正过去两百年都是如此,利用顺天这座天下首屈一指的坚城抵挡一阵,然后各路勤王大军云集,顿兵城下的敌军自然就要退走。

崇祯十七年三月初二,朝廷诏令天下各路大军勤王。三月初四,又批发出去一堆勋贵头衔—— 吴三桂封平西伯,左良玉宁南伯,唐通定西伯,黄得功靖南伯,刘泽清实升一级……

过去几百年,老朱家总共才封了三十多个伯爵,嘉靖以后封爵更是凤毛麟角,只有如王守仁、李成梁等立大功者才能获封。如今像不值钱似的撒出去四个,是因为朝廷没钱发饷,只能靠发点虚衔忽悠武将卖命。即使如此,还是引发了不满,山东的刘泽清看到自己竟然连个伯爵都不值,一怒之下抢了临清,率军南下,不理朝廷了。

左良玉、黄得功都在南方剿寇,远水指望不上,眼前可用的,只剩下蓟镇唐通,以及山海关的吴三桂。

此时,勤王最积极的是唐通。唐通,陕西泾阳人,属于西军将领,在剿寇战争中一路积功升迁,至密云总兵。崇祯十四年他和吴三桂等八总兵参加松锦会战,因及时跑路保存了实力。前面说过从松锦逃回来的将领,朝廷大多网开一面。唐通也没有受到惩处,朝廷仍命他镇守密云。

此番朝廷告急,唐通是积极的。三月初二诏书发出,从京师送到密云,快马加鞭怎么也要一天,唐通接到诏书后立刻出发,率八千人入卫。仅仅四天之后的三月初六,唐通的兵马已经抵达京师。

勤王就是久旱之后的甘露,能第一个出现在皇帝面前的,必然大大加分。果然,崇祯非常开心,即刻命唐通率部下开往居庸关守备,又命太监杜之秩为监军。杜之秩也非常勇敢地担下差事—— 太监里凡是姓杜的仿佛都分外“忠勇”。

唐通陛见,一开始崇祯还说一些冠冕堂皇的话:“贼寇罪大恶极,导致生灵涂炭,还望爱卿早日一举荡平。”

唐通也拍胸脯保证:“么么党类,流祸难言。臣藉二祖列圣之威灵,皇上如天之覆庇,愿捐躯报效,使元凶大憝,速就歼夷。”整句话的意思大概就是不惜一死报君恩。

场面话说完,对于如此忠勇之士,崇祯必须有所表示, 便问爱卿有何要求。唐通说:我们欠饷日久,先把粮饷给报了吧,皇帝也不差饿兵啊!奈何崇祯囊中羞涩,只得命户部搜刮仓库,补足了三月的口粮。又自掏腰包,赏了唐通银四十两、大红蟒衣和纻丝二表里。官兵八千八十二人,每兵赏五钱。

蟒衣类似清朝的黄马褂,就是一种荣誉性的赏赐,大多出征的文臣武将都会获赐一件。赏银则实在有点寒碜。营兵的开拔费在万历年间,一人可得五两银子,如今却缩了十倍, 唐通能乐意吗?

他不敢对皇上有怨言,只能对太监发邪火。见仍旧派了太监监军,唐通怒从心头起,骂道:都什么时候了,还派监军,难道我还不如一个奴才吗?

就这样,在骂骂咧咧中,唐通兵马开拔。唐通在明末属于出场频率很高的武将,直到闯军与吴三桂的一片石大战, 他仍是戏份不轻的配角。后世对他不战而降颇有微词,但大多数人都冤枉他了,此时放眼天下,唐通是唯一一个勤王保驾的将领,这是一份在甲申之变中难得一见的忠心。

唐通军应是在三月初八到达居庸关。同一天,就是杜勋隆重迎接李自成进宣府的日子,此时闯军离关上还有距离,居庸关暂时风平浪静,但风平浪静的背后,却已暗流涌动。

仅仅一周之后,形势就急转直下。

三月十五日大风霾,从蒙古高原刮来的沙尘暴遮天蔽日。正阳门外有座关帝庙,门前的大旗杆被沙尘暴吹断,坠落道中。民间哄传,关帝厌世,已出都门。关帝可是武神啊,关帝庙的旗杆折断,当然是大凶之兆。

这一天还是望日,恰逢城中庙会,庙会开在城西都城隍庙,就是今天金融街那一片。都城隍庙庙会一个月三次,是北京官民购买日用品的时日,每逢于此,都城隍庙前便热闹非凡。

庙会从庙门一直到刑部街,绵延二里,其繁华程度不亚于一年一度的灯市。南北日用杂货,大到家具,小到针线,锅碗瓢盆样样俱全。除了杂货,还有古玩字画,真伪错陈,无所不有,捡漏还是被骗,凭的就是一眼的本事。

此时北京城中仍旧马照跑,舞照跳。新任工部员外郎赵士锦刚到北京不久,如此热闹必然要参与一番,庙会期间,他还看到不少同僚亲自到会与民同乐。吃喝玩乐,买卖吆喝,摩肩接踵,不亦乐乎。

“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”北京城沉浸在一派喜乐祥和的气氛中时,城外已经风起云涌。

同一天,前方噩耗传来:居庸关天险不战而陷,总兵唐通、太监杜之秩出城迎降!

这个消息不啻晴空霹雳—— 京师最后的屏障去矣。八千人守天险,怎么打都不打就投降了呢?唐通、杜之秩这么软骨头吗?

居庸关失陷的时间在历史记载中众说纷纭,莫衷一是, 但这个确切的时间点之于甲申之变又极其重要。

常见史料如《明史纪事本末》《国榷》给出的时间线是, 三月十五日居庸关陷落,三月十六日昌平陷落,唐通、杜之秩迎降,这两处失陷造成了京师外层防线的崩溃;《明季北略》《燕都日记》给出的时间线却是,十二日贼破昌平州,十五日居庸关迎降。

两条时间线产生了巨大的矛盾。昌平(十三陵)背靠燕山,居庸关扼守穿越燕山的通道,从宣大而来的敌军入侵, 通常先过居庸关再到昌平。如果按照前者所述,居庸关迎降在前,昌平陷落在后,顺理成章。但后者就不好理解了—— 昌平怎么可能比居庸关更早失守?

明清史家对于这两地失陷的时间差异已经有所察觉。《明季北略》作者计六奇引用前人记载,确定昌平在十二日陷落。他还为第一条时间线给出解释:十二日昌平城破,十六日消息才传到北京。

《小腆纪年附考》的作者徐鼒驳斥了计六奇的观点,他认为昌平距离京城不过九十里,怎么可能十二日陷落,十六日消息才送到北京?

史家的争论显示出时间线的重要性,它直接关系到唐通、杜之秩献居庸关迎降的因果。我们不妨做一回福尔摩斯,尝试解开历史的谜团。先上两段史料:

贼已钞(抄)柳沟,破昌平,杀守将李守。(《绥寇纪略》)

寇自柳沟抵居庸关。柳沟天堑,百人可守,竟不设备;总兵唐通、太监杜之秩迎降。(《明史纪事本末》《明季北略》)

不同记载指向一个共同的地名——柳沟。这是解谜的重点,因为它揭露了闯军从柳沟到昌平/居庸关的进军路线,这条路线为所有史家采纳,说明闯军就是从柳沟而来。

那么问题来了:这个柳沟天堑在哪里呢?

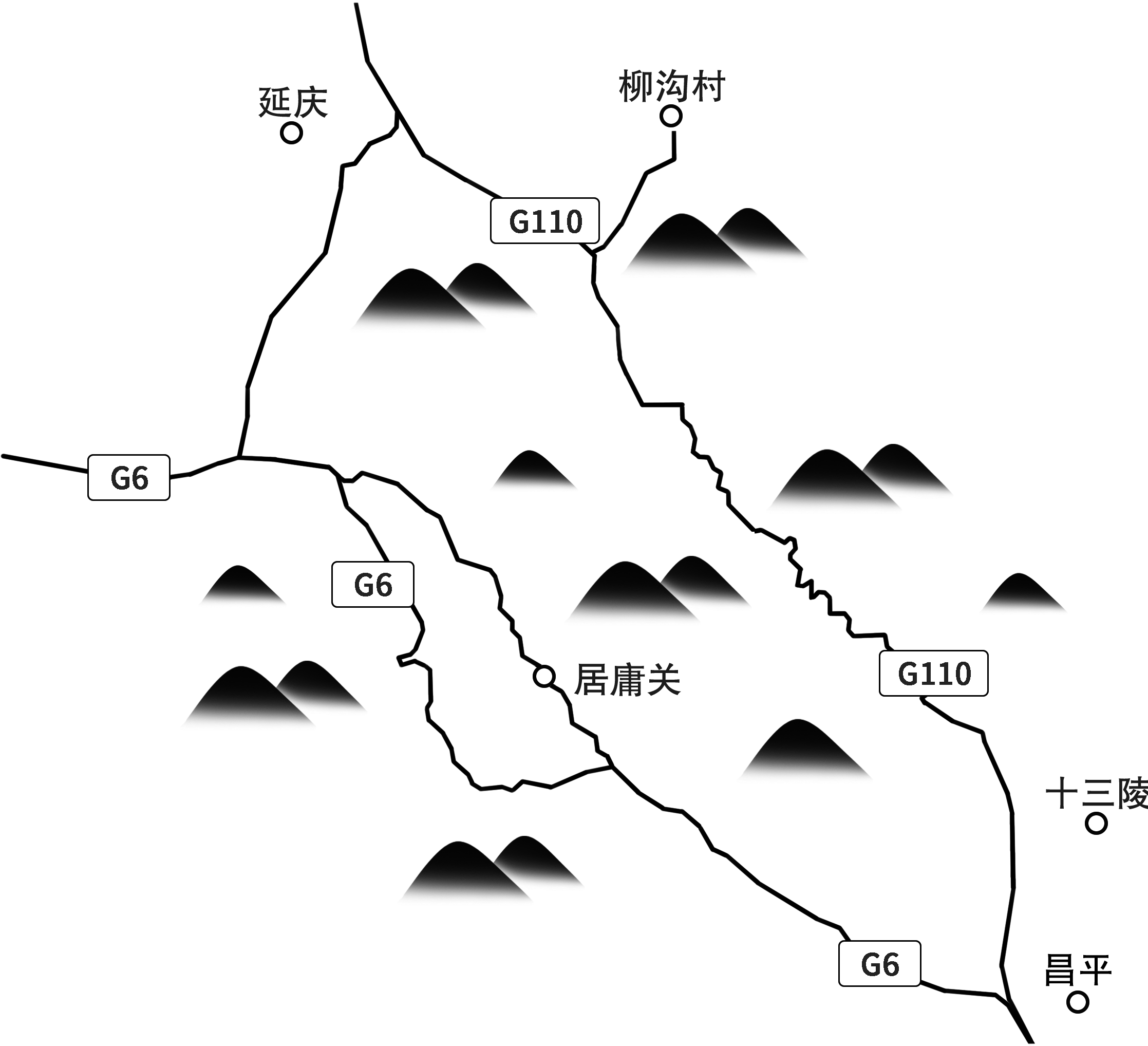

打开地图会发现,今天京郊的官厅水库由发源自燕山的妫水河而来,水库上游的妫水河穿越延庆镇,在延庆镇上游的妫水河南岸,就是柳沟村。史书中所指的柳沟天堑就是此处。

那么这个小小的柳沟村怎么又成了天堑呢?那是因为, 从柳沟出发,有一条可以穿越燕山山脉的小路,就是如今的G 110国道所在。现在它是一条高速公路,但在明朝的时候, 这却是一条盘桓在崇山峻岭中的羊肠小道。

沿着G 110国道一直向南,当走出山区时,地势豁然开朗,一个巨大的“明十三陵”指示牌撞入眼帘。在崇祯十七年,这里只有十二座皇陵,再往南走几步就是昌平州!

只有通过地图,或者亲自驶过G 110国道,才能理解“寇自柳沟抵居庸关。柳沟天堑,百人可守,竟不设备;总兵唐通、太监杜之秩迎降”这句话的真正含义。

图 柳沟路线示意图

对于时间线,还有其他史料佐证,《绥寇纪略》记载:“王承恩以守城不如守关,白遣一万人往。贼不由居庸,从柳沟抄陵后以入,一万人失道,未尝与贼遇。”

此处明确指出,闯军从柳沟抄了十二陵后路,居庸关守军并没有与闯军正面相遇。既然如此,闯军只可能先克昌平,再到居庸关。

徐鼒写《小腆纪年附考》时抄了《绥寇纪略》中的说法,他之所以要抄,显然也意识到计六奇笔下先昌平、后居庸的时间线是合理的。

时间线之谜解开,我们不妨回看崇祯十七年的三月十二日。这日,大明十二帝的陵寝所在地昌平州,当太阳升起的时候,守城的官兵揉揉眼睛,看到了难以置信的一幕——城外旌旗招展,兵甲如林,闯贼不知道何时已兵临城下。

毫无准备的昌平州一片混乱,守城军士毫无斗志,献城投降;昌平守将李守,也就是负责京师防御的总指挥襄城伯李国桢的叔叔,在猝不及防之下,力战而竭,自杀殉国;顺天巡抚何谦装死逃过闯军搜捕后,逃之夭夭;十二陵守陵太监申芝秀投降。

夺下昌平州后,闯军一不做二不休,烧毁了十二陵的地面建筑,破坏大明皇家风水,给风雨飘摇的大明王朝踩上了沉重的一脚。

此时的居庸关,对这一切还茫然不知。三天之后,也就是三月十五日,关城被从后而来的闯军包围的时候,我们不妨代入一下,唐通、杜之秩受到的心理伤害的面积何其之大—— 臣等方欲死战,奈何陛下先降?!

也许唐通、杜之秩很快就能想到一个可怕的事实—— 有熟悉地形的人当向导,带着闯军从他处暗度陈仓。此时此刻, 唐、杜二人除了投降,还能有别的选择吗?

居庸关是闯军进军路上继宁武关之后的第二大关口,如果没有绕道,恐怕天下九塞没那么容易被攻陷。但闯军来自西北,京畿是他们从来没有踏足过的地域,柳沟天堑这样隐秘的山路,闯军从何知晓呢?所以,必然有一个带路党引着闯军飞度关山。这个带路党又是谁呢?

其实,柳沟天堑不是第一次被暗度,早在崇祯九年(1636 年)七月,清军已经走过。“建虏间道自天寿山后至昌平,降夷二千人内应。”所谓天寿山,就是十二陵背靠的燕山,也就是柳沟小道。为清军带路的是驻扎在昌平,此前依附明朝的蒙古、女真降兵。八年之后是同样的路数。只是,这次已经赖不到外族降兵头上,堡垒已从内部被攻破。

“居庸及各镇总兵白邦正、刘芳名等,并昌平文武相次乞降,迎表飙集。”以上皆发生在宁武大战之后,居庸、昌平陷落之前。

这短短一句隐藏着极其重要的线索,关键词是“居庸”“刘芳名”“昌平文武相次乞降”。这告诉我们,居庸和昌平都送了降表。在唐、杜二人来援之前,居庸守将是李守。《国榷》记载“(崇祯十六年九月)李守为都督佥事总兵官,镇守居庸、昌平”。昌平同样是三驾马车——巡抚何谦、总兵李守和守陵太监申芝秀。

刘芳名又是谁?《清史稿》记载,刘芳名字孝五,汉军正白旗人,初籍宁夏,仕明至柳沟总兵——还是柳沟!

事情至此,基本真相大白。在宁武大战后,居庸、昌平先后送上降表,时间应在宣大之后,但相差不久。此时居庸关还没换防,李守、申芝秀、刘芳名等人,可能都已经与闯军暗通款曲。至于巡抚何谦是否参与?很可能没有,原因是之前几个巡抚都没有参与迎降计划,而且他如果参与其中,也没必要一走了之。

申芝秀更可能是整个计划的首脑。李守能管居庸、昌平,但不能指挥同为总兵的刘芳名;何谦没有参与迎降计划。那唯一能协调居庸、昌平、柳沟的只能是申芝秀。

从结局来看,何谦跑了,李守战死,只有申芝秀投降。李守为何战死?也许迎降计划在具体操作时发生了变化,具体为何,史书无明确记载。可以推测的是,唐通是整个计划的变数。

蓟镇总兵唐通并不在宣大、居庸、昌平这一条线上,他不知道投降计划在情理之中,于是居庸关的一桌饭来了两桌客人。

居庸、昌平防线在唐通来了之后,或许出现了分化,李守首鼠两端,下不了决心,还想打一下,坚持迎降的只有申芝秀。最后飞度柳沟,是申芝秀与刘芳名安排的,其他几人,包括杜之秩都可能被蒙在鼓里。

申芝秀为何成为迎降的主脑?他倒霉的职业生涯已经给出了答案。

崇祯十二年(1639年)正月,申芝秀被升为提督九门太监,达到人生顶峰。但没多久,到了五月,申芝秀突然犯了错误,被降级为天寿山守备,也就是守陵太监。这还没完, 十三年(1640年)三月,申芝秀又被革除总监职位,仍以守备察饬留任,“察饬”大致是审查并责令改正的意思。

也就是说,从十二年正月到十三年三月,申芝秀先升后降,从云端跌入泥尘,被发配昌平。毫无疑问,他因为某些原因把皇帝得罪了个彻底,才被一贬再贬。

此处必须插一句题外话:申芝秀被降职的时间线,与另一个重要人物产生了惊人的巧合,这个重要人物将在甲申之变中唱大轴。他是谁?此处卖个关子,先回到昌平的主角身上。

人不可以预知未来,谁都不可能想到四年之后,申芝秀这个坐在冷板凳上的守陵人,突然就站在了时代的风口浪尖上。迎接新主子,从龙开国,他要为自己一眼看到头的职业生涯奋力一搏,这就是他再充分不过的带路动机。

除了动机之外,还有一个重要旁证。锦衣卫指挥佥事王世德讲了这么一件事:“正月间练捕营获一奸细,口供贼从宣大、居庸关来,西南乃疑兵耳,人以为诳,至是果如其言。”由此可见,闯军进京的路线早有规划,如果没有非常可靠的内线接引,李自成怎么会选择有重兵把守的宣大、居庸关一路?

至于谁是这些非常可靠的内线,历史已经给出答案:杜勋迎降宣大在前,申芝秀带路柳沟在后,太监们把李自成与大明朝的命运安排得明明白白。杜勋与申芝秀事先有没有沟通,我们无从得知,但这两个关键人物在关键地点的倒戈,让拱卫京师的一系列雄关漫道成为坦途。

崇祯皇帝此时已然面临着一个可怕的局面:有人,或者有一群人,正在有计划、有步骤地将李自成大军迎到京师。宣大迎降,居庸暗度,都不过是一场巨大阴谋的前奏。

当崇祯得知居庸关和昌平皇陵已经落入敌手的时候,已经是三月十六日,但他不知道的是,自己的人生已经进入倒计时,只剩下区区七十二小时。

那么,这场胆敢出卖当今圣上的阴谋,都有什么人参与?这场阴谋又是怎样推进,一步一步将崇祯送上了煤山?

大明朝最后这三天,是近四百年来所有人都没看懂的七十二小时。