芥子纳须弥,补书见天地

在信息爆炸、阅读日渐碎片化的时代,我们似乎习惯了与文字在屏幕上进行短暂的交会。然而,总有那么一群人,日复一日地俯身于长案前,以指尖感受纸张的肌理,以匠心对话时间的磨损,他们就是古籍修复师。浙江图书馆古籍修复师汪帆的新作《补书》,正是这样一部为这个沉默而特殊的职业立传的深情之作。继《寻纸》之后,汪帆以更为深邃的笔触,引领我们深入古籍修复的现场,见证一场场化腐朽为神奇的“生命”接力。《补书》远超一部技术手册的定位,它融合了器物之学、生命哲学与人文美学,让读者能认识到古籍修复绝非简单的“修补破损”,而是一场与历史对话、与材料共生、与自我修炼的实践。

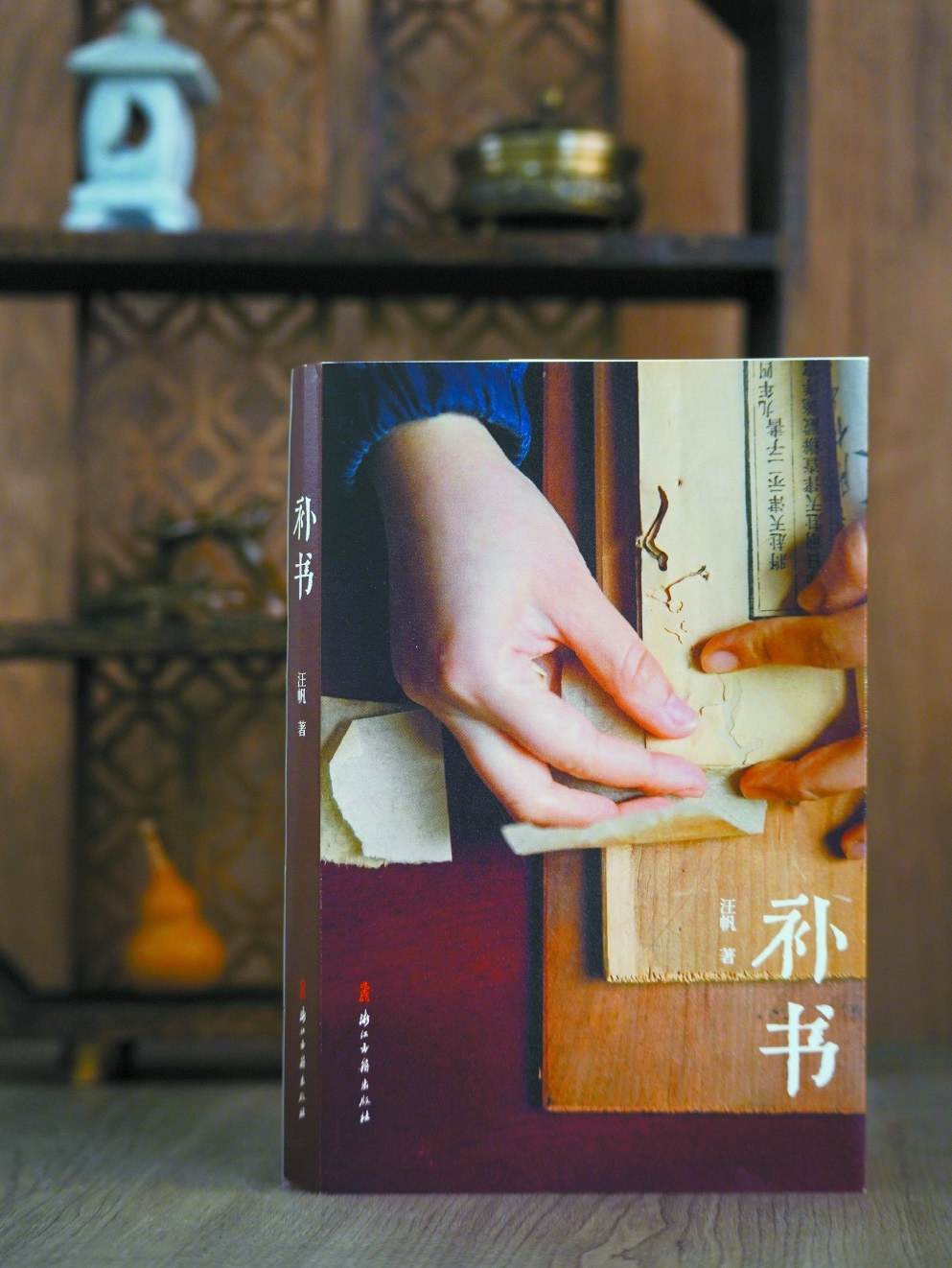

《补书》汪帆 著 浙江古籍出版社2025年出版

技艺之微:于纤毫处见真章

《补书》的开篇,便将读者带入一个如诗如画却又静谧庄严的场域——西湖孤山路28号,浙江图书馆古籍部。这里背靠放鹤亭,面朝一碧西湖,左依白堤,右傍西泠桥。然而,与周遭游客如织的喧闹形成鲜明对比,古籍部却“寂寂啼山鸟,阴阴啭黄鹂”,仿佛一处被时光遗忘的文化净土。汪帆在此工作已整整23年,她将自己喻为结庐孤山的隐逸之士,而她的“梅与鹤”,便是那一册册亟待修复的古籍。

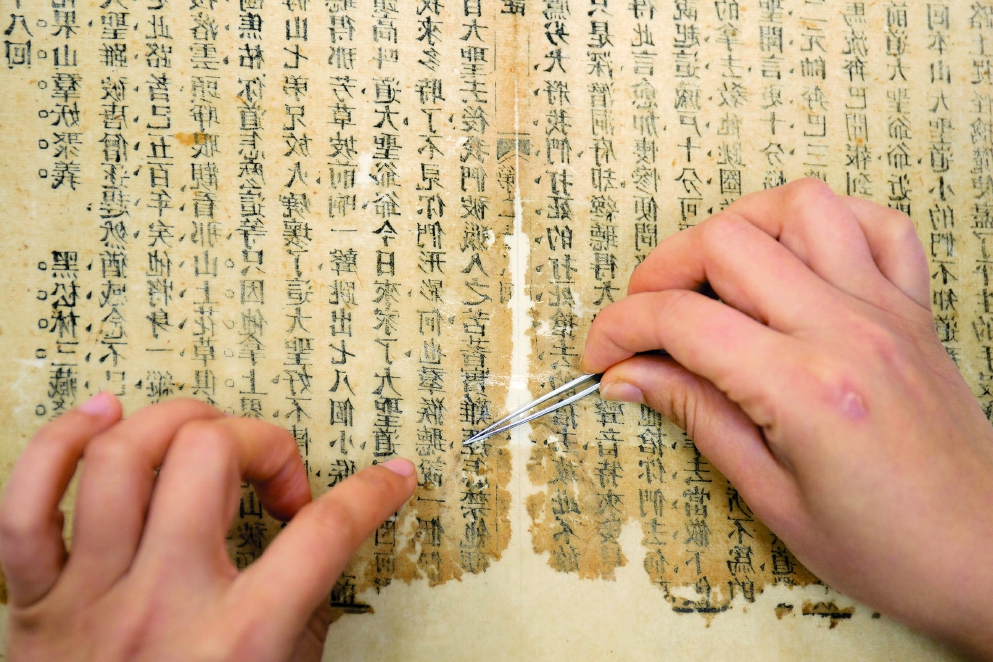

修复师的工作,始于对工具的极致讲究。汪帆以“修复师的十八般兵器”为题,为我们上了一堂生动的工具课。她回忆2007年上海图书馆的潘美娣老师来杭授课,随身携带一个亲自缝制的“兵器包”,里面每一样工具都泛着“滑熟可喜、幽光沉静的包浆”。挑选镊子要看镊子头是否介于尖与不尖之间,太尖容易把纸戳破,不尖则夹不住;亲手制作竹启子,要求“头必须有竹节,否则易劈叉”,中间要“有肉”才兼具弹性与韧性;甚至连偶然发现的一套30元的兽医手术刀,也能化身为“金针救书”的利器。在潘美娣看来,“只要工能善其事,利器皆可为我所用”。这种对工具的痴迷,实则是修复师追求精准与控制的外化,是匠人精神的起点。

而基本功的锤炼,更是近乎苦行僧般的修炼。汪帆在书中生动描述了在国家图书馆杜伟生老师门下学习装订时遭遇的“挫败”。看似简单的“齐书口”,要求几十页书的折口必须在同一平面上,“突出一丝就会形成一道白印,凹进去的一叶就是一个黑影”。汪帆和同学们“弯着腰,弓起背,伸长脖子,对着眼”,反复练习,却仍不得要领,甚至一度想动“从中间抽出一叶”的歪心思,被老师一眼看穿,厉声呵斥:“这是修书还是毁书?”裁边时,杜老师举重若轻,“把一叠纸看成一张纸,一刀下去只裁一张”,而学生们却往往裁得“不是丝丝缕缕,挂着纸毛,就是如同狗咬,坑坑洼洼”。这种对“平整、直角、无痕”的极致追求,最终内化为一种“职业病”——看到咖啡馆歪扭的绢帘会浑身不适,看到散乱的餐巾会无意识地将它们叠齐。汪帆感慨《古籍修复技术规范与质量要求》中对基本功的表述不过寥寥数字,“但要达到这短短几字的要求,修复师们背后得付出多大的努力啊”。这正是“史书上的寥寥几笔,就是他们波澜壮阔的一生”在微观技艺上的映照。

古籍修复中

哲学之思:在“最小干预”与“尽善尽美”之间走钢丝

古籍修复绝非简单的“复原如新”,其核心是一场贯穿始终的哲学思辨。汪帆在书中以大量的实践案例,深入浅出地探讨了修复的伦理与尺度问题,其中最精彩的莫过于对“忒修斯之船”悖论的援引与回应。

她以修复一部康熙年间《杭州府志》为例。这部书的前人在修复的补纸上用心良苦,在“划栏补字”上极尽考究,字体仿刻精细,栏线接续连贯,却在修复材料上极为马虎,选用比原纸厚一倍的白色补纸,随意粘贴,导致补纸边缘支棱,顶压完好部分,造成新的劣化。面对这种“历史痕迹”,汪帆遵循“保留历史信息”的原则,不能简单祛除,只能在原有修复基础上进行极其困难的再加工,“夹着几毫米大小的纸片,还得顺着补纸上的笔道,再给贴回去”。这种修复,耗时耗力,且考验心性,让她不禁感慨:“周嘉胄所言‘不遇良工,宁存故物’,此书还真的不如不修呢!”

由此,她引出西方修复理论家切萨雷·布兰迪的观点:修复必须有利于而非妨碍任何可能的后续干预。这与中国的“整旧如旧”“最少干预”“可识别”原则异曲同工,但如何把握这个“度”,却是永恒的难题。汪帆以书画修复中的“全色”“接笔”与古籍修复的“划栏补字”进行对比,阐明了不同文献类型因其“唯一性”与“复本性”的差异,所适用的修复理念也截然不同。古籍作为复本文献,更强调信息的真实性而非视觉的完整性。但是修复原则也只是开展修复工作、选取修复方法的基础,是让修复师能够在“可为”和“不可为”之间寻求平衡点,以达到恰到好处的修复效果。

《补书》中对“染色”技艺的探讨,尤为体现修复师“风物长宜放眼量”的远见。2014年某博物馆展出一部宋刻珍品,其前人修复所用补纸染色明显深于原书,正是因违背“宁浅勿深”原则,追求一时完美,却忽视了植物染料随时间变深的特性——如藤黄、花青易挥发变色,橡椀、红茶所染纸张亦会自然趋深。因此,修复师须有意识地“打提前量”,既顾“当下”之色,更预留给未来颜色变化的融合空间。

汪帆曾处理一册沾染复杂水渍的古籍,其色由浅入深,末叶甚至泛红、灰黑色调。在老师胡玉清指导下,她以同一植物基色染出深浅不一的三种同类色,再调红、墨等色匹配末叶。为前后护叶配色时,她更刻意将前护叶染浅两度,以防日后色差过大,终使全书归于协调——“舒服”。

这一“未雨绸缪的色变预期”思维,贯穿染色全程。修复师不能满足于眼前和谐,当以未来评判为准,借细微色差构建整体和谐,以“浅一色”维系可辨识,以协调性达成圆融,这正是中国传统“中和之美”的体现——适度、平衡、恰到好处。西方科学可提供精密的数据与方案,却仍存在一定的变数空间,而根植于修养的传统审美,方能助人捕捉那极致之“舒服”。

而全书最为动人的哲学升华,也正在于这“让书舒服”的朴素理念。汪帆的老师胡玉清在修复敦煌卷子时,连一根古人用于缝合的麻绳都舍不得拆除,因为那是历史的见证;在修复内部看不见的“筒子叶”时,却对一根纤维是否贴合都斤斤计较,因为“书知道”。英国修复师马克·伯纳德在修复《金刚经》后,拒绝将其重新裱回卷轴形态,而是选择让各叶平躺存放,他的理由同样是:“我觉得让它这样平躺着,它会觉得比较舒服。”这种将古籍视为有生命、有感受的存在的“物我观”,超越了冷冰冰的技术主义,充满了东方智慧中“格物致知”“天人合一”的人文关怀。它意味着修复的最高境界——不是炫技,而是克制;不是征服,而是共情;不是让它焕然一新,而是让它以最自在的状态延续生命。

修复工具

传承之重:一代人的使命与新生

《补书》的另一个重要维度,是对中国古籍修复事业传承与发展的记录与思考。汪帆深情地写道:“我们这一代修复师,恰恰是伴随着‘中华古籍保护计划’的实施而成长起来的。”她本人便是这一国家工程的亲历者与受益者。

书中用大量笔墨描绘了星光熠熠的修复师群像。除了潘美娣、杜伟生,还有传拓大师马国庆,他能将西湖的晴、雨、雾、烟波之色,融于墨色的轻重、明暗、虚实之中;有对她影响至深的导师胡玉清,手把手教她如何在絮化如棉胎的《唐诗拾遗》上拼凑出指甲盖大小的残片,并灌输“修合无人见,存心有天知”的职业信念;还有已故的赵嘉福先生等老一辈大师,他们将毕生绝学倾囊相授。这些事例,让我们看到一项古老技艺是如何在师徒相授、口传心授中得以薪火相传。

与此同时,汪帆也展现了新一代修复师的开放与创新。他们不再局限于传统技艺,而是积极拥抱科学方法。在修复《唐诗拾遗》前,她会先进行纤维检测,科学判定纸性;她会探讨如何建立科学的纸张编码系统、染色色卡,让经验得以量化传承;她关注国际最新的“纸浆补书机”“手工纸浆修复法”,思考如何将科技与传统相结合。她更是身体力行,利用业余时间走遍全国访纸寻源,写下《寻纸》一书,从源头上理解材料的本性。

汪帆在书中也流露出一丝隐忧。传统手工纸的工艺在现代化冲击下正悄然变味,古法造纸的核心环节被替代,导致现代纸张难以与古纸完美匹配。但她在访途中也遇到了许多致力于复兴传统工艺的年轻匠人,这让她看到了希望。她意识到,修复师的战场不仅在修复案上,更在广阔的天地中。他们需要“跳出圈外”,从材料学、化学、影像学、项目管理等多角度赋能修复工作,推动整个行业向更规范、更科学、更系统的方向发展。

《补书》是一部有温度、有深度、有态度的作品。汪帆以修复师特有的细腻与耐心,将一份看似枯燥的工作写得生动饱满、诗意盎然。那一刀一纸、一针一线背后,是历史的厚重、哲学的思辨与情感的流淌。每一册古籍都是有生命的个体,它们承载着过去的智慧,也渴望着未来的延续。而古籍修复师,便是这群在时间的长河中,以手传心、以纸续命的“摆渡人”。他们用自己的青春和匠心,完成了一次次温柔的解救,同时对抗着时间的流逝,守护着文明的记忆。

《补书》不仅值得每一位爱书人和文化工作者细细品读,更值得每一个对传统手艺、工匠精神抱有敬意的现代人阅读。它让我们在浮躁的当下,重新思考什么是“物”的价值、什么是“人”的专注,以及如何在新时代里,让古老的文明继续优雅地呼吸。