陈先发、龚纯:诗是对“超我”的一种饥渴

陈先发,1967年10月生于安徽桐城,1989年毕业于复旦大学。曾获鲁迅文学奖、华语文学传媒大奖、十月文学奖、草堂诗歌年度诗人大奖、英国剑桥大学银柳叶奖等国内外数十种文学奖项。

龚纯,1968年生于湖北潜江,著有诗集《蛙鸣十三省》《 听众 ,小雨 ,秋天和国家》两部。被《当代青年》杂志社评为“十大当代青年诗人”。作品入选多种诗歌年选和佳作选。

访 谈 人 :龚 纯

被访谈人:陈先发

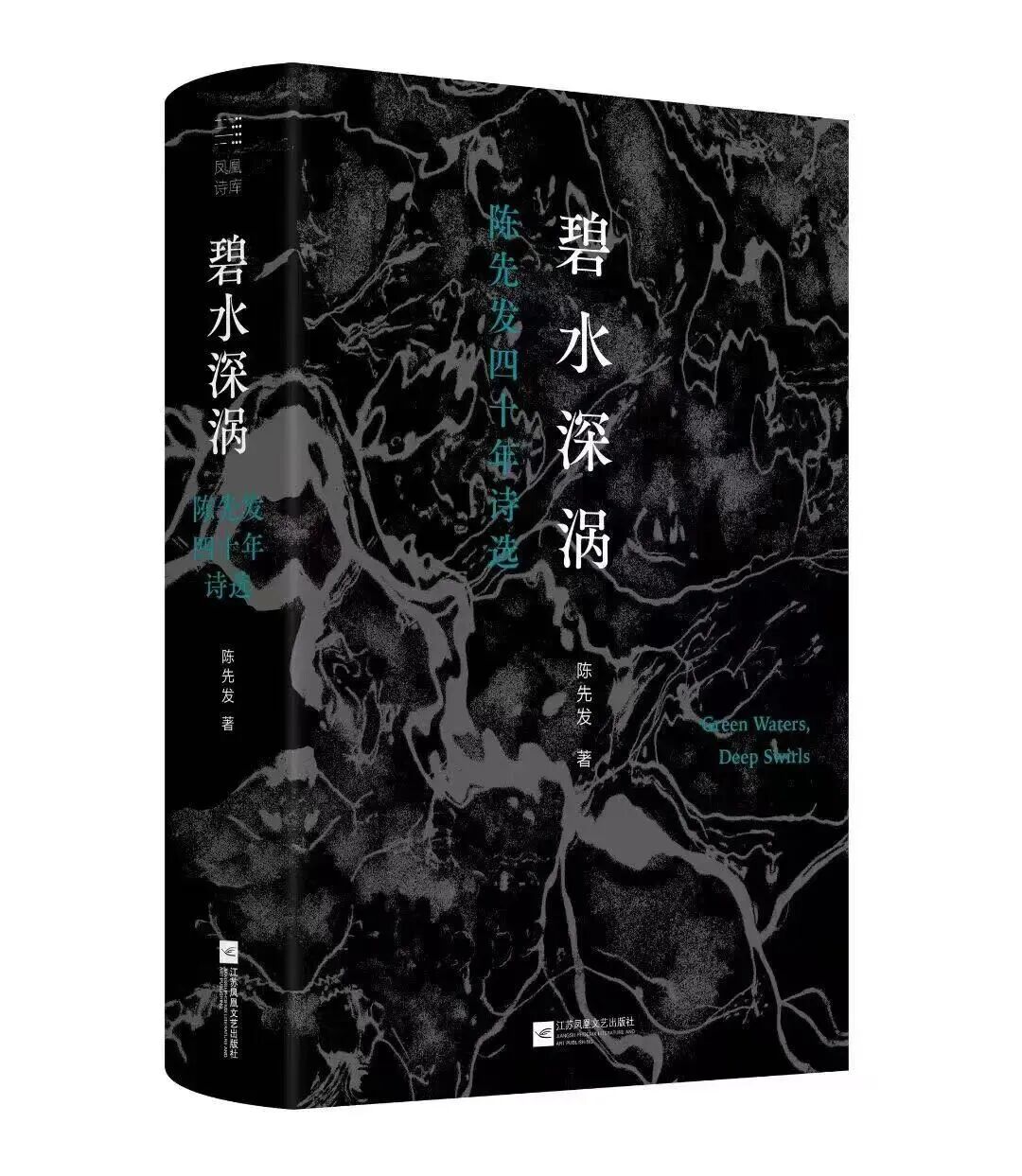

《碧水深涡:陈先发四十年诗选》

龚 纯:

首先祝贺您,新著《碧水深涡:陈先发四十年诗选》问世。一般来说,大时间跨度的作品集结能清晰地展现一个诗人的内在精神面貌,其实也潜存着时代变迁的一些线索,可供研究的维度是多元的。在您这本新作中有不少大家熟悉的名篇,姑且按下不表。有首仅仅八行的短诗《以病为师》,当年一读,这题目就刻在心里了。当时想,这里或许掩藏着某种值得延展开去的诗学理念。那么,我们今天的对话就从这儿切入吧。您觉得对一个具体的诗人而言,这里所讲的“病”意味着什么?或者,您觉得循病而行,可以寻得哪种突破的契机?

陈先发:

谢谢蛙兄(龚纯又名湖北青蛙)。这些年,你的作品是我观察当代诗歌的一个重要样本。《以病为师》大约是十年前的一首短诗。内观、自省、自我体察,这些算是写作者的基础课,知自身之疾不是一件易事,理解自己比理解他人更难。

如果说我和我读到、接触到的当代诗人有什么通病,我觉得重要的一点就是诗的“觉他能力”在衰减。这四五十年来,当代汉语诗人抛弃空泛苍白的宏观诗学叙事语调,以个体生命体验为基石,不断丰富审美力与实现路径的探索,诗的生态与创造力可以说是生机勃勃的。但并非没有病相。诗的“觉他能力”,这是值得持续展开的一个话题。布莱希特、艾略特或杜甫,之所以是大诗人,是因为他们的写作有强悍的“觉他能力”,可以触碰到无穷的他人之心、后人之心,刺疼与他们时代毫不相干的他人之心。这是一种了不起的能力。而在我们的诗人群里,可能绝大多数人觉得,把个体生命样本钻研透了才是最重要的,大家对人之普遍性、公共现象的研究丧失了热情,甚至报之以嘲讽。诗人对语言之外、圈子之外的公共事件的见识,没有穿透力和前瞻性;对大面积的社会生态之变、对人的异化,无法形成有效的认识能力。本质上,这是一种能力的缺失。一个巨变的时代向每个精神领域都会发出强大的追问,而有愿望、有能力回应这种追问的诗人太少了。

诗的这种回应,未必都是鸿篇巨制,布莱克的《扫烟囱的男孩》只有十二行。当代诗歌作品中,有清晰精神结构的太少了。我一直说长篇小说《白鹿原》之所以重要,是因为它呼应了两千多年中国宗族社会模式和宗族文化的破产,在精神层面有一种巨大的结构性张力。显著的“觉他能力”令这些作品穿透时间的铁幕往下传递。而要养成这种能力,需要诗人投身于更广泛的对话关系中,提升对时代的介入性。让事件的现实化身为“诗的事件”,其实是一种使命。萨义德说:“真正的知识分子在受到形而上的热情以及正义、真理的超然无私的原则感召时,斥责腐朽,保卫弱者,反抗不完美或压迫的权威,这才是他们的本色。”当然,你完全可以侧身而避,去做一个隐逸的诗人,这没有问题,但在一个时代的诗人集体中,不能缺失觉他性诗人,他不以情绪的宣泄来表明立场,而是从对现象、普遍性困境和复杂社会生态中的掘进与发现中,在诗与世道人心间的对峙、纠缠、相互凝视中,不断更新与深化诗的动力机制。哪怕最终他能发出的呼唤,只是一种衰竭的呼救,也没关系,它依然是一种诗的声音。

从诗的内部观察,“觉他能力”其实是此在的个体生命的奇异拓展。鲁迅在“切己的琐事”和“世界的哀愁”间踯躅,他在前者中捕捉了生存乐趣,又在宣称“无穷的远方,无数的人们,都与我有关”中完成了一次远离。个体生命总被这矛盾着的两具旧引擎同时驱动着,冒着焦虑的黑烟。这似乎是一个启示:不刺入他者体内,自我几乎寸步难行。我们所有写作者,不在时代创口的外面,而在这创口之中。写作作为一种行为,也不在我们所讨伐的罪行之外,而必先自置于这罪行之痛中。明白了“他者”是任意一人而非具体一人,依然有着知他、觉他、爱他的冲动,唯此才不至沦入对自我的厌倦。如果“觉他能力”不断衰减,有可能令诗歌更趋于成为一个透明而封闭的瓶中之物,瓶中人的命运,在瓶外的广漠世界眼中,只是一个戴着语言王冠的干硬的木乃伊标本。我觉得在此处,我自己有很大的反省空间。

龚 纯:

我可不可以认为,您讲的“觉他”其实意味着一种诗性正义?我记得您谈过诗性正义这个话题。

陈先发:

记不清是南京的刘立杆还是别的诗人讲过这么一句话,写诗本身意味着一种正义。我赞同这个讲法。诗是一己的精神通道。但离开了个人范式和具体的诗之语境来谈诗性正义,容易被误读成为诗前置了某种目的性,会形成诗的另一类桎梏。比如,杜甫之为杜甫,并不在于他对时世离乱和弱小生命的注视和恤悯。这种注视和恤悯,在他之前历代诗人中从未断绝,可谓汗牛充栋,但借由杜甫的巨大语言学创造而成了一种天才范式,一种永生的现场语境。安史之乱时代,从杜甫的语言学行动中找到了一个挖掘自身的巨大入口,从而使汉诗自《诗经》时期就有的“诗自荒野”“诗自底层”的生命活力在接续中呈现出更为大观的境界。谈诗性正义的话题,我更想延用另外一个词:诗之信念。如今我判断一首诗的优劣,常将那种具有“信念强度”的诗摆在前列。李白之诗的核心力量正是他的自由信念的强度。信念的感染力要强于语言中包含的其他部分。如果放到“觉他能力”这个话题下来讨论,我只能说,信念其实是觉他性中最强的所在。有了信念强度的语言创新,才称得上是语言创新。信念孱弱的,只能称之为修辞创新。信念的孱弱、人之意志力的孱弱、在感受普遍性痛苦的通约能力上的孱弱、生存洞察力和见识的孱弱,才是诗的真正阻力。认识到这一层,对起步阶段的年轻诗人其实尤为重要。

龚 纯:

很多时刻,我觉得一首诗的力量感源于混沌,似乎很难做出明晰的分类,而且力量感的形成需要写与读之间的微妙互动。在以往您的谈话中,贯穿着关于语言之“力”的不少想法,我能否这么说,追逐语言的强度是您在创作中设定的目标之一?

陈先发:

确实,我曾有个观点:诗,正是力的各种语言关系之和。在一首诗的内在氛围中,一个词可以迸发出在任何别处都无法呈现的活力。一个词,与别的词撞击后,又被砌在一起,像一块砖在一座建筑中要承担、均衡、消化来自整体的受力。词的力量在流动。在词的旋涡中,可能还会出现一股仿佛越拧越紧的向心力。当我说“词”时,它不仅仅是文字,还包括这个文字的形体、动态、与物的对应、声音、某种可浸入的场景,以及对这个词的想象……它不是单线条的,不是单薄的,而是多种力量的合体。词与词的衔接、碰撞、咬合,语言的流动感,这些流体之力,时而又在某处戛然而止,必须转折、分段,或者猝然结束,以形成一种意义上的断裂,总之它无处不在显示力的奥妙关系。当你读了一首诗,可能瞬间被击中。无疑,是各股力在你心中冲撞。各种力达成了一种协同,现出语言自体的砌合之美:力道恰到好处,字和词的揳入让你感觉到它们不可被替代,换别的任何词、任何结构都不行,某种难以言说的精准度。词与词、词与物、物与物的各种关联的力,诗人于此献出他饱蘸心血的技艺。写一首诗,其实就是诗人在分配、调节各种力的关系。

刚才讲到意志力,我觉得在一首诗的精神装置中,最关键的是人的意志力。很难清晰地描述这个词,但我们分明感受到是它在突破心灵的壁垒,而不是来自修辞的力量。诗的聒噪与暴力抒情中包含着一种想象,即假定了它本身是人的意志力,但它不是。甚至在一首诗中,意志力有一种破坏性本能,它让人不适。比如,德裔美国诗人布考斯基,《时代》周刊称作的“下层阶级的桂冠诗人”,他是恶棍、酒鬼、流浪汉、诗的苦役长工,他的诗写了大量苦力、妓女、一无所依的昏聩老人等边缘人。显然,给你冲击力的不是这些形象和描述性语言,而是寄生于一种放浪形骸的生存意志力,像一柄罕见的锥子刺穿了时代的各种外壳。在“诗之所是”与“词之所能”间,永恒荡漾着的涟漪,是诗的意志力在释放它永不衰竭的动能。

龚 纯:

记得我们以前探讨过向汉文化传统索取写作资源的问题,多年前您在一篇文章中谈过“本土性在当代”这个争议性的话题。我们在现代忧惧中发生了一些认知上的倾斜甚至颠覆,反对文化寻根,反对中国文化身份那种认同,而您似乎一往无前、无所畏惧,在“本土性”中深耕不止。经过“火质”“土质”“木质”几个时期的写作,您写出了一大批深具本土意识、历险性和开创性的重要作品。尽管如此,在诗人们中间还暗暗涌动着一种诗歌观念,即“本土性”基于中国农耕文化,“本土性”深耕不是“历史的终结”,而是“历史的终结”的复兴,这些泛论致使对您的诗歌写作也有“现代性不足”的诘难。对此您怎么看?

陈先发:

我很奇怪,为什么一些人至今仍认为汉文化传统与现代性、当代性是不相容的,过度激进的观点我们从不匮乏,鲁迅和钱玄同当年主张彻底废除汉字,声称“中国人的书一本也不要读”,而今如何?汉文化传统完全可以保持足够的开放性,以永不懈怠的生命力更新来适应现代化进程,“颠覆”当然可以在各自体内完成。我讲的本土性,是指在新的历史语境中重新审视汉语的创造活力,激活“我的”当代性。

我们无法清除深植于汉语之中、深植于日常一言一行之中的传统,又无法自外于现代化的历史过程,我们还能怎么做?你得用筷子吃饭,你走夜路时习惯抬头看月,望月时会产生乡愁,这是中国人骨肉中内嵌的文化自觉,这也导致了个性鲜明的东方的自然观、宇宙观和人生观,在语言演变中累积了丰厚的土壤。在此土壤中深耕,不是一种选择,而是一种宿命。你能逃离吗?这个话题我过去谈得足够多,传统至今是未完成的容器,传统与反传统本就是一体两面的东西,否则不可能保持数千年活性。当然,这里面包含的“病”很多,正如开头所讲的要“以病为师”。人不可以揪着自己的头发离开脚下的土地,也只能从自身的“历史封印”上去破壁。

人的本土性没办法终结。过去的观点我不重复了,我在《黑池坝笔记》中用了十万字谈论这个问题。从文学理念及写作实践层面,我一直主张警惕传统可能带来的习气,要学会“熟中求生”。清代王麓台自题《秋山晴翠图》中写道:“不在古法,不在吾手,而又不出古法吾手之外。笔端金刚杵,在脱尽习气。”重要的是脱尽习气。在写作中,要主动逃离一种“熟的状态、习气的状态”。抛弃如庖丁解牛烂熟于腕中的技艺,搁置那些早已得心应手的东西,去面对曾让你手足无措无法掌握的力量,主动去索求经验上的“第二次生涩”:这里孕育的生机,能够粉碎已经固化的一切。这就像传统不得不在当代的困境中处理一个陌生的自己。每一个汉字都是古老的,里面都积满了“已经形成的东西”,这些已成为教条的内容正是写作所面对的敌人。为什么要保持古老的敌意呢?其要害在此。不保持这层敌意,语言创新就会很难进行。我们得让语言处在这样一个状态之中:“呈现的,而非描述的;抑制的,而非虚张的;对话的,而非单向度的;多义的,而非一语道破的;个人的,而非迷失于群体性的。”

在谈诗的本土性时,其实我一直记得尼采的一句话。他说,古典文化容易成为理性暴政化的产物,容易造成“以思压诗”:一块巨石压在一种纯然内在的声音之上。另外,我觉得现代性也好,当代性也罢,它并非一个囿于时间范畴的概念。《世说新语·品藻》有句话:“我与我周旋久,宁作我。”这句话中充溢的表现力是不是很当代?

龚 纯:

在写作时,您觉得自己内心往往处在何种状态中呢?或者您期望有个什么样的理想状态?

陈先发:

每一首诗都需要一种独立而微妙的内心处境,很难一概而论。我觉得一个诗人要认识到,自己其实是赤贫和容易枯竭的,哪怕是最糟糕的生活,也在瞬息万变中充满了动荡与新变,而人的内心要迟钝得多,我们经常枯竭到连一句新鲜有力的话也说不出,连一首内在气息贯通的小诗也写不出。对一个诗人来说,重要的是,怎么把你的枯竭也写成一首诗。枯竭本身就是一种写作资源呀,想到这里,我们可能要轻松一些。

龚 纯:

因为汉诗的传统中,诗即歌,诗可以歌。声音的微妙在诗中有难以被替代的效果。写作是为了发出自己独特的声音,在您那儿,您觉得声音在诗中意味着什么?

陈先发:

说来有意思,我其实特别不喜欢朗诵诗歌,更不适应听别人来读我的诗。我恐惧于我的诗被别人诵读出来,是因为有一种声音在我内心无法被更改、背离,或替代。当我写作时,我习惯默诵写的过程,事实上是根据声音的微妙表现进行文字的调整。

茨维塔耶娃曾被认为是“俄语中唯一用声音写诗的诗人”。我不懂俄语,难以体会这个说法的美妙之处。在我心中,汉语的声音创造力无与伦比,我在《黑池坝笔记》第二卷中专门探讨过声音在诗中的功能。这里随手摘录几则:

1.从同一首诗中每次都能听见不同的声音,并非你的耳朵特异,当代诗释放的本即是一种变化、变量、变体。与其说你听见了不如说你听见了一种可能性。

2.写作与阅读间,横亘着动荡不息的戏剧性连接。诗所创造的另一种奇迹是,它让你听见的声音,根本不源于耳膜。你的每一个毛孔、每一组细胞、每一根脑神经都有倾听的能力。你能目睹自身的“听见”。从写作的角度,一个诗人如果不想控制自己诗内的声音体系,不想让诗中的声音形成坡度、曲面、丘壑,他无疑是麻木的。智慧的阅读不仅能听见马蹄声,也能听见作者斜俯肢体想控制住马蹄的布满力量感的身形。

3.一首好诗中,声音会重塑它自己。如果这很费解,那么你可以理解为:一首诗要通过重塑某种声音在一个人体内创造出不同的读者,或者说企图去加深某一类作者。

4.一首好诗的声音,不会在你不读它时就结束。许多时候,你会被它冷不丁地吓一大跳。

5.词与词之间有一种奇妙的相互唤醒,有时与作者的写作意志毫无关联。写作中所谓的“神授”,其实是一个词以其不为人知的方式和气息唤来了另一个词。它让你听见声音,让你觉得它出自你的生命,而非眼前这首诗。

6.声音较之文字,有更高的自由、更强的敏感度,所以我推测多数诗人在写诗时,都会自觉而无须明示地形成一套把词语变成声音的内在机制。我检验刚写出的一首诗,表面上是在“看”,其实是在默“读”,我需要从声音上分辨一种诗的完成度。

7.词与词之裂隙中,充满了词的余响。但迷恋词之余响而非词之缄默,便无法理会诗的真正玄机。对语言而言,一首诗最大的危险正在于它所有的部分,都被理解;在于它体内每一种声音,都被听见。

龚 纯:

您的“声音论”确实别开生面。声音在诗的内部构建了一个虚无的建筑物。有时我觉得,正如诗人用心血要完成的东西,他要构建一种诗的内在面貌,但很少有诗人从后世得到他想获得的形象,这可能正是诗人悲剧性的一面,即他无法获得语言承诺给他的形象。您觉得呢?

陈先发:

这里涉及一个有意思的问题,一个诗人“自塑”的形象,与文学史和读者“他塑”的形象之间往往存在区别乃至冲突。博尔赫斯总是说:“我不愿意是博尔赫斯,我愿意是另一个人。”确实少有那么圆满的诗人,他得到的,正是他写下的。一个诗人内在形象的建构,外在于他为此所做的一切努力。时间唯以他的诗为抽象材料,为他重铸一个形象,要相信众人之心的提取和时间的熔铸能力,比如杜甫,纵使时有褒贬,历代所予的形象有显著差别吗?每首诗都会像一块砖,去参与你的精神面貌建设,如果有偏差,其他的诗会在漫长时空中释放纠偏冲动。文学史尽量维持着某种纯粹,诗人社会形象会从诗的形象中适度剥离出来。举个近点的例子,双照楼主人。至少我从未有过“我的诗将塑造一个什么样的我”这种焦虑。有了这种焦虑,写作将完全失去内心的自由,变得索然寡味。

龚 纯:

那么对您而言,最基础的写作动力是什么?

陈先发:

如果用一句话可以概述的话,我想说,诗是对“超我”的一种饥渴。也许所有诗人都在此彀中:写诗驱动力之一,是为了超越生不足百年、行只在宇宙一隅的有限性。这个“超我”,诗人各有表达。在一首名为《缪斯》的短诗中,阿赫玛托娃抒发了某种渴念:“当我在深夜静候她的莅临,仿佛整个生命都系在这根绷紧的弦上。什么荣誉、青春、自由,在这位手持野笛的来客前,又算得了什么?”但丁在《神曲》之地狱篇中,表达了对一种神秘主宰力量的盲信、盲从,他写道:“你的笔要步步追随这位口授者。”也可能他自己都不曾想到,这个神秘主宰就是“超我”在显形。当林风眠说:“我像斯芬克斯,坐在沙漠里,伟大的时代一个个过去了,我依然一动不动。”他显然被自己心底幻想的林风眠深深打动了。这个“超我”,其实也是每个写作者都可能遭遇一个难以自察的精神陷阱。

这种“超我”,从形象上,当然不是什么头角峥嵘的怪物,也并非要割断日常烟火绝尘而去。或者说,它甚至没有自己的独立形象。它速朽,我们还没等到第二眼,它就灰飞烟灭了。它永生,只是我们多数时刻遗忘了它,或是被它所遗忘。在内心困难时刻,最无以为继之时,无端端地,你对它的渴望忽然来了,并持续向它运动:但它分明又不在你觉得可以抵达的任何地方。

其实对一个诗人来说,一种成熟的超越模式,是让诗进入匿名状态。无姓无名的,神思与远道,就像《诗经》与汉乐府中那些诗人一样。作者的隐匿或逃遁,让诗在人群中获得最自由的呼吸。这里有个基本假设:在无数的他者体内,可以建立起“诸我”的连接,诗与无数的他人获得内心的连接。对我来说,诗应当到更丰富的人群中去呼吸,而不是仅仅与同类特质的人形成呼应。如果只在特定界域内才有活力,诗貌似寻到了知音,实则是深刻的不幸。诗应去更抗拒它的人群中,在完全不能预测的时空中,在麻木与艰难中活下去。这才是我心中“超我”的来临。

龚 纯:

好的。谢谢。我们完成了一次非常理想的诗学对话。