一个纯粹的学者——忆裘锡圭先生在香港中文大学访问的日子

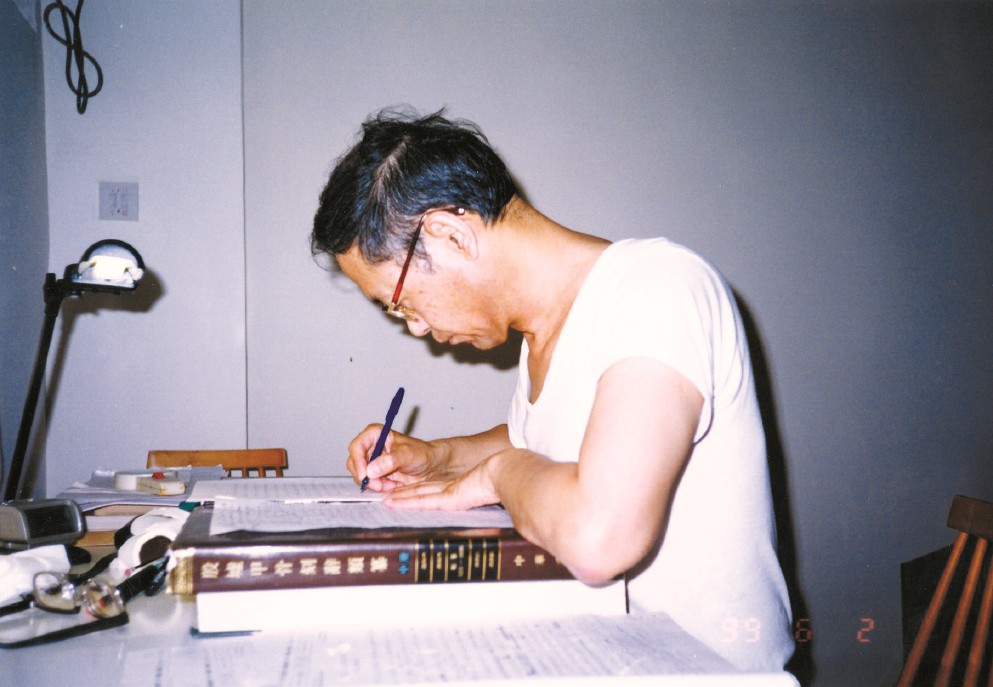

1999年5月,裘锡圭于香港中文大学的大学宾馆 沈建华 摄

裘锡圭《甲骨文金文资料库计划〈甲骨字总表〉阅读报告》,并附有4页修改草稿。原稿现藏香港中文大学中国文化研究所

1997年是香港回归的第一年,10月由香港中文大学中文系举办了第三届古文字国际研讨会,这次会议邀请了70多人,除内地的著名学者外,最大的特色是邀请了国内港台地区的古文字研究青年英杰。

会议召开前一天,北京大部分学者都选择先飞到深圳,再入境香港。记得大会报到那天下午学者们已基本陆续到达,大家很期待裘锡圭先生,一直在问怎么现在还没到,有人说李家浩教授陪同裘先生同行。我一查航班准点抵达深圳,怎么算时间也应该中午到香港了。我立刻给裘先生家打电话,夫人董岩老师一听很是焦急,与我想的一样:是否丢了证件?是否在海关出了什么问题?他们二位到底能去哪儿?

那是一个没有手机通讯的年代,时间可以变得很慢,交通不可预知,这个等待的过程,足以让你变得焦躁不安,我心里有一百个奔腾和猜测。下午,裘先生和李家浩教授拖着行李出现在香港中大校园,悬念终于落下,我松了一口气。

后来,我从董岩老师那里了解迟到的原因是,裘先生和李家浩老师在飞机场因讨论古文字问题,竟然错过了登机的时间,只好改签下一班飞机。董老师抱怨说:“两个书呆子,没有办法。”我坐在办公室想象裘先生沉浸讨论状态的那份执着、身心投入的样子,突然理解什么是忘情世外,学问至深处,时空皆可抛,裘先生误机之事反成美谈,在我心里留下深深的敬畏。

就在这次研讨会议上,裘先生发表了《释西周甲骨文的“召卜”字》一文,是整个会议论文中的亮点。裘先生通过从西周甲骨形态常用语的“召卜”字审视,纠正前人所释为“卜问”的命辞,认为该字有它的独立性,应该被看作占卜者根据卜兆而作判断的占辞。裘先生认为甲骨卜辞中的王占曰、无(口+卜)(咎),都有可能是兆的表意初文。裘先生这篇短小精要的文章至今仍是考释文字的经典。

我在这次会上提交的小文《卜辞所见地名同字异体及假借释例》,是与饶宗颐先生编纂《甲骨文通检》田猎分册的一个副产品。根据田猎同版部分地名,将过去不识或误释为两个不同的地名,通过互见排列检验的办法可确认为同字异体或假借字,对考释甲骨文字的结构假借,提供新的认识。

会议期间,有学者转告我,裘先生说,“沈建华这篇文章有进步了”。古文字学界都知道能得到裘先生的评价是极为难得的,这句话出乎我意料,简直不敢相信。曾听外子唐晓峰说起,裘先生在畅春园散步时向他谈到我发表的稿子,希望唐晓峰先替我把一下关,免得有很多句子不通。由于我俩专业不同各忙各的,加上二地分居,裘先生这份嘱托也没有很好践行,但从此之后我每次写论文时,总感觉裘先生站在我的背后,一双犀利的眼睛在看着我,我只好一次次地修改,不敢掉以轻心。

此次会议结束后,裘锡圭先生留港接受所长陈方正邀请,对我们研究所的甲骨文电子资料库计划进行审核,给出他的意见。我从没有与裘先生近距离地接触过,据说他患青光眼已很久,看东西很吃力,董老师托我对裘先生留港期间的生活多加关照,我心里有些紧张,怕接待上有什么疏忽闪失。

所里给裘先生安排的住宿在大学宾馆,那是一座漂亮的淡黄奶油色的西班牙式别墅,远眺可以看到马料水公海,环境旖旎,优美安静,据说原来是前校长的官邸。会后第一天,裘先生向我提出希望拜见刘殿爵先生,正好大学宾馆与逸夫书院刘先生寓所相距不远。刘先生的办公室就在我隔壁,我经常在走廊里看到他怀揣着杯子,小小的身驱,踽踽独行,面容谦和安祥,说话吐字很轻、很慢,很绅士、儒雅,永远带着微笑。我来港多年无缘与刘先生近距离接触,所里安排第二天上午由我陪裘先生去他寓所,心里真的好一阵兴奋。

刘先生1970年代在伦敦大学亚非学院执教。为传播中国传统文化,他在英国期间翻译了《老子》《孟子》《论语》,这三部书成为西方学者研治中国哲学必读之经典,被誉为译坛汉学权威之作,他也被视如中西文化桥梁的玄奘。1978年受聘为香港中文大学中文系讲座教授后,刘先生与学生安乐哲合作,先后翻译了《淮南子·原道》《孙膑兵法》等。他还与陈方正所长创建了中大汉达古文献电子数据库《先秦两汉古籍逐字索引丛刊》《魏晋南北朝古籍逐字索引丛刊》。他还有《新式标点广雅疏证》等28部著作,厥功甚伟,受到海内外学界极高评价。

第二天上午十点,我们准时叩开了刘教授寓所门,刘教授柔弱瘦小的身子埋在长沙发里,带着微笑向我们点头示意。裘先生趋前向刘教授问候,接着裘先生颜情肃穆,两手垂下,低首执弟子礼,我站在边上屏住呼吸,沉默片刻,我们始终没敢坐下来,站着与刘教授问候起居日常,刘教授也不紧不慢地问一句回答一句。裘先生看到茶几上放着一盘围棋,露出十分惊讶的神情,刘教授说下围棋是他的兴趣爱好,换一下脑子消遣权当休息。多年以来,刘教授做了如此多的经典汉学翻译工作,还有时间下围棋?我能理解裘先生的不可思议,想必读书写作占满了他的整个生活。

很快我的推测被推翻了。裘先生在中大逗留期间,他的大弟子胡平生先生正好应饶公邀请也在中大访问,这期间会陪着裘先生有时来我租住的赤坭坪村小屋,晚上我们一起聊天,还一起看美国迪士尼制作的《唐老鸭俱乐部》。这是一部制作精良、想象力丰富的动画片,有100集,每一个小故事都充满了智慧,活泼可爱率真,角色魅力十足,吸引了全球无数孩子。只是我万万没有想到连裘先生也深深着迷。裘先生对我说:“建华,不怕你笑话,我倒很喜欢看美国卡通片唐老鸭。”1990年代流行出租经典录影带,那些日子我一下班就忙赶着去沙田借还录影带,晚上等裘先生来接着看《唐老鸭俱乐部》动画片。

裘先生在学界素以严肃认真著称,而看到裘先生沉浸于唐老鸭、放怀大笑的那个神情,我几乎不敢相信,甚至不可思议,究竟为什么一部动画片能吸引一个古文字学家产生如此浓厚的兴趣?动画片塑造了另一个时空,引人进入一个纯真世界,在这个童心世界里有层出不穷的故事,有太多要解开的谜题,可以让人忘掉周围的一切烦恼。我突然悟到,裘先生受到吸引,不是因为动画本身,而是因为他有一颗永远执着的好奇心。

裘先生在所里访问期间,我向他当面征求关于中国文化研究所建立甲骨文电子资料库的意见,裘先生很赞同,他表示最重要的是重新将甲骨文字形总表修订完善,包括校对释文,尽可能提供完整全面的资料或更多的信息,给出甲骨文完备合理的部首和字头,以便读者查阅。

中国文化研究所甲骨文电子资料库在设计时,是参照《先秦两汉古籍逐字索引丛刊》按标点断句来检索上下文的。《中国语文》1988年第一期有裘先生《关于殷墟卜辞的命辞是否问句的考察》一文,对此我向裘先生请教,我们资料库在输入释文时,卜辞有的是问句,有的不是问句,那么该如何掌控释文的标点?裘先生说最好尾句一律按句号,因为问号错误要比句号严重得多,现在从整体来看,卜辞命辞都是陈述句式。裘先生一席话,一下子解除了我最初的疑惑,豁然开朗。

一眨眼裘先生七天的访问就要结束了,要独自一人从深圳返回北京。我担心他眼睛不好,又不熟悉路况,决定送他到机场。到了机场大厅,时间还早,我问裘先生要不要喝杯饮料,他表示喜欢喝红豆冰。好嘞,我去买!

在港请裘先生吃饭时,他对香港的红豆冰钟爱连连,还说:“董岩在,我就不能吃了。”这次裘先生尝了一口,失望地皱了一下眉头:“不甜。”接着他走到小卖部很认真地对营业员说:“这个红豆冰为什么不像香港做的那么甜?”后来裘先生接受了我的建议:“不如干脆换一个冰冻柠檬红茶喝吧。”

1998年裘先生得知我到北京,邀请我和唐晓峰吃饭,走出北大西校门过马路时,一辆大卡车急速闯入亮着绿灯的人行道,裘先生毫不犹豫冲上前去,跟司机论理,董老师连忙上去拉住怕他撞上车,裘先生愤怒大声道:“我不能纵容这些破坏交通规则的人!”这番话让我震撼得说不出话来,我突然想起傅雷在厨房撕错日历又重新粘上的情节,二者事异类同,何其相似。

这两个小细节,多年来一直萦绕我心际难忘,让我看到裘先生治学背后的一面——一个纯粹的学者是怎样在生活小事中践行对品质的要求、对细节的把控,他严谨的学术思维早已渗透他的生活肌理,更体现了他对于秩序感的本能执着,生活中哪怕最微小的“错版”都会触动他特有的完美主义精神。我相信古文字学界再难找到像裘先生这样的第二人了。

1996年,在饶宗颐、陈方正所长的创导下,我们先后建立了甲骨文、金文、简帛出土文献电子资料库。所里每年分别邀请了国内从事不同专业的著名学者参与编辑审稿工作。甲骨文资料库在输入中国社科院历史所《甲骨文合集释文》(稿本)的同时,为了能够达到资料类聚检索的功能,需要建立一个完整统一的甲骨文字形表。字形表的释字和临摹是否准确,关系到甲骨文电子资料库80万个条目的检索,它的功能相当于一把开门的钥匙。

裘先生治学严谨、探微析理,饶公决定请他来研究所访问一个月,为我和曹锦炎做的甲骨文字形表作审稿。1999年过了春节,所长就吩咐我先电话试着与裘先生联系。5月,裘先生携夫人董岩老师一起,第二次来到香港中大,仍被安排住在大学宾馆,这样我们互动就方便多了。

宾馆在半山腰,下山到研究所有一段路,为方便裘先生查阅核对,我干脆把13册《甲骨文合集》和《殷墟甲骨刻辞类纂》(以下省称《类纂》)上中下三册,还有《殷墟刻辞摹释总集》等工具书都抱到他们住的房间,我们的初稿也送到他那里。裘先生审稿看得极为细致,详细撰写了《甲骨文金文资料库计划〈甲骨字总表〉阅读报告》,并附有4页修改草稿,长达6000多字24页。

今天重温裘先生的这份阅读报告,我感觉完全称得上是一篇学术论文佚稿——与其说是为字形表作总结性的审稿,不如说是一篇书评。裘先生对字形表初稿既有肯定,又有批评。他肯定合理的部分7项,指出错误、必须修订的部分9项,对《类纂》字表也作了评语。对这份阅读报告,裘先生投入了大量的精力,对于编纂甲骨文字工具书提出极为全面的规范要求,包括形体、字头分合、字与词、隶定、归部与排列、摹写、遗漏、增订等;特别提出甲骨文字编的一个“字”与“词”必须统一的看法(如“何”字与贞人带日字的“(日+何)”异体字),对于今天的研究具有很重要的指导意义。他阅读报告第9页说:

从理论上说,既是字表,立字头当然应该以字为单位,而不应该以词为单位。从实际操作角度来看,要做到统一地以词为单位,也几乎不可能的。我们对卜辞中很多的用法还缺乏足够的知识,例如上面举过的用来指称人的“何”和“(日+何)”,它们究竟是不是用来表示同一个人名,或同一个族氏的,我们就不能肯定。这就是说,即使在都用人名的时候,它们也不一定就代表同一个词为单位的原则,必然会遇到难以克服的困难,所以我们必须把以字为单位当作立字头的统一原则。

裘先生离别中大前几天,陈方正所长交给我这份沉甸甸的24页审阅报告复印手稿。裘先生清秀工整的字体令我惊讶,更多的是感动与愧疚,我庆幸有此机缘得到裘先生亲炙教言,平凡的我居然消耗了他那么多精力和心血。字形表152个部首下,从第1字到最后第4071字,每一个临摹的字,哪怕细微一点的笔画都没有逃过裘先生的眼睛,可以说裘先生把全部甲骨文字形表逐一与拓片核对了一遍,包括最容易忽视的干支表,都没有放过。

其实自裘先生审阅字形表以来,我一直都处在忐忑不安的惶恐状态中,每天我到宾馆听取裘先生的修改意见时,思想上充满压力。好在也因为有裘先生严格的把关,我的紧张情绪逐渐放松,也才慢慢有了自信。我按照裘先生的审稿意见逐一修订,对我来说这既是问学的过程,也是走近裘先生追求完美学术境界的体验,某种意义上远远超过审稿的本身,一个月时间太短,却让我受益终身。

2001年《新编甲骨文字形总表》由香港中大出版社出版,甲骨文字检索参考《类纂》甲骨部首自然分类法。这部书很快受到学界和初学者的欢迎和关注。编著期间正好赶上世纪末的最后一班车,并迎来甲骨百年纪念,算是我们献给新世纪与甲骨学的一份薄礼吧。尽管我们水平有限,字表仍存有很多破绽漏洞,十多年来先后再版、增补二次出版,在编纂的路上不断缝缝补补,但终究收获了不少惊喜和满足。

2006年曹锦炎和我编著的《甲骨文校释总集》20卷由上海辞书出版社出版,得到裘先生和李学勤先生的推荐好评,2009年获得高等院校科学研究优秀成果一等奖。流光倏过,二十六年逝去,近日翻检旧物,睹裘先生旧稿,散落的记忆也变得清晰,勾起裘先生在香港中大校园的那段往事。如今斯人已去,思之不禁黯然,其实渐行渐远的不止是沧海岁月里的人和事,还有守望田里拾麦穗的自己。

(作者为清华大学出土文献研究与保护中心副研究员)