群英会作为中介:试论解放区文艺的“制度情境”

摘 要 群英会是20世纪40年代解放区伴随着边区“劳模运动”诞生的一项制度,这项制度促进了根据地的经济生产与政治生活,在文化工作方面也产生了相当重要的影响。首先,群英会成功组织起大批根据地文化人,为他们与农村现实互动提供了经济、高效的新平台;其次,群英会形成了一种区别于传统“作家文学”的文本生产机制,并在大规模的文书流转中缔造出一个以劳动英雄事迹为中心的象征空间;再次,群英会作为一种“制度情境”,影响了文学的生产方式、出版形态乃至诗学结构;最后,群英会推进了群众读物出版体系的建设,并成为以“真人真事”为中心的延安文艺构想得以落实的制度性条件。

《孟祥英翻身》封面(华北新华书店1945年3月初版),图片来源于中国国家图书馆

目前围绕解放区文艺的各类讨论中,研究者普遍发现解放区形成了一种介于速写、报道、小说与散文之间的“泛报告文学”写作。研究者使用“文体交叉”“文体模糊”的说法,并认为这种混融特征呈现出解放区文艺对于艺术生产工具的改造,继而显示出全新的“生产性”[1]。值得注意的是,这种混融依然是基于现代文学体制视域所形成的观感,实际上,将“文体”理解为现代文学体制内的既有分类,并不能代表历史现场中的文体关系。倘若我们对“文体”持一种更为宽泛的理解,认为每种文体的形成都包含了特定的生活情境(Sitz im Leben)[2],那么根据地短时间内发动的一系列政治经济变革,事实上为解放区文艺孵化了多种崭新的生活情境,在孕育全新文体的同时,也产生了文体分化的倾向。

本文将这种因政治运动与制度变革而产生的、尚未完全固定为某种公认“文体”的中间状态称为“制度情境”。不同的“制度情境”为写作者带来不同的情境规定性,成为解放区文化工作者走向工农兵、与工农兵展开互动的不同中介。

群英会正是这样一种特殊的“制度情境”。群英会是20世纪40年代伴随着边区“劳模运动”诞生的制度,需要上级党委至少提前半年谋划并广泛动员辖区各专署、各县参与,劳动模范须经历基层选举,先后经县级、分区级、行署级群英会逐层选拔。与此同时,大量文化人也被动员参与到各级群英会的相关工作中。群英会由此搭建了文化工作者与农村现实互动的新平台,看上去虽然与文化工作并不相关,却在客观上为解放区文艺观念与作者制度变革提供了基础。

本文综合利用档案文献及各类出版物,呈现群英会与文化工作之间的多重联系。首先,从陕甘宁边区第一、二届杀敌英雄和劳动英雄大会(即通常所说的“群英会”)谈起,讨论群英会如何组织起延安作家并影响了边区的文艺场域。其次,本文深入太行区第一届杀敌英雄和劳动英雄大会(以下简称“太行第一届群英会”)的历史情境,分析文化工作者在其间扮演的角色,并解释群英会如何形成一种区别于传统“作家文学”的文艺生产机制,具有重构解放区象征空间的潜力。最后,本文以赵树理《孟祥英翻身》为例,分析这类作品的诗学构造如何在与群英会的往复对话中生成,又如何处于群英会所缔造的总体象征空间内部,这种复杂关系无法在文学/政策、小说/报道等二元区分下获得解释。而在余论部分,本文希望补充介绍群英会在推动建立群众读物体系、整合乡村通俗文艺系统方面的意义。

一、作为“中介”的群英会

一提起群英会,人们往往会想到它在促进经济生产、政治动员与人员整合方面的作用,而忽略这一制度对于解放区文化工作所产生的影响。事实上,伴随“劳模运动”在边区的深入开展,延安文化人也以某种方式被组织起来。现有研究已指出,1943年陕甘宁边区文化工作者的“下乡运动”正是伴随劳模运动展开的[3]。1943年2月10日,时任《解放日报》总编辑的陆定一借古元木刻《向吴满有看齐》发出“文化下乡”的倡议[4],而在文章刊出的几天前,文化界也与吴满有、赵占魁、黄立德三位劳动英雄在延安举行了规模盛大的座谈。这次座谈会经过了精心的组织筹备,二百余名文化界人士参与,多位作家、诗人、作曲家与电影从业者被动员完成以劳动英雄为题材的创作[5]。自1943年3月开始,《解放日报》陆续发表以边区劳动英雄为题材的特写、报告、小说、诗歌、版画、歌曲等大量不同体裁的文艺作品,写作劳模题材似乎成为推动“文化下乡”的可行方式。

值得注意的是,这一时期的劳模题材创作主要依靠间接材料,大批文化人并没有真的“下乡”。吴满有、赵占魁、黄立德等人的事迹都先经由《解放日报》记者莫艾、张铁夫、穆青、曾艾狄等人的报道,而后才被文艺工作者转化成更为丰富的艺术表现形式[6]。这是因为1943年大批作家都身处整风运动中无法下乡,而下乡考察本身也会耗费大量经济与行政资源[7],更重要的是,作家与劳动英雄的会面并不容易,缺乏固定平台,往往需要特殊契机。陈学昭之所以能顺利采访到马杏儿,是因为后者“刚好在延安”[8]。陈荒煤能够较早写出《模范党员申长林同志》,也是因为他跟随鲁迅艺术文学院驻扎在延安县川口区工作,正好遇上延安县的干部会议,申长林所在的马家沟已经是延属地区,他仍然花了四天时间才赶到川口。地方行政系统的支持与行政会议的重要性于焉凸显,如果没有这些支持,陈荒煤的访问无疑很难实现。在缺乏上述资源的情况下,更多的文化人只能像鲁艺秧歌队一样,“听到了模范党员申长林的事,也正在编唱申长林歌,将在二日来川口时演唱”,他们需要依赖间接材料完成即时性编创[9]。

陈荒煤的个案证明,行政系统所支持的会议往往能够为文化人与劳动英雄提供理想的会面平台。会议存在对外宣传的客观需求,能支付劳动英雄的旅行费用,能便捷地找到熟悉英雄的干部来了解情况。群英会正是在这个意义上有着不可取代的优越性:作为一种常态化的运行机制,群英会为延安文化人与劳动英雄提供了稳定且制度化的会面契机。在群英会制度成熟后,表现劳动英雄事迹的作品不再依靠按照任务找英雄的个别工作方式,而开始经由自下而上的社会动员批量产生。可以说,1944年以后,涌现在报纸、书册、戏剧乃至年画木刻上的大批“真人真事”,并不是依靠个别人员的访问,而主要是通过群英会渠道获得的。

配合1943年陕甘宁边区第一届群英会,一批劳模传记以《陕甘宁边区生产运动丛书》的方式推出。这套丛书计四十余册,内容上分为两类:一类是生产经验总结,一类是劳动英雄事迹。前者是正常开本大小(32开),后者有意选用64开的装帧。这批被定义为“群众读物”或“通俗读物”的小册子定价低、流传广、容易翻印,大大便利了英雄事迹的传播。从写作者身份来看,第一届群英会劳模传记的作者还是以记者为主,到了1944年底陕甘宁边区第二届群英会上,延安文化人尤其是资深作家的参与比重就大大增加。整理《解放日报》上刊登的第二届群英会相关劳模事迹,可以发现此次群英会在英模事迹的写作方式上更为多样,动员文化人的范围与广度也远超上一年。既动员了董速、崔璇、杨朔、曾克等年轻作家,也动员了陈学昭、丁玲、艾青、萧三这样的资深作家。在写作方式上,既包括《解放日报》青年记者如张铁夫、章炼峰撰写的报道,也包括《蒙民劳动的旗帜》这样由地方通讯员发来的作品,除一般采访外,还有像黄既这样从医疗系统领导干部的角度为护士丁强撰写的印象记[10]。地方通讯员、报社记者、青年与资深作家,不同行政级别、文化水平的边区知识分子被整合到群英会这样一个具有开放性的工作场域中来,面对这种身份的混融倾向,一个更适宜的称呼或许是“文化工作者”。

在作家成为文化工作者的过程中,边区的文学场域也似乎被一个以劳动英雄为中心组成的更广阔的象征空间慢慢穿透。这些劳动英雄事迹无法借写作者的职业属性简单归类:它既可能作为报纸上的宣传报道、货郎担上的通俗读物、“冬学”教材上的课文出现,也可能成为承载生产与斗争经验的实用书籍,又或者成为“文艺作品”被阅读或改编。如果不公开发行,它又成了政府文书的一部分。区别于经典文学中的“作家—作品—版权”制度,它更接近于以“母题”的样态存在,文本是批量生成的。得益于这种高效的文本生成方式,“真人真事”真正成为延安文艺座谈会后文艺创作的崭新现象,群英会也因此成为跨媒介推广“真人真事”的重要制度依托。

二、文书与文学

本节希望以太行第一届群英会留存的丰富档案资料为中心,进一步梳理群英会组织文化工作者的方式与生产劳动英雄事迹的各项环节,由此更为深入地评估群英会作为一种文化生产机制所带来的影响。

文化工作者在群英会上的工作性质不能简单理解为“采风”或“采访”,这是因为劳动英雄的经验往往不是以个体对个体的方式获得的,而是系统联动的结果。作为定期召开、广泛动员的大型活动,群英会在人员调用方面有着精密的安排。1944年晋绥边区第四届群英大会留下的一张干部统计表或可帮助读者了解这一点。根据这张表格提供的信息:群英会会务人员来源广泛,除行署、直属机关外,往往还要从各分区抽调干部,而后统一分入宣传部、组织部、展览部和秘书处四大部门。其中,宣传部有38人,包括“行署1人,实验(剧团)1人,分局1人,七月(剧社)12人,抗战(日)报社12人,(晋绥)大众报社10人,六分区1人”。大会甚至按照任务量的多少详细规定了人员的到会时间,以宣传部为例,11月15日到会1人,29日到会5人,30日9人,12月2日22人,12月6日1人[11]。这说明无论文化工作者来自何处,都是以宣传部工作人员的身份被整合进群英会的总体安排。如果将太行第一届群英会上的文化工作总结为丛书工作[12]、报纸工作、会期油印小报《会刊》的编辑工作和各县上报劳模材料的前期整理工作的话,我们能够看到,以上工作并不独立,在人员调配与内容安排上均有着密切的往来。比如,《新华日报》(太行版)上的不少文章可以在《会刊》上发现母本(《记选举大会主席团》一文的第二节“选举”部分[13],就改写自《会刊》第3期赵正晶的同题作品[14]),报道在经过不同程度的修订后,又往往成为丛书的基础,如刘大明(笔名王溪南)的作品曾以“女英雄郭凡子”为题在《新华日报》(太行版)刊登,经过删改与添加最终定稿为丛书版,改名为“女状元郭凡子”。如果追踪上述各类文本所使用的材源,又往往会在英雄小传中找到痕迹。

不同工作在人员使用方面也常常交叉。《会刊》上的通讯员“毓明”应该是《新华日报》编辑袁毓明,这说明《新华日报》工作人员直接参与了《会刊》的采写与编辑过程。不少丛书作者的名字频繁在《会刊》版面上出现,如(张)立云、(钱抵)千、(张)荣安和(赵)正晶。他们虽然以通讯员的面貌出现,却不能简单理解成“自由投稿”。《会刊》虽然采取投稿制,却非常依赖“通讯员—通讯小组—《会刊》编辑—宣传部”这一组织系统[15]。如果没有统一领导,我们很难想象《会刊》在会议开始后的第二天就能推出一篇由不同通讯员分工合作撰写的文章。这篇题名为“大会侧记”的文章按照会议议程分为六个小节,每个小节由不同作者完成,他们都是后来频繁为《会刊》供稿的熟面孔,其中就包括张立云、钱抵千、张荣安和赵正晶[16]。赵正晶、张荣安是《新华日报》的基层通讯员,张立云、钱抵千则是八路军系统的宣教干事,太行地区不同岗位的文化工作者被集合到群英会上,并在大会宣传部的统一领导下完成各项工作。

仅依靠大会宣传部与文化工作者也是不够的。1944年晋绥边区第四届群英会开始时,宣传部与其他部门之间沟通不畅,“各队给大会生活投稿子少”,典型报道少。这一问题是组织部帮助宣传部召集文化人会议、“在各队建立了通讯小组,确定了负责人”之后才获得解决[17]。劳动英雄事迹并非自明,不会天然转化为合用的报道。从事迹转化为报道,既需要宣传部工作人员的采写,也需要组织部工作人员的协调。太行第一届群英会上一个最具说服力的个案是:丛书作者张立云负责《任毛小》和《朱银马》两本小册子的撰写工作,但这两位英雄事实上都因伤住院而未能与会,《会刊》第10期刊发的张立云的报道就题作“两位未到会的民兵杀敌英雄”。张立云所以能够顺利完成报道,得益于“采访到了组织部杨殿奎同志”[18],了解情况的组织部工作人员填补了英雄不在场的空白。群英会采取基层推举、层层选拔的制度,每一层级的群英会都要求各级建设科提前准备英雄小传与相关介绍文件,还要特别配备带队干部[19]。因此,英雄事迹并不只是在会期内“写”成的,而是可以上溯出一条更长的生产链,事迹报道伴随着各级群英会的组织筹备过程同步生产出来。

在这个意义上,如果想要准确定位群英会上文化工作者的工作属性,与其将他们区分为丛书作者、《新华日报》记者、《会刊》编辑、大会通讯员与材料整理工作者,不如将他们统一理解为“文书工作者”。英雄事迹报道正是在他们的共同努力下,在群英会的制度框架内生成的。事迹报道的形成伴随了大量文书的制作与流转,资料整理、采访调研、宣传报道成为这一生产过程的必要环节。倘若着眼于这一过程衍生出来的各类文本,我们会拘泥于前述职业的划分,可若是以英雄事迹为中心,则可以说群英会上的文书工作及其辐射开去的政府文件、调研报告、公开报道,书籍册页乃至文学戏剧,共同开辟出一个以劳动英雄事迹为基本叙事单位的全新象征空间。相同的一段文字可以不断复制、流通进入任一文本形态中。各种文本类型构成的并不是一条由原型素材到创作的深加工生产链,毋宁说,任一文本类型都是通往其他文本的中介:调研报告可以经由通讯员系统转化为公开报道,报道也可再度以文件的形态成为学习文件与政府文书,文艺作品可以成为基层干部的工作参考,群众的“真人真事”可以在工作人员的协助下转化为文艺创作。素材可以随时成为作品,作品也可以随时转化为素材,它们共同形成了一个互相指涉的“超文本”,虽然各自葆有自律性,却又处在同一象征空间当中。甚至可以说,这一经由文书整理完成的意义生产过程本身就是“文学”的[20]。

资料整理、采访调研、宣传报道,这些文书工作并不边缘,毋宁说,反而构成了群英会相当核心的部分。以英雄模范事迹的方式提炼生产与斗争经验在各级群英会上总结推广,再经由各级政府动员与劳模示范下达基层并完成普及,事实上成为1943年以后落实毛泽东“组织起来”指示的主要方式。而与各级群英会的组织、筹备与召开相伴随的,正是大规模的文书传递、整理与创作:由行署建设厅领衔的各县建设科遵循程序完成调查统计,乡区干部协助村干部推举劳动英雄、动员乡村文化人参与撰写英雄事迹,县级宣联会汇总、定期报送典型经验给上级党组织及党报,并制作在县域流通、传播典型经验的油印小报,《新华日报》的记者则结合政策筛选及刊登典型经验。相比于人员的汇聚,文书甚至在某种程度上更具优先性。太行行署曾特别规定,“带领干部必须是县级干部,熟悉英雄,有表达能力的同志担任”[21]。“有表达能力”保证的正是英雄对其事迹及生产经验的阐述可以在既定轨道上,而先期抵达的文书铺就了这条轨道。

在这个意义上,群英会既是劳动英雄相聚的仪式空间,又是创制英雄事迹的文本空间,流转的文书是群英会上最为隐蔽的“在场”,成为承载经验、制造形象与创造叙事的中介。可以说,群英会完成的是两个维度上的“组织起来”:相比于物理空间中人员的聚会与交往,群英会中的文书工作完成的是象征空间的组织与整合。经由文化工作者的努力,不同层次、多重来源的信息渐渐织成一张文书之网,英雄所代表的生产与斗争经验在象征空间里找到了与其相适配的叙事表象,二者的匹配关系正是在群英会中达成的。

三、“制度情境”中的文学

如前所述,群英会制度在陕甘宁边区第一届群英会后逐渐成为促成陕甘宁边区文化工作者与劳动英雄固定会面的机制化平台。这一制度成功组织起大批地方干部与文化工作者在群英会的统一调配下工作,既搭建起劳动英雄得以相聚的各项仪式,又在大规模的文书流转中缔造出一个以劳动英雄事迹为中心的象征空间。群英会因此成为解放区文化工作的全新“制度情境”,影响到文学的生产方式、出版形态乃至诗学结构。本节尝试以赵树理《孟祥英翻身》为例,讨论群英会作为一种“制度情境”在微观层面对文学创作的影响。

1944年底,作为华北新华书店的编辑,赵树理来到南委泉村参加了太行第一届群英会,并在大会期间完成了这部《孟祥英翻身》。孟祥英在太行根据地五分区涉县被逐层推举上来,是这次会议上受到重点关注的劳动英雄。她在1944年正月就代表涉县参加了五分区劳动英雄会议[22],后来又顺理成章被推举为涉县模范劳动妇女,成为太行妇女运动的典型[23]。赵树理为孟祥英作传,是出于大会的统一安排,《孟祥英翻身》就是以“太行第一届群英会丛书”[24]的面貌问世的。在这个意义上,群英会决定了这部作品的独特性质。这部作品服务于群英会的工作需要,在材源上依靠群英会的各类文书[25],赵树理作为文化工作者与孟祥英之间的交往经由群英会的“中介”,作品的诗学结构又与常规劳模传记的叙事模式形成对话。

本文认为,《孟祥英翻身》是一部在群英会自身的出版体制中诞生的、具有累积属性的“作家文学”[26]。它当然由作家写成,包含着作家的创造性运思,但作为英雄事迹漫长生产链中的一环,它保留了不少在文书传递过程中累积而成的文本要素。《孟祥英翻身》的写作主体因此具有复合特征,在赵树理与群英会机制之间的往复对话中生成,既呈现出赵树理的作者意图,又折射出群英会的文体约束。

在“太行第一届群英会丛书”中,《孟祥英翻身》的写法独树一帜。赵树理有意在正文前添加了一篇小序,作者在其中以某种辩解的口吻,声称自己因为没有得到生产渡荒的材料,才写成了“从旧势力压迫下解放出来”的故事。但他又相当清楚这本书的原初职能是服务于生产渡荒经验的普及,所以特别指示读者:

至于她生产渡荒的英雄事迹,报上登载得很多,我就不详谈了。[27]

小序无疑以一种显豁的方式呈现了赵树理在写作伊始就希望建立起对话“英雄事迹”的叙事框架,这种叙事意图事实上也早就体现在标题当中。标题“孟祥英翻身”化用自报道《五分区劳动英雄孟祥英》最后一节标题“她是怎样翻身的”,该报道详细叙述了孟祥英如何扭转风俗、打败灾荒、防奸反特、组织劳动,放置在最后一部分的个人翻身经历只是匆匆回顾、简单略过[28]。相比之下,《孟祥英翻身》刚好在详略上做了颠倒,赵树理在会上反复打听的是孟祥英“怎样受婆婆气,挨丈夫打,又怎样不屈服、闹翻身等方面的详情”[29],重点描写孟祥英的个人翻身经历,而对于“报上登过”的各项成绩,反而“不详谈”了。

与此前研究倾向于用“小说”与“报道”、“文学”与“政策”的二元框架分析解放区文艺作品的独特性不同[30],本文认为《孟祥英翻身》与劳模传记之间的差别并不能简单视作文学与非文学类文本之间的差别。在孟祥英这一个案中,文学同样包含政策的指导,报道里同样存在叙事的引导,《孟祥英翻身》里那些在文书传递过程中累积而成的文本要素并不只具有素材意义,而同样具有叙事性,也凝练成为文本的有机组成部分。

如前所述,早在二人相遇前,孟祥英就已经成长为太行地区劳动英雄的代表。她的事迹先在《新华日报》(太行版)上刊载,又上报到延安《解放日报》,此后,孟祥英的名字频繁出现在报纸上,开始成为推动当地各类政策的“典型”。梳理这类报道可以发现,每条报道背后都对应着明确的政策背景。《孟祥英虚心做引线》一文在描写孟祥英主动学习纺花、起好带头作用后,又特别写到她开始学习织布,这一背景当然是太行根据地对纺织自主的提倡[31]。相似情况几乎存在于所有孟祥英的相关报道中,诸如《孟祥英领导妇女减少浪费讲究清洁》中的生产节约、《孟祥英领导渡荒》中提倡的“楮叶纳糠”、《劳动英雄孟祥英组织三村妇女秋收》中的“娘们收打,汉们种”等等,这说明生产经验本身也包含着叙事性,并与英雄经历一道论证着政策的合理性。生产经验、英雄经历与根据地政策,三者共同组成了“英雄事迹”的题中之义。“英雄事迹”兼有双重面向:既指涉英雄所代表的生产经验,又指代英雄的经历与故事(叙事表象)。成功的生产经验源于政策引导,顺利的翻身故事源于政策的支持,二者都指向政策的合理安排。理想的生产经验与理想的主体形象由是匹配组接,构成“典型”——这一理想社会秩序之最小单元的一体两面[32]。

劳动英雄传记与《孟祥英翻身》之间的差别,可以说源自生产经验与叙事表象之间的内在张力,即到底应该先由生产经验出发来理解个体的生活经历,还是基于个体经历的整体性论证经验的合理性。劳动英雄传记是前者,《孟祥英翻身》则可以视作后者。但二者之间的区别并非绝对,而是可以相互转化的。常规劳动英雄传记中也可能存在从人的经历出发统合经验的段落,而在那些没有以人为中心统合经验的段落中,《孟祥英翻身》也可能显露出传统劳动英雄传记的叙事逻辑。

《孟祥英翻身》的结尾提到一位太仓村妇救主任,作者在她身上着墨不多,只提到妇救主任听完孟祥英的分享后,“学上她的办法,领导着村里妇女修了三里多水渠,开了十五亩荒地”,她的响应印证着孟祥英生产经验的正确性,也成为孟祥英本人传播经验、扩大影响的注脚。这种叙事模式广泛存在于根据地报纸报道、英雄传记、劳动英雄小传等各类文本中。比如涉县七区牛松容的劳动英雄小传里就写道:

作为史邰村妇救会主任……由于领导上办法很少,期间妇女工作做起了几次但慢慢又垮下去,后来在孟香(祥)英的影响,今春在白芟奖励好的妇女会上受了绝大的刺激。[33]

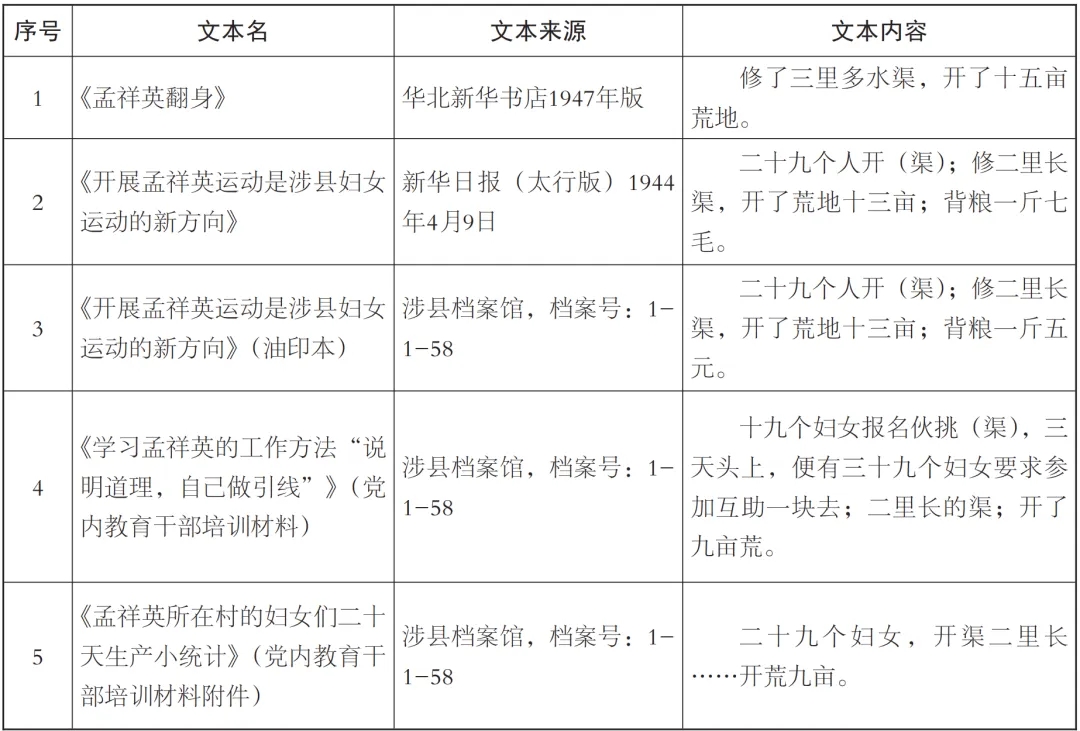

上文提到刘大明的《女状元郭凡子》曾以“女英雄郭凡子”为题在《新华日报》(太行版)上刊登。比对二者,刘大明做出的最大改动正是添加了郭凡子在专署群英会上遇到孟祥英并受其感召的情节[34]。这说明《孟祥英翻身》看上去只是转引了几则数据,实际上还同时继承了这一叙事模式。我们不妨沿着这则“事迹”的生产链条向上追溯,通过下表看看二者分别是如何演化的:

这份表格整理了涉及孟祥英与太仓村妇救主任之间交往的各类文本,包括文学作品、公开报道与政府文书,在文本生成时间序列上由近及远,相互影响,在文本等级与流通范围上由高到低、由广到狭,在文本细节上,也表现出由略到详的特点[35]。观察表格,我们可以意识到:从数据上看,公开报道并不比文学作品来得精确,政府文书也并不比公开报道更权威。材料3是由涉县建设科保存的报道油印件,刚好是公开报道材料2的“底本”,对比可知,公开报道对部分数据做了改动。材料5与材料4来源于同一份保存在涉县档案馆的干部培训材料,材料5作为材料4的附件出现。这意味着哪怕是两份由相同笔迹抄写、油印的材料,只因文件在形成时间与来源方面的差异,就提供了完全不同的数据。各类文本在数据层面的分歧清楚地向我们呈现出:在文本复制的过程中,数据往往并不稳定,反倒是以妇救主任的转变论证孟祥英工作方法之正确性的叙事模式得以毫无损耗地流传下来。也就是说,与生产经验相比,叙事模式反而是更值得继承的面向。

然而,妇救主任真的被孟祥英说服了吗?这一清晰完整的感召叙事在涉县《妇女劳动英雄座谈劳动经验》记录的一则发言中被意外打破。这则发言保留在涉县群英会油印的会刊中,以相当口语的方式记录了孟祥英在座谈会上谈的话,使我们在相当程度上看到了孟祥英“自己”的故事版本:

我走了回来,又给她谈过几次,动员做……不受罪不想动,男人是武委会主任,也不想动,后来我……开了一个会,她们提出给郊口比赛,干部五担粪,会员三担……动员……都不去,动员主任先去……主任说□了一天,挣六十元,后来参加了很多……都不去,主任先去,后来都去了,共□十亩,主要的太仓一个妇女搞破坏,不让妇女去,不□□别人多挣六十元,后来即开会人家说积粪治□不合算要赔,我想一定是他算错了,永赔不了。[36]

由于年代久远,档案中的部分字迹已经淡到无法看清,不过我们还是能模糊把握住故事的基本面貌:孟祥英口中的“积粪”,在文书的后续流转当中逐渐成了“挑渠”。更重要的变化在于叙事模式的差异:在这里,孟祥英并没有给出妇救主任转变的心理依据,反倒是“六十元”这个数字与“合算”一词被反复强调,算账似乎比“感化”来得更重要。相比于那个算“政治账”的孟祥英,这个执着于算“经济账”的孟祥英只作为孤本,保留在了涉县群英会的总结当中,不足以成为“事迹”向上获得更大的流通机会。

太仓村妇救主任在《孟祥英翻身》结尾被一笔带过的背后,体现出赵树理对这种叙事模式的信任。他在照抄数据的同时,也简单复制了数据背后的叙事方式,《孟祥英翻身》正在此处显露出传统劳动英雄传记的叙事逻辑。这说明在群英会缔造的这一象征空间里,不单是生产经验在流通,叙事模式同样在流通,生产经验与叙事表象同时构成英雄事迹的一体两面,数据本身就包含叙事性,叙事也以数据为支撑。身处孟祥英故事这条漫长的生产链当中,没有一个文本是独立存在的。《孟祥英翻身》虽然处处设计新意、有意对话,却仍无法外在于这个互相指涉、相互渗透的象征空间,文学反思空间的开辟,依然形成于总体象征空间的内部。

在《孟祥英翻身》的结尾,赵树理又一次复制了“后进”跟随“先进”的感召叙事,不过这一次,妇救主任的位置为孟祥英的丈夫和婆婆所替代。小说这样写道:

孟祥英今年才二十三岁,以后每年开劳动英雄会都要续写一回,谁变好谁变坏,你怕明年续写不上去吗?

通过设计这一具有开放性的结尾,赵树理悬置了孟祥英与丈夫的婚姻危机。这种叙事逻辑是由群英会机制保证的,既然群英会成为一年一度的常态化工作,劳动英雄的系谱当然可以每年发生变化,普通人也能取得进步并成长为劳动英雄。可群英会的性质也同样决定了劳动英雄可以蜕化、退出这一象征空间,这种“开放性”远远突破了赵树理设计中的“开放性”——赵树理的“开放性结尾”预留的是丈夫与婆婆的成长空间,却没有为孟祥英预留蜕化的空间。

事实是,现实的发展恰恰朝着后者演进:孟祥英的丈夫没有成长为劳动英雄,孟祥英自己的声名也在第一届群英会到达顶峰之际,因婚姻问题戛然而止。五分区一则文书材料难得地交代了孟祥英的去向:“为婚姻问题不能安心生产,住了六个月干训班,半年来没参加劳动。”[37]孟祥英在群英会结束后不久便与牛梅妮分居,到干训班上居住,并经人介绍遇到了她的第二任丈夫牛兰生,二人在1945年正月结婚。住了半年干训班的孟祥英虽然解决了婚姻问题,却与生产环节相脱离,孟祥英因此未能跻身太行第二届群英会,她在这一象征空间中的位置就此中断。1945年10月,《新华日报》(太行版)上久违地出现了孟祥英的消息——《劳动英雄孟祥英组织三村妇女收秋》[38]。值得注意的是,这则报道注明写作者是郝银锁和牛兰生,后者时任涉县八区区委书记。这说明在孟祥英离婚再嫁、转变为基层干部后,县区一级或许仍然葆有维持孟祥英劳动英雄身份的愿望,可她的“事迹”已经无法获得更大的流通范围。此后的孟祥英一直在基层任县区干部,新中国成立后又跟随丈夫进城,先后在太原、邯郸等地工作,退休于中煤第一建设公司,2002年因病去世[39]。

在这个意义上,《孟祥英翻身》结尾所具有的“开放性”,仍然是文本内部的“开放性”,是一种诗学设置。这一设置虽然来源于群英会的机制性保证,却与群英会意义上的“开放性”分享着不同的逻辑,指向作家心中的图景。《孟祥英翻身》以劳动英雄传记之姿问世,以现实故事的方式流传,可一旦现实发展突破了作品的形式设计,《孟祥英翻身》也就在此刻翻身成为“虚构”,“开放性结尾”开始具有“结尾的意义”[40],而与现实政策、社会运动分道扬镳。这或许最为复杂地呈现出解放区文艺的复杂性。传统意义上的“文学”空间仍然存在,不过已经在“运动”过程中被逐渐整合成总体象征空间的一部分。而从历史的后续发展来看,孟祥英虽然在1945年就退出了群英会所缔造的象征空间,《孟祥英翻身》却以“文学”的方式帮孟祥英留下了属于她的痕迹。这部作品先后入选《晋冀鲁豫边区文艺小丛书》《大众文艺丛书》,被各解放区转载翻印,成为教材篇目,成为新中国不同历史时期负载政治愿景、历史记忆,抑或情感期待的经典之一[41]。

余论

上文以群英会为中心的一系列讨论,折射出解放区文艺工作在整风运动后发生的系统性转变,群英会在这一过程中无疑扮演了不可忽视的角色。不同于现有研究在讨论解放区文艺时主要以作家个体为尺度,本文更倾向于认为:解放区文艺之所以能在今日激发出某种“新颖”的阅读感受,依靠的不只是作家个人的形式创造,还有以群英会为代表的一系列制度变革及其带来的“制度情境”。延安文艺是在“运动”中被改变的。

经由群英会这样的中介,文本以运动的样态海量涌现,并在相当短的时间内缔造出了全新的象征秩序。依靠每年抗日根据地各级别的群英大会,解放区逐渐建立起成熟的材料报送机制、筛选机制、征文动员机制,模范形象经由辨认与筛选,以通讯报道、报告写作、戏剧改编等方式予以宣扬,劳模故事得以成为落实写“真人真事”构想、推动延安文艺落地的突破口。

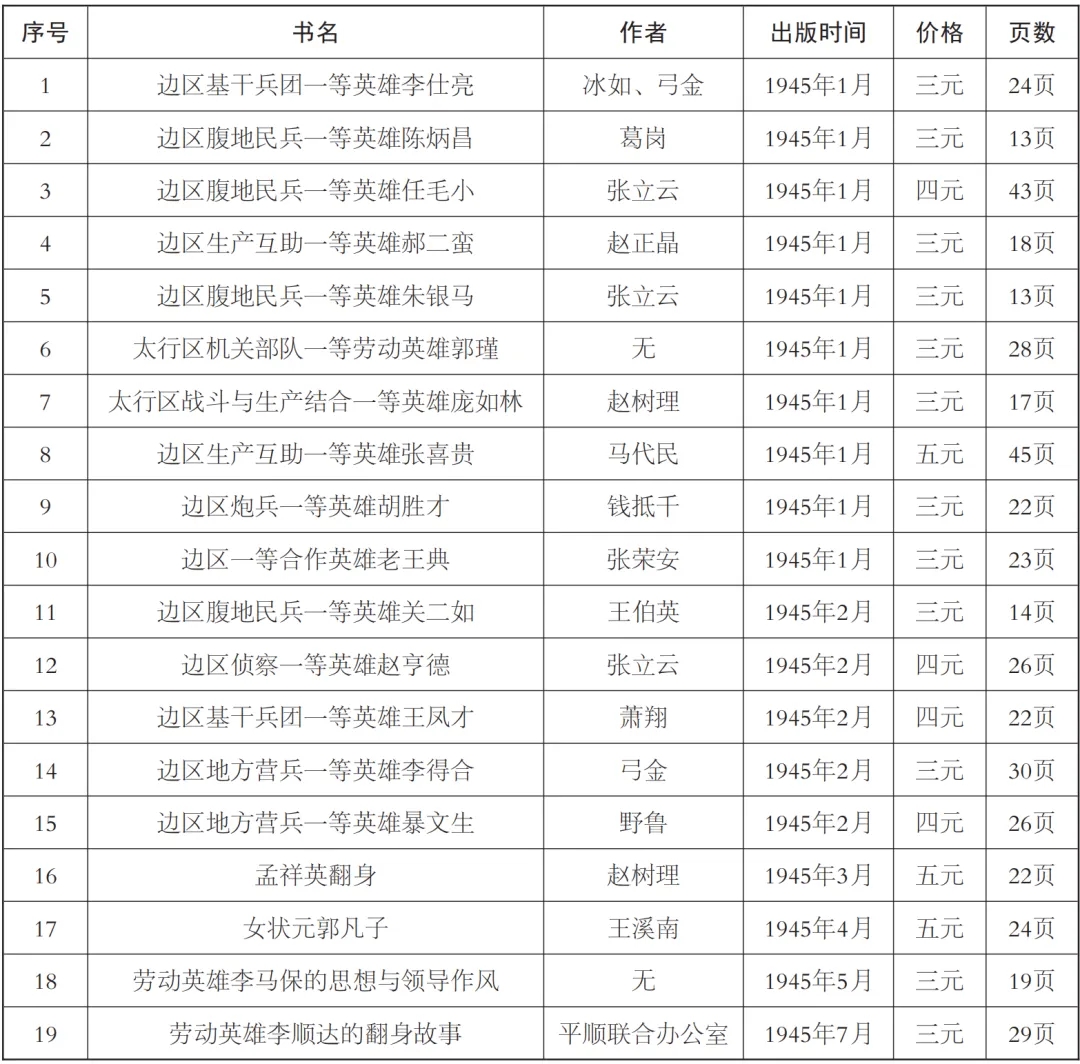

而群英会推出的海量文本,也成为根据地建立群众读物体系的重要依托。“太行第一届群英会丛书”的封底页就清楚地标明:“通俗易懂的群众读物。”[42]这里的“群众读物”,是根据地书店出版工作中对于这类书籍的确切定位。1945年《文教大会纪念特刊》在总结1940至1944年华北新华书店的出版情况时,也着重使用“群众读物”这一范畴:“1940到1944年,除新华报5828536份外,共出版党内读物为155487册;高级读物320511册;中级读物589901册,群众读物77336册,国民教材282952册,宣传品57454份;其他120884;总计书为:1602525册。”[43]而从后文看,恰好是这批与群英会有关的“群众读物”代表了未来的出版方向:

这里从种类上看,群众读物的比重还是很差的。但是从四三年起,就有计划地多出版,逐年上升,四四年因整风,出产量占总产量百分之四,今年则要占百分之三十,即去年为九万册,今年要出四十五万册,三十二开本的。杀敌英雄、劳动英雄的故事以及由调查研究而写出的文艺小册(子)如《小二黑结婚》受到广大的欢迎,今年已出版的有:李得合、暴文生、赵亨德、关二如等杀敌英雄的故事,孟祥英翻身,女状元郭凡子等劳动英雄故事,以及老百姓日用杂字等。[44]

出版量从1944年的9万册骤然提高到1945年的45万册,依靠的正是这批“杀敌英雄、劳动英雄的故事以及由调查研究而写出的文艺小册(子)”。为了配合这一出版方面的转向,太行区宣传部还进行人员调整,将“书店与报社合并,文化事业委员会亦合并去报社,成为丛书编辑部”[45]。这里的“书店”就是指华北新华书店,“报社”即《新华日报》(太行版),这一合并形成的“丛书编辑部”,就是赵树理的工作单位。此后,群众/通俗读物与干部读物成为根据地出版工作的常用区分,1946年新成立的冀南书店就直接将编辑部分成干部读物组和通俗读物组,并规定“通俗读物占全部出版物的三分之一”[46]——群众读物体系的建设无疑成为解放区出版工作的重要发展方向。

经由群英会建立起的群众读物出版体系,重新整合起战争破坏的乡村通俗文艺生产秩序。新华书店作为区域性的出版中心,恢复了对“文摊”、货郎担的文化产品供应。借助各级村乡区剧团的建设,大量通俗曲艺从业者被整合进同一演艺体系并逐渐纳入管理。从恢复庙社演剧到改造庙会,传统乡艺空间也经历了一系列重建、改造与替换,群英会及其他节庆纪念仪式作为新的演剧空间成为“新社火”“新风俗”。而在内容层面,劳动英雄们登堂入室,与帝王将相、才子佳人并肩而立,在传播新价值理念的同时,更意图深入艺术形式内部,更新人们的情感结构与审美机制。上述改变,大概也只能以运动的形态开展。除了这种方式,我们实在无法想象,重建与改造通俗文艺体系所带来的空缺,要以何种方式才能获得填充。

综上,我们可以认识到:群英会作为一项联动各方的政治机制,如何成为承载经验、制造形象与创造叙事的中介,如何推进了群众读物出版体系并成为以“真人真事”为中心的延安文艺构想的制度性条件,又如何重建并改造了通俗文艺系统,推动形成“一体化”的雅-俗文化共同体。《在延安文艺座谈会上的讲话》后的解放区文艺正是在这个意义上真正“动”了起来。

附表 中国国家图书馆、北京大学图书馆与中国人民大学图书馆所见“太行第一届群英会丛书”

注释:

[1] 参见路杨:《“劳动”的诗学:解放区的文艺生产与形式实践》,商务印书馆2024年版;刘卓:《“新的写作作风”——探讨丁玲整风之后的报告文学写作》,《中国现代文学研究丛刊》2016年第1期;熊庆元:《文体革新、文化运动与社会革命——延安新秧歌运动的历史形态及其政治向度》,《中国现代文学研究丛刊》2020年第12期。

[2] 张丽华最早将德国文体学理论中的重要术语“Sitz im Leben”引入中文世界。这一概念来源于德国圣经学者龚克尔(Hermann Gunkel),大体可译为“社会情境”或“生活情境”。在龚克尔看来,“每一种文体都有其特定的Sitz im Leben、以及在此基础上才能被正确理解的思想和语言形式”。参见张丽华:《唐传奇的文体与社会》,《读书》2016年第9期。

[3] 路杨:《“劳动”的诗学:解放区的文艺生产与形式实践》,第181页。

[4] 陆定一:《文化下乡——读“向吴满有看齐”有感》,《解放日报》1943年2月10日。

[5] 《延安文化界招待吴满有等》,《解放日报》1943年2月6日。

[6] 袁洪权曾指出,即使是与吴满有有过实际交流的艾青,在创作长诗《吴满有》时,仍然没有脱离莫艾的报道建立全诗框架(袁洪权:《艾青长诗〈吴满有〉的生产及其文学史问题》,《诗探索》2019年第7期)。

[7] 萧军于1943—1944年间的日记记载了他与延安文化人的往来情况。此外,日记也详细记载了萧军如何与上级反复申请下乡工作,而在毫无资助的情况下,萧军一家人的农村生活如何困顿难行。参见萧军:《延安日记》,(香港)牛津大学出版社2013年版。

[8] 式微(陈学昭):《访马杏儿》,《解放日报》1943年10月5日。

[9] 《延安县委奖励模范党员申长林》,《解放日报》1943年3月1日;《模范党员申长林春耕准备妥善,延安县委号召向他学习》,《解放日报》1943年3月2日。

[10] 详情可见1944年12月25日至1945年2月1日《解放日报》第4版。丁玲著名特写《袁广发》、杨朔《英雄爱马》,都是在本次群英会的统一安排下出现的文本。《袁广发》初刊在《解放日报》与《新华日报》时都作《袁光华》。

[11] 《大会干部统计》(1944),山西省档案馆,档案号:A090-0001-004-0004。

[12] 据笔者目前对相关书籍的搜集与统计,这套丛书至少包含19册,分成三批出版:1945年1月出版10种,2月出版5种,包含赵树理《孟祥英翻身》在内的4册书在3至7月陆续推出。实物见于中国国家图书馆、北京大学图书馆与中国人民大学图书馆。特此感谢中国国家图书馆善本古籍阅览室工作人员、北京大学图书馆李大钊阅览室孙雅馨老师与中国人民大学图书馆善本特藏部朱小梅老师提供实物并各类信息。

[13] 《记选举大会主席团》,《新华日报》(太行版)1944年12月3日。

[14] 正晶:《记选举大会主席团》,《(杀敌英雄劳动英雄战绩生产展览大会)会刊》第2期,1944年11月。私人收藏。特此感谢友人史艳生寄赠书影。

[15] “参加大会的全体职员、带队人员、英雄同志热烈投稿”,“各个部门领导同志负责组织通讯小组”,“《新华日报》的通讯员同志,更要起模范作用”。《(太行区第二届群英大会)会刊》(1946年11月),山西省档案馆,档案号:A052-0001-0023-0001。

[16] 《大会片断》,《(杀敌英雄劳动英雄战绩生产展览大会)会刊》第2期,1944年11月。《大会片断》一文的具体分工如下:永安、冰如、(张)立云、张建华(第一节);(张)荣安、冰如(第二节);(张)立云(第三节);(赵)正晶、(钱抵)千(第四节);(赵)正晶(第五节);(赵)正晶(第六节)。

[17] 《组织部工作总结》,山西省档案馆,档案号:A090-0001-0007-0002。

[18] 立云:《两位未到会的民兵杀敌英雄》,《(杀敌英雄劳动英雄战绩生产展览大会)会刊》第10期,1944年11月。

[19] 《太行行署太行军区联合指示》(1946年9月18日),山西省档案馆,档案号:A052-0001-0022-0017。

[20] 这一说法受到南亚文化史研究者普里亚莎·穆克霍帕迪(Priyasha Mukhopadhyay)“功能化档案”(functional archive)的启发,她强调档案不仅是保存记录的场所,更是行使权力、塑造叙事与生产知识的系统(Priyasha Mukhopadhyay, Required Reading: The Life of Everyday Texts in the British Empire, Princeton: Princeton University Press, 2024, p. 19)。

[21] 《关于群英会带领英雄干部的问题》(1946年11月2日),山西省档案馆,档案号:A001-0012-0001-0003。

[22] 《孟祥英劳动英雄小传》开篇介绍:“孟祥英同志是今年正月参加过五分区劳动英雄会议。”[《涉县七区劳动英雄小传》(1944年10月),涉县档案馆,档案号:1-1-58]

[23] 1944年延安三八纪念大会召开,随着“生产节约”逐渐成为流行口号,各根据地都开始以纪念妇女节的方式选拔“女状元”。晋西北有张凤英运动、晋察冀有韩凤玲运动。参见《黎城张兰英当选全县女状元,各地热烈纪念妇女节》,《新华日报》(太行版)1944年3月21日;涉县妇救会:《开展孟祥英运动是涉县妇女运动的新方向》,《新华日报》(太行版)1944年4月9日。

[24] “太行第一届群英会丛书”目录可参见本文附表。

[25] 赵树理的《孟祥英翻身》明确参考了群英会上的英雄小传材料。这部作品在结尾提到孟祥英领导全村的成绩时,没有使用《新华日报》(太行版)上的公开资料,而是参考劳动英雄小传里的数据。《孟祥英领导妇女减少浪费讲究清洁》,《新华日报》(太行版)1944年8月13日;《涉县七区劳动英雄小传》(1944年10月);赵树理:《孟祥英翻身》,华北新华书店1947年版,第27页。

[26] 这种说法借鉴了赵益对中国古代通俗小说作者属性的概括。赵益认为,通俗小说存在真实作者。即便是世代累积而成的作品,也必然存在最后的作者,而以汇编、改写或补写的方式,渗透出他的个人观念。通俗小说的作者匿名现象本质上是书坊本位的出版体制带来的。中国古代通俗文学的生产主体并不是真正的创作者而是商业性书坊,这才造成了“作者”的匿名(赵益:《通俗文学的作者属性及其文学意义——以〈西游记〉与全真教、内丹道的关系为中心》,《文学研究》第2卷第2期,南京大学出版社2016年版)。

[27] 赵树理:《孟祥英翻身》,小序页。

[28] 《五分区女劳动英雄孟祥英》,《新华日报》(太行版)1944年3月19、21日。《孟祥英翻身》第八节开篇提到,“有人说,因为孟祥英能生产渡荒,婆婆丈夫都跟她好起来了,仔细一打听,完全不确”(《孟祥英翻身》,第23页),赵树理这里驳斥的观点正是出自这篇报道。

[29] 李士德:《太行山麓忆华年——孟祥英同志采访录》,《赵树理忆念录》,长春出版社1990年版,第107页。

[30] 黄锐杰:《“翻身”与“生产”——细读1943年前后边区的妇女“翻身书”》,《北京大学学报》2021年2期;范雪:《〈陕北风光〉:文学的写尽政策与政策之外》,《中国现代文学研究丛刊》2023年第11期。

[31] 《孟祥英虚心作引线》,《新华日报》(太行版)1944年5月11日。

[32] 英雄形象与生产经验的分配过程似乎可类比于杰姆逊描述意见(opinion)与叙事(narrative)如何构成了意识形态的最小单元“意识形态素”(ideologeme)的一体两面。在杰姆逊看来,意识形态素既是一种意见(“意见”是其认知或伪认知形式常用的理论术语),同时又可被表述为一种叙事(Cf. Fredric Jameson, Allegory and Ideology, London: Verso, 2023)。

[33] 《涉县七区劳动英雄小传》(1944年10月)。

[34] 刘大明:《女状元郭凡子》,《风雪草青》,电子工业出版社2005年版,第381页。

[35] 在材料4中,我们终于得知这位妇救会主任的姓名,她叫董灵巧。

[36] 《妇女劳动英雄座谈劳动经验》(1944年4月),涉县档案馆,档案号:1-1-58。

[37] 《太行五专区半年来的生产工作提纲》(1945年7月5日),河北省档案馆,档案号:0103-001-0019-0003。

[38] 《劳动英雄孟祥英组织三村妇女收秋》,《新华日报》(太行版)1945年10月7日。

[39] 卫庆前:《太行“劳动英雄”孟祥英轶事》,http://www.handanwenhua.net/hdwhua/2020⁃10⁃09/3120.html。作者卫庆前是牛、孟一家的邻居和同事。

[40] 弗兰克·克默德:《结尾的意义:虚构理论研究》,刘建平译,辽宁教育出版社2000年版。

[41] 改革开放后,各地邀请退休干部孟祥英参加纪念抗战、老劳模座谈会,畅谈太行精神,中共邯郸市委、市政府也在1984年向她颁发“劳动模范荣誉纪念状”。这则故事获得“续写”,却已经是在不同意义上的。

[42] 赵树理:《太行区战斗与生产结合一等英雄庞如林》,新华书店1945年版。

[43] 《标志着新民主主义文化道路的文教展览馆》,《文教大会纪念特刊》,太行区模范文教工作者大会1945年编印,第85页。

[44][45] 《太行区宣传部关于一个半月的宣传工作简报》(1943年11月25日—1944年1月10日),山西省档案馆,档案号:A001-0005-0013-0014。

[46] 《冀南书店半年来工作总结》,内部出版物,1946年8月印,中国国家图书馆善本特藏室藏。