这本书是我党史写作的“枕头之作”,以文学叩问历史、观照现实、启迪未来,以中共七大召开前前后后的这一段辉煌历史,来回答历史之问、时代之问、世界之问。 丁晓平:以文学叩问历史

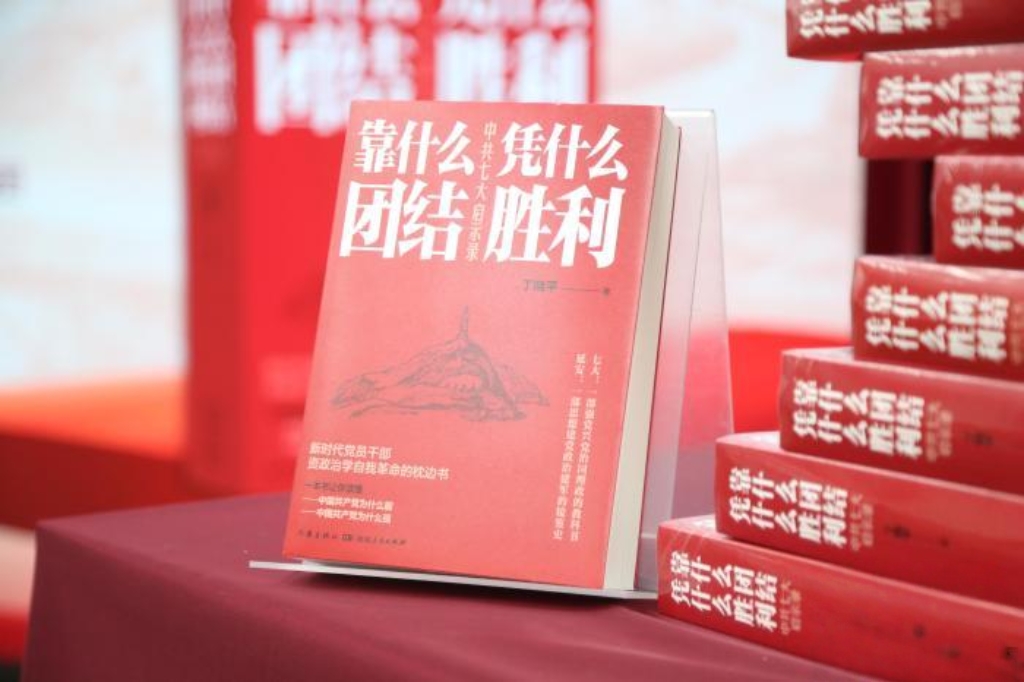

《靠什么团结 凭什么胜利:中共七大启示录》,丁晓平著,湖南人民出版社2025年3月出版

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是中共七大召开80周年,作家丁晓平历经12载酝酿、3年创作完成的《靠什么团结 凭什么胜利:中共七大启示录》出版了。他说,延安是一本永远读不完的书,而中共七大正是这本书最核心的章节和最精彩的高潮。

在写作中,丁晓平以问题书写为导向,以历史书写为根本,以文学书写为依托,以故事书写为牵引,以思想书写为灵魂,从而完成由点、线、面组成的立体书写。创作的过程也是一路仰望的旅程,尤其是在阅读近百位中共七大代表的回忆录时,丁晓平的内心始终充满着景仰和敬畏,仿佛有一种命中注定的力量在推动自己朝着历史的圣殿砥砺前行,也更真切地感受到只有置身于历史中的人才是置身于真实世界中的人,才是拥有更多底气、更大志气和更强骨气的人。“我的历史写作不是给读者‘洗脑筋’,而是给读者‘开眼界’。也就是说,我要做的不只是写一本书,也不仅是重述人们知道又不完整地知道的那段历史,而是要力求从一个更辽阔的视野、更高远的视角,在还原历史的过程中呼应时代、观照现实,让置身现实的我们在历史中寻找到奔向未来的正确方向和伟大力量。”丁晓平说,他知道做这件事情的意义以及它的难度。但是,他做到了。

作品以“靠什么团结,凭什么胜利”为主线,将庞杂史料有机串联,史论结合,解读新颖独到。作品继承“文史结合”传统,以文学笔触注入温情与激情,通过典型故事、精辟标题和深刻点评,表现了作家对历史的深刻思考,以及军队作家的历史使命感和现实担当。

中华读书报:12年前,你在出版《中共中央第一支笔》后就想好了要写一部《靠什么团结 凭什么胜利:中共七大启示录》,为什么沉淀了这么长时间?为何选择中共七大召开80周年这一时间节点推出本书?

丁晓平:虽然做好了阅读、收集、整理史料和回忆录的准备,还是拖了10年之久才开始动笔,主要原因是中共七大的历史文献、档案当时还没有公开出版。没有权威的文献、史料支撑,我不敢创作。当我掌握了这些“武器弹药”,又经过两三年的消化吸收之后,我开始了“冲锋陷阵”般的创作。为何选择在七大召开80周年之际推出这本书,这需要感谢新时代。因为我真正动笔创作的时间是在党的二十大召开之后。2022年10月27日,习近平总书记带领新一届中共中央政治局常委集体瞻仰延安革命纪念地,第一站就在七大旧址。这更加增添了我创作的信心勇气,因此,在胸有成竹地完成结构之后,我一气呵成地完成了70万字的文本创作。经过两三年的四易其稿,等到重大选题备案送审完毕,恰逢中共七大召开80周年。

中华读书报:作品史料扎实,引用了大量罕见档案,你在史料搜集过程中遇到哪些困难?你曾谈到自己查找搜集史料,阅读《毛泽东在七大的报告和讲话集》《中国共产党第七次全国代表大会档案文献选编》以及老一辈革命家的传记、年谱等书籍,如何甄别和验证史料的真实性?

丁晓平:作品史料扎实,这是完成历史写作的“硬核”要求。其实,我的历史作品中并没有多少“罕见”档案,搜集史料的过程也没有遇到多大的困难,基本上都是公开出版物。然而,即使是公开的出版物,在数千万字的海量文献中,还是需要拥有一双善于发现的眼睛。也就是说在这座“富矿”中,还要善于挖矿、选矿,需要大浪淘沙般地筛选。比如,“共产国际紧急邀请毛泽东去莫斯科”这一段历史,就是我在《中国共产党第七次全国代表大会档案文献选编》中共产国际的有关文献、电报中发现的,《毛泽东传》《毛泽东年谱》中均没有记载。因为我的历史写作参考引用的史料都源自权威的公开出版物,真实性问题应该都是有保证的。当然,具体到某一个细节,我在写作中还是坚持“不要相信一个人的口述史”的理念,需要多方论证,在辩证分析的基础上通过比较甄别来还原历史现场。

中华读书报:全书以“团结”和“胜利”为关键词,通过6个篇章各5个方面共30个问题,以三重视角全方位解读革命事业成功的真谛。这样的结构打破了编年史的套路,但是也对写作提出了更高的要求。你是如何架构这一宏大主题的?

丁晓平:中共七大以“团结的大会、胜利的大会”载入了史册。中国革命的历史告诉我们,团结、胜利这两个关键词,不仅仅具有历史性,也具有时代性,不仅是永恒的历史命题,也是永恒的时代命题和政治课题,革命需要团结和胜利,建设同样需要团结和胜利。之所以采取6个篇章各5个方面共30个问题的结构,目的还是坚持问题为导向的写作,这样的写作自然是历史写作的高难度动作。

尽管关于中共七大的文学表达还是一个空白,但我知道,我不能仅仅是为了填补这个空白而去写作。因为要想全景式反映中共七大的历史及其给新时代带来的启示,它不是靠讲故事、说轶事、聊往事或者凭想象就能完成的一项任务,而是一项巨大的创作工程,用现在流行的说法来讲就是要具备原创性。因此,我在反复阅读《毛泽东在七大的报告和讲话集》之后,把毛主席的讲话“掰开来”认真咀嚼、吸收、提炼,最终通过6个方向性问题架构起一个“六边形”,彻底打破编年体的老旧模式,让读者从以毛泽东为代表的那一代中国共产党人在延安兴党强党治国理政、思想建党政治建军的伟大实践中获得智慧的启迪。

中华读书报:作品全景式地反映中共七大的历史,因为你的“以问题书写为导向”的理念,作品可读性很强,但对阅读是一个很大的考验。你想过这个问题吗?

丁晓平:阅读的兴致和图书的价值,其实与书籍的厚度没有关系,而与你愿不愿意、喜不喜欢学习有关。你知道,我的作品是严肃的。当然,我希望畅销,但绝不能因为媚俗市场而改变创作的目标,必须有理想主义的坚守。更重要的是,写党史20多年了,书应该是越写越薄才对。然而,对我这样比较成熟的历史写作者来说,在驾驭中共七大启示录这样重大题材的时候,已经不能以自己的意志为转移了。它不是讲故事,多讲一个少讲一个无所谓,它有理论性,需要有理论的力量,因此它的长度、厚度是主题决定的。作家面对这样宏阔的主题,又想讲得透彻,你只能服从它。

七大的历史确实厚重。正如你所说,这本书的可读性是很强的,许多朋友读后都觉得酣畅淋漓,气势磅礴,只要认真阅读起来就没一点儿障碍。事实上,就连出版社负责校对的老师们,也都在争着抢着看。为什么?因为我的写作不是枯燥的重复,也不是故事简单的叠加,而是一个问题接着一个问题的开掘、发现和回答。它不是操场上的环形赛道,更像是大自然中的独库公路一样,移步换景,一路鲜花。其实,这本书写的不仅仅是七大,而是整个延安13年,乃至更长的时间,而它的启示甚至可以延伸到今天。也就是说,这本书写的是20世纪曾经一盘散沙的中国是如何在中国共产党的领导和组织下,变成一个团结的中国,夺得革命胜利的新中国。

中华读书报:再谈谈你的细节书写吧,书中既有对国际局势的分析,也有建造延安大礼堂的细节,还有很多大家熟悉的解放战争中的故事,这些细节充分延展了叙述对象的丰富内涵。你如何看待小细节在大历史中的作用?

丁晓平:历史之大,大在有人有物有事,还有精神,它不是空洞的那种大,不是海市蜃楼,而是立足于大地的,因此它的“大”是“小”凝聚而成的,是大中有小和小中见大,这就是细节。小细节是推动故事情节发展如血脉流淌的细胞,更重要的是这样的细胞是在不停地分裂的,它促进了历史书写肌理的整体生长,并彰显它的生命活力。

中华读书报:您在刻画历史人物时如何避免脸谱化?

丁晓平:在刻画历史人物上,报告文学(纪实文学、传记文学)的创作与小说不同,其实要想脸谱化都很难。因为历史是真实的,是活生生的,不能虚构,不能编造。重要的是,你如何逼真地还原这个真实,或者无限地接近这个真实。如何避免脸谱化?一是要掌握鲜活的素材,二是要尊重历史发展的规律,三是要把握住历史人物在他所处的历史时空中的位置、作用,因为历史人物在改变历史的同时也在被历史改变。

中华读书报:这本书对你来说有何重要意义?未来还想挖掘哪些党史空白点?

丁晓平:这本书是我党史写作的“枕头之作”,我非常喜欢,也十分珍惜,它是我研究毛泽东、研究毛泽东思想和研究中国革命史的集大成之作,是我历史写作的一个里程碑,甚至有评论家说也是新时代报告文学、纪实文学创作的一座里程碑。这不是因为我写得多么好,核心是我提出了问题,以文学叩问历史、观照现实、启迪未来,以中共七大召开前前后后的这一段辉煌历史,以中国共产党在延安13年的成功探索、伟大实践、深刻智慧和历史经验,来回答历史之问、时代之问、世界之问,真正起到“启示录”的作用。作为一名战士作家,我现已完成《胜战之门:1948·塔山阻击战》的创作,将以超越自我的新颖结构和战争叙事,与出版社共同打造一部战争题材的精品力作,迎接中国人民解放军建军100周年。目前,正在研究井冈山革命根据地的历史,准备写一部井冈山革命根据地百年启示录。