给自己以勇气,给他人以拥抱

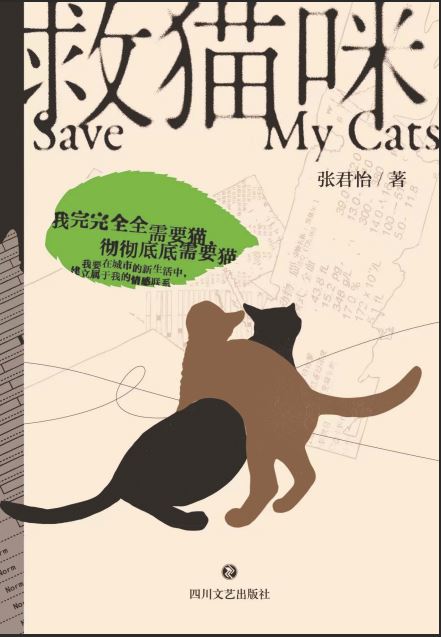

《救猫咪》,张君怡著,四川文艺出版社,2025年4月

张君怡,1995年生,吉林德惠人。本科主修建筑学专业,现于南京大学文学院攻读硕士学位。作品发表于《青年文学》《福建文学》《广西文学》等刊物。著有长篇作品《救猫咪》

张君怡手绘作品

练习记录生活的能力

叶 子:君怡你好!《救猫咪》是一部与猫有关的作品,基于你的真实经历写成。文学新人从自传故事写起的不少见,但写猫又穿插成长线索的,可能不多。能否谈一下写作契机?

张君怡:这本书可以看作一本非虚构作品,也可以看成一本自传性质的小说,我其实更想用卡波特提出的概念“非虚构小说”来定义这本书。写这本书是为了纪念逝去的猫咪。

书中的故事发生在2020年冬的积水潭附近,那时我刚学写作三个月,家中有三只猫,曾经破败不堪的北漂生活此时在朝好的方向发展。也就是在那时,我们在积水潭地铁站内捡回了一只流浪猫。它在宠物医院体检无恙后,被放在次卧隔离一周,突发猫瘟,抢救两天后宣告死亡。紧接着,家中原有的三只猫也陆续发病,死亡重复了三次。我们只救下最后一只相对年长的白猫。曾经装下四只猫的房间,现在只剩下一只猫了。面对日益空荡的房间,我尝试回想猫瘟发病及送治的时间点,试图找到自己究竟是哪一步出了错。可是仿佛每一步都是错的,每一个微小的细节都可能是《鼠疫》中“一系列重大事件的前兆”……

这是我写作这本书的情感动机。为了重新找到得以继续生活下去的勇气,为了不让自己忘记曾朝夕相处的猫,为了不忘记救治的那些细节。我需要书写,用书写对抗遗忘。在我书写的过程中,脑中打捞起过去的记忆——那个从本科毕业后一直在失败的自己。我重新在不确定的生活中寻找自己的确定性。就像何平老师读完后所说的:“这种写法一般在一个写作者的写作生涯里不会碰到很多,纯粹全力以赴,不求手法和姿势的花哨。”面对生命的消逝,以及继续生活的可能时,我恰好正在练习记录的能力,我刚学习了写作,所以要全力以赴地、不加以美化地坦诚记录。

叶 子:这部作品采用双线叙事,是出于什么考虑?贯穿小说始终的《泰坦尼克号》,在设定时又是怎样想的?

张君怡:我想呈现猫与人之间的关系。我想写的是在关系之中的、与人产生具体联系的猫,也希望能让陌生读者感受到这些猫对我的价值,更好代入我当时的情景与情感里。这本小说中的双线,一条是短期的救猫事件性线索,另一条是更长的、包含了短期救猫线的长线索,二者相互交织。我试图用双线产生张力,有一定的时空落差,来使短期的事件更有空间感。

那几年我从建筑学专业毕业,三次跨考电影学院的研究生,每一次都以失败告终;我开始找工作,却不断被骗、失败;我租住在北京景山周边一间狭小的房子里,房间被杂物堆满,连一张书桌的位置都没有,与合租室友也相处得很不愉快。后来,我与男友搬到中国电影资料馆附近,有了三只猫,我辞职开始学习写作。我千疮百孔的生活开始被猫咪点亮,生活总算开始变好。猫瘟这场洪水却在这时将我所有的希望扑灭。

鲁迅关于悲剧的定义,是将有价值的东西毁灭给人看。价值的毁灭是悲剧的核心。我想首先证明猫之于我的价值,我们对彼此的重要性。于是在那一刻,读者应该与我同样站在撞击冰山后的泰坦尼克号上。我要把我的主观视点分享给读者。而这,也是我用泰坦尼克号贯穿全文的原因。

最开始想到《泰坦尼克号》,最表层的原因是它更广为人知,这部电影也确实是我学习影视时重要的入门片。反复拉片让我甚至会梦见其中的场景。深层的原因则是:泰坦尼克号从出发到沉没的轨迹,与我生活和救猫的轨迹非常近似。我们怀着憧憬出发,却不想撞上冰山。那时轮渡上的人仍欢声笑语,不相信这艘巨轮会沉,与那时的我们一样。结果却是杰克离世,只剩下罗丝一人。活着的人要继续生活,失去猫咪的我们也要继续生活,罗丝很好地活了下去……不过,将《泰坦尼克号》从开头贯穿到结尾,在书写时屡次进入回忆中,让其与自己的生活轨迹发生关联,只能算一种象征的尝试,也许不一定成功。

虚或实的边界不是确定的

叶 子:《救猫咪》中真实经历的比例有多少?你如何看待文学的“虚与实”问题?

张君怡:全书大概98%的内容是真实的,而其余的2%,是我对一些信息进行了模糊,以及对少量虽然真实发生,但写进书中读起来仍觉得夸张的人与事,进行了美化。真实的生活可能比文本更荒诞,读者却会觉得作者在编造,出于这个担心,我微调了极少的真实内容。

我一向认为文学没有严谨的所谓虚实的边界,可能是因为我不懂虚构。我向来分不清散文和小说。恰好最近在读一本传记式的虚构作品,是皮埃尔·米雄的《微渺人生》,里面提到传记式虚构的特点:“它处在变动不居的文本边界上……此种模糊性逐渐成为其特色,写作者将不同类型的写作揉杂在一起,在事实与虚构的边界反复摸索,来回跳跃。”就我个人而言,我常常无法掌控虚构的故事。这也是我更喜欢法国文学的原因,他们的作品总是半虚半实的,我需要生活给我以灵感,需要去书写生活及生活本身。每当我试图回忆过去的事情时,时常分不清哪些记忆才是真正发生的。记忆也会随着时间的流逝来篡改记忆。所谓虚或实的边界、小说与散文的边界,我更相信它们本身就不是确定的,文学的分类只是给了一种较为方便的参照标准,将二者赋予相对的意义。这也是我前文提到想用“非虚构小说”来定义这本书的原因。

叶 子:在写作本书前,是否有意识地阅读过一些非虚构作品,或者相关的动物文学?

张君怡:我读过一些与猫有关的书,还有一些偏传记类型的小说,更多是看视频与图文素材,比如纪录片和网上的帖子。另外,我毕竟是一个写作新手,在写作《救猫咪》之前,我没有写过十万字以上长度的作品,需要多去观摩学习,看看其他人是如何完成有长度的作品。我要学习人与动物之间书写的度。在真正动笔前,我看得最多的是顾长卫的电影《孔雀》,反复看了很多遍,甚至用文字完全拉了一遍。我觉得《孔雀》的结构很好,从不同角色的视点去切入,把一个故事写了好几遍。我也通过这次拉片练习,先完成了一次“长篇写作”。我成品的大结构就学习了这部电影,让我可以把声音分给不同的猫。

完成第一稿后,我又陆续读了很多社科类的动物书籍,还有写动物的小说与散文,修改时试着加进一些正确的科普。我的作品中提到了一些养猫的知识,虽然并不专业,但也希望自己提到的细节不要出差错。不过学无止境,了解得越多,我越觉得自己懂得不够多。我们只能尽己所能学习养猫的知识,减少犯错。在这些动物相关的作品中,让我最心痛的是朱天心的《李家宝》,我与她当时的心境太过相似。于是我也将其写进我的小说里,试图隔空对话,拥抱另一个因失去猫咪而自责的人。

本书前后修改历经4年,跨度有点长。在最后一版修改时,我读了几本安妮·埃尔诺的书,很薄的小册子。读的时候很喜欢,读完就记不清了。不知是不是这个原因,后来在书店做对谈时,有嘉宾朋友提到,从我书中读出了安妮·埃尔诺的感觉。我那时已经忘了自己何时读过,今天回答这个问题才想起来,属于后知后觉的心有灵犀了。

叶 子:你的书里提到男友也写作,但角色却没有名字。为何不给男友一个名字,而仅称呼为“男友”?

张君怡:在开始写这本书时,我特意与他聊过这个问题,在书中用昵称还是真名?男友也是写作者,是他教会我写作的。写作是个人化的事情,当我真正开始写作,遇到真正想表达的东西,即使关系再亲密的人,也没有办法为我代劳。我们都是独立的写作者。于是最后决定用“男友”这个名字,弱化一下我与他的绑定关系,也让这本书出版以后,我与他的写作都能相对独立。

另外,我要简省主要人物的名字,让出更多记忆空间留给猫咪,毕竟主要人物的名字出现频率很高,会与猫抢夺表述空间。并且在我看来,男友形象的塑造,靠的是他的行为与在故事中呈现的性格,名字只是代号,名字的隐退不会影响他小说中的形象。

抓住“出乎意料”的灵感

叶 子:在写这部作品前,你对成品有过哪些期许?完成以后,这些期许达到了吗?

张君怡:在刚起意写作的时候,我只是为了纪念逝去的猫咪,没有想过要将这样私人化的作品出版。等我第一稿写完,拿给很多知道救猫咪事件的朋友读,他们提议让我试试出版。我是个工科生,又刚开始写作,对于“出版”这两个字是非常陌生的,完全不敢想。出于对猫的惭愧与亏欠,我一遍遍地修改了4年,仿佛这样才能对得起逝去的它们。就这样,似乎渐渐有了出版的信心。虽然现在的成稿也仍有些不足,有很多遗憾,但这已是我现阶段能达到的最高水平了。对于此刻的自己来说,我应该没有让猫猫们失望,这就够了。

在修改过程中,我尝试投递了近20个出版方,最后四川文艺出版社向我抛出橄榄枝。合同签好后,我决定再集中修改一道。这一回,我将全文都重修一遍,整体较初稿增加了60%左右的内容。既然要出版,我希望能够在这部作品中呈现得更多、更丰富。哪怕这会引来养猫的读者对我的批评,我还是要真诚地书写,因为我也对没有救回猫咪的自己感到愤怒。我也曾想当然地对其他养猫人有过尖锐的评价,不知想象中责任与现实中责任的区别。我完全可以对自己进行美化,但内心不允许自己那样做。

我希望这本书可以变成一本关于猫瘟的警戒书,不要再有人重蹈我的覆辙。同时,我也希望那个一直失败、但仍在乐观与有勇气继续生活下去的自己,能够给其他处在困境中的人以拥抱。我想,这才是这本书出版的意义。暂时看来,我的期许已经完成了一大半。

叶 子:对下一部作品有什么规划,还会以真实经历为内容吗?

张君怡:下一部正在写的较长的小说,是我的毕业作品,关于我家几代人的东北家族史故事,也许是一个小长篇。

我是东北人,来自吉林德惠,一个烤实蛋非常有名的小城市。大学前,我所有的生活都在这儿。我喜欢东北的食物,喜欢在冬日清晨闭着眼踩在雪里走路,喜欢大家说话的方式,等等。我时常留意人与人交流时的细节,虽然是个马马虎虎又大大咧咧的人,但内里非常敏感。我相信我是热爱生活的。这在我创作中的体现就是更关注现实,关注生活本身。计划中的这部作品,因要写到几代人的故事,所以在这基础之上,可能会增加虚构的比例。

之前与几位朋友聊天,他们对我未来的创作有些担忧。因为《救猫咪》的内容偏非虚构写作,又几乎没出现地域的元素;以及有些东北文学的创作在外界看来,一定程度上已经模式化了,朋友们害怕我也无法跳脱这个局限。但实际上,我还是想写自己熟悉的题材和生活。另外,我也不擅长虚构,所以仍想以更注重体验的方式来介入。主题与叙事上,我想用自己的方式来书写东北。关于虚构的能力,我也在一直学习。这部作品有个矛盾的、让我思虑很久的问题,就是我切实经历的童年与时代大背景的整合。我还没太想好。同时,我一直在进行写作练习,以短篇小说为主。在完成更长篇幅的创作计划时,仍会将练习与之并行。这些练习不知是否有机会结集成为“下一部作品”。

作为写作初学者,虽然在持续练习,但要找到第二口气还是很不容易的。何平老师说我“全力以赴”,说这样的写法“不会碰到很多”,应该是看出我的写作与日常现实太近,写作素材不可再生。对于写作者来说,在有限生命中遇到这种重复的、关于人生与生命的故事是不常有的(我不是很想用素材两个字,所以暂时将其称为故事),书写人生与生命是会穷尽的。那么该如何找到下一个主题呢?这个问题值得我思考。但生活总是给我一些“出乎意料”的灵感,我有时很丧,有时又很顺利。基于现实经历,我已经在构思“救”系列的第二部了,这是一个关于装修的作品,探究“家”的本质与外在表现,也是以“非虚构小说”的形式。暂时计划完成毕业作品后开始创作,希望到时候能比现在的水平有所提高。

(叶子系南京大学文学院副教授)