一个帮八路军 打鬼子的英国人

因为事情是明显的,任何有血性有思想的人都有义务去反对侵华日军。

——林迈可

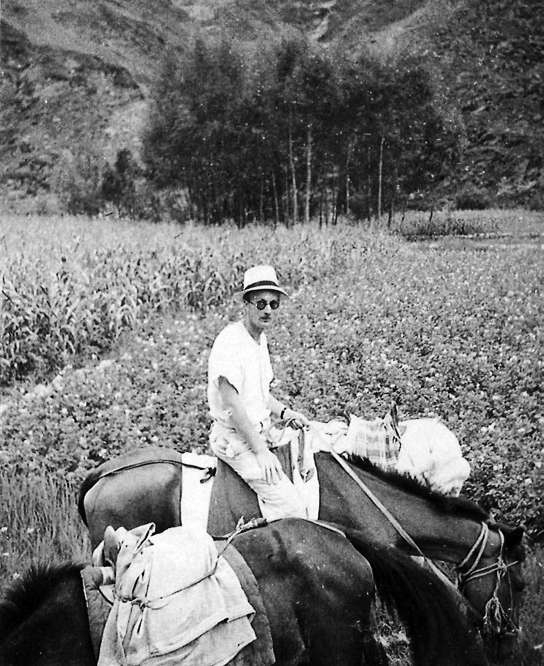

在去医院的途中,与白求恩同行的林迈可(1938年)

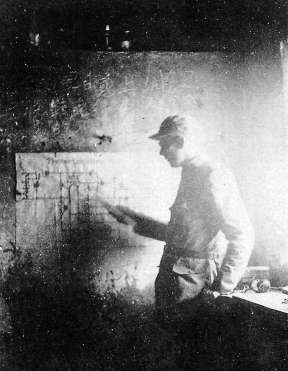

林迈可在讲无线电课(1942年)

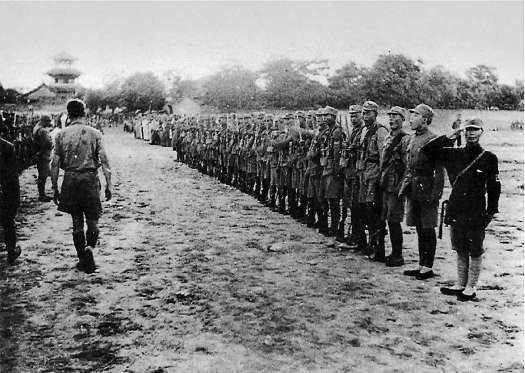

戴德华(林迈可的同事)与列队欢迎的八路军部队。(1938年)

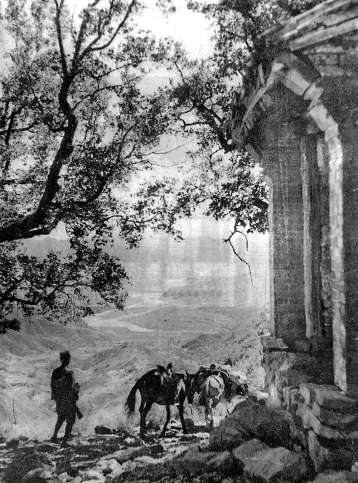

北拒马河的一个岔道(1939年)

英国人迈克尔·林赛有个中规中矩的中文名字林迈可。他生于1909年,逝世于1994年。近90年的人生中,林迈可拥有很多身份:英国议会上院议员、勋爵、燕京大学经济学教授、乔治·华盛顿大学经济学教授。在这些熠熠生辉的头衔之外,林迈可还有与众不同的另外一面:他是在日寇眼皮底下从北平为中国军队暗暗运送物资的交通员,他是为晋察冀边区和延安提供无线电技术支持的工程师以及培训教员,他是新华社英文广播部的创建者之一……而且,他并不是“国际共产主义战士”,他只是个有血性有思想有正义感的好人。基于这种天然的义愤,他亲身参与八路军根据地的工作,他跟中国人民肩并肩抗日,他是历史的见证者。

《华北:1937—1945》这本书,就是林迈可的见闻录。本书原名《八路军抗日根据地见闻录》,书中不仅有他在八路军抗日根据地和边区政府的所见所想,还收录了近两百幅他在华期间拍摄的珍贵照片,反映出了最真实的抗战的面貌。在当时物资匮乏的条件下拍照已很不易,而在战争环境下这些照片能长期保存下来更为难得,本书是林迈可先生留下的一笔巨大精神财富。这些照片与文字记录了一个充满硝烟与勇气的时代,见证中国共产党带领人民进行的不屈不挠的抗争。跟随着镜头和文字的记录,本书将引领读者一同回到那波澜壮阔的历史现场。从一个外国人的视角,通过抗战年代中的见闻和深刻的洞察,记录并见证八路军在华北抗日根据地的艰苦斗争和英勇事迹,展现了中国共产党领导下的人民军队如何在逆境中成长,如何与人民群众血肉相连,共同书写了中国抗日战争史上的辉煌篇章。翻开这本书,读者将与历史对话,感受那些不朽的瞬间,让那段烽火岁月再次鲜活地呈现在眼前。

到八路军根据地去

和中国人民最熟悉的共产主义战士白求恩不同,林迈可在1937年到北平之前对中国不怎么了解,他也没有什么明显的政治上的倾向。之所以决定接受燕京大学的工作邀约,纯粹是出于好奇,“我对燕京大学的无知远胜于对中国的无知”。但非常巧的是,他在来中国的路上就认识了白求恩,彼时他们还不知道未来的某个日子他们会在华北的一个小村里再次相遇,更不相信自己的名字将在异国他乡被民众传颂。

在当时,无论日本人还是汪伪政府,都不太敢难为外国人。所以林迈可在北平是有些小小的特权的,于是他和另外两名燕大的外国教师,在1938年的复活节假期,决定跟随美联社驻北平记者霍尔多·汉森一起去一趟冀中,寻找那个正在发展的“有趣的组织”——八路军。因为到游击区的外国访问者被认为是最好的宣传者,林迈可一行受到了周到的接待。他们甚至被邀请参加一次袭击平汉铁路的行动。

等到当年夏天林迈可和另一名同事二赴冀中的时候,他走到了更远的地方。“当我们进入在任丘的吕正操将军的司令部时,我们受到了带有军乐队演奏的欢迎,然后被护送越过平汉铁路,进到设在山西省五台山区的聂荣臻将军的晋察冀军区司令部和宋劭文主任委员领导下的边区政府。”

在这里,林迈可又见到了白求恩并成为他的患者——因为感染了痢疾。白求恩是中国人民的老朋友,而林迈可是白求恩的老朋友,于是有了不一样的视角。林迈可的笔下,白求恩有两个鲜明的特征:一是他热爱他的病人,绝不宽容任何使病人遭受不必要痛苦的行为;二是他在学习外国语言方面很困难。可惜的是,在他们末次见面的几个月后,白求恩因为败血症去世。他的主要助手江一真医生告诉林迈可,他曾经极力主张白求恩将病坏的手指切除,但是他拒绝了,因为白求恩认为作为一名外科医生,这样将使他不能运用灵活的手指为病人做手术。在这里,记录者林迈可并没有写更多的文字,但作为读者,会深深地为白求恩医生对患者的爱、对职业的尊重、对医学的责任感所感动。

1939年,林迈可一行四人再次前往八路军根据地。他们穿行于平西的群山中,以假装去野餐骗过日本哨兵,乘船侥幸渡过正在发大水的北拒马河,到访过萧克将军和聂荣臻将军的司令部。本来他们打算去延安,但迫于当时的战况不得不放弃这一计划。但幸运的是,在晋东南的八路军总司令部,林迈可见到了朱德总司令。从这里,他们转道西安、重庆、香港,最后经天津回到了燕京大学。这段行程花费的时间大大超过预期,以致很多人以为林迈可已经被日本人杀掉了。

亲身参与中国抗战

1941年的2月,林迈可把这段日子称为“逃亡”。他从广播里知道美日两国已经开战,虽然工友告诉他燕京大学校门外和往常一样,林迈可还是用最快的速度开着校长的车子,带上妻子、另外一对夫妇和两个装有无线电零件的箱子从燕大东校门飞驰而出。接下来的路程,对于北京读者来说并不陌生,他们开过如今归属海淀区的青龙桥,绕过设在温泉镇的日本岗哨到达黑龙潭后弃车步行。进入西山后,林迈可一行人去投奔法国医生贝西尔——就是大名鼎鼎的贝熙业医生,他的“贝家花园”如今仍在,并于2011年被北京市人民政府公布为第八批市级文物保护单位,后在2021年被列为北京市第一批不可移动革命文物。如今,人们还会去贝家花园游玩,走过贝大夫桥,在风和日丽中徜徉于青山绿水间……此情此景,所有在平西浴血奋战抗击日寇的先烈们应笑慰九泉。

说回林迈可,因为贝医生并不在家,在多名当地人的帮助下他们一行连夜赶到了西山深处的龙泉寺。和八路军联系上以后,第二天连夜绕过妙峰山,经过艰难跋涉终于到达平西根据地,林迈可夫妇这才算睡上了一个安心觉。据说,在他们逃出燕京大学十分钟后,日本宪兵队就开始抓人了,而林迈可被认为是国际大间谍。

1944年5月到1945年11月,林迈可一家在延安生活了18个月。他还在这里见到了毛主席和朱老总,同时被任命为第十八集团军通讯部的无线电通讯顾问。朱德总司令签署的任命书一直被林迈可保存着。

作为外国人,林迈可的观察角度冷静客观,他的记录充满了各式各样的细节,让人身临其境一般。能明显感觉到,他在记录时心中涌动着正义和勇气,正是这样的力量驱动着他在那样艰苦和危险的环境下用相机记录下宝贵的画面。几十年后,林迈可在画册《抗战的中国》中文版序言中写道,“对于华北八路军的事情,我们是百分之百地有权来证实的……我因偶然的机会第一次目睹了他们与强大的侵略者进行艰苦卓绝斗争的情景。”“我更感到要让中国以外的广大的世界知道在华北有敌后根据地,有一支共产党领导的军队及边区政府的存在,要让他们知道共产党已经控制了华北的大片地区,并在尽最大努力同广大人民一道建设战后的新中国。”