《救亡日报》:牺牲到底,争取最后的胜利

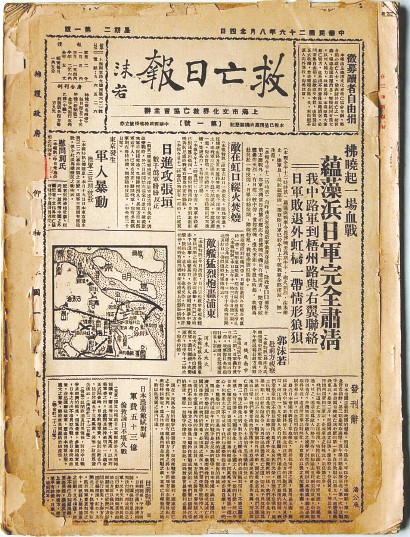

1937年8月24日出版的《救亡日报》第一号。蒋迪雯 摄

黄浦区南京东路353号,如今的悦荟广场迎接熙来攘往的人们。1937年8月24日下午,淞沪会战爆发后第11天,在这座当时还叫“大陆商场”的装饰主义建筑6楼,第一期《救亡日报》出版。

《救亡日报》是国共合作的产物。1937年7月28日,上海文化界五百多人集会,成立上海第一个救亡团体——上海文化界救亡协会。9月,第二次国共合作正式形成,八路军驻沪办事处成立,这是自1927年之后,中共在上海成立的第一个公开活动机构。

国共两党决定由上海文化界救亡协会创办一份机关报,即《救亡日报》。郭沫若任社长,两党各指定一人任总编辑,中共选择了夏衍。

这是一张四开四版的晚报,版边印有“胜不可骄,败不可馁,牺牲到底,争取最后的胜利”等醒目标语。胡愈之、司马文森、田汉、陈紫秋等20多位作家参加了义务采写工作。

胡愈之在社论《上海抗战的一个月》写道:上海抗战的一个月“在全部中华民族抗战史中,这不过是一页而已”“读了这一页,已经使我们增添了千百倍勇气和不可动摇的自信”。

这份以“救亡”为名的报纸吸引了不少民众。上海街头,不时有人走到报摊前,低声说上一句:“买郭沫若。”摊主便心领神会,抽出一份《救亡日报》。

创刊伊始,《救亡日报》每日发行上千份,最高峰时发行3500多份。

当时在前线作战的国民党军队也很重视《救亡日报》。国民党将领陈诚主动造访郭沫若,订了上百份报纸到前线散发。

11月12日上海沦陷,《救亡日报》在“孤岛”坚持出版至22日第85号,终被迫停刊。“沪版终刊号”上,郭沫若发表《我们失掉的只是奴隶的锁铐》一文作为“终刊致辞”,宣告“上海光复之日,即本报和你们再见之时”。而后,《救亡日报》辗转广州、桂林,一直坚持出版到1941年2月。

虽然《救亡日报》只在上海出版了不到3个月,却在上海抗战史上留下浓墨重彩的一笔。其创刊后不久,《战时教育》《救亡周刊》《战时联合旬刊》等陆续出版。即便时局动荡,环境恶化,中国共产党领导下的出版传播机构仍千方百计开辟新的抗日宣传阵地,凝聚人心,共御外敌。