作家老舍的武术人生

8月9日是第八个“世界武术日”,它由国际武术联合会确定,旨在号召世界各地的人们了解武术、习练武术,把武术当成健康的生活方式。今年的主题为:太极之韵,世界共享。

众所周知,作家老舍(1899—1966)是我国现代文坛巨匠,鲜为人知的是,老舍一生习拳练武,强身健体,精通查拳、洪拳、六路短拳、太极拳、粘手和刀枪剑戟等多门拳术、棍术、枪术,是一位地道的武术行家。

《老舍练拳》 丁聪绘

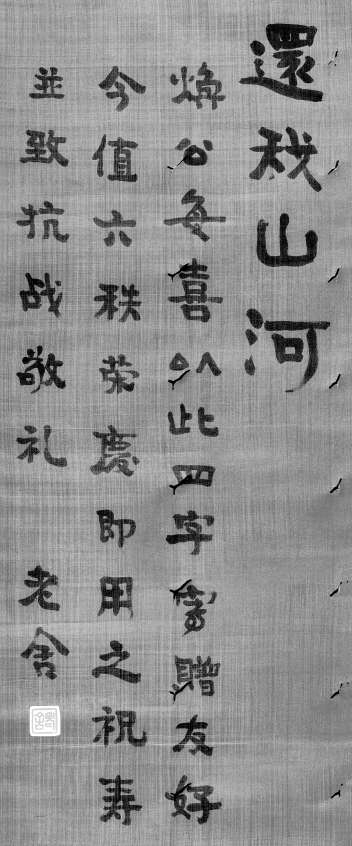

抗战期间,冯玉祥将军六十岁生日时,老舍书“还我山河”祝寿并致抗战敬礼。

早年学剑编写《舞剑图》

老舍出生于北京,满族正红旗人。旗人历来有尚武的传统,老舍的祖辈多为习武之人,家族中的男子不乏八旗兵丁,父亲是一名保卫大清皇城的护军,八国联军攻打北京时英勇捐躯。在家庭环境的熏陶下,老舍自幼有一股壮烈的武侠情怀。

孩提时代,老舍就耳闻目染了周围人表演绿林好汉的曲艺节目,对武术怀有浓厚兴趣,埋下了武侠梦的种子。小学时期,老舍经常在下午放学后赶到小茶馆听《小五义》《施公案》之类的说书。他回忆说:“有一阵很想当黄天霸。每逢四顾无人,便掏出瓦块或碎砖,回头轻喊:看镖!有一天,把醋瓶也这样出了手,几乎挨了顿打。这是听《五女七贞》的结果。”成年后,老舍对武术热情不减,爱读武侠小说,还学习剑术,意气风发。

1918年,老舍从京师第三中学毕业,经校长推荐,被任命为京师第十七高等及初级小学校(方家胡同小学)校长,时年19岁。1921年5月中旬,全北京市小学联合运动会在北海公园西北角新建的运动场举行。组委会下设宣传组,宣传组印制了一本小册子《舞剑图》,免费赠阅。著作者“舒君”即老舍。

因为平时练习并钻研剑术,而且颇有心得,所以老舍编写的文字深入浅出,通俗易懂,为普及运动健身起到了积极的推广作用,当时《晨报》还作了专题报道。为了满足小学生喜爱武术的需要,老舍后来还编著出版了《小学生武术教程》,书里的一招一式,他都亲自示范、现身说法。

老舍22岁那年,因一场大病,几乎要了他的命。病愈后,老舍养成清晨早起练武的习惯,每天起床后都要练上一回拳,再开始一天的工作。打拳渐渐融入老舍的日常生活当中。

执教山东时拜师学拳

1930年,老舍来到济南,在齐鲁大学担任教授,业余时间勤奋写作,《济南的冬天》《趵突泉》等散文,都是那个时期的成果,同时创作了《猫城记》《离婚》《牛天赐传》等长篇小说。

据老舍夫人胡絜青回忆,老舍在济南“认认真真地教书,忙里偷闲地写作”,创作渐入佳境,因此约有三年时间停下了晨起舞剑练功。

由于伏案时间太久,又缺乏身体锻炼,老舍常常感到腰酸背痛、四肢乏力。1933年4月,他后背疼痛加剧,多方求医,不见效果,于是想到借助武术缓解筋骨疼痛。经好友陶子谦介绍,老舍正式拜查拳大师、有“山东一杆枪”之誉、时任山东省国术馆济南第四分社社长马永魁为师学习拳术。

从此,晨练又成为老舍每天的必修课。他勤练招式,寒暑无间,效果非常显著,后背疼痛之疾渐渐痊愈,身体也轻快了许多。老舍先后习练了少林拳、太极拳、五行棍、太极棍、粘手,逐渐掌握多项武术技能,包括拳术、剑术、棍术和内功等。当时,马永魁授徒以集中为主,对老舍则是亲临其南新街的寓所面授。名师出高徒,老舍天天练拳,坚持不懈,武术的精髓日益了然于心。

1933年底,老舍在《一九三四年计划》中写道:“提到身体,我在四月里忽患背痛,痛得翻不了身……于是想起了练拳。原先我就会不少刀枪剑戟——自然只是摆样子,并不能去厮杀一阵。从五月十四开始又练拳,虽不免近似义和团,可是真能运动运动。因为打拳,所以起得很早;起得早,就要睡得早;这半年来,精神确是不坏,现在已能一气练下四五趟拳来。”

为感谢师恩,1934年,老舍赠送给马永魁一把精美折扇,亲笔书写了随师习武的经过;折扇背面,则请好友、山东籍著名画家关友声绘了精致的泼墨山水。

创作武侠小说《断魂枪》

1934年9月,老舍离开济南来到青岛,担任山东大学文学系教授。租借的房子里,宽敞的院子成了他打拳的地方、练武的场地。那段日子,老舍每天7点钟起床,漱洗后便在院内打拳一小时,刮风下雨,也从不懈怠。

1935年2月3日,农历除夕,山东大学举办晚会,老舍登台献艺,当众表演了一套剑术,赢得满堂喝彩。在青岛近3年时间里,无论是精神还是身体,老舍状态极佳,写出了长篇小说《骆驼祥子》《文博士》、中篇小说《月牙儿》《我这一辈子》等优秀作品。

因为与拳师们多有交往,耳闻目睹,老舍的肚子里装满了这些亦师亦友习武者的传奇故事。他不止一次提到:“在我的朋友里,有许多是职业的拳师,太极门的,形意门的,查拳门的,扑虎门的,都有……”1935年,老舍创作了一篇6000字的小说《断魂枪》,发表在9月22日《大公报》“文艺副刊”第13期上,后来,成为他短篇小说的代表作,也是唯一的一篇武侠小说。

《断魂枪》的故事背景设定在清朝末年。镖师沙子龙武艺高强,然而由于洋枪洋炮大量涌入,拳脚棍棒渐渐没有了用武之地,无奈之下,他把镖局改为客栈,拒绝与外人比武,不再传授“五虎断魂枪”枪法,从此威名尽失。小说最后写道:“夜深人静,他关好门一个人独自在院中,一气把六十四枪刺下来,望着群星,想起当年在野店荒林的威风,用手摸着凉滑的枪身,微微一笑,‘不传!不传!’”

《断魂枪》凸显了在西方科技与东方传统激烈碰撞和冲突下,中国武术所面临的时代困境,主题深刻,耐人寻味。断魂枪的“传”与“不传”,后来成为因时代变迁而无法施展绝技的人所特有的一种复杂心境和悲情命运。

在重庆打拳健身作演讲

1937年,卢沟桥事变爆发。8月12日,老舍忍痛抛下平时练武使用的刀枪剑戟,匆忙离开青岛,再度来到济南,任教于齐鲁大学。

11月,日军逼近济南,老舍又毅然告别家人,只身南下,奔赴武汉,投身抗日大潮。老舍在给拳师马永魁的信中写道:一路上乘坐火车,几乎没有座位,多亏跟子元先生习武后身强体健,才得以支撑了下来,否则早就累趴了……表达了自己对拳师当年悉心指导的感激和怀念。

1938年,中华全国文艺界抗敌协会成立,老舍应周恩来邀请前往重庆担任“文协”常务理事兼总务部主任,主持日常工作,团结进步作家,编印抗日读物,为全民抗战摇旗呐喊。

1940年,老舍受回教救国协会委托,与剧作家宋之的合作编写了四幕抗日话剧《国家至上》,塑造了一位“名驰冀鲁,识与不识咸师称之”的回族老拳师张老师(自称张二)的形象。老舍在《三年写作自述》中写道:“剧中的张老师是我在济南交往四五年的一位回教拳师的化身。”显然是指他的武术老师马永魁。

1943年秋至1946年初,老舍寓居重庆,几乎每天清晨都在北碚蔡锷路24号前的一个大操场习武打拳。其间,遇到时任国立国术体育专科学校秘书长兼总务主任的故友庞玉森,庞玉森邀请老舍到学校演讲。有一回,演讲的题目是“文学与武术”,老舍说:“不能重文轻武。重文,你一定忽略武术,只懂得一套文学理论,手无缚鸡之力,等于一个人患了半身不遂之症,也等于一个人缺胳膊少腿,那就什么事也做不成了。”“练武术的目的,一是强种健身,二是自卫杀敌。练好武术不要去打好人,要去打坏人。你不打坏人,坏人要打你,你也别等着挨打……”老舍从文学的社会性讲到武术的大众化,微言大义,博得一阵又一阵掌声。

在同仇敌忾、共御外侮的烽火年代,老舍对武术的认识、理解和阐述,已然上升到家国层面,体现出他书生报国、文艺抗战的爱国胸襟和时代责任。

与日本作家切磋拳术

1946年,老舍应邀赴美讲学。身在异国他乡,老舍仍保持早起打拳健身的习惯,拳不离手,尤其是太极拳愈益精进,柔中有刚,行云流水。他在美国女作家、诺贝尔文学奖得主赛珍珠的农庄做客时,曾为美国退伍军人余兴表演中国拳术,动作娴熟,姿势优美,开合张弛,意气相合,令人赞叹不已。

1949年夏日的一天早上,老舍在打太极拳时,忽然感觉腿抬不起来,经大夫确诊是坐骨神经炎,需立即住院开刀。因为这一刀,老舍中断了长达15年的练拳史。手术后刚能行动,老舍便启程回国,投身新中国如火如荼的建设热潮。太极拳打不成,老舍就到北京中山公园散步,向一位姓李的皮厂经理学习太极气功,每天早晚坚持运气练习。

1955年,为创作话剧《西望长安》,老舍专程赴西安采访。由于长时间乘坐吉普车,他腰病复发,回到北京后几乎不能下床,所幸早年练武,老舍知道自己应该活动哪些部位,加上名医按摩治疗,身体很快就得到康复。

老舍一生嗜好武术,但平时绝少在人前谈起,遇到懂行的人时,才兴味盎然地相互交流、探讨。因此,“老舍会武术”,知者不多。

1965年,时年66岁的老舍率领中国作家代表团访日时,遇到一位名叫城山三郎的日本青年作家,酷爱武术。城山三郎问:“听说您会武术?”老舍没有立即回答,只是微笑着点了点头。城山三郎打量着老舍,他不相信眼前这位拄着手杖、背有点驼、戴着眼镜的清瘦老者精通拳术,于是要和老舍切磋。老舍架不住城山三郎的一再请求,最后讲好只比手劲,以免失手误伤对方。日本作家先发制人,直接正面进攻,老舍不慌不忙,顺势抓住对方的胳膊,借力打力,往自己的方向一拉,对方顿时一个趔趄。老舍赶紧后退,反拉住他的左手,城山三郎才没有摔倒在地。这一幕,引得在场所有人一阵喝彩。城山三郎深感震惊,连声说道:“真有功夫啊!高手!佩服!佩服!”

老舍与日本作家过招,一招取胜,迅即在日本文学界传为美谈。然而,老舍回国后从未对外人讲起这件事,直到他去世后,城山三郎写了一篇悼念文章,回忆起这场别开生面的文人“比武”,人们才知道老舍在日本竟然还有这么一段不寻常的武术往事。