“将双关语钉在自己背上”的诗人 ——浅析杰克·斯派赛的诗歌肌理

白哲翔,本名Mikita Baravik,1998年生于白俄罗斯奥尔沙市,白俄罗斯诗人、译者。先后就读于白俄罗斯国立大学、复旦大学、同济大学。中文诗作散见于《诗刊》《诗林》《北京文学》等刊物;曾翻译过李白、杜甫、寒山、苏轼等古代诗人的诗歌,以及杨炼、欧阳江河、柏桦、郑小琼等当代诗人的诗作。

“魔法”与“听写”的交融

在杰克·斯派赛的诗学谱系里,有两个观念双足鼎立——“诗如魔法”与“诗即听写”。若前者具有明显的实践性及行动性,主要关乎斯派赛于1957年开设的同名工作坊,那么后者则直接渗透到他诗歌的肌理,成为他个人写作乃至整个美国当代诗歌的转折点。

顾名思义,“诗即听写”这一在伯克利作家会议期间提出的概念,将其锋芒主要指向了那种浪漫主义式的、将诗人视作崇高歌咏者的传统诗歌观。对斯派赛及其志同道合者而言,诗不再是以惠特曼般的方式直抒胸臆、建构宏大自我的载体,而更多地衍变成语言自我表达的媒介与工具。如此看来,语言在斯派赛笔下能够替自己发言,它化为诗人近乎被动地直面的自在之物,或者,借用斯派赛《以太城的首领》中颇具神秘意味的话来形容,一种理应保持距离的“幽灵”。

斯派赛所力求实现的语言功能的移位,必然关联到抒情者形象的根本性变化。凡是秉承“诗即听写”原则的诗人,都会像斯派赛一样,故意偏离浪漫主义或象征主义的抒情轨道,削弱抒情者的主体性,使其在文中大大淡化。他仿佛全受语言本身的支配与驾驭,乃至用第三人称指涉自己——“旁观者清”的诗学策略便由此而生。

进一步说,“诗如魔法”亦开始起作用:斯派赛同罗伯特·邓肯等诗人主持的习诗活动与朗诵会,常伴以塔罗牌与水晶球,这一类似于20世纪初各派先锋诗人“自动书写”技法的实践表明,接触语言对他们不仅意味着置身于词语的激流中,更是揭开语言魔力的尝试——难怪斯派赛曾与画家兼诗人约翰·艾伦·瑞恩创造了所谓的“火星语”。斯派赛的诗歌话语不再是走捷径的谋篇布局,而更像一场语言自我放纵的狂欢,或者说是一股有意无意汇集讹误、双关语及生造词的漩涡。这也是斯派赛语言的戏谑性所在:将三个发音相似的专有名词许门、西蒙和拜纳姆(Hymen, Simon, Bynem)并列在一起,或将加拿大的弗雷泽河(Fraser River)写成Frazier River,诸如此类。有时,斯派赛的诗作甚至显得全无头绪,好像毫不相干的语句被不经意拼凑到一起一般:

你怎么能爱上那个凡人

每次说话

他都错误

百出

买一送一

我们三个至关重要

然而,斯派赛对语言施加的狂欢化远不止于此。“魔法”与“听写”的交融还深深影响到了他诗歌的题材领域,使其含糊性十足,几近超现实主义诗学。由于其朦胧的性质,斯派赛的诗——这些“历史拼凑物”——往往使读者百思不解,难以捕捉到作品所蕴含的构思。以《圣杯》为例,该系列诗的真实核心在于什么?重构亚瑟王神话,探查玛丽莲·梦露的死因,还是纯粹叙写寻找圣物的经过?兴许此类问题永远无法获得确切的答案。显然,斯派赛不再将整齐划一的文学观奉为圭臬,力争实践自由——仅受语言自身制约——的抒发:一方面,他始终以传统的反叛者自居(“我在试图做的,是建立一种传统”),另一方面却婉转地、颇具艾略特韵味地将传统视为必备之物(“创造是诗人的真正敌人”);一方面,斯派赛在《仿洛尔迦》里模仿早已故去的西班牙诗人的通信,于洛尔迦作品的英语译文中间夹杂伪译诗,并在《以太城的首领》中真假难辨地重写兰波的生平事迹,另一方面,文本背后总是潜藏着斯派赛的人生经验以及关于作诗的深思。半真半假、模棱两可成为了他念兹在兹的创作宗旨。

诗的空间

除了语言的魔性,斯派赛的诗中还存在着与此相对立(毋宁说互补)的另一极,我们可以暂且将之称为“在场性”或“空间意识”。斯派赛创作中的空间多元,但主要以四种形式显现。

第一,也是最浅显的一层,自然是美国。斯派赛乃是20世纪中叶最“美国”的诗人之一,尽管他对于美国这一国度及其主流文学界的归属感略有争议。首先,曾被无政府主义思潮吸引过的斯派赛向来排斥普遍性的美国形象,以至于晚年提出建立“太平洋国家”的设想,该联邦应从加州山脉一直延伸至加拿大北部(“不列颠哥伦比亚/将免受西方帝国主义的残害,如果你/阻止。西方道路千万条。他们很少/通向北方”)。诚然,加利福尼亚州在他看来永远是诗性的发源地,莫怪他除了1955年被迫前往纽约谋职以外,甚少离开加州——这点使斯派赛与“垮掉派”诗人泾渭分明。《詹姆斯·亚历山大》中的主人公盼望其通信对象尽早返回加州;《地图诗》里所谓“波德莱尔之国”以炎暑的加州为伴,并逐一列出圣拉斐尔市、旧金山的金门公园等处——斯派赛的抒写仿佛无法逃离加利福尼亚州的疆土,一旦诗中出现什么地点,它十有八九与加州有关。对他而言,诗里的空间既有内在的反抗性,又需要作者时时对此保持高度的自觉性。

第二是公共空间。纵观斯派赛的履历,不难发现他从来不“一意孤行”,反而积极将自己的诗作带入公共领域,频繁与同行和学生会聚,一同讨论诗歌的动向与本质,投身于“伯克利文艺复兴”,参加“星期五沙龙”和“长舌者之夜”朗诵会,并创办名为《J》的小型杂志。公共空间是他诗歌创作依存的关键因素,而“诗如魔法”工作坊的问卷正是两者之间缺一不可的关联的明证。这一将实用性与文学性有机结合的文本充分体现了贯穿斯派赛写作始末的“在场”:它是为一次特定的、发生于1957年2月21日的诗歌活动而作的,通过问及政治立场、宗教观念等问题,并用填空作诗的习题来甄选出最适合参与工作坊的人才。此种同公共领域直接相连、同学生及友人互动的赤裸裸的表露,在斯派赛创作甚至世界文学中是难能可贵的。

第三是将世界文化视为可自由穿梭的疆域。斯派赛的空间意识远非只停留在国境或就近诗人圈子之内,在写作层面,他不顾一切虚构界限,与多种文化形式展开对话。在斯派赛的文化地图上,我们既能捕捉到古希腊和中世纪欧洲的系列神话,又能发现对文艺复兴时期的交涉,更遑论对近现代或同时代作家的提及与暗指。斯派赛最热衷的两种神话——关于俄耳甫斯和亚瑟王的故事——多少都包含空间穿梭的元素:俄耳甫斯为救其爱人欧律狄刻到阴间跟随她,亚瑟王则是身经百战,委派多位圆桌武士寻觅圣杯。但丁及其名著《神曲》在斯派赛诗中的数次出现亦并非偶然:这既是欧美文化重要的源流之一,也为伯克利、旧金山文艺复兴派诗人提供了鼓舞人心的范例,理应在斯派赛自制的文化版图上占一席之地。此外,在时间轴上更加接近于斯派赛所处时代的作家作品,自然而然在他营造的空间里刻出了极为鲜明的印记,包括指责作者歪曲他原意的洛尔迦、抱有与斯派赛异样诗歌观的庞德与威廉斯,或被他称颂的惠特曼和克里利(哪怕这一颂扬有时略带几分讽刺):

美丽的老沃尔特·惠特曼,我一刻

也不曾停止过注视你那满是蝴蝶的胡须,

你那被月光磨得单薄的灯芯绒肩膀,

你那处子阿波罗般的肌肉,

你那像一炷灰烬般的声音,

而这些灰烬如雾般古老、美丽。

第四是斯派赛笔下的时空体。斯派赛的空间是多样化的,他不止步于一般意义上的空间描写,而是超越西海岸地名、文化图景及与其他作家在纸上的相遇。在诗中,他看似如同以往许多诗人那样,使得时间与空间融为一体,不同的是,这一体化的双重维度同时囊括美国的当下与过去,并且如上所述,多以人物的形式呈现。美国抢匪约翰·迪林杰、杀人犯萨科与范泽蒂、枪手兼偷牛贼比利小子——这些被斯派赛从历史洪流中捞出的人物显然不属于一般受人推崇的群体,但在斯派赛笔下却获得被记载的权利。更有甚者,这些人物竟与美国第15任总统詹姆斯·布坎南、俄国芭蕾舞团创立人达基列夫等相提并论,从而产生出更具反讽色彩的效果。当然,斯派赛所创造的时代图景不限于人物, 他还用更贴近当下、可知可感的意象重写传统的诗歌题材,如在《爱情诗》里所做的一样,将情爱置于棒球比赛的背景之下。

正是斯派赛奇特的空间意识,赋予他诗以不可替代的文学价值。

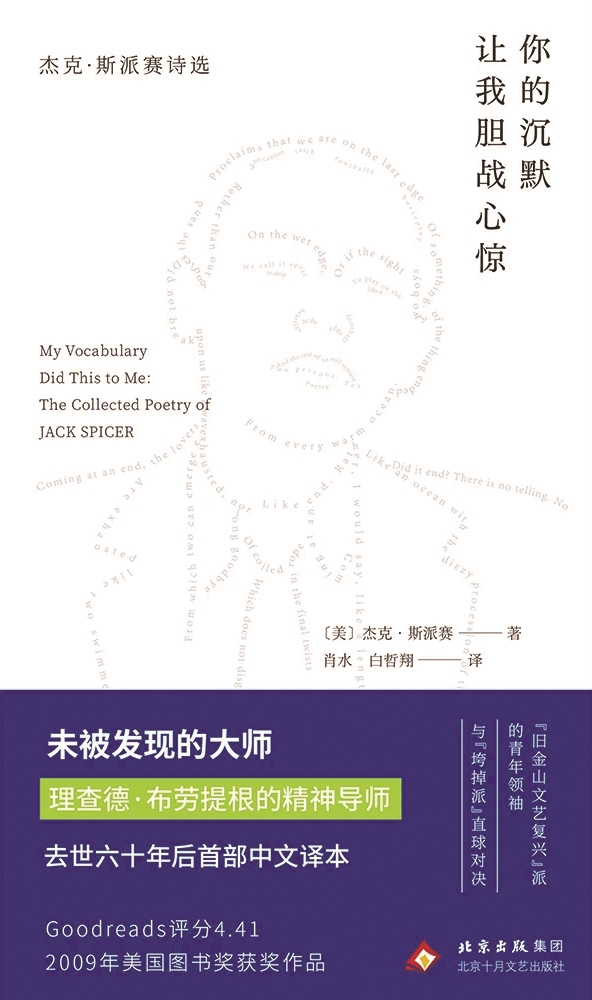

(作者系杰克·斯派赛诗集《你的沉默让我胆战心惊》译者)