“䴙鹈”之忧:《万叶集》全译本从交稿到成书的三载春秋

《万叶集》是日本现存最早的一部和歌集,享有“日本之《诗经》”的美誉。这部和歌集收录了从仁德朝 至淳仁朝约四百五十年间上自天皇王孙下至底层民众的和歌约四千五百余首。刘德润和刘淙淙两位译者历时四十余年,跨越两代人,译出包括4516首和歌在内的《万叶集》全译本,采用我国传统的四言、五言、七言等句式进行翻译,抓住了和歌的特征,准确传达了原诗歌的韵味与风格

父亲半生投身《万叶集》的翻译工作,他的原则是“但行好事,莫问前程”,因为这是一份浩大且不能保证出版的工作,只得抓我做助手。四年前,幸得海豚出版社的姜淮先生鼎力推荐,玉成其事,我们才得以顺利将译稿郑重交给上海译文出版社的姚东敏编辑。

每当暮色漫过A1教学楼——外语学院的灰白色墙体时,我总爱踱至中庭,看碎石铺就的溪流环绕着苔痕斑驳的枯山水,听风声掠过竹丛的簌簌低语。暖黄的地灯次第亮起,光影在砂砾与石子间流淌,静谧中生出一种难以言喻的归属感。

结束了一天的工作,我照例疲惫地打开手机,工作群里密密麻麻的未读消息瞬间映入眼帘。每天几十条甚至上百条的信息,记录着翻译工作的点点滴滴。姚编辑又发来父亲白天留下的手写校对批注照片,字迹在屏幕上铺开,像是古籍里沉睡千年的符号,终于在新时代找到了苏醒的契机。谁也不曾想到,这段从交稿到成书的旅程,会成为一场跨越山海与时光的漫长接力。

我本是无根之人,然后命运的齿轮悄然转动,经过一番艰难抉择,最终选择辞职,又或许是出于对家乡的眷恋,我只身来到四川轻化工大学,继续推进与《万叶集》翻译相关的工作。

为了能全身心投入校对,父亲选择独居在河南老宅。书房中数万册藏书林立,堪称“坐拥书城”,而父亲正是在这片知识的“城池”中,日夜钻研。那些堆积如山的资料,是他翻译路上不可或缺的“战友”,也正因如此,他无法随我一同回到蜀地。

回想起与父亲未分开时的日子,研究室里那张沙发,成了我最亲密的“战友”。朋友都说这硬邦邦的沙发睡着腰疼,我却能不需要枕头就酣然入眠。研究室虽不大,却生活所需一应俱全——墙角的小冰箱被水果塞得满满当当;书架上除了层层叠叠的闲书,还堆放着许多玩具;地面上摆着成箱的自热锅、方便面和大量饮料。

2021年7月20日河南特大暴雨突袭,专注于译稿推敲的我浑然不觉天色骤变。直到手机QQ的提示音突然响起,是18级学生小裴发来的消息:“老师!东区已经停电了!您在西区研究室吗?在的话赶紧保存文档呀!”我虎躯一震,下意识问道:“你怎么知道我在研究室呀?”她秒回的消息带着年轻人特有的直白:“您不是天天都睡在研究室吗?”这话让我一时语塞,也恍然惊觉,原来在学生眼中,研究室早已成了我的第二个家。我家和研究室明明只有步行十分钟的路程。事实上,我至少每年三分之一的时间都在研究室内度过,难怪大家都误以为我是个工作狂。同事吐槽我的出没范围只有以学校为中心半径不超过500米的锥形空间。而父母也没少调侃,说我像一只大野猫,到了饭点才现身,昼伏夜出,见天不着家。

我回过神来,手指在键盘上飞速敲击,可就在这时,发现需要输入的竟然是水鸟“鹈”这一词汇,因为父亲每次遇到,电脑就会无故死机,几乎是屡试不爽。父亲喃喃自语,这个“鹈”可真是我的天敌啊。有一次,他甚至还曾梦到有一只浑身泛着金光的“鹈”飞来叼走了《万叶集》的原稿,而他在地面叫嚷着,追逐了许久。虽然明知这是梦,但醒来和我讲起时,父亲看着茶几上摊开的一摞摞原稿,仍是心有余悸。我当时还安慰他说,没关系,明天你就会梦到我用气枪把“鹈”打下来。

没想到,“鹈”危机竟在此刻重现。我以迅雷不及掩耳盗铃之势查找替换,顺利完成任务,并将文档发送至父亲的邮箱。这时电脑突然黑屏,风扇发出刺耳的嗡鸣,果然停电了。我长长舒了一口气。与此同时,手机里不断跳出父亲的消息,原来他在家也因暴雨导致网络时断时续,手写的校对批注照片发了好几次都宣告失败。在用电话确认彼此的安危和家里备用电源、饮用水、食物、打火机的情况后,停电后的黑暗如浓稠的墨汁迅速漫进房间,吞噬了最后一丝光亮。整个大楼一片沉寂,我第一次觉得明明近在咫尺的父亲,此刻仿佛远在天边。

我望向窗外,暴雨裹挟着漆黑的夜色翻涌,电闪雷鸣,轰鸣回荡,自己仿佛置身于上古的荒芜之中。那一刻,时间仿佛静止,我忽然开始想象千年前万叶时代古人的黑夜。他们是否也在这样浓稠的黑暗里,思索着人生的苦恼?一句“夜去来者”(作品编号1101)不自觉地涌上心头,跨越千年的时空,与此刻的寂静产生了奇妙的共鸣。手机里的消息也不断涌来,有人叮嘱我注意安全,有人分享自己城市应对暴雨的经验。

我打开小夜灯,借着微弱的灯光,在手账上记下明日计划和购物清单。那一夜睡得特别踏实,待天色微亮,暴雨稍歇,熟悉的街道已成一片泽国。积水普遍足有一米多,井口粗的十余棵参天大树歪七扭八地颓然倒塌,浑浊的水面裹着枯枝烂叶打着旋。

我翻出研究室里的塑料袋和胶带,将没有更新“鹈”的打印稿件层层包裹再捆绑好。因为父亲每天都要校对,这工作落下一天他便会寝食难安。又用垃圾袋和胶带将双脚紧紧缠绕,做成简易雨靴,既防止触电,又能避免鞋子损坏后被水冲走导致受伤感染,顺手还往背包里装了瓶84消毒液。

做好简单的防护措施后,我背着包踏入水中。同时用长柄雨伞试探前路和水下窨井盖是否完好。每走一步,水流都用力拖拽着双腿,好几次险些被漂浮的杂物绊倒。路过公交站旁,竟见一位熟识的大姐坐着一只充气皮筏带着三个孩子,在浊浪中划水嬉戏,欢笑声穿透雨幕。我用手机把这一幕录下发给母亲。她回复了我一张笑脸表情包。艰难跋涉30分钟后,终于到家,把原稿交到父亲手里。此时低头一看,用垃圾袋做的简易雨靴早已不翼而飞,凉鞋也被水中的树枝石块划得千疮百孔。简单用完午饭后,我们在客厅继续奋力校对,电力还未恢复,光线很快暗了下来,我带着纸币,蹚水出门购买生活用品,两个小时后才回家。晚饭时的话题依然围绕着《万叶集》展开,我向他再三保证,更新后的“鹈”文档就在邮箱里。父亲好像将信将疑,直到我打开手机邮箱证明。

在这特殊的三年间,除了心系《万叶集》译稿的后续工作,我还参与了其他五本书籍的编写工作。从前期资料收集到反复修改校对,每一个环节都倾注了大量心血。可惜另有两套书目前尚未付梓。而父亲依旧独自坚守在书房,每天清晨煮一碗面条,再出门绕着老校区散步半小时,其余时间便坐在那张陪伴我们多年的书桌前,戴上老花镜,开始新的一天的校对工作。

校对过程中,困难重重。每当遇到生僻字词,父亲总会毫不犹豫地钻进书堆,查阅各种典籍,有时一找就是几个小时。他常说:“翻译是一件需要敬畏之心的事,头上三尺有神明。”记得有一次,为了考证一处官职,他不仅翻阅了十多本相关的历史文献,还联系了我的导师半田美永先生请教。半田先生凭借其深厚的日本文化底蕴和丰富的学术经验,次次秒回,为我们提供了宝贵的见解,攻克了翻译中的难题。

我的祖籍在成都,如今能在附近工作,这份熟悉的乡音与烟火气,使得我更添了几分安心。白天,我站在讲台上;夜晚,我穿梭在学生宿舍处理各种学生事务。每当深夜打开工作群,总能看到姚编辑和父亲残留的对话记录。我却因疲惫不堪无法回复,等到翌日白天忙起来又会忘记。寒假回家,因为稿件问题,我和父亲之间又爆发了史无前例的争吵。结果谁也没有让步。当38万字的校对稿被邮寄走的时候,父亲又开始担心,每天都要让我查询好几次稿件所在地点。我忍不住调侃:何故怀“鹈”之忧,而发杞人之叹?罪过啊罪过。

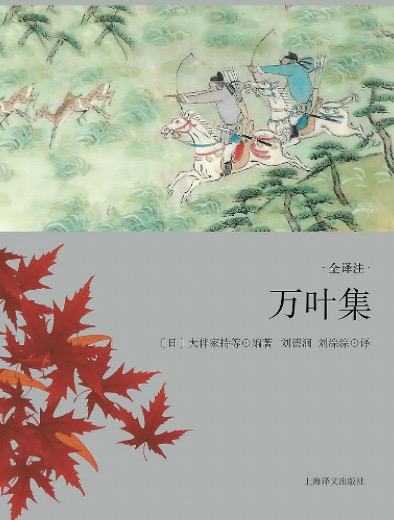

姚编辑就像一位执着的引路人,耐心地等待父亲用略显笨拙的手写输入法传递修改意见,逐字逐句地雕琢着译稿。她的用心和专业不仅体现在工作上,还常常给我带来意外惊喜。某天,她突然在群里分享了大亦观风的画册链接,留言说:“或许能给《万叶集》的设计带来灵感。”我点开画册,瞬间被那些极具张力的笔触吸引,比起栋方志功的粗犷原始,安田靫彦的温婉细腻,大亦观风的画作更添了几分肆意洒脱,幽默的变形,浓烈的色彩,充满生动的想象力,更能直击人心。我立刻联系在广岛大学交换的研究生侯栋洋同学,拜托她帮忙购得画册一本。侯同学的这份及时相助,让我心怀感激,在学术与艺术探索的道路上,总有这样的人默默给予支持,让前行的路多了几分温暖。

姚编辑一人身兼数职,承担着多项工作。译稿修改交流中,哪怕发现的只是一个细微的标点符号错误,就连「八尺鳥」是否为「八咫烏」的误写,她也会再三确认,并耐心等待父亲用手写功能在手机上一字一字的回复。

2025年5月的最后一天,校样终于完全付型。岁月在忙碌与等待中悄然流逝。我们终于在6月底迎来了成书。当拿到散发着墨香的《万叶集》,看到轻太子狩猎图的精美封面,古朴的和歌影印本,工整的字体,排列得错落有致。翻开书页,每一个字都凝聚着我们三人的心血。父亲抚摸着书的封面,脸上露出了欣慰的笑容:“这辈子,值了。”而我,脑海里浮现出井上靖的短篇小说《比良山上的石楠花》里与时间搏斗、同人世对抗的身影,此刻竟与父亲重叠。创作的激情如岩浆般在胸腔翻涌,但随之而来的是无限战栗——这是对知识的虔诚,也是对自我的挑战。“吾生也有涯,而知也无涯”的喟叹犹在耳畔,以有限的生命丈量无垠的天地,我们恰似飞蛾扑火,明知前路漫漫,比芦苇还要微不足道,却依然义无反顾。或许,这便是某些人生存的意义。

这部《万叶集》全译本,不仅是父亲半生译笔的结晶,也是姚编辑三年如一日坚守的见证。在未来的日子里,我希望这部作品能走进更多读者的心中,让他们感受到《万叶集》的魅力,感受到翻译的力量。而我与父亲,也将带着这份感动与坚持,继续在翻译的道路上砥砺前行,用文字书写更多的故事。

(作者系四川轻化工大学外语学院日语系副教授)