为杜牧洗冤的国宝

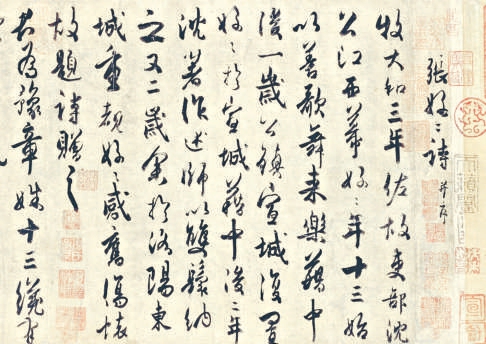

(唐)杜牧《张好好诗帖》(局部)

“尔来未几岁,散尽高阳徒。洛城重相见,婥婥为当垆。怪我苦何事,少年垂白须。朋游今在否,落拓更能无?”

这是杜牧《张好好诗》中的句子,时唐大和九年(835年,原诗注似少写一年)。宋徽宗将原帖收入内府,《宣和书谱》称:“(杜牧)作行草,气格雄健,与其文章相表里。大抵书法至唐,自欧(询)、虞(世南)、柳(公权)、薛(稷)振起衰陋,故一时词人墨客,落笔便有佳处,况如杜牧等辈耶。”

《张好好诗帖》是杜牧存世唯一书迹,传承有序,清末被溥仪带出宫,几流失海外,被张伯驹先生重金购入,将它与陆机的《平复帖》、展子虔的《游春图》视为平生最得意的三件藏品。1956年,张伯驹先生将其捐献,2012年列入《第二批禁止出国(境)文物名单》。

杜牧身后多争议。陈寅恪说:“如牛党才人杜牧,实以放浪著称。”叶嘉莹也说:“如果他们在政治理想上不如意,就会耽溺在醇酒妇人之中,取得另外一方面的享乐和安慰,所以说杜牧也可能有这样一种心理。”

杜牧放浪好色,几成共识,但《旧唐书》只称“牧好读书,工诗为文,尝自负经纬才略”,未及生活作风。他的《樊川集》中有“艳诗”,多是后人窜入,且有些好诗被误认成“艳诗”。

《张好好诗》也曾被指为“艳诗”,仔细读来,实为不可多得的杰作。《张好好诗帖》诗书兼美,既是国之重宝,又可为杜牧洗冤。本文主要依据缪钺先生的《杜牧传》,试予介绍。

豪门中的穷小子

杜牧生于803年,字牧之,京兆万年(今属西安市)人。

杜家本居南阳(今属河南),西汉时以豪门被徙茂陵(今属陕西兴平县),后又迁至杜陵(今属西安市)。杜家先后出过11位宰相,西晋杜预尤著名,武可剿灭孙吴,文能著《春秋左氏经传集解》,人称“杜武库”,即胸中无所不有。杜甫与杜牧是远亲,杜甫乃杜预之子杜耽之后,杜牧乃杜预少子杜尹之后。

杜牧的爷爷杜佑仕宦50余年,三朝为相(德宗、顺宗、宪宗),《旧唐书》称他“精吏职,虽外示宽和,而持身有术”“性嗜学,该涉古今,以富国安人之术为己任”,晚年完成我国首部典章制度史《通典》。

杜佑“家财巨万,甲第在安仁里”,城外有别墅,“亭馆林池,为城南之最”。杜牧诗称:“旧第开朱门,长安城中央。第中无一物,万卷书满堂。家集二百编(此处指《通典》,共200卷),上下驰皇王。”

杜牧出生时,杜佑69岁,正值权力顶峰。杜佑去世时,杜牧仅10岁,生计一下跌入低谷。

杜牧的父亲杜从郁“少多疾病”,可能在5年后便去世了,只当过负责军需的终驾部员外郎,从六品。杜从郁是少子,家族析产时或吃了大亏,“有屋三十间而已”,后为还账,房子也没了,“八年中凡十徙其居,奴婢寒饿,衰老者死,少壮者当面逃去,不能呵制”。

最惨时,“长兄(此处误记,杜牧无长兄,也许指的是其堂哥)以驴游丐于亲旧,某与弟顗(音如蚁,杜顗字胜之,比杜牧小4岁)食野蒿藿,寒无夜烛”。

杜牧直到26岁时科举成功,生活才有改观。

一年考中两科

唐代科目繁多,进士试最尊,每年一考,考生千人左右,最多取40人。

唐代朝官可荐考生中举,即“通榜”,以博“知人”之名。杜牧出自名门,许多朝官愿推荐他。据《唐摭言》,官员吴武陵力荐杜牧,并拿出《阿房宫赋》朗读,主考官崔郾十分欣赏,吴武陵请录为状元,崔郾为难:“状元已有人。”吴武陵说:“那就第五名。”见崔郾仍犹豫,吴武陵说:“再不行,你把《阿房宫赋》还给我。”崔郾忙表示同意。

有人提醒:“诸生多言牧疏旷,不拘细行。”这可能是“杜牧生活放荡说”之始。崔郾说:我已经答应,就算杜牧是屠夫、酒贩子,我也不改了。

杜牧果然中了第五名。

《唐摭言》的作者王定保生于870年,时杜牧已去世18年。中举前,杜牧饭都吃不饱,怎有条件好色?可能是唐代长安马球风行,各队均有啦啦队,彼此常斗殴,杜牧年轻时曾任“棚头”,难免有江湖恩怨,留下“不拘细行”的恶评。

杜牧对中举极得意,写诗道:“东都放榜未花开,三十三人(该年共录取33人)走马回。秦地少年多酿酒,却将春色入关来。”

考取进士后,杜牧又参加同年在长安举办的贤良方正极谏科,19人成功,杜牧也在其中。搞笑的是,考中者的文章均失传,落榜者刘蕡(音如焚,今北京昌平人)的对策却留了下来,刘蕡指出晚唐宦官权重的真问题,因太符合“贤良方正极谏”的要求,所以没考上。

杜牧自以为“名震京邑”,可游城南文公寺时,僧人不知杜牧是谁,杜牧写诗称:“休公都不知名姓,始觉禅门气味长。”

为升迁不当京官

杜牧两试两中,却只被任命为从九品上的小官。

杜牧有理想,他说:“某世业儒学,自高、曾至于某身,家风不坠,少小孜孜,至今不息。性颛固(颛通专,颛固犹言固执),不能通经。于治乱兴亡之迹,财赋兵甲之事,地形之险易远近,古人之长短得失……回顾诸生,必其不辱恩奖。”

梦想建功立业,因爷爷杜佑曾辅佐雄主唐宪宗,时全国71州不上报户口,仅49州144万户纳税,比天宝时减3/4,朝廷无实力,百姓负担重,唐宪宗平刘辟、杨惠琳、李琦、吴元济、李师道等藩镇,“自广德以来,垂六十年,藩镇跋扈,河南北三十余州自除管理,不供贡赋,至是尽遵朝廷约束”。

唐宪宗被宦官害死后,唐穆宗“再失河朔,迄于唐亡,不能复取”,唐穆宗死于金丹,唐敬宗上台后大修宫室,杜牧承认:“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”

杜牧痛言:“长庆兵起,自始至终,庙堂之上,指踪非其人,不可一二悉数。”可他是小官,哪有发言权?他将相关议论编成《罪言》,即“国家大事,牧不当官,言之实有罪,故作《罪言》”。

在长安待了半年,杜牧就随沈传师去江西做幕僚了。沈杜两家世交,沈传师是杜牧的父辈。唐人喜当京官,杜牧求外调,或为升迁快,但“十年为幕府吏,每促束于簿书宴游间”。

在江西,杜牧认识了13岁的官妓张好好,唐代观察、节度或刺史的治所皆有官妓,张好好善歌,得沈传师欣赏,逢宴必请,杜牧“自此每相见,三日已为疏”,两年后,张好好嫁给沈传师的弟弟沈述师当妾。

侥幸躲过甘露之变

沈传师被拔为京官,入幕5年的杜牧转投牛僧孺。据高彦休的《唐阙史》记,杜牧每夜宴游,牛僧孺密派士卒30人暗中保护。牛僧孺调任前劝杜牧:“我常担心你风情不节,或至有伤身体。”杜牧否认,牛僧孺拿出士卒留下的记录,多达一匣,杜牧流泪下拜,对牛僧孺的照顾“终身感焉”。高彦休出生时,杜牧已逝20多年,此事属风闻。杜牧与牛僧孺交厚,但政见迥异,杜牧并不是“牛党”。

835年,33岁的杜牧回长安,任正八品上的监察御史,正遇上“甘露之变”。

唐文宗与宰相宋申锡曾密谋诛宦官,被宦官王守澄窥破,指使亲信郑注诬告,唐文宗被迫杀宋申锡,深恨郑注,833年,唐文宗中风失语,郑注通医,唐文宗吃了他的药,病情好转。郑注善迎合,在名将李愬幕中时,惹怒监军的王守澄,可双方一聊天,王守澄相见恨晚。与郑注接触后,唐文宗也视他为奇才,让他和李训一起策划除宦官。

835年冬,大将军韩约奏:“左金吾厅后院石榴树夜降甘露。”文宗让李训率百官查验,回报“似非真甘露”,文宗又让仇士良、鱼弘志等宦官首领复核,暗伏甲兵,试图一网打尽,仇士良见韩约变色流汗,附近有军人持械埋伏,立刻逃回,李训等朝官被屠杀者甚多。

杜牧恰在此前被派到洛阳,躲过一劫。在洛阳,杜牧意外遇到张好好,她此时已被沈述师抛弃,当垆卖酒。在《张好好诗》中,杜牧对张好好的悲惨身世寄予同情,写尽光阴荏苒、故人散尽之痛。文学属于被侮辱、被损害的人们,《张好好诗》呈现出杜牧的良知。

批白居易不正经

837年,杜牧再度离开长安,因弟弟杜顗眼病加重,已失明。在友人崔郸帮助下,杜牧出任宣州团练判官,仅从八品或九品。

第二年,杜牧写下“今年闒茸(音如踏荣,指庸劣之人)鬓已白,奇游壮观唯深藏。景物不尽人自老,谁知前事堪悲伤”,杜牧33岁遇张好好时,胡须已白,没想到36岁时鬓发亦白。

839年,杜牧回长安,把弟弟杜顗托付给堂兄杜慥,因长安花销大,官小无力负担。第二年,杜牧外放,849年回归,任从六品上的司勋员外郎。851年,杜牧被外派到湖州任刺史,同年杜顗病逝,不久杜牧又任京官考功郎中,从五品上,第二年(852年)病逝。

杜牧宦海平稳,未曾被破格提拔,循序而进,终至无成。

杜牧可能是一个严肃过度的人,他痛批白居易、元稹。元白的诗易学,符合科举要求,中唐时受追捧,杜牧借他人口称:“元和以来,有元白诗者,纤艳不逞,非庄士雅人,多为其所破坏。流于民间,疏于屏壁,子父女母,交口教授。淫言媟(音如泄,轻慢)语,冬寒夏热,入人肌骨,不可除去。吾无位,不得用法以治之。”

元稹、白居易写过“艳情诗”,自南朝乐府起,这已成传统,杜牧自己也写过,为何吹毛求疵?可能是杜牧不喜二人琐碎、无病呻吟,白居易晚年逃避政坛倾轧,主张“中隐”,即“大隐住朝市,小隐入丘樊。丘樊太冷落,朝市太嚣喧。不如作中隐,隐在留司官”,宣扬尸位素餐,专写生活琐事。杜牧有“重回盛世”之愿,但称元白的诗是“淫言媟语”,甚至要“用法以治之”,未免狭隘。

“徐半尺”确认为真

杜牧想当儒家卫道士,时人偏给他贴上“性疏野放荡,虽为检刻,而不能自禁”的标签,所谓“杜牧少登第,恃才喜酒色”“杜舍人恃才名颇纵声色”,说的人多了,就成了“常识”。《新唐书》称:“牧刚直有奇节,不为龊龊小谨,敢论列大事,指陈病利尤切至。”

一旦被贴上标签,便很难修改。杜牧有“松寺曾同一鹤栖”句,竟被评为:“所谓同鹤栖者,恐是与妇人同宿,托名为鹤尔。”

至于张好好,不知所终,白居易两次在诗中写到她,一是“不爱君池东十丛菊,不爱君池南万竿竹,爱君帘下唱歌人,色似芙蓉声似玉”;一是“敢辞携绿蚁(指酒)?只愿见青娥。最忆阳关曲,真珠一串歌”。此时张好好给沈述师当妾。相比之下,还是杜牧的《张好好诗》感慨甚深。

《张好好诗帖》传承有序,经南宋贾似道,明代项元汴、张孝思,清代梁清标、宋牧仲、年羹尧,最终入清内府,董其昌曾跋:“樊川此书,深得六朝人风韵。”赞其书法,但推敲诗意,益觉杜牧的人格磊落。

《张好好诗帖》的真伪,学界略有争议,因帖中多处字句与标准版本不同,学者裘石指“婥婥为当垆”句,直写为“炉”,非“爐”或“鑪”,而“炉”或是宋代才有的俗字,且“洞闭水声远”中的“闭”,帖中写成“闲”,“洞闲”文理不通,似是抄中出错。

徐邦达先生从用纸、笔的性能、用笔方法等方面,认定《张好好诗帖》确属唐风,用笔之法似孙过庭的《书谱序》。徐先生展半尺即知真伪,被赞为“徐半尺”,他都认可,应是真迹。