老舍笔下失语者的呐喊

《四世同堂》是一部抗战题材小说,它以日军占据北平为背景,铺陈了古城遭践踏时的剧变与坚守,描绘了各阶层市民的日常生活。从城市到郊外,从天安门到小羊圈胡同,从官员到戏子,从抗日志士到失节文人,形形色色的北平切片在老舍笔下渐次展开。值得玩味的是,这部皇皇巨著着墨最多的却是芸芸众生的失语状态。这种集体性失语最终形成一股反抗的力量,令人看到个人与民族的觉醒之光。

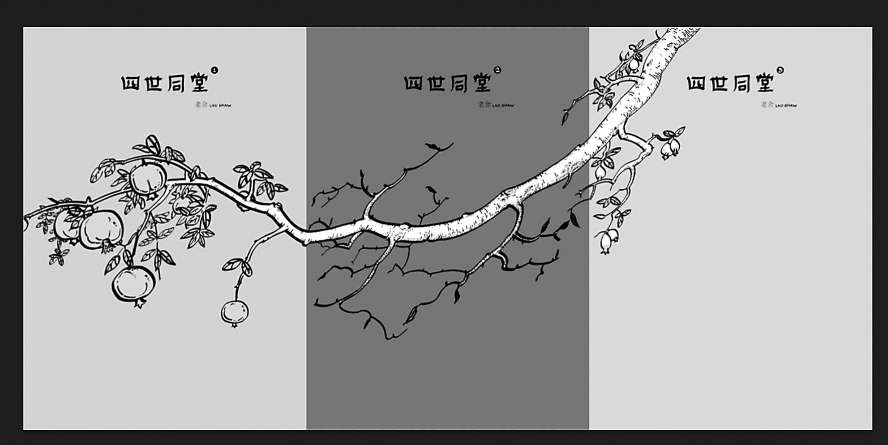

近日出版的“新风尚艺术插画系列”之《四世同堂》由当代艺术家吴伯文全新诠释、独具北平风韵的《四世同堂》,用今天的颜色画旧时的经典,全新插图再现浮世众生相。整体封面以一树石榴贯穿故事,3个分册都有自己独立的色彩:一枝石榴跨越3个季节,暗喻着大时代的动荡与变迁;《惶惑》是秋日石榴满缀的丰润的黄色调;《偷生》是冬日石榴枝叶凋零萧瑟的蓝灰色调;《饥荒》则是春日石榴枝上待放的新芽萌动希冀的粉色调。

艺术家全新绘制29幅插画致敬经典,再现小羊圈胡同众生相。带读者回到北平的街与巷,看北海公园泛起的充满历史光泽的碧波,看那些形形色色的人物如何再次从纸上立起,行动、对话、在风云变幻的时代中挣扎与生存。此版本的前87章为原著原文,后13章根据1951年美国出版的英文版《四世同堂》老舍与浦爱德(Ida Pruitt)女士合作回译而成。

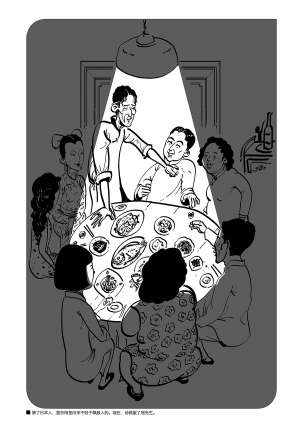

新风尚艺术插画系列《四世同堂》内页插画

以石榴树的贯穿的三册封面

集体性的失语

失语症候在祁瑞宣身上显现得最为严重。在书中,老舍反复描写他“没再说什么”“不想多说话”“痛苦说不出来”的状态——这个困在殖民压迫和传统伦理夹缝中的知识分子,他的语言是失效的,既不足以自保,也无法唤醒民众。作为接受新式教育的知识分子,他渴望投身救亡图存的战场;作为祁家的长子长孙,他肩负着四世同堂的家族重担。他的脑子像陀螺般转动,却一件事也决定不下来,称自己为“会思想的废物”。钱默吟被捕后,他想去钱家慰问,最终却只能回家躺在床上,时而有声、时而无声地“自己嘟囔着”。

“嘟囔”是祁瑞宣的常态。所谓“嘟囔”,不过是一堆思想碎片,有声有词、却连不成句子,只能内遁为私人语言,无法外化为公共话语,更遑论转化为行动了。所以,面对长顺“当步兵还是当炮兵”的抉择,祁瑞宣“再等一等”的劝告,无力得仿佛嘴里“有许多锯末子”。这未尝不是一种隐喻:知识分子的话语已沦为无效的回声。

祁瑞宣自然不会想到,很多时候,言说本身便是正义:面对意见相左的英国人富善,他“不愿多费唇舌”,只是“严闭起口来”;听闻弟弟瑞丰的悖逆言论,也只是低声嘟囔;对冠晓荷等小人的谄媚厌恶至极,最多也只是冷笑,用“不出声”来保持尊严。

在老舍笔下,祁瑞宣有异常丰富的心理活动,但他总是“不出声”。在讲台上,他不知该如何鼓舞学生们去爱国,声音像“一根鱼刺似的横在了喉中”;钱孟石死后,祁瑞宣想对钱伯母说两句“止恸收泪”的话,却说不出来;即便被捕时,他也是“横了心,一声没出”;在狱中,目睹同胞被折磨致死,他两眼含泪,却仍是一声没出。他意识到,声音是“自由”的语言,“没有自由的只能默默地死去”。

《四世同堂》中的北平,没有人是自由的,失语成为整个社会的症候。

钱默吟的儿子为国捐躯后,他想将儿子的一切都讲给祁瑞宣,然而,“他咽了两口气,松开手,嘴唇轻轻动了几动,仿佛是对自己说:谈那些干什么呢!”同样地,小崔死后,小崔太太发现自己走入绝境,直着眼长嚎,嚎了一阵后嗓子就哑了;祁天佑死后,他的太太眼泪一串串往下流,全身颤抖却始终没放声,直到眼珠上翻,昏了过去。

祁老太爷在经历孙子不辞而别、钱默吟被捕、生日没过成、坟墓有被掘的危险、孟石中秋节死去等变故后,只能闭口无言。他不再摸自己的胡子——那曾经象征着经验与智慧的胡子,如今只是老朽的标记。对新出现的问题,祁老太爷束手无策,只能躺在炕上哼哼。

这些人的失语有一个共同点:个人的悲伤在时代的创痛面前显得微不足道。不论他们怎么倾诉内心的悲苦哀愁,都只会像细雨落入大海般悄无声息。所谓失语,并非人们不想说话,而是他们的语言已经失效,无法再描述当下的生命体验了。

沉默中的反抗

生理的失语与政治的失语互为因果。透过祁瑞宣之眼可见:学校中日本人充任秘书,监视师生的一切活动;银行里法币遭禁,唯有日本伪钞允许流通;书店内新书尽数焚毁,只留下陈旧的古书和日本通俗读物……教育、经济、思想三重侵略,最终导致政治失语。侵略者企图将中国人变为行尸走肉,就有了学生的屈辱游行。这场游行将失语推向极致。

学生们的父兄师长都在沉默,他们也只能为敌人游行庆祝。这种耻辱让不到十岁的孩子也懂得沉默——他们低头含泪,一声不出。虽然满城上下都悬旗结彩,但“北平像死了似的那么静寂”。老舍以幽默的笔触戳破了这场虚假的肃穆:“在往日,北平街上有两条狗打架,也会招来多少人围着看;或者还有人喊好几声。今天,行人都低着头……只是那么默默的,丧胆游魂的,慢慢地走。”

老舍写道:“沉默有时候就是抵抗。”在失语下,学生们的沉默不再是向内憋闷,而是向外凝聚成一股抵抗的力量。面对这群沉默的学生,媚敌求荣的祁瑞丰仿佛丢了嗓音,他喊出的口令像是哑巴爆竹。侵略者也陷入了“失语”困境:扩音器里的声音,碰到天安门坚厚的红墙和高大的城楼,散在没有边际的广场上,“只像一些带着痰的咳嗽”;他们说话像“小猫打呼噜”,下面的人根本听不清。学生们的沉默不响,天安门的庄严肃静,无形中形成一股力量,强迫侵略者承认自己是猴子戏耍——他们意识到自己根本没法使人民投降。

这种沉默的反抗看似不激烈、不直接,却体现了普通人坚守原则和尊严的勇气。如钱默吟对祁瑞全所说:“你们是硬着炮弹往前走,我们是等着锁镣加到身上而不能失节!”沉默中的反抗最终会转化为更有力的行动。钱默吟出狱后,在“所有人是鳝鱼”的北平作起泥鳅,即便力量微薄,也仍坚信自己的工作是“沙漠上的一滴雨”。

祁瑞宣与小崔的遭遇皆荒诞至极:前者意外重获自由,后者莫名身首异处,生死皆无道理可言。两人都想偷生,而偷生恰是惨死的原因——死前不抵抗的,只能老老实实闭眼。祁瑞宣终于直面现实,眼前的世界已变,再容不下温良恭俭让,唯有黑白分明才能求生。他豁然开朗,“玫瑰的智慧不仅在乎它有色有香,而也在乎它有刺!刺与香美的联合才会使玫瑰安全,久远,繁荣!中国人都好,只是缺少自卫的刺!”

失语者的反抗已从沉默转为行动。

平凡人的萤光

尤桐芳意识到,每个人的私事都与国家有关,她不声不响酝酿着与敌人同归于尽的计划;李四爷被打了耳光,怒火中烧,没说话,“冷静地,毫无预兆地,举起手来铆足了劲儿照着日本人的脸扇了下去”;京剧艺人小文目睹妻子倒在冷枪下,他没说话,顺手抄起一把椅子,砸在开枪的醉鬼头上;小妞子下定决心,绝不吃共和面这种猪狗都不屑一顾的东西,小小的生命在捍卫自己的尊严;瑞宣被捕后,祁老太爷面对拿枪的敌人,用颤抖的手指戳着自己的胸口说:“开!开!冲着这儿来!”

祁瑞宣获释回家后,觉得祖父变了样:那个只会教自己和平、忍气、吃亏的祖父,体现出勇敢、大胆、冒险的气质。瑞宣的妻子韵梅为了守护家庭,经历了几年的困苦折磨,她将自己锻炼得更坚强、更勇敢、更负责,心也宽大了。在瑞宣眼里,“她的世界由四面是墙的院子开展到高山大海,而那高山大海也许便是她的国家”。

当整个民族被阴霾笼罩,每个平凡生命都在暗处迸发微光。

孔子曾区分“好仁者”与“恶不仁者”:前者主动奔赴仁德之境,后者只为躲避不仁的风暴;前者是时势所造的英雄,后者则是平凡庸碌的大多数。孔子对两者皆持赞扬态度。老舍以萤火和日光为喻来对比两者。在瑞宣眼里,瑞全不只是自己的弟弟,而是一种光,一种力量。在瑞全面前,他没法诉说心中的委屈,“正像萤火不敢在阳光下飞动那样”。

然而,在《四世同堂》中,老舍未将笔墨倾注于祁瑞全这类英雄先锋,而是聚焦于日常生活里的祁瑞宣身上。这正是作家的悲悯和大爱所在——洪水席卷之际,固然需要逆流而上、劈波斩浪的弄潮儿,但支撑文明存续的社会基本盘,往往是固守阵地的沉默大多数。那些在柴米油盐中顽强坚守的人,要以何等坚韧的生命力,才能抵御浪潮冲击,又避免被裹挟成泥沙?

老舍笔下动人心魄之处在于,当同时代作家多在塑造非黑即白的英雄时,他却揭示真正的民族精神隐于市井烟火里。在那些未被历史照亮的角落里,掺杂着懦弱与勇敢、狡黠与善良、虚伪与真诚的矛盾个体。他们仿佛深埋地底的植物根系,看似沉默,却在黑暗中默默伸展,最终交织成细密坚韧的网,在至暗时刻守护整个民族的华冠。