从伏园、春台到“两孙公”:鲁迅与孙伏园的几次龃龉

引言

孙伏园是鲁迅最有名的学生之一,在鲁迅日常的生活和工作中经常扮演十分重要的角色。有关鲁迅与孙伏园之间几个著名的事件,如“抽稿风波”“月亮诗”传闻、鲁迅在厦门大学和中山大学等都已产生相关成果,为我们了解鲁迅与孙伏园的交往提供了详细的材料。然而,在一些被视为引起鲁迅与孙伏园关系变化的事件中,许多解释往往还是来自于鲁迅在文章中对其的评述,考虑到鲁迅在中国现代文学史中的地位,其相关言说就成了“绝对”的声音。在孙伏园这一方,其留下的历史材料十分有限,更多的研究集中于孙伏园的编辑思想和文化贡献方面。在谈及与鲁迅有关的事情时,孙氏的回忆文章中基本都本着“为尊者讳”的崇敬态度,极少回应其师对自己的负面评价。这给梳理鲁迅与孙伏园的关系带来了很多困难。总体而言,鲁迅与孙伏园的关系经过了从亲密到略有隔阂,再到疏离的过程。在这个变化过程中,有三起事件在两人整个交往史中都具有一定标志性意义,虽并不能将其视为两人关系改变的绝对因素,但对于理解当事双方在各自处境下相应的言行都有一定的参考价值。这三起事件分别为:(1)孙伏园在“五卅惨案”时期称《语丝》《现代评论》和《猛进》是“兄弟周刊”,引起鲁迅的反感;(2)鲁迅在广州时期听闻孙福熙与李小峰发生矛盾,一度为之惋惜,后来发觉此事与李小峰、孙伏园在经营北新/书局期间分利不均有关,涉及到自己的版税,心中大为不悦;(3)孙伏园在“大革命”失败以后来到上海,创办嘤嘤书屋和《贡献》旬刊[1],与国民党要人的关系十分密切。因江绍原在投稿《语丝》被鲁迅退回后,将文章转投给《贡献》,孙伏园将江氏一段把文稿投给《贡献》之缘由的文字一并登出,进而引发鲁迅对江绍原以及孙伏园的不满。在经过这几次事件后,鲁迅与孙伏园的关系疏离了许多,随着孙伏园的赴法留学,此后再难见到两人的交往。

一、关于“五卅惨案”期间孙伏园“兄弟周刊”说法的背后

1925年6月13日,鲁迅在致许广平信中写道:“伏园的态度我日益怀疑,因为似乎已与西滢大有联络。其登载几篇反杨之稿,盖出于不得已。今天在《京副》上,至于指《猛进》,《现代》,《语丝》为‘兄弟周刊’,大有卖《语丝》以与《现代》拉拢之观。或者《京副》之专载沪事,不登他文,也还有别种隐情(但这也许是我的妄猜),《晨副》即不如此。”[2]此语特指孙伏园当天在《京报副刊》上的一段言论:“‘大学教授同事中有能撕去大学教授的面幕而与一般平民接近替他们做事者,有徐旭生,陈通伯,周鲠生诸君。但他们的身体到底薄弱,步行散传单事一时也还不能做到。’……《语丝》,《现代评论》,《猛进》三家是兄弟周刊。对于这一回上海事件最卖力气的是小兄弟《猛进》。……《现代评论》里也有许多时事短评,社员做实际活动的更不少。”[3]这是鲁迅的文字中首次出现对孙伏园的不满,因此在两人的交往史中具有标志性意义,但具体缘由却十分复杂。

《救国谈片》原载《京报副刊》1925年第178期

1925年的北京思想界可谓是空前的“热闹”,上一年“女师大”校内的矛盾在此时全面溢出校园,在社会层面上形成“女师大风潮”。在支持/反对学生闹风潮以及“反杨”“反章”的过程中,思想界也划分出两大阵营,一方以鲁迅、许寿裳等人为代表,以《语丝》《莽原》《京报副刊》等为阵地;另一方则以陈西滢、徐志摩等人为代表,以《现代评论》《晨报》等为阵地。两大阵营之间笔战不断,远远超过了就“女师大风潮”本身的争论,一度上升到了对个人的攻击。在这场大论战中,陈西滢“臭茅厕”“某籍某系”等言论给本来就纷繁复杂的“女师大风潮”带来了更多负面影响,给相关人等连同鲁迅本人都带来了潜在的麻烦。因此,于公于私,鲁迅对陈西滢以及“现代评论派”都心生恶感。如果没有更重要的事件发生,“女师大风潮”当属北京知识界1925年最重大的事件。然而,上海方面“五卅惨案”的突然发生却给打成一团的北京知识界带来了短暂的联合,所谓孙伏园“拉拢”《现代评论》,正是发生在这样的背景下。

在“五卅惨案”发生后的几天内,由于帝国主义势力的干预,上海舆论界的反映相比于事件的程度远远没有达到应该的效果。“上海报界之冷静,正和乡下人不敢得罪乡约们的情形一样,却是越可见静穆的悲哀,才真是澈骨的苦痛。”[4]茅盾对这种情况的回忆是:“‘五卅’事件发生后,上海各报皆不能据实报道(连《民国日报》也如此),而《时报》则连总商会宣布罢市的消息也不敢登。”[5]陈独秀则在当时就指出:“全国的报纸,除青岛《公民报》外,不曾替被杀的工人说半句话。顾正红被杀时,上海各报馆听了工部局的命令,连许多事实都不敢登载。即至现在大马路两次惨杀,上海各报仍是没有一点热烈的批评……”[6]上海报界这种“静穆”的情况直至6月8日后才有所转变,在此之前,对“五卅惨案”积极报道的却是北京报界。“昨天东壁先生的文字,给我一种说不出的悲痛。他隐去了真姓名,将文字寄到数千里外的北京来;再加以本报特约通讯员所记《上海申报将小样分送各报》的事实:我们可以推测现在上海人的言论自由已降到了什么程度。”[7]在这样的背景下,北京报界成为声援“五卅惨案”发生主要的言论阵地。在“五卅”当日,邵飘萍即以《沪租界印捕枪杀学生之惨案》为题报道了惨案的经过,6月2日、3日,邵飘萍又连发《外人枪杀学生多名巨案》《英日尚不速悟乎》《帝国主义者激成大风潮而后》《不合作》等文积极声援上海。《京报》动作之迅速,情绪之激昂,相应也表现在《京报副刊》上——6月初,《京报副刊》暂停,改由清华大学学生会主编《京报副刊·上海惨剧特刊》。类似的,北京出版界其他报刊杂志也纷纷先后就“五卅惨案”作出回应,如《晨报》就宣布凡与“五卅惨案”有关的广告一律免费刊登,拒登英日广告,其他杂志,如《猛进》《现代评论》等也在声援“五卅惨案”中积极发表相关文章。孙伏园则在《京报副刊》上发表了《救国谈片》《游行示威以后》《此后的中国》等文章讨论“五卅惨案”以及反帝国主义等问题。因此,一时间在北京知识界同时有两件“大事”并存,一个是近在眼前的“女师大风潮”,另一个则是远在上海的反帝运动。

事实上,《现代评论》在声援“五卅惨案”中的反应相当活跃。由于“现代评论派”成员大多具有欧美留学背景,且部分具备法律、经济、政治等学科背景,对于“五卅惨案”,该派成员的文章往往都能具体地指出“五卅惨案”的性质并讨论相应的解决办法。如王世杰认为北京政府“自应要求关系国家撤换对于此次事变负责的领事及其他租界官吏,承办杀人犯,并赔偿死伤人众。”[8]唐有壬、燕树堂、杨端六等人主张“经济断交”[9]。从某种方面来看,北京知识界各阵营对“五卅惨案”的积极讨论,除反帝国主义、民族主义和爱国主义情绪高昂之外,多少也包含了报刊杂志紧跟社会时事以拓宽自身影响力的因素。如果没有进一步的运动,关于“五卅惨案”的讨论终究只能停留在学理讨论的层面。然而,北京知识界对于“五卅惨案”的支持付出了相当规模的实际行动。在“现代评论派”,就有唐有壬和陈西滢分别提出“宣传与募捐是目前最吃紧的事”[10]“他处人民目前的大急务,自然就是设法援助及接济上海罢工的工人”[11]。彼时北京教育界刚经历“金佛朗”案,各校为经费发放问题争得不亦乐乎,惨案发生以后,各校教职员积极捐款,教育界决定主动将50万教育经费拨出一半支援上海[12],这对于当时处境困顿的教育界而言是十分可贵的。此外,北京知识界还组织了大规模的游行,其中一些被认为保守的大学教授,此时也纷纷走上街头。“游行队自天安门出发时,阴霾密布,雷声隆隆,然群众意不稍沮。风雨雷雹,同时并作,所谓天怒人怨,真足以形容昨天之景象矣。……是日北京大学教授随大队游行者不下数十人。旋以急雨袭来,年高体弱者多相率归去。而随大队冒雨游行者仍有多人。当冰雹交加、狂风怒吹之际,记者犹见该校教授周鲠生、徐丙昶、张竞生、李书华。颜任光等,追随示威队奋勇而前也。”[13]可见惨案的发生,因其极为特殊的背景与性质,给北京知识界带来了前所未有的联合——哪怕只是短暂的,但爱国主义和反帝情绪在此次运动中的传播,其意义相当深远。

《现代评论》1925年第2卷第27期

作为《京报副刊》主编的孙伏园见到这种空前盛况,除迅速调整《京报副刊》“女师大风潮”与“五卅惨案”的版面篇幅外,内心也颇为震动。这一点仅从他对钱玄同和顾颉刚的观察就可看出:“以一个极端主张思想自由的学者(指钱玄同),这回也提倡国家主义来,做起‘国民气十足’的文字来,我们可以详见上海事件对于我国前途的重要了。”“其他如顾颉刚先生向来是线装书,线装书,线装书里面钻着,一天到晚写的无一不是学术方面的文字,即使离开了线装书往实际社会去考察研究‘活的国学’,但结果也只对于学术方面有若干贡献。这回却出其多少年来研究民歌的学力,撰了一篇仿制的民歌,真是惟妙惟肖……语丝同人对于时事竟也破例热心,不落人后。”[14]在孙伏园看来,在“女师大风潮”与“五卅惨案”之间终究有内外之别:“这几天的报纸上,一版,两版,三版……载满了上海事件的新闻,热闹固然热闹了,但老实说,我所感到的只是痛苦。……但是,我却在无意中得到了苦痛中的快乐。这就是报纸上原有的内争的新闻几乎没有了。”[15]在这样的分野中,孙伏园称《猛进》《语丝》和《现代评论》三家是“兄弟周刊”,或包含了更大的考虑。

回到鲁迅这边,在那段“伏园的态度我近来颇怀疑”的文字后面有一段不知所云的话:

我明知道几个人做事,真出于“为天下”是很少的。但人于现状,总该有点不平,反抗,改良的意思。只这一点共同目的,便可以合作。即使含些“利用”的私心也不妨,利用别人,又给别人做点事,说得好看一点,就是“互助”。但是我总是“罪孽深重,祸延”自己,每每终于发见纯粹的利用,连“互”字也安不上,被用之后,只剩下耗了气力的自己而已。[16]

这段愤懑的表述没有指代,是指上文的孙伏园还是其他人,不甚了了。回到历史语境,这段时间正是“女师大风潮”闹得最厉害的时候,从“总该有点不平”一语来看,所谓“现状”似即指此事。那么“利用”和“互助”又指什么呢?1929年,鲁迅在回忆自己与《语丝》及孙伏园的关系时,谈到辞职后的孙伏园颇为得意,认为《晨报》就此受到了打击,云“真好,他们竟不料踏在炸药上了!”鲁迅的反应是:“这话对别人说是不算什么的。但对我说,却好像浇了一碗冷水,因为我即刻觉得这‘炸药’是指我而言,用思索,做文章,都不过使自己为别人的一个小纠葛而粉身碎骨,心里就一面想:‘真糟,我竟不料被埋在地下了!’我于是乎‘彷徨’起来。”[17]这段文字生动地将孙伏园的天真和鲁迅的悲观刻画出来。从鲁迅的文字可以看到,在孙伏园的得意中,他感到自己终究成为孙氏报复《晨报》“抽稿事件”的一个工具,对比鲁迅致许广平信中的“利用”一语,心境基本是一致的。正如鲁迅所言,即便如此,只要目的一致,这种小小的利用也是无可厚非,仍可以在一些大是大非中“互助”,何况孙伏园是自己最亲密的学生,无论是生活上还是思想上,当属同一阵营的战友。

《鲁迅景宋通信集:〈两地书〉的原信》

在6月17日信中,许广平谈到校内的情况:“即如我校风潮,寒假时的确不敢说办事的人没有色彩,所以我不敢做,不过袖手旁观,现在也不敢说她们没有色彩,但对方也太不像样了!”[18]这一信息显示出,在“女师大风潮”一事上,鲁迅和许广平都意识到此次风潮绝非表面那样简单,或存在更深的政党力量在幕后推动。因此,在这个时间关口,“女师大风潮”也迎来了最紧要的“决战时刻”,报刊杂志上的舆论走向,很大程度上将决定风潮的结果以及社会中各个阶层对此事的判断,这是鲁、许二人格外注意舆论界对“女师大风潮”相关文章刊登情况的原因。在此信中,许广平对孙伏园的评价稍向鲁迅靠拢,但仍较为客观。“《京副》有它的不得已的苦衷,也实在可惜。听说凯明先生还有一篇攻杨的未露布,自然其他的也不少,蛛丝马迹,不问可知。……其实这也是人情(即面子)之常,何必多责呢!吾师以为‘发见纯粹的利用’,对□□有点不满(不知是否误猜),但几次的接着红色的头衔的信封时的后悔,和当面的‘碰壁’是不是为激于义愤之利用呢?横竖是一个利用,且请息怒吧!”[19]但是在鲁迅这边,有些事还是能反映出孙伏园的做法不妥。一方面,作为鲁迅身边较为亲密的人,孙伏园当知“女师大风潮”在此时的复杂性,作为拥有刊发权力的编辑,孙伏园对稿件的选择——不仅是数量和篇幅上,也有关文章具体内容上——本身即代表了他对于“女师大风潮”的态度。就像许广平信中提到的,孙伏园连周作人的稿件都没有刊发,其他“攻杨”的稿件就可想而知了;另一方面,孙伏园之前从《晨报》离职一事似乎证明其与“研究系”及相关圈子决裂,但考虑到《晨报》与徐志摩的关系,加之徐志摩与陈西滢及其“现代评论派”的关系,此时将《现代评论》拉入《语丝》与《猛进》的阵营,在鲁迅看来就显得十分暧昧。当然,如鲁迅自己所说,他对孙伏园的态度也仅是“怀疑”,对《京报》专载“五卅惨案”的现象也保守地判断为是自己的“妄猜”,鲁迅的不满更多偏向于感情上,双方各自的举动都和其具体的处境有关。不过有一点是可以确认的,从此以后,在与孙伏园相处的时间里,鲁迅或多或少都戴着一副观察的眼镜检视孙伏园的举动,无论是后来调查“月亮诗”事件的传播者还是厦门大学时期孙伏园与顾颉刚的关系,都是如此。

二、“小峰和春台之战”为何——鲁迅对北新书局内部矛盾的观察

在鲁迅与章廷谦的书信中,自1927年7月至12月曾数次提到“小峰和春台之战”。此事与北新书局有关,但具体指何事,相关的知情者如李小峰、蔡漱六、章廷谦、孙氏兄弟等人都没有详细提及,只有陈学昭后来寥寥提到北新书局“起初是合办的,随后李小峰的哥哥投资,李小峰的妻和妹都是会经营的,变成独家开设的书局(而孙伏园却缺乏这方面的本领),把孙撵了出去”[20]。这一发生在北新书局内部的矛盾深刻地改变了鲁迅与孙氏兄弟及李小峰等人的关系,也成为日后孙氏兄弟自办书店的一个先兆。

据李中法(李小峰之侄)回忆,“北新创办时的资金,一是公开招股。每股五元,孙伏园、刘半农等等都是股东,小股东也不少(读者)。二是李志云、李仲丹、李小峰、李希同、李秉恂这五人是同胞兄妹,为支持开办北新,把故里青旸的祖产中的不少市房(门面房子)卖了,以其所得入股。”[21]可见,李小峰和孙氏兄弟在北新书局都有股份,李小峰家族是大股东,孙氏兄弟是小股东,这也为后来双方发生矛盾埋下了隐患。“小峰和春台之战”中的小峰即李小峰,春台则是孙伏园的弟弟孙福熙。

现将鲁迅书信中有关这一事件的文字按时间顺序摘录出来:

春台小峰之争,盖其中还有他们的纠葛,但观《北新周刊》所登广告,则确已多出关于政治之小本子广州近来,亦惟定价两三角之小本子能多销,盖学生已穷矣,而陈翰笙似大有关系,或者现代派已侵入北新,亦未可知,因凡现代派,皆不自开辟,而袭取他人已成之局者也。[22](1927年7月7日)

北新内部已经鱼烂,如徐志摩陈什么(忘其名)之侵入,如小峰春台之争,都是坍台之征。[23](1927年7月17日)

小峰和春台之战,究竟是如何的内情,我至今还不了然;即伏园与北新之关系,我也不了然。我想,小and春之间,当尚有一层中间之隔膜兼刺戟品;不然,不至于如此。我以为这很可惜,然而已经无可补救了。至于春台之出而为叭儿辈效力,我也觉得不大好,何至于有深仇重怨到这样呢?[24](1927年7月28日)

新月书店的目录,你看过了没有?每种广告都飘飘然,是诗哲手笔。春台列名其间,我觉得太犯不上也。[25](1927年9月19日)

伏园和小峰的事,我一向不分明。他们除作者版税外,分用净利,也是今天才知道的。但我就从来没有收清过版税。即如《桃色的云》的第一版卖完后,只给我一部分,说因当时没钱,后来补给,然而从此不提了。我也不提。而现在却以为我“可以做证人”,岂不冤哉!叫我证什么呢?

譬如他俩究竟何时合作,何时闹开,我就毫不知道。所以是局外人,不能开口。但我所不满足的,是合作时,将北新的缺点对我藏得太密,闹开以后,将北新的坏处宣传得太多。[26](1927年12月26日)

所谓“小峰和春台之战”为何,随这五则通信的推进基本就可看出,这是北新书局内部由经济利益引发的纠纷。对于学生辈之间的争斗,鲁迅的态度先是迷惑,再到惋惜,最后是恍然大悟乃至失望。通过最后一则信息我们可以确认,孙氏兄弟与李小峰之间的利益冲突涉及到了与鲁迅相关的版税。这些于鲁迅都感到了受欺骗甚至愤怒——原来孙伏园与李小峰一直都在不同程度上将自己的部分版税用于分利。此前听闻孙福熙与李小峰闹矛盾时,鲁迅一直都在做这样或那样的考虑,为此感到“何至于有深仇重怨到这样呢?”此事现在闹到台面上来,鲁迅对孙伏园的感受可想而知。

1926年4月14日,因鲁迅《记念刘和珍君》一文,负责发行《语丝》的北新书局被查封,此事随着段祺瑞政府的垮台不了了之。此时正值北京政局交替的混乱之际,冯玉祥的撤出以及奉系的入主都预示了北京文化界即将迎来高压统治。同月,邵飘萍被奉系军阀枪杀,一时间风声鹤唳,李小峰未雨绸缪地在上海筹办北新书局分店,此事正是由孙氏兄弟操办[27],后来的《北新周刊》也由孙氏兄弟编辑。1926年北京高压的政治导致了一大批知识分子出走,在这一波南下浪潮中,鲁迅与孙伏园一同去往厦门大学,李小峰则暂时驻守北京。此后三人各自的路线又殊途同归:孙伏园从厦门大学离开赴中山大学,后又赴武汉编辑《中央日报》副刊,“大革命”失败后来到上海;鲁迅也离开厦大赴往中大,在“大革命”失败后来到上海;李小峰则于1927年4月来到上海。原本在北京师生共同协作支持北新书局发展的稳定局面,随着人事迁移而发生了变化,由于孙伏园在这一时期辗转于厦门、广州、武汉等地,北新书局内部的矛盾更多反映在孙福熙与李小峰之间。同时,另一值得关注的动向是“新月派”的南迁,其目的地同样是上海,这一与“现代评论派”关系密切的同人团体初到上海后迅速创办了新月书店,大有在上海出版市场施展身手之势,无形中与北新书局就形成了竞争。

鲁迅对北新书局的观察,正是以其与“现代评论派”“新月派”之间的关系为基准的。在与章廷谦的通信中,几句有关“敌人”的评价都有具体所指。“现代派已侵入北新”是指陈翰笙担任了北新书局编辑部主任。鲁迅注意到《北新》周刊上与政治相关的书籍广告变多,由于当时并不知道陈翰笙已经是秘密的共产党员,鲁迅只能从“现代评论派”喜爱谈论政治以及陈翰笙本人的身份属性来判断北新书局被“入侵”了。此外北新书局还出版了徐志摩的《志摩的诗》(代发行)、《落叶》《赣第德》(译作)和《曼殊菲儿短篇小说集》(译作),这些都让鲁迅对孙氏兄弟与“新月派”的关系感到疑虑。接下来孙福熙的举动,显示出双方之间似已“斗”了有段时间,故而闹出了一桩叫鲁迅觉得“很可惜”的事,这就是鲁迅信中所云的“至于春台之出而为叭儿辈效力”。当时的孙福熙正与陈学昭恋爱,在后者的作品《寸草心》出版一事上,按理当由北新书局出版。然而,孙福熙却给《寸草心》画了封面交由新月书店出版。孙福熙此举显然有“怄气”之嫌,众所周知,“鲁迅派”与“现代派”势不两立,这一举动无异于叫旁人看笑话。在鲁迅这边,截至7月28日信,他对孙福熙的举动仍偏向于这是恋爱中男子一时的意气行为,所以评价止于“很可惜”“不大好”。再到后来,孙福熙的名字列于新月书店书目广告中,无疑是宣告了孙福熙在此次“站队”中倒向了“新月派”,这在鲁迅看来就“太犯不上”。从鲁迅对“小峰和春台之战”的判断来看,孙福熙这种姿态更多是为北新书局以及李小峰而作。

从1927年7月鲁迅致章廷谦的几封信来看,远在广州的他确实不明“小峰与春台之战”的内情,只能隐隐地去猜测和关怀,言语中充满了对两位学生斗气的惋惜。到了同年12月“真相大白”时,鲁迅才发现自己在北新书局中同时受到了孙氏兄弟与李小峰的蒙蔽,双方在“闹开以后,将北新的坏处宣传得太多”,这些于鲁迅都是十分难堪。重要的是,在这个过程中,孙氏兄弟与“现代派”的接触回头看都有些可疑,这里面有人事的缘故,更有利益的因素。联系到北京时期鲁迅对孙伏园的怀疑,北新书局内部这么一闹,他对孙伏园的印象肯定又要打折扣了。

三、语丝社离散的后续:江绍原抽稿与孙氏兄弟创办的《贡献》旬刊

“大革命”时期的孙伏园颇为活跃,这位有着“副刊大王”之称的编辑在武汉将《中央日报》副刊办得有声有色,不仅刊发了毛泽东的《湖南农民运动考察报告》、鲁迅的《无声的中国》《老调子已经唱完》等重要文章,更在上海“清党”后刊发了郭沫若《请看今日之蒋介石》一文,在武汉政权与南京政权对立时期作出了重要的舆论导向。随着“宁汉合流”,孙伏园等与武汉左派政权关系密切的知识分子面临着非常尴尬和危险的局面。在这样的背景下,一大批知识分子在武汉“分共”以后纷纷逃亡上海,孙伏园自然也在此行列中。此时的上海已经汇聚了一大批知识分子,既有如蒋光慈、茅盾、钱杏邨、林语堂、郭沫若、阳翰笙等从广州、武汉等地因“大革命”失败迁移过来的,又有早前因北京高压政治而南下的“新月派”“现代评论派”等知识分子,原本就不乏文化界名流的上海,此时俨然变成了继北京以后又一个文化中心。此外,还有李初梨、冯乃超、彭康等第三期创造社成员自日本来到上海,在“大革命”失败后酝酿新的文学思潮,准备掀起一场新的文化运动。鲁迅则于1927年10月抵达上海,后来“革命文学论争”中对鲁迅的批判,在此时已基本奠定了人事格局。总体来看,在“大革命”失败的阴霾下,知识分子们由于各种原因汇聚上海,预示了在上海文化圈内部即将发生新的分化,接下来相关人士的诸多文化选择,某种程度上也代表了其自身的政治或文化倾向。

1927年9月,《中央日报》副刊停刊后,孙伏园来到上海与孙福熙创办了嘤嘤书屋。从1921年出任《晨报副镌》编辑起,六年的时间里孙伏园在文坛、政坛都结交了广泛的人脉,到了自办书店时,这些都成为其丰富的资源。此外,1927年的上海不仅云集了大批从各地迁移过来的知识分子,出版行业在此时的上海已经高度发达,自办书局本身并非难事。因此,孙氏兄弟在与北新书局决裂以后做出此种选择也在情理之中。像北新书局创办《北新》周刊一样,孙氏兄弟于1927年12月5日创办了《贡献》旬刊。在发刊词中,孙伏园这样写道:

只要精神是健全的,态度是正当的,知识是充分的;那末,无论是稳健的主张也好,激烈的主张也好,在表现的时候,一以和平讨论的方式出之,必可共同找到一条光明的途径。……《贡献》的方面是很多的,因为记者个人的交游也不限于一个方面。政治的,学术的,文艺的,美术的,新新旧旧的各项朋友都有。……《贡献》记者要代表年长者的阶级向全国的少年请求,我们的意见即使稳健些,但绝不愿自侪于昏庸之列的,你们须给我们言论的自由;也要代表年少者的阶级向全国的前辈请求,我们的意见即使激烈些,但决不愿自沦于荒唐之列的,你们须给我言论的自由。[28]

这份发刊词和《语丝》的风格有些类似,显示出孙伏园想要将《贡献》办成继《语丝》以后又一个自由谈论各种问题的综合刊物。然而,此时强调“言论自由”“和平讨论”已经不是上海文化圈最“时髦”的话题。在当时的进步知识分子中间,最有吸引力的问题已经转为“革命文学”以及如何面对“大革命”失败。从《贡献》的一部分作者群来看,这并不是一个简单的文艺刊物,虽然有孙氏兄弟、江绍原、林风眠、荆有麟、傅雷等文艺界人士,但更引人注目的却是一些政界要人,如汪精卫、陈公博、曾仲鸣等,《贡献》的题词则是出自吴稚晖的手笔。这些政界人士都是国民党的高层,而且与“清党”有很大干系,故而后来人们在提到《贡献》时往往将其描述为“国民党支持的刊物”。如果说此前在北京、广州、武汉主编副刊的孙伏园被认为是一个“进步”的编辑的话,此时孙伏园的举动显得十分令人迷惑,尤其是在上海文化圈大谈“革命文学”时,他却和国民党的要人们走到了一起。这也侧面反映出,鲁迅早年对孙伏园“交友”的怀疑与不喜是有理由的。

鲁迅对嘤嘤书屋和《贡献》的评价都非常低,甚至讨厌。鲁迅到上海后,在致章廷谦的信中这样写道:

伏园则在办一种周刊,曰:《贡献》(实在客气之至)。又听说要印书,但不知其详,因为极少见。[29]

对于《贡献》,藐视者多。[30]

“实在客气之至”自然是针对孙伏园办的刊物名取为“贡献”的,其中的幽默与挖苦一目了然。鲁迅对《贡献》的不喜,除之前北新书局一事自己被隐瞒了太久外,和《贡献》刊发了简又文的《我所认识的冯玉祥及西北军》一文也有关系。

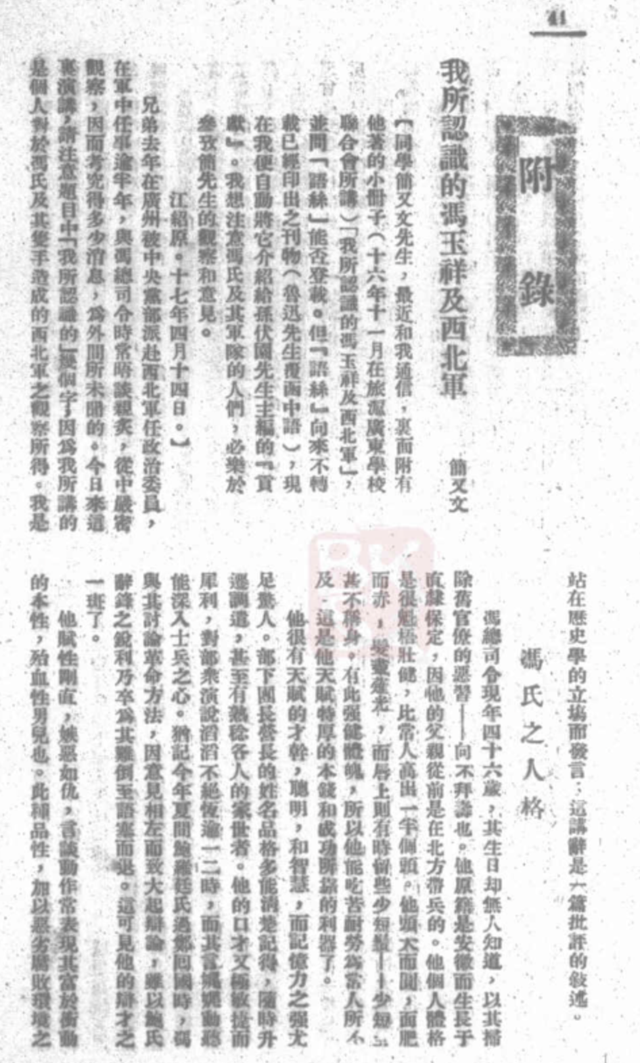

《我所认识的冯玉祥及西北军》原载《贡献》1928年第3卷第1期

在《我和〈语丝〉的始终》中,鲁迅谈到江绍原后来不给《语丝》投稿一事。“江绍原先生绍介了一篇油印《冯玉祥先生……》来,我不给编入之后,绍原先生也就此没有投稿了。并且这篇油印的文章不久便在也是伏园所办的《贡献》上登出,上有郑重的小序,说明着我托辞不载的事由单。”[31]此事并不复杂,简又文是江绍原留美时期的同学,1928年在河南洛阳一所由冯玉祥支持创办的学校主持校务,故而将其演讲稿《我所认识的冯玉祥及西北军》托江绍原发表在《语丝》上。作为《语丝》的撰稿人,江绍原自然致信给当时编辑《语丝》的鲁迅并将文稿寄送。由于这本小册子已经刊印,不符合《语丝》登稿的规则,鲁迅就将稿件退回并告知其原因,江绍原随后将此文寄给孙伏园刊登在《贡献》上。原本这样一件简单的事,却因江绍原的一段介绍语引起了鲁迅的不快,这就是鲁迅所指的“小序”。

同学简又文先生,最近和我通信,里面附有他著的小册子(十六年十一月在旅沪广东学校联合会所讲)《我所认识的冯玉祥及其西北军》,并问《语丝》能否登载。但《语丝》向来不转载已经印出之刊物(鲁迅先生复函中语),现在我便自动将它介绍给孙伏园先生主编的《贡献》。我想注意冯氏及军队的人们,必乐于参考简先生的观察和意见。[32]

这份简短的说明直接导致了鲁迅与江绍原的疏远,从《我和〈语丝〉的始终》一文可以看到,鲁迅对这件事是十分介怀的。这种介怀,其实不完全出于江绍原将文稿转投其他杂志缘故。鲁迅、孙伏园、江绍原都是原本《语丝》的同人,如果没有任何嫌隙,江绍原将文稿投给《语丝》或《贡献》都是情理之中的事。然而,从鲁迅对江绍原不给《语丝》投稿一事描述来看,潜台词的意思是江绍原从此便被“也是伏园所办”的刊物“挖”走了——江绍原也是《贡献》的撰稿人之一,这对于当时苦撑《语丝》的鲁迅来说无异于釜底抽薪。在《贡献》上,常常能见到许多和鲁迅有关的人物,如荆有麟、许钦文、林语堂、招勉之等,从某种意义上来看,孙伏园办《贡献》标志着北京时期的《语丝》同人正在发生分化。此外,作为《贡献》的主编,孙伏园对这段介绍是有权刊出或不刊出的。即便江绍原出于各种情况认为有必要将这篇发表在《贡献》上的原因讲出[33],但考虑到外界对鲁迅、孙伏园、江绍原三人关系的认知,这样的文字登出总归是不太合适。因此,在鲁迅的文字中,我们能明显感受到他在此事中对孙伏园和江绍原的不满。当然,这些都是“小事”,鲁迅对孙伏园的不满可能更多还是来自《贡献》与国民党走得太近。鲁迅显然是反对“清党”的,孙伏园在此时的举动实在难令鲁迅接受。在创造社、太阳社等成员大肆攻击鲁迅时,并未见到孙伏园撰写相关文章维护其师,在“革命文学”的论争中也几乎见不到孙伏园的身影。冯至在回忆鲁迅时也谈到,“他(鲁迅)也谈到编辑过《晨报副刊》和《京报副刊》‘笑嘻嘻善于催稿’的某君,在‘革命文学’论争热烈展开时,忽然在武汉也大发言论说,他跟鲁迅的政见不一致。鲁迅说过这事后,笑着说:‘不知他有过什么政见?’”[34]足见鲁迅对于孙伏园的政治倾向是何看法。

至此,鲁迅与孙伏园的关系很是疏离了,虽然在日常生活中,孙氏兄弟还是会去拜访鲁迅,但基本也只是师生情谊。《贡献》没有办很久,1929年3月就终刊了,嘤嘤书屋实际上也没有出版过几本书。孙氏兄弟在结束嘤嘤书屋后决定赴法留学,在临行前,他们再次拜访了鲁迅。然而,鲁迅在致章廷谦信中却这样说道:“嘤嘤书屋久不闻嘤嘤之声,近忽闻两孙公将赴法留学,世事瞬息万变,我辈消息不灵,所以也莫名其妙。”[35]“嘤嘤之声”“我辈消息不灵”似乎都意有所指,再不见“伏园”和“春台”,只有“两孙公”,鲁迅与孙伏园已渐行渐远。

结语:重看鲁迅与孙伏园的关系

孙伏园曾经与鲁迅朝夕相伴,两人的关系从亲密到疏离多少有些令人惋惜。由于鲁迅特殊的文学史地位,在鲁迅与相关人士关系的研究中,许多潜在的逻辑都是以鲁迅为中心,以此对其相关人事进行分析和判断。然而,这种“中心化”的视角往往会将鲁迅身边人的主体性遮蔽掉,这并不利于把握人事关系变化的根源以及具体当事人的行事风格。需要看到,在“同人圈”“师门”等关系网络下,每个个体往往都是和而不同的。即便价值观念存在差异,在不妨碍共同利益时,仍可以维系某些关系。只有当各自所处的环境不同以后,这些价值观念上的差异才会凸显出来。

从鲁迅与孙伏园之间关系的变化可以看到,导致两人疏远的在于所处的位置和环境不同,但本质上却是价值观念不同。对所谓关系的把握,仍需结合具体事件和材料进行分析,将“中心化”转为“平等化”,才能看到人事关系研究中更多复杂的向度。在鲁迅与孙伏园的案例中,或许问题的症结并不在于孙伏园“为什么会这样”,而是孙伏园“本来就这样”。当然,在各种复杂的情境和人事关系之上,仍有诸如身处时代风云中的知识分子如何选择这样更为重要的问题。

注释:

[1] 《贡献》开始为旬刊,从第5卷起改为月刊。

[2] 鲁迅,景宋:《鲁迅景宋通信集:〈两地书〉的原信》,长沙:湖南人民出版社,1984年版,第78页。

[3] 孙伏园:《救国谈片》,《京报副刊·上海惨剧特刊》(六)第178期,1925年6月13日。

[4] 胡政之:《静穆的悲哀》,《国闻周报》第2卷第21期,1925年6月7日。

[5] 茅盾:《五卅运动与商务印书馆罢工》,《我所走过的道路》(上),北京:人民文学出版社,1997年版,第300-301页。

[6] 陈独秀:《日本纱厂工潮之观察》,《向导周报》第117期,1925年6月6日。

[7] 孙伏园:《游行示威以后》,《京报副刊》第170期,1925年6月5日。

[8] 王世杰:《上海租界的惨剧》,《现代评论》,1925年第1卷第26期。

[9] 见唐有壬:《对英经济绝交》,《现代评论》,1925年第2卷第28期;杨端六:《排货问题》,《现代评论》,1925年第2卷第33期;燕树堂:《沪案进行应采取之途径》,《现代评论》,1925年第2卷第34期。

[10] 唐有壬:《沪案后援会的组织》,《现代评论》,1925年第2卷第27期。

[11] 陈西滢:《闲话》,《现代评论》,1925年第2卷第27期。

[12] 见《政府接济沪案款之质问》,《申报》,1925年7月13日。

[13][14] 孙伏园:《救国谈片》,《京报副刊》,《上海惨剧特刊(六)》,1925年6月16日。

[15] 孙伏园:《此后的中国》,《京报副刊》第172期,1925年6月7日。

[16][18] 鲁迅,景宋:《鲁迅景宋通信集:〈两地书〉的原信》,长沙:湖南人民出版社,1984年版,第78页,第81页。

[17] 鲁迅:《我和〈语丝〉的始终》,《鲁迅全集》(第4卷),北京:人民文学出版社,2005年版,第171-172页。

[19] 鲁迅,景宋:《鲁迅景宋通信集:〈两地书〉的原信》,长沙:湖南人民出版社,1984年版,第82页。

[20] 陈学昭:《天涯归客——从一九一九年到一九二七年》,丁茂远编:《陈学昭研究专辑》,杭州:浙江文艺出版社,1983年版,第105页。

[21] 李中法(李宗发):《致赵易林》,2004年11月9日。转引自陈树萍:《北新书局与中国现代文学》,上海:上海三联书店,2008年版,第38页。

[22][23][24][25] 《鲁迅全集》(第12卷),北京:人民文学出版社,2005版,第46页,第52页,第56页,第70页。

[26] 《鲁迅全集》(第12卷),北京:人民文学出版社,2005版,第99页。

[27] 陈学昭:《天涯归客——从一九一九年到一九二七年》,丁茂远编:《陈学昭研究专辑》,杭州:浙江文艺出版社,1983年版,第106页。

[28] 伏园:《贡献》,《贡献》旬刊第1期,1927年12月5日。

[29][30] 《鲁迅全集》(第12卷),北京:人民文学出版社,2005年版,第96页,第116页。

[31] 鲁迅:《我和〈语丝〉的始终》,《鲁迅全集》(第4卷),北京:人民文学出版社,2005年版,第174-175页。

[32] 简又文:《我所认识的冯玉祥及西北军》,《贡献》第3卷第1期,1928年6月5日。这段介绍文字署名为江绍原。

[33] 有关江绍原为何将该文寄给《贡献》时加了一段按语,详见江小惠(江绍原之女):《从一封新发现的鲁迅书信引出来的话》,《鲁迅研究月刊》,1988年第10期。该文披露了江绍原对此事相关解释的一封短文稿《冯玉祥·语丝·和我》。

[34] 冯至:《鲁迅与沉钟社》,《书海遇合》,长沙:湖南大学出版社,2017年版,第65页。

[35] 《鲁迅全集》(第12卷),北京:人民文学出版社,2005年版,第146页。

(转载自“FD现当代”微信公众号)