东来、林晓筱:别活成“表格”,迁徙是我们这一代共同的宿命

左:林晓筱 右:东来

青年作家东来自称“来自腹地的人”,而新书《凤凰籽》是“迁徙一代的心灵简史”。近日,东来和浙江传媒学院副教授、“以读攻读”主播林晓筱、本书责编汤明明围绕“怎样的生活值得一过”,聊了聊青年人如何处理“迁徙”带来的撕裂与不确定性,如何在流量时代,安放自己的欲望等。

01

“我必须稳定自己,才能够不在迁移的过程中散掉”

汤明明:从创作到最终定稿,关于这部小说叫什么名字,我们讨论、斟酌、辩论过很多次。小说在《当代》首发时,叫《涉过歧流》,出版时改回了最初的名字《凤凰籽》。为什么又改回了原来的名字?

东来: 这是直觉性的。主人公既是一只凤凰,又是一粒草籽,他是卑贱的,但他又有极强的生命力。这两种特质合在一起,叫《凤凰籽》最合适。

《涉过歧流》这个名字是和《当代》主编徐晨亮老师商讨后定的,因为小说里有一个地方叫歧流镇,是主人公命运发生变化的标志性地点。“涉过歧流”有一种艰苦跋涉的感觉。我也很喜欢这个名字,但在成书时,我想回到初心。

汤明明:林晓筱老师读完后是怎样的感受?

林晓筱:语言上、表达上的不同是我最直观的感受。如果大家看过她的前两部小说《大河深处》《奇迹之年》的话,你会发现东来的语言非常轻盈,像一只悚身起飞的鸿雁。而这部小说中的文字,像是一架正在降落的飞机,刚柔并济,可以承载更为庞大的机身。我觉得语言风格的变化,折射出的是作者对于现实的态度以及和现实保持的距离的变化。

汤明明:这和我的阅读感受是一致的。虽然东来之前的作品也会关注普通人的困境,但不会刻意描写现实之重,它更加轻盈,更加梦幻,有点像是离开现实五厘米的创作。但《凤凰籽》像迎面的撞击,有更多对社会话题的讨论。是什么样的契机促使你做出这样的改变?

东来:身份变迁是这部小说最核心的母题。《奇迹之年》里也有涉及这点,但没有以这么落地的方式去写。写《奇迹之年》的时候我最主要的姿态其实是逃避,还没有那么强大的心力去直面现实。我想离开现实,构建一个可以躲藏的蜗牛壳。但在近几年,我感受到一种很强烈的破碎感,我开始处理自己身上的一些命题。

我是江西景德镇人。确切地说,是景德镇下面的一个县级市的村庄里的人。那是一个有3000多人的宗族系的村庄,所有人都姓华。我是随着中国的城市化成长起来的人,由村庄到小县城、中型城市,再到大城市,在不断地迁徙当中,感觉自己的身份一再变化。但我接收到的信息,包括看到的东西,在骨肉里面重新成长起来的东西,却好像始终跟我有一层隔膜。我既没有办法认同很热闹、很洋气的东西,但回到自己的家乡,又没有办法跟仍然生活在那里的人们交流。

我想去处理迁徙过程中形成的身份认同问题。你是一个怎样的人?是哪里的人?要做怎样的人?这些问题一直在困扰我。我决定以一种落地的方式去写这本书。我本人受移民文学的影响特别大,最受触动的可能是奈保尔。在写作之前,我把几位移民作家集中阅读了一遍,寻找自己跟他们之间精神上的共鸣,我觉得他们就是我,我就是他们。

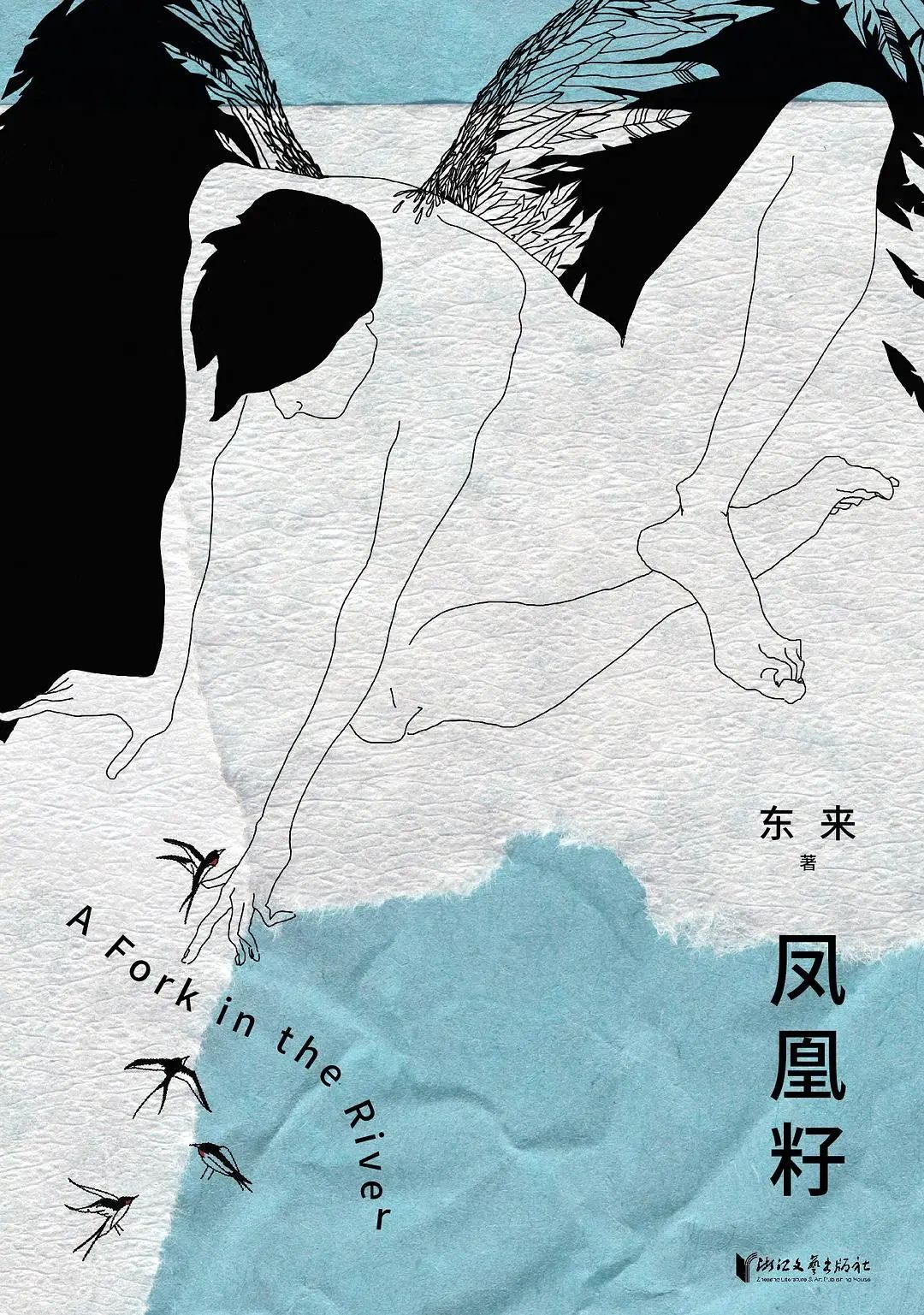

东来/著,浙江文艺出版社

汤明明:你多次提到“迁徙”,大城市有很多来自五湖四海的人,却同时又会时常提醒你,它不属于你,你可能会离开这个城市,所以漂泊和不确定性是必然的。

东来:有个经济学家曾经提出过一个理论,他认为中国有四个世界,农村是一个世界,乡村、小县城是一个世界,中等城市是一个世界,大城市是一个世界。这四个世界有着不一样的生态和生活方式,但它们之间是有信息往来的。我是从这四个世界里面穿行而过的人。

我在上海生活过十年,初来上海工作时住在张江,等搬到徐汇,我才稍稍感觉到上海在我心里留下痕迹。我在那里建立了自己的生活,有了住在附近的朋友,可以每天去买菜的菜市场,可以每天去散步,那是我第一次感觉到我跟这个城市产生了联系。那之前,从小地方不断向上迁移的心理变化,在人身上留下的烙印非常强烈,我觉得自己和周围互为过客,以至于我没有办法和身边人产生很紧密的联系,这又导致我是一个极度内向发展的人,我必须稳定自己,在内心世界建立起稳定的支柱,才能够不在迁移的过程中散掉。

我真真正正地用肉身去拓展过和城市的联系。我可能比很多在上海的人更了解上海的一些历史文化,因为我没有在这个地方生长过,我来到这里,第一时间就去了解它。我看书,看城市规划,看地方志,我要去看它是怎么发展起来的,但这是一种盲人摸象的方式。因为你并不在时空上拥有它,你只是在智识上拥有它。

我现在住在苏州,也有同样的感受。我很喜欢苏州,经常下雨天在苏州老城区里面散步,能发现一些很好玩的碑刻,走进游客不会去的景点。有时候路过一个国家重点文物保护单位,周围一个人都没有,也不卖票,我就走进去看。但你能说我真正拥有它吗?我从来没有过这种感觉,这种你了解它,但你并不拥有它的矛盾造成了失重,我的小说也写了这个事情。

汤明明:林老师是杭州人,一直在杭州读书、工作。你如何理解迁徙带来的不确定性?在地理和身份不断变化的时候,你觉得我们应该如何更好地去找到自己的位置?

林晓筱:杭州不算是非常有“在地感”的城市,我跟东来一直觉得杭州像一块文化上的“飞地”。它被割裂了,不是地理上的,而是时间上的。

现在,杭州这个地方不断地接受各种各样的新东西的冲击。你们知道杭州的网红有多卷吗?有一次我跟隔壁邻居去爬山,看到一个穿白衣服的女人在漆黑的山上搞直播。这对我来说是绝对陌生的一种体验,这大概也是一种“迁徙”:让你不断地接收新东西,但是你没有办法在当中找到能够扎根下来的东西。从本质上来说,迁徙不仅发生在某一个空间里,也发生在我们自己身上。

02

别活成表格,突破excel,建构周边

汤明明:《凤凰籽》中的主人公在接受电视台采访的时候说:“我们生活在人和人无法互相看见的事实中。”他在十几岁的时候受到了电视媒体的冲击,将近三十岁的时候,又受到了互联网的冲击,每一次他都卷入舆论的旋涡。小说似乎通过主人公的经历证明,在流量至上的时代,只有热点,没有真相。你们是如何看待媒介对我们生活的改变的?

东来:我是学新闻的,对真实性有一定的要求。什么样的“真实”是“真实”?我第一次看《变形计》的时候,还是个学生,但我意识到这个节目存在巨大的伦理问题——把农村没有见过世面的小孩扔到城市里,这个文化冲击对他来说是一辈子都洗不掉的。但是把一个城市小孩放到农村里,这段生活经历在他只是一个点缀。他们的经历与感受是无法对等的。

男主人公经受媒体冲击的时候,敏锐地感受到这是不对的。你们怎么能这样对待我呢?你们明明说可以改变我的命运,但只是一句空话而已,之后的道路我是要自己去走的。到了互联网时代,人们看待问题的角度又发生了很大的变化。以前报纸、电视是非常重要的出口,现在媒介多元化了,大家可以刷手机、看视频,什么都可以变成信息的出口。在这个时代,大家重新回溯《变形计》,就会对以前的人物进行审判:哎,这个人是不是老早就有这个想法了?他是不是很有心机?你会这样去审判节目里面的人。男主人公也受到了这种冲击,虽然他发现舆论的关注流失也很快,但身体里依旧有一种被暴力侵蚀的感觉。

林晓筱:农村孩子被换到城市里面去生活一段时间,这段经历对他而言意味着一场梦,而对于一个从城市到农村的孩子,他可能会觉得像是放暑假去了一趟主题乐园,仅此而已。电视节目会把这两种体验,以故事的形式平行剪辑出来,造成两个人都享受其中的幻觉。

如果我硬要说这部小说可能会有让读者感到不适的地方,就是主人公在“出卖”自己。主人公陷入困境后,想找摄制组来拍他的故事,这更可怕。如果我们发现能够通过媒体改变生活,或迅速地发家致富,就会一次次地求助于它。大家都看过《楚门的世界》,楚门就活在别人给他创造的世界当中。在《凤凰籽》中,主人公主动创造“楚门的世界”。

汤明明:你说主人公为了改变现状,主动让自己被展示和观看,有点像我们现在说的“人设”。我们打开小红书、抖音,可以看到各种各样的故事,每个人都在展示自己。之前媒体是属于精英的,普通人只能观看,现在我们不仅可以观看,还可以制造东西让别人观看,这好像是一种“放权”,但在这个过程中,很多真正有价值、值得讨论的东西却流失掉了。我非常抗拒把一些公共事件称为“热点”,仿佛每件事都有一个保质期,过了就不再值得被讨论。

可能有些人读到这个小说之后,会觉得主人公内心充满了仇恨和愤怒,他的经历相比大多数人显得戏剧化。为什么要选择这样的方式去呈现人物的命运?

东来:我喜欢把人物放在极端处境。小说里提到的变故,很多人不会经历。你没有这样的部分吗?那是因为你的处境太好了,没有碰到过这种无人可以帮助你的境况。我自问,如果遇到这样的处境,我会做什么?我会跟他做一样的选择,想方设法去钻营,去抓住最后一根救命稻草。

林晓筱: 是这样的。我们在日常生活中,可以选择怀柔,可以往后退,但文学作品把人推到压抑的环境中,让人做出非此即彼的选择,便具有一种可供参考的价值。刚才提到愤怒,我觉得现在很多人只是生气,但是不愤怒。生气是一种内耗,愤怒却可以召唤行动。它是推动小说一步一步往前走的力量。

汤明明:姆明的创作者托芙·扬松说过,女性在愤怒之后才拥有自己的脸庞,所以我们一定要珍惜自己的不满,珍惜愤怒的权利。最后,回到我们今天讨论的主题“怎样的生活值得一过?”。想问两位老师对美好生活的理解是怎样的?

林晓筱:完了,这个问题答完,我又要失眠了。我的日子枯燥、乏味,千篇一律,只有“小”和“确定”,没有幸。我这个人的生活,应该无法变成小说,只能填入表格。但我不会把“美好”和“值得”当作目标,然后列个“to do list” ,每天去接近。活在这些表格里,肯定不是美好的生活。

如果要跟大家谈什么是美好生活的话,我觉得,首先要去写,去爱,去活,像司汤达的墓志铭所说的。别活成表格,突破excel,建构周边;突破ppt,去寻找生活里的power和自己的point,我觉得这就蛮酷的。

东来: 吴门大家沈周的戒子诗可以概括何为良好生活:银灯剔尽漫咨嗟,富贵荣华有几家,白日难消头上雪,黄金多是眼前花。时来易似风行草,运退真如浪卷沙。所以我儿需努力,大家寻个好生涯。

结合我对沈周整个人生的体会,“好生涯”这三个字可能就是你说的美好生活的一个答案。他在晚年说出这样的话,是希望自己的孩子能够拥有完整内向的生命体验,而不受限于时代压力、同侪压力,你的内心情感是由自己,或者在你跟整个世界的密切交互中产生的。不要因为身边的人都结婚了,你就觉得自己必须结婚;身边的人都买房子了,你就觉得自己必须买房。你应该问问自己想不想作出这样的选择?这样做你会不会幸福?我觉得把它贯彻一生,应该就是“好生涯”。