王军:人散后,一钩新月天如水

下午信步迈入中国现代文学馆展厅,看到丰子恺漫画介绍:“他的成名作《人散后,一钩新月天如水》一经发表,更是让人们以漫画的方式走进了诗的意境。”不禁想起香港作家小思曾作过的同题文章,开篇即是:“人的一生,遇上过多少个一钩新月天如水的夜?”

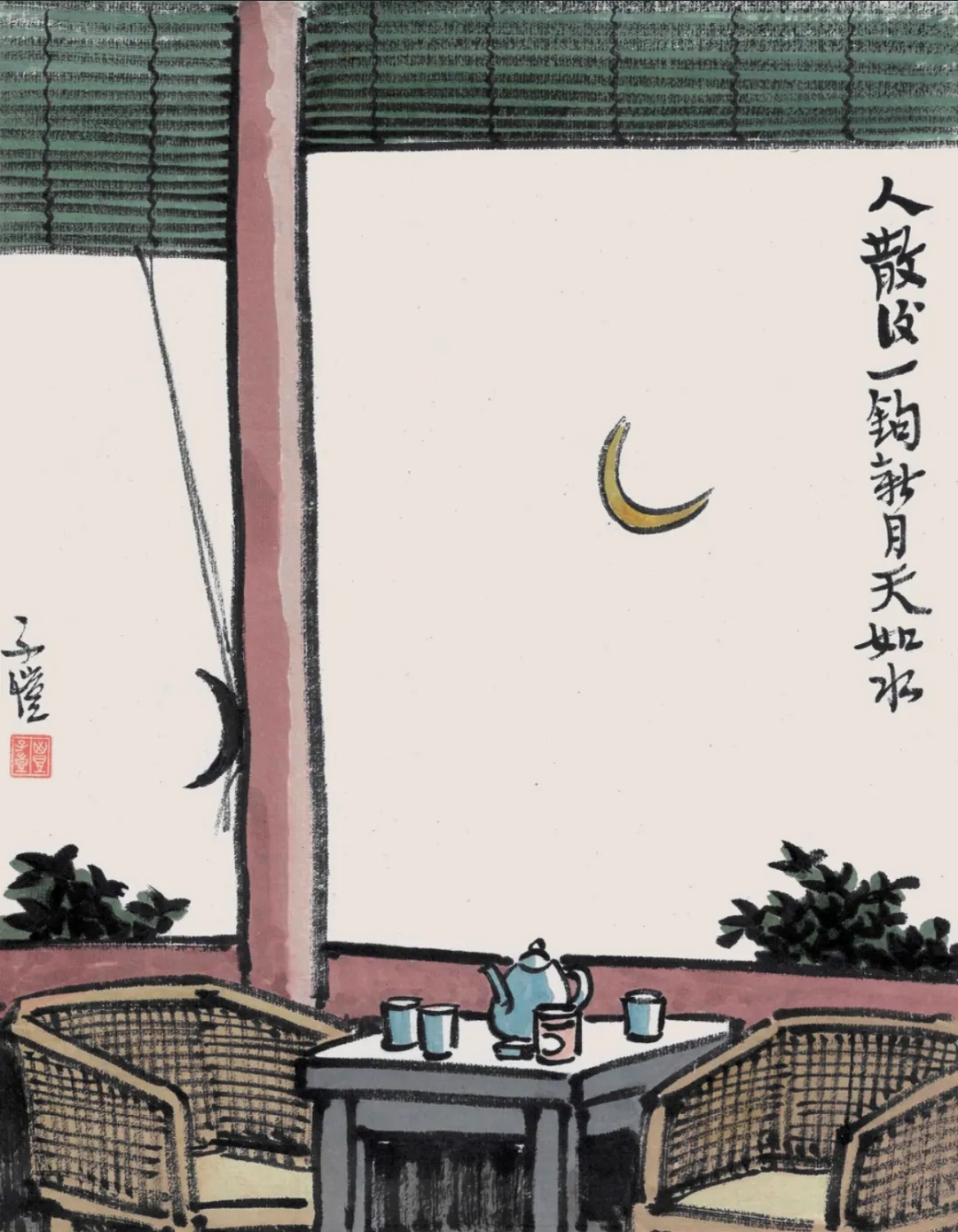

《人散后,一钩新月天如水》,丰子恺作

一、《我们的七月》

一百年前,丰子恺的成名漫画发表在朱自清、俞平伯编的不定期文学刊物《我们的七月》上。《我们的七月》除封面注明为丰子恺所作,其余31篇文字均未署名作者。直到第二年,即1925年出版的《我们的六月》,才在附录里补入这些作者名字:朱自清、俞平伯、夏丏尊、顾颉刚、叶圣陶、沈尹默等。他们大都是文学研究会的成员,也属于“白马湖作家群”。

白马湖位于浙江宁波到绍兴的铁路中间驿亭附近,离驿亭约二华里是春晖中学。这散发着青春活力的地方,正是丰子恺古诗词漫画创作的发源地。

“红树青山白马湖,雨丝烟缕两模糊。欲行未忍留难得,惆怅前溪闻鹧鸪。”柳亚子《题白马湖图》将白马湖如诗如画地呈现出来。也正如俞平伯所描述:“春晖校址殊佳,四山拥翠,曲水环之。村居绝少,只十数家。”

用朱自清的话来形容是:“校里最多的是湖,三面潺潺的流着。”“湖在山的趾边,山在湖的唇边,他俩这样亲密,湖将山全吞下去了。”而在夏丏尊的笔下,白马湖的冬天多风,“风刮得厉害的时候,天未夜就把大门关上,全家吃毕夜饭即睡入被窝里,静听寒风的怒号,湖水的澎湃。”

根据朱光潜的回忆,当时夏丏尊、朱自清、刘薰宇、丰子恺等同事都是一起吃酒谈天的好朋友,常在一起畅饮叙谈。可能正如小思文中所说:“此夜,可能是良朋对酌,说尽傻话痴语。此夜,可能是海棠结社,行过酒令填了新词。此夜,可能是结队浪游,让哄笑惊起宿鸟碎了花影。此夜,可能是狂歌乱舞,换来一身倦意,却是喜悦盈盈。”这几乎就是白马湖作家们相聚的情景再现。

《人散后,一钩新月天如水》是在春晖中学创作的。丰子恺用近乎剪影的手法简洁地画出廊柱、横梁、卷帘、方桌及壶杯,画面重点突出的是没有画出的大片空白,给人以无限的想象空间。画的左下角签有“TK”字样。

在丰子恺早期作画时,曾用两个大写字母“TK”署名,让人百思不得其解。关于“TK”,众说不一。有人说是丰子恺的笔名,也有人说是名字的代号,也有人说“TK”是“子恺”现代汉语拼音的第一个字母“zk”的别写。其实,“TK”是“子恺”威氏拼音“Tse-kai”的缩写。“TK”与他的漫画一并铭刻在读者心中,成为其画作的代表符号和甄别的重要标志。

这幅画经由朱自清拿到《我们的七月》发表之后,立即引起了郑振铎的赞赏:“虽然是疏朗的几笔墨痕,画着一道卷上的芦帘,一个放在廊边的小桌,桌上是一把壶,几个杯,天上是一钩新月。我的情思却被他带到一个诗的仙境,我的心上感到一种说不出的美感。”

随后,经由郑振铎等将丰子恺漫画推向了《文学周报》。展厅里展示着1925年12月(上海)文学周报社初版本《子恺漫画》,书中又刊载了这幅漫画。这两次刊载的《人散后,一钩新月天如水》是为同一个版本。

叶圣陶曾回忆郑振铎拉着他去丰子恺家选画的情景,说有两幅至今还如在眼前。“一幅是《今夜故人来不来,教人立尽梧桐影》……另一幅是《人散后,一钩新月天如水》,画的是廊下栏杆旁一张桌子,桌子上凌乱地放着茶壶茶杯,帘子卷着,天上只有一弯残月……”

1945年,上海开明书店出版《丰子恺漫画全集》,收集丰子恺1938年至1946年期间的漫画。这次的《人散后,一钩新月天如水》也是黑白漫画。后来出版的彩色漫画,画面上卷帘规整,小桌上的茶壶茶杯造型都很精确,而小桌的旁边另加了两把规整的相向的藤椅。

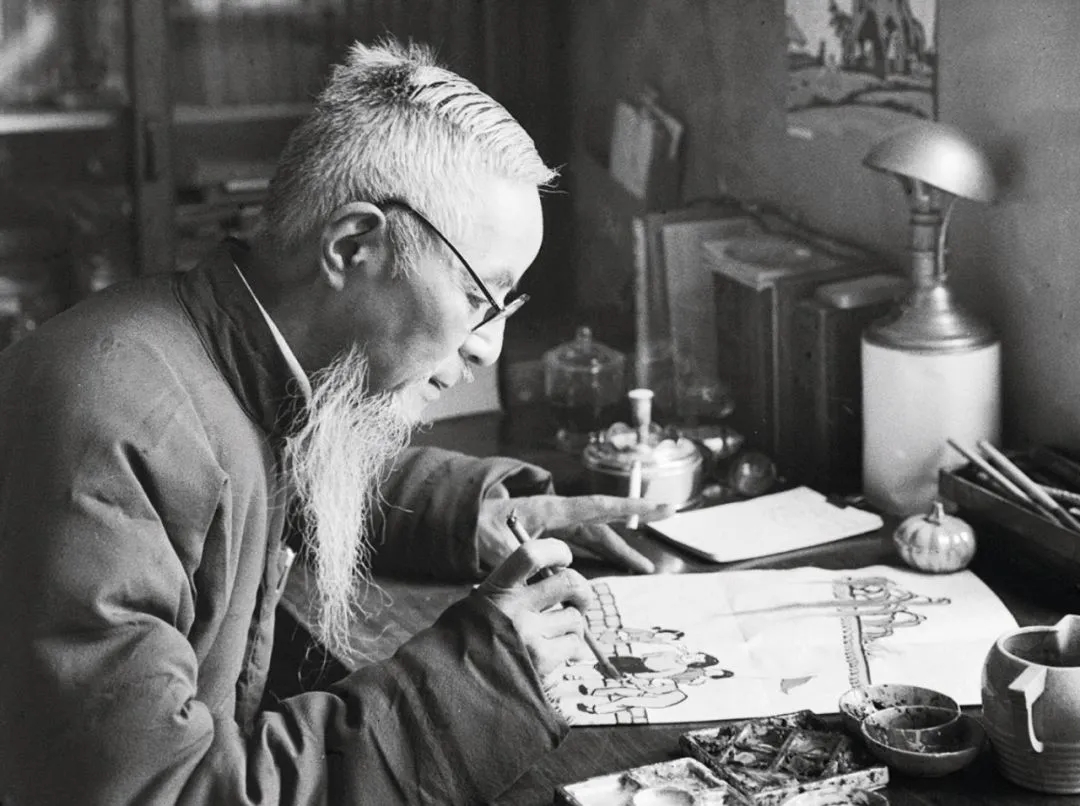

丰子恺

二、几人相忆在江楼

第一个发现和鼓励丰子恺画漫画的人是夏丏尊。正是在1922年初夏,夏丏尊邀请丰子恺赴春晖中学教图画音乐兼授英文。丰子恺课余用毛笔作简笔画,他的画风深受日本漫画家竹久梦二、中国画家陈师曾等影响。

平日里,丰子恺把喜爱的古诗句用图画表达出来,在小屋的墙壁四下张贴。有一次,住在他隔壁的夏丏尊喝足酒踱进屋来,看了墙上的画,连连称赞“好画”,并鼓励丰子恺“再画!再画!”

在春晖中学期间,丰子恺还为夏丏尊译作《爱的教育》设计绘制了封面,也为朱自清的诗和散文合集《踪迹》设计绘制了封面和插图。1924年10月1日,夏丏尊在开明书店版《爱的教育》译者序言中写道:“邻人刘薰宇君,朱佩弦君,是本书最初的爱读者,每期稿成即来阅读,为尽校正之劳;封面及插画,是邻人丰子恺手笔。都足使我不忘。”

到了1924年年末,因同校方意见不合,这些人(用丰子恺的话是“几个漂泊者”)相继离开春晖中学,来到上海江湾创办立达学校。丰子恺感慨:“白马湖的生活是清净的热闹,而上海的生活是骚扰的寂寞。”

1925年,丰子恺创作了《几人相忆在江楼》,发表于在同年10月4日《文学周报》第193期。这幅画最初是黑白色的,构图简洁质朴:江天浩渺,明月在水,江边楼上,几个朋友正凭栏望月。这幅以“相忆”为主题的作品,承载了丰子恺和朋友们在上虞白马湖相处的那段美好时光,后来被夏丏尊收藏。

1930年,夏丏尊创办《中学生》杂志。1932年6月,开明书店出版叶圣陶编纂、丰子恺绘制封面和插图的《开明国语课本》。1933年,夏丏尊和叶圣陶共同创作《文心》,等到全书写了三分之二的时候,这两位成了儿女亲家,朱自清写了序言算作给两个小朋友的订婚纪念。《文心》在1934年由开明书店出版,被誉为“在国文教学上划了一个时代”。

抗战爆发后,丰子恺避难内地,夏丏尊滞留上海。1938年3月10日,夏丏尊致信丰子恺:“惟取《几人相忆在江楼》的横幅张之寓壁,日夕观览,聊寄遐想,默祷平安而已。”1940年11月15日夜半,夏丏尊在致丰子恺信中谈道,中国有人物的画,原来只有两种:一种是以人物为主的;一种是以风景为主的,而以人物为点缀。夏丏尊认为,还应该有第三种画,即人物与风景并重的画,这是应该有而尚未出现的画。而“几人相忆在江楼”就是夏丏尊所期盼人物与风景并重的第三种画的画题。在寓所张挂这幅画并日夕观览,说明这幅画适合夏丏尊的欣赏趣味。特别值得一提的是,丰子恺本来收藏了很多友人的书信,包括夏丏尊的多封,抗战胜利东返时,夏丏尊的只挑选了这两封信,其他都烧掉了。

夏丏尊坚守气节,矢志不为日本人做事,上海沦陷时期被日本宪兵拘捕,后经营救出狱,精神和身体都受到严重摧残。1946年4月23日,夏丏尊在上海病逝,葬白马湖畔。

丰子恺在重庆听闻消息,写下了《悼夏丏尊先生》:“犹忆三十余年前,我当学生的时候,李(叔同)先生教我们图画、音乐,夏先生教我们国文。我觉得这三种学科同样的严肃而有兴趣。就为了他们二人同样的深解文艺的真谛,故能引人入胜。”“我倘不入师范,不致遇见李叔同先生,不致学画;也不致遇见夏丏尊先生,不致学文。”

“以往我每逢写一篇文章,写完之后总要想:‘不知这篇东西夏先生看了怎么说。’因为我的写文,是在夏先生的指导鼓励之下学起来的。今天写完了这篇文章,我又本能地想:‘不知这篇东西夏先生看了怎么说。’两行热泪,一齐沉重地落在这原稿纸上。1946年5月1日于重庆客寓。”

三、一弯眉月懒窥人

丰子恺早期的古诗词写意漫画,体现了丰子恺的文人气质和性格,亦可见丰子恺的深厚传统文化功底。比如,《人散后,一钩新月天如水》画题出自宋代谢逸所作《千秋岁·咏夏景》词;《几人相忆在江楼》画题出自唐杜荀鹤的《题新雁》诗。

而“一弯眉月懒窥人”这句诗,出自他的老师李叔同的《前尘》。原诗前有小序:七月七夕在谢秋云妆阁重有感,诗以谢之,署名“李哀”。全诗为:“风风雨雨忆前尘,悔煞欢场色相因。十日黄花愁见影,一弯眉月懒窥人。冰蚕丝尽心先死,故国天寒梦不春。眼前大千皆泪海,为谁惆怅为谁颦?”

1914年9月,丰子恺考入浙江省立第一师范学校。1915年至1918年,李叔同在浙江一师任教,是丰子恺的老师。李叔同曾对丰子恺说,作为南京、杭州两校图画课的老师,我尚未见过像你这样有绘画才华的学生。

1915年,李叔同填词《送别》:“天之涯,地之角,知交半零落。人生难得是欢聚,惟有离别多。”他还创作了歌曲《秋夜》(又名《初夜》):“眉月一弯夜三更,画屏深处宝鸭篆烟青。”

李叔同与夏丏尊在留学日本时相识,又都是浙江一师的同事,关系极好。夏丏尊曾在日记里写道,有一次,听到远处传来寺庙的钟声,随口说了一句,像我们这种人,出家当和尚倒是很好的。李叔同听到后半晌没有说话,手里的茶盅渐渐冷却。

1918年8月19日,李叔同出家,号弘一。他赠送给丰子恺的物品有:在俗时的照片、《人谱》、一部残缺的原著《莎士比亚全集》以及一卷亲笔书写的自作诗词。《前尘》手稿也许就是此时给予学生丰子恺的。

李叔同对丰子恺的影响极大。丰子恺概括李叔同最大的特点是认真,“他对于一件事,不做则已,要做就非做得彻底不可”。他回忆,有一次李叔同到他家,把藤椅子轻轻摇动,然后慢慢地坐下去。每次都如此,丰子恺就问为什么。李叔同回答说:“这椅子里头,两根藤之间,也许有小虫伏着。突然坐下去,要把它们压死,所以先摇动一下,慢慢地坐下去,好让它们走避。”

李叔同去世后,骨灰放在杭州西湖虎跑寺。到了1954年,丰子恺和叶圣陶、章雪村、钱君匋等筹资,把李叔同骨灰埋葬在虎跑寺后面的山坡上。李叔同和丰子恺曾共同发心编绘《护生画集》,自1930年开始,到李叔同去世后,丰子恺历近50年在自己去世前终于完成《护生画六集》创作并出版。

文学馆展厅里摆放着一份讣告:丰子恺先生因病医治无效,于1975年9月15日中午病逝于华山医院。丰子恺去世后,叶圣陶写了一首七律《追念子恺》,缅怀昔日交游:“漫画初探招共酌,新篇细校得先娱。”

四、生如夏花,死若秋叶

2024年是印度诗人泰戈尔访华100周年。文坛和学界又纷纷说起被誉为“中国传播泰戈尔第一人”的郑振铎,是他翻译出版了泰戈尔第一部中文诗集《飞鸟集》。其中第82首,郑振铎译为:“使生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。”全诗仅此一句,对仗工整,体现出古典诗词的深厚修养,是一种至高的诗意和人生境界。

1925年12月,《子恺漫画》在郑振铎负责的文学周报社出版,这是丰子恺最早的漫画集。丰子恺说:“我的画,即所谓《子恺漫画》(郑振铎先生给我取的名词)。”(《丰子恺自述:我这一生》)

郑振铎是《文学周报》的第一任主编。他认为,现代的中国民众,离开现代的世界的生活不知有多少里远呢?我们今后所要打破的是迷古的倒流的思想;我们所要走的是清新的、活泼的生路。

丰子恺顺应《文学周报》的宗旨,他赞同彻底现代化的主张,在画作中并不直接描写诗中古代的情景,画的都是现代人所熟悉的生活场景。正如《无言独上西楼,月如钩》发表后,曾有人质问为何画中人物不穿古装?丰子恺彻底地将古诗词漫画的意境与现代生活结合起来,他也渐渐地从描写古诗词漫画向描写现实生活的漫画过渡。

1948年3月26日晚上,在古称余杭、泉亭、钱塘、临安、杭城的杭州,在西子湖畔,丰子恺陪四位朋友在湖畔小屋饮酒。酒阑人散,皓月当空,湖水如镜,花影满堤。丰子恺送走客人,舍不得湖上春月,就沿着湖畔散步。回家后,听说有位上海客人来访,留下地址,且向湖畔寻找丰子恺去了。

第二天早晨,丰子恺去找客人未遇,也留下名片。晚上没有等到客人,丰子恺独酌饮了一斤酒。正在酩酊之际,客人来到,客人来了,正是十年不见的郑振铎。他也在外面饮了一斤酒过来。两人不要什么菜蔬,对坐饮酒。墙上挂着丰子恺手书数学家苏步青的诗:“草草杯盘共一欢,莫因柴米话辛酸。春风已绿门前草,且耐余寒放眼看。”

两人谈到二十余年前郑振铎在商务印书馆当编辑,丰子恺在江湾立达学园教课时的情形。郑振铎要看看丰子恺的三个子女阿宝、软软和瞻瞻,《子恺漫画》里的三个主角。郑振铎用手在桌子旁边的地上比画说:“我在江湾看见你们时,只有这么高。”大家都笑了,笑的滋味,半甜半苦,半喜半悲,即所谓“人生的滋味”。丰子恺说,“《花生米不满足》《瞻瞻新官人,软软新娘子,宝姊姊做媒人》《阿宝两只脚,凳子四只脚》等画,都是你从我的墙壁揭去,在《文学周报》上发表的。”大家都笑了,依旧是“人生的滋味”。

夜阑饮散,春雨绵绵,丰子恺留郑振铎住下,郑振铎一定要回旅馆。丰子恺看着他的高大的身子在湖畔柳荫下的细雨中渐渐地消失了。

十年后,这只“飞鸟”,飞向了天边,消失在遥远的高空。

(未完)

(作者简介:王军,作家,现任中国现代文学馆常务副馆长。著有《诗心:从〈诗经〉到〈红楼梦〉》《司马相如西南行》《李商隐》《高语罕传》《高语罕年谱》《〈九死一生记〉校注》《近代名人文集丛刊:高語罕卷》。)