一张便笺,一段救灾往事

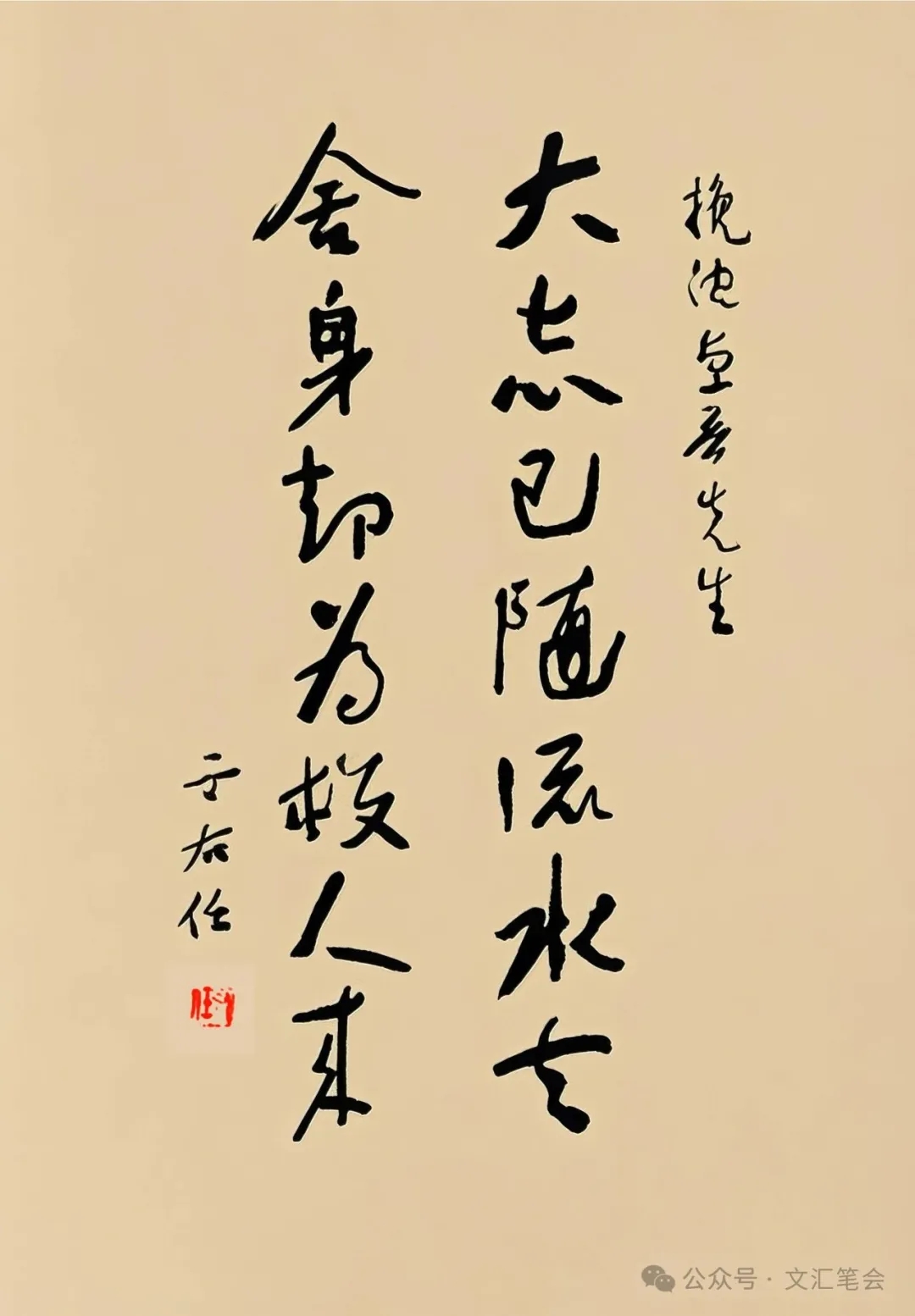

“大志已随流水去,舍身却为救人来。”于右任悼念如皋沈卓吾,撰此挽联。近来,如皋正修志书,意外发现于翁手泽。联中上款“挽沈卓吾先生”,勾起我的回忆。

大约十年前,我为如皋档案馆编书,有幸入库,曾手抚沈卓吾编写的《总理奉安实录》。此书为精装布面本,装帧考究,印于1930年。其时,沈卓吾携书馈友,一本签赠宋庆龄,现存孙中山故居纪念馆;另有多册,他带回如皋,后归档案馆、图书馆。书中记述,于右任为“总理专刊编纂委员会委员”,沈卓吾为“总理专刊编纂委员会专任干事兼秘书”。两人志同道合,都是孙先生的追随者。同志辞世,于右任悲恸不已,作联义不容辞。挽联可谓妙笔点睛,点出了沈卓吾的救灾事迹。

沈卓吾(1887—1931)

那桩救灾壮举,可从A Poor Boy’s Rise(《穷男孩逆袭记》)说起。此文刊于1932年6月8日《字林西报》,简述沈先生的传奇人生,笔者节译如下:

沈先生的成长,始于平民阶层。尽管他是个贫穷的男孩,仅仅毕业于如皋一家工业学校,但不久后他前往上海,在一家外国公司工作。他把业余时间全部用来学习。在工作中,他与孙中山、孙科父子变得熟稔起来。他还受聘于政府,服务于财政部。如皋人深深地缅怀他。追思会正在举行,富豪与平民都积极参与。沈先生在他的一生中,帮助过许多穷人。他筹集大量基金用于救济众多来自江苏其他地方的难民。

“穷男孩”逆袭后,太丘道广,扮演很多角色:他任过孙总理秘书,引领张孝若谒见中山先生;他做过报社主编,上街演讲,影响了即将赴法留学的陈毅;他客串过司仪,主持郎静山的婚礼……然而他更为光彩夺目的人生角色,当数慈善家,即引文最后所述:筹集资金,救济难民。于右任笔下的“大志”,当也指此。若为“大志”寻觅一则“小注”,不妨读下我手边这张沈卓吾致叶恭绰的信笺:

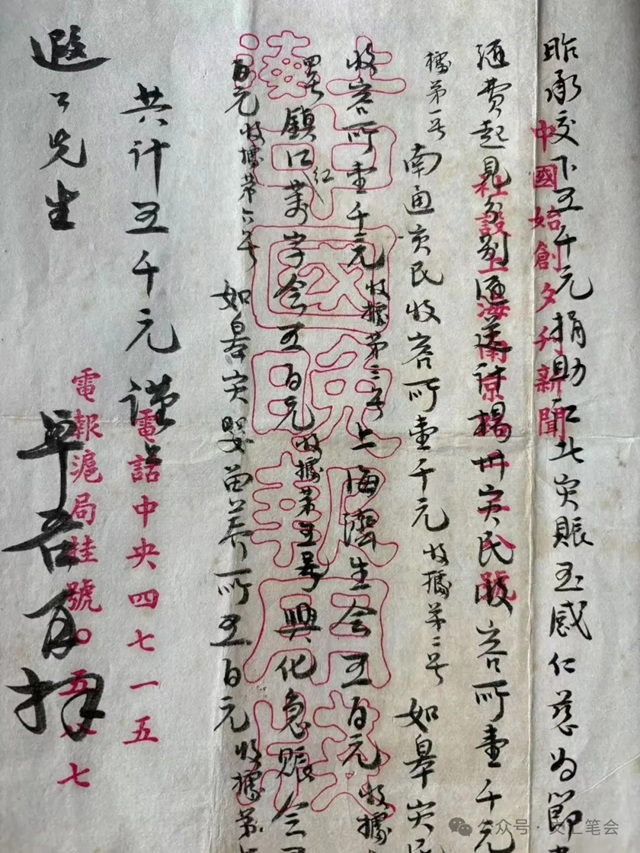

昨承交下五千元捐助江北灾赈,至感仁慈。为节省汇费起见,分别汇送,计扬州灾民收容所一千元(收据第一号),南通灾民收容所一千元(收据第二号),如皋灾民收容所一千元(收据第三号),上海济生会五百元(收据第四号),镇江红万字会五百元(收据第五号),兴化急赈会五百元(收据第六号),如皋灾婴留养所五百元(收据第七号),共计五千元。

谨上

遐公先生 卓吾再拜

沈先生这张行草便笺,写于1931年秋。彼时,江淮暴发大水灾,长江水位屡屡高涨,大运河沿线水堤到处决口,8月底,据当时报章记载,仅邵伯就有4万灾民遇难。9月,淮阴、淮安、铜山、阜宁一线又纷纷告急,兴化50万人栖浮水上。江北平原,已成泽国。“水边高地”如皋,地形恰如倒扣釜底,高于周边里下河诸县,但也遭遇潮水泛溢,禾苗淹没,导致灾民万户,露宿四野。

沈卓吾作为交通部办事员,宵衣旰食,全力救灾。据《民国日报》《申报》等报道,8月底,他急电江苏:高邮、邵伯被淹,数十万同胞亟待救援,应令泰县、泰兴、东台、如皋、南通、海门组织水灾救护会,雇用民船,清理寺庙,竭力救人。9月6日,沈卓吾率领中外工程师高尔克、卓敬三等,连夜离沪。次日早上五点,他们抵达镇江,入住大华饭店。随后,他们冒险赶往江北灾区,筹划开挖镇江一带土山堵塞决口。三日后,沈卓吾返回镇江,多人染上腹泻。次日下午,旅沪下河被淹各县人士召开紧急会议,沈卓吾赶赴上海新闸路会场。与会人员喟叹江边各县,已然汪洋,水盖屋顶,请愿无效,哀求无果,幸有沈先生见义勇为,于是集体起立,向他致敬。9月25日,沈卓吾又赶往新闸路会场,出席旅沪江北被淹七县人士会议。此时,他已三次赶赴灾区,大家推选他起草江北弭灾会章程及宣言,由其凑集350余万元费用。大会还决定将治水工程缩至两个月,逾期将遭极刑。

9月初,如皋遵令设立收容所,派船往还灾区。10月,东台水势又涨,仅两天内就有70多人至如避难(1931年10月16日《如皋报·东台水势又复涨》)。旧人未去,新人又来,如皋一时间灾民如水涌,压力比山大。其间,“九一八”事变爆发,如皋人同仇敌忾,掀起救灾高潮。圣约翰大学原教授、如皋中学老师蔡观明,写下《反日救国歌》,鼓励救济灾民。10月14日《皋报》(于右任题眉)传来好消息《沈卓吾在沪向叶遐辉募洋一千元》:

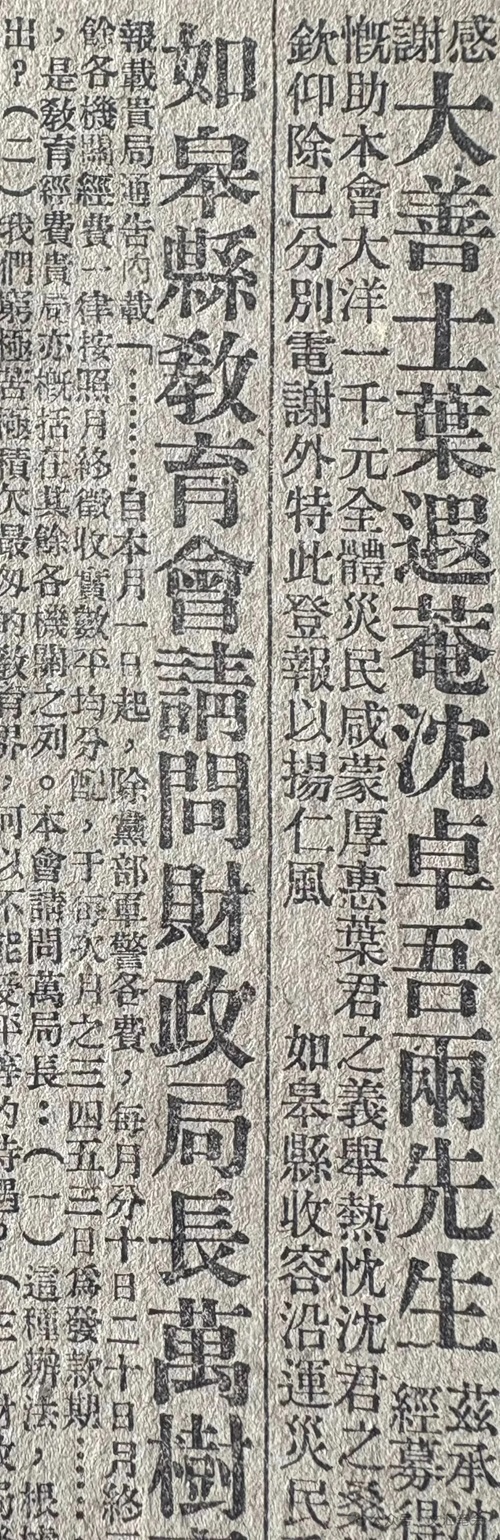

邑人沈卓吾,对于慈善事业,素具热忱。沈君近在上海向友人叶遐辉君募捐到大洋一千元,于昨日由如皋农民银行汇转,交本县收容沿运灾民委员会赈灾云。

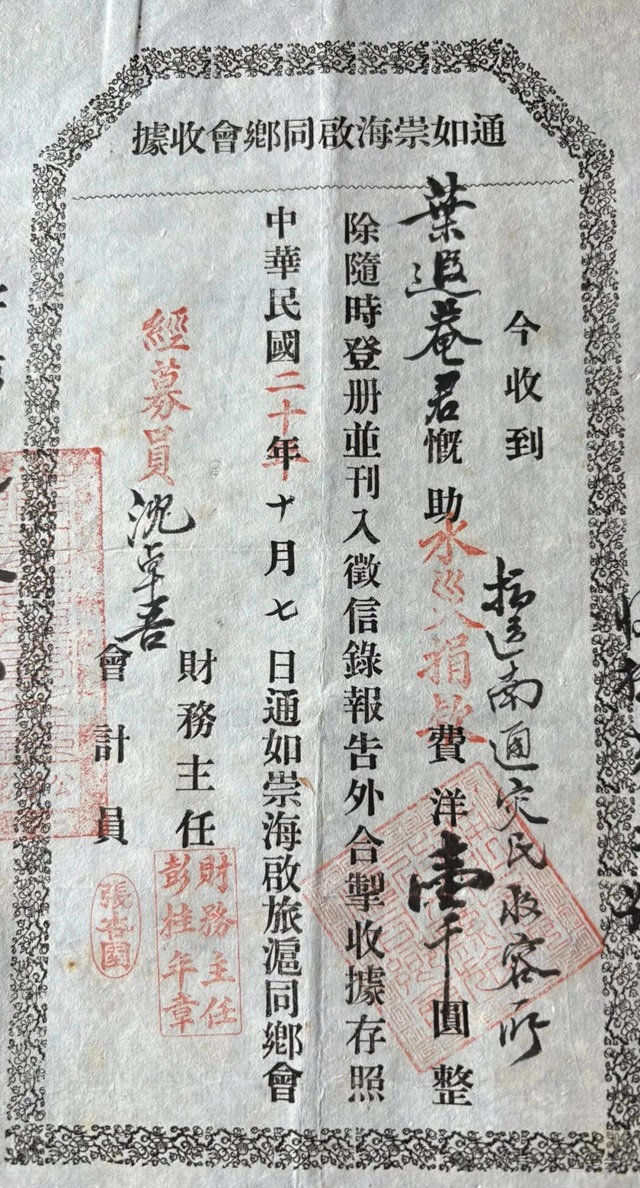

“叶遐辉”应为叶遐庵,即便笺中的“遐公先生”。清点笺中所述七张收据(现存寒斋),叶恭绰共捐5000元。10月6日,沈卓吾向上海济生会(会长王一亭)转交500元。7日,他向通如崇海启旅沪同乡会转交500元,用于南通灾民收容所。同日,沈卓吾又奔波于新华信托储蓄银行、上海商业储备银行,向如皋农行、镇江农行、扬州商会,分别汇出2000元。如皋灾民收容所负责人马继之于13日获得1000元汇款。如皋育婴堂儿童留养所负责人黄哲人(慈善家,逝后熊希龄、居正皆题字)获得500元汇款。沈卓吾半岁失怙,一路艰辛,入读如皋孤幼学堂(晚清进士周景涛创办),他因此很关爱孤儿,才请友人向如皋育婴所捐款。为示谢意,如皋县收容沿运灾民委员会、如皋县育婴所,在《如皋报》《皋报》上刊出《感谢大善士叶遐菴、沈卓吾两先生》等广告。如皋灾民收容所四处救济灾民,感染了麻风专家海深德(LeeSjoerdsHuizenga)。他致函收容所:“贵会博爱为怀,设收容所,敝国人士,靡不钦佩。”海医师也筹资600元,购办寒衣棉被,送至西门外收容所。他还去南门外收容所义务出诊。(1931年10月16日《皋报·捐款赈灾沿运灾民》)

如皋的救灾成果,引起外国记者的关注。10月27日,《华北先驱周报》刊载一篇Refugees From The Floods(《来自洪水的难民》),笔者节译如下:

大约1400名来自苏北的水灾难民,正得到如皋人慷慨的照料。灾民被安置在如皋四门外的寺庙中留宿。每组灾民获得大量草料,用于铺床。灾民们一天两顿饭,还获得充足的衣服、毯子,用于保暖……如皋慈善机构需要花费大量的钱财。仅仅食物一项,每天就需要开销200元。

如皋救灾事宜正紧张开展时,竟然发生了不幸的惨剧。12月13日,沈卓吾偕其岳母及亲戚数人,乘坐大达公司大德轮船回乡救灾。轮船行至常熟七望沙失火,他不幸罹难,时年44岁。《中国晚报》(沈卓吾创办)派人前往常熟、南通沿江一带,连续四日,搜寻遗骸。大达公司派出大豫号救援,部分人员获救。据目击者描述,沈卓吾在烈火中手持救命圈跳入江中,从此失联。同行女眷,葬身火海。(1931年12月17日《申报·征访沈尸》)通如崇海启同乡会、暨南大学校长郑洪年均于《申报》刊出广告,悬赏寻找沈先生下落。叶恭绰尤为热心。他听闻噩耗,即赴霞飞路沈府,询问详情,抚慰老友家人。他还去大生纱厂,寻到账房吴寄尘,共赴十六铺大达公司,详询大德失事原委,令大达公司派人前往事发地点,寻觅活迹死尸。最后,叶先生又去信向大达公司董事长张孝若求助。(1931年12月21日《小日报·叶恭绰关心沈卓吾》)

等待约4个月后,叶恭绰等人无奈声明:将于玉佛寺举行沈卓吾追悼会。声明刊报两天后,奇迹出现了:1932年4月24日薄暮,沈卓吾遗骸漂浮约四个月后,现身浦东高桥附近江上。6日后,追悼会如期举行,于右任等名人出席。会堂挽联比比,以于氏所撰,最为贴切。5月17日,沈卓吾灵柩从上海启程,运回如皋,两个月后下葬城东仙鹤乡。再过两个月,沈卓吾母亲又不幸离世,叶恭绰敬题“节母陈太夫人遗像”(民国本《沈氏宗谱·卓吾公传·节母陈孺人传》)。

沈卓吾不幸罹难,他的六位儿女同时失怙。故交们挂念着沈卓吾家人。1931年12月下旬,即沈先生失联后数日,叶恭绰、郑洪年等八位老友在《申报》上刊发《敬告沈卓吾先生戚友公鉴》,商讨资助沈家事宜。叶恭绰、孙科、梁寒操、郑洪年四人合捐10000元,张孝若捐1000元,吴寄尘捐500元……张学良等人也出面安排沈家诸事。(1932年5月6日《晶报·记沈卓吾之身后》)近年来,南通赵鹏老师从拍卖图录中发现了1932年9月张孝若写给叶恭绰的回信,从此信内容可知,郑洪年(字韶觉)、叶恭绰希望张孝若捐资支助沈家。张孝若原是大达轮船公司大股东,对于老友离世,颇为愧疚。他先后已出恤金1500元,此回又以私人名义捐赠400元。在叶恭绰诸友的资助下,沈卓吾后人得以长大成才。

沈先生下葬至今已九十余载,乡人仍在怀念他。2022年,如皋重建了中山钟楼,寻回了沈卓吾书写的石碑《如皋中山钟楼记》。说来也巧,中山钟楼于1931年中竣工,岁末,数千名灾民都聆听过那悠扬的钟声。