意象主义的前奏:埃兹拉·庞德与游吟诗学

1908年,埃兹拉·庞德(Ezra Pound)从威尼斯来到伦敦,带着他的第一部诗集——自费印刷的《烛火熄灭之时》(A Lume Spento),在维戈街埃尔金·马修斯(Elkin Mathews)和伊尼戈·兰恩(Inigo Lane)的书店里售卖。这两位是当时伦敦有名的出版家、书商,作家们常到这里买书或出售二手书,马修斯便把庞德介绍给作家们。没人料想到,这样一个来自威尼斯的不知名的年轻诗人会引起怎样一番轰动。T. S. 艾略特(Thomas Stearns Eliot)在谈到《烛火熄灭之时》时写道:“继我们大多数高雅诗人的优雅而陈腐的诗句之后,这位诗人则像个普罗旺斯郊区音乐晚会上的游吟诗人一样。” 于是,这位一出场就被称为普罗旺斯郊区音乐晚会上的 “游吟诗人” 庞德就此大步迈进伦敦文学圈,继而掀起了一代崭新诗风。游吟诗人,既是其出场的冠冕,也是其诗学之路的启蒙。

1912年是 “意象主义” 诗学诞生的一年,学界将1912年以前庞德的诗学探索阶段命名为 “前意象主义”(Pre-Imagism)。在前意象主义时期,庞德就已出版了8部诗集和1部文集,它们是:《烛火熄灭之时》(1908)、《圣诞节的两星期》(A Quinzaine for this Yule, 1908)、《面具》(Personae, 1909)、《狂喜》(Exultations, 1909)、《普罗旺斯》(Provençal, 1910)、《短歌》(Canzoni, 1911)、《吉多·卡瓦尔康蒂的十四行诗和民谣》(The Sonnets and Ballate of Guido Cavalcanti, 1911)、《反击》(Ripostes, 1912)和文集《罗曼司精神》(The Spirit of Romance, 1910)。这些诗作聚焦于对欧洲文化传统的继承,其中也包括少数格律诗。相比意象主义提出后的诗作,如1915年赫赫有名的《华夏集》(Cathay),这些新旧交接的作品在学界相对受到冷落——在其1912年以前发表的145首诗中,有103首再未被重印过。庞德早期对普罗旺斯游吟诗学的探索也因此受到一定忽视。然而,事实上,庞德对游吟诗学的借鉴与创新奠定了意象主义的早期雏形,并为20世纪美国现代派诗歌构建了一座连接古典与现代、欧洲与美洲的文化桥梁。

一、“黎明之歌”:

庞德对游吟诗学的早期探索

游吟诗人一般指欧洲国家形成时期与英语语言的形成时期的一群以口头方式演唱诗歌的职业诗人,英文细分为“Bard” “Gleeman” “Minnesinger” “Minstrel” “Troubadour” 等。直到基督教传入英国之后,一些游吟诗歌才以文字形式记录下来。这一时期最重要的文学作品就是英国盎格鲁-撒克逊民族史诗《贝奥武夫》(Beowulf),用头韵体写成。在这些游吟诗人中,庞德特别看重的是中世纪普罗旺斯的 “抒情诗人”(Troubadour),他们主要集中在法国南部及西班牙、意大利北部,诗歌文雅且优美,以热情的恋曲为主,常以小提琴或竖琴伴奏,以讨取名门闺秀的欢心。这些抒情诗的题材一般为古代传说,辅以现成的旋律演奏——例如 “埃莫的婚礼” (Caso d’amor),是女巫歌颂人的爱与性;“帕士托里亚” (Pastorela),讲述骑士对牧羊女的追求;“晨曲” (Alba),讲述破晓之时,女巫的地下情人被嫉妒的妻子登门警告的故事,等等。

庞德对游吟诗学的兴趣在大学时已开始,在《烛火熄灭之时》《罗曼司精神》等作品中都有所体现,并一直在《诗章》(Cantos)中持续到晚年。在第一部诗集《烛火熄灭之时》中,庞德以一位二十世纪的游吟诗人的口吻娓娓道来。诗集开头,他虚构了一个中世纪游吟诗人 “加泽拉斯”(Miraut de Garzelas),并描述他 “在森林里痛苦地奔跑”;他还化用了伯特兰·德·博恩(Bertran de Born)和蒙田亚克的曼特夫人(Lady Maent of Montaignac)的故事。在随后发表的几卷诗集《面具》《狂喜》《普罗旺斯》《短歌》中,他继续着将中世纪浪漫主义诗学转化为现代诗歌的实验:他翻译了一批中世纪诗人的诗歌,并以他们的身份进行戏剧式的独白,主要诗人有之前提到的伯特兰·德·博恩,还有皮埃尔·维达尔(Peire Vidal)以及阿诺特·德·马勒伊(Arnaut de Mareuil)等。这些诗作的一大特点是具有明显的浪漫气质,彰显了普罗旺斯诗歌中对女性形象的崇高敬仰。尽管庞德的个人风格较为犀利,常被视作与浪漫主义相悖,但在这些早期诗作中,他反复颂扬男性与女性之间在肉体与精神层面的和谐交融,将其视为通向一种更深邃、更神秘境界的大门。

对普罗旺斯诗歌的翻译是庞德翻译起步的基石。初到伦敦不久,不名一文的庞德曾在摄政街的理工学院兼职教授成人教育的文学课程。1909年的冬天,每周四晚上5点钟,庞德会在理工学院讲授 “南欧文学的发展”;第二年,他开始讲授 “中世纪文学课程讲座”,其中就包括游吟诗人的诗歌和历史。1908—1910年,他专注于普罗旺斯诗歌的翻译,两年内翻译了近50首诗,收集了几乎所有重要游吟诗人的主要作品,其中一半以上译作被收录在《罗曼司精神》里——这些关于普罗旺斯诗歌的译作被庞德称为 “仅仅是注释性的” 翻译;其他则被收录于1909年出版的《面具》和《狂喜》两部诗集中。此时,庞德对普罗旺斯诗歌的翻译实践已展现出高度的阐释性,以及他独具特色的不遵循字面意义的“创造性叛逆”。他把这些诗浓缩、删除和扩展,转换成具有高度原创性的作品。

庞德首次尝试翻译的是一首带有普罗旺斯语反问句的拉丁语诗歌,发表在1905年5月号的《汉密尔顿文学杂志》(Hamilton Literary Magazine)上。这首诗一直被认为是第一首已知的普罗旺斯语诗歌,名为“双语黎明之歌”(Belangal Alba):

黎明时分,阳光洒满潮湿的海面

然后,守夜过去,阴影亮起。

……

黎明的曙光照耀着海雾和高山、

它穿过守望,让黑夜恐惧。

对于庞德,第一首普罗旺斯诗歌象征着其诗学道路的 “黎明”。“黎明” 是游吟诗歌中常见的意象,经常是浪子与贵妇在黑夜偷情,在黎明到来后与情人别离的时刻。但在庞德这里,“黎明” 意象的情爱化大大冲淡。黎明前的黑夜不再是偷情,而是与 “梦境” 和 “虚幻” 联系在一起;“黎明” 本身则具有 “反抗” 意味。庞德常在诗中向 “黎明” 致敬,因为他认为中世纪是一个觉醒的时期,而不是往常认为的 “黑暗时代”。其早期文论著作《罗曼司精神》(The Spirit of Romance, 1910)的第一章名为 “魅影黎明”(The Phantom Dawn),这一标题指的就是庞德认为拉丁文学 “在很大程度上是中世纪文学的特征,是一种精神的预兆”。“黎明” 也是后来庞德意象诗中常见的意象,与 “日日新”(Make it New)的口号相呼应。美国学者麦克杜格(Stuart Y. McDougal)指出,庞德这首译诗代表了这两种文学之间的过渡时刻:这首诗是用拉丁文写成的,但用词仍是 “人民的语言”。“人民的语言”指的就是普罗旺斯方言。他在摸索普罗旺斯语在英语中的对应语,并试图与普罗旺斯诗歌在形式达成一致,这显示出庞德最初“用一种语言的诗句代替另一种语言的诗句”的翻译思路。它们帮助庞德确定了他对普罗旺斯文化的兴趣,并极大地帮助他成长为一名用英语 “创造语言” 的诗人。

庞德移居欧洲后,仍在翻译游吟诗人的诗作,并在法国国家图书馆阅读中世纪的手稿。在对普罗旺斯游吟诗学的吸收与转化中,庞德寻找到了一种 “新的语言” 来表达中世纪普罗旺斯的统一感性,并肯定了这种感性对现代世界的重要性,构建了一种从传统中挖掘符合现代性需求的跨文化与跨文明融合创新实践。杰克逊将庞德 “前意象主义” 时期写作概括为“思考的语言”和“使用的语言”,庞德曾言:“罗塞蒂创造了他自己的语言。我在1910年还没有创造过一种语言,我不是指一种需要使用的语言,而是一种需要思考的语言。” 事实上,庞德不止一次提出对于仅用英语写作的反思与对语言的焦虑。在他1910年翻译的卡瓦尔坎蒂诗中,他写道:“让我困惑的不是意大利语,而是已死英语的外壳,以及我自己的词汇中的沉淀物。” 庞德实际上面临的是 “找到一种合适的形式和语言” 来传达他对诗歌的阐释的问题。他追求客观化的体验、对地点清晰的记录,追求去亲身经历与体验 “历史”。与此同时,他的 “自我” 并未消失,而是逐渐摆脱了前人的创作与直译,对译文进行浓缩、删减和扩展,从而使作品越来越具有阐释性和原创性。

值得注意的是,在普罗旺斯游吟诗歌的翻译实践中,庞德并未完全遵循传统翻译的 “等值原则”,而是刻意保留了大量具有普罗旺斯地域特征的词汇表达,以及受拉斐尔前派美学影响的中世纪古语痕迹,同时严格遵循原诗的韵律结构。这种翻译策略表明,他并未急于在英语语言体系中寻找或构建与普罗旺斯语完全对应的表达范式,而是选择接纳并重构特定历史时期的 “诗歌语言” 特质。这种处理方式为其后续基于汉字结构而发展的 “表意文字法”(ideographic method)奠定了方法论基础。这也意味着,庞德对中国古典文学的创造性转化并非孤立的文化挪用行为,而是20世纪初美国现代派诗歌运动中,诗人群体在突破自身文化局限时普遍采用的跨文化、跨文明借鉴策略。

此外,庞德还对游吟诗人的历史与文化背景开展了学术研究。他在伦敦理工学院的课堂上讲授的关于阿尔诺·丹尼尔(Arnaut Daniel)、但丁(Dante Alighieri)和维庸(François Villon)的批评,以论文形式收录在《罗曼司精神》里。他将伯特兰·德·博恩、阿诺特·丹尼尔和吉劳特·德·博内尔(Giraut de Bornelh)称为“伟大三人组”,并将他们的诗歌视为经典的传世之作。1911年至1912年冬天,他在《新时代》(The New Age)杂志发表了一系列文章,对阿尔诺·丹尼尔的诗作进行了系统性翻译,并对他的韵律、节奏和调性艺术进行了详尽的分析。不过,最终他想写一部关于游吟诗人专著的计划并没有实现。由于一战期间出版业的不稳定性,庞德的相关论述等到1920年才以缩写形式出现在他的文集《教化》(Instigations)的一章中。

可以确证的是,当时的文化环境引发了庞德对游吟诗学的关注。1904年秋天,庞德在汉密尔顿学院时开始接触法国南部的中世纪游吟诗人的作品与传记,这起源于他跟随威廉·皮尔斯·谢泼德(William Pierce Shepherd)教授学习普罗旺斯语(Provençal)。两个月后,庞德便发表了首篇译诗 “双语黎明之歌”。同年,普罗旺斯语写作者弗雷德里克·米斯特拉尔(Joseph Étienne Frédéric Mistral)斩获诺贝尔文学奖,并联合其他作家开展推广普罗旺斯语的文学社团,研究游吟诗人的著作如雨后春笋般在欧洲兴起。与此同时,谢泼德教授也是普罗旺斯语的杰出学者,并且庞德幸运地赶上了这位学者创作力最旺盛的阶段。在庞德从汉密尔顿大学毕业前的五十年间,谢泼德教授已经出版了近三十种普罗旺斯诗人的专著,此外还有七种语法词典和选集。尽管现在看来,普罗旺斯语似乎是一门小众的语言,但当时欧洲正流行 “普罗旺斯文化热”。在当时的学者看来,普罗旺斯是西欧第一个用方言产生文学的文化,因此对普罗旺斯诗歌的考察是对起源的回归。事实上,普罗旺加尔诗歌对西班牙、葡萄牙、法国北部、意大利、德国和英格兰部分地区的抒情诗影响相当大。“任何对欧洲诗歌的研究,如果不是从普罗旺斯的艺术研究开始,都是不健全的”。因此,在庞德不断寻找 “起源” 与 “创新” 方面,普罗旺斯语诗歌发挥了重要的作用。

据英美学界考证,谢泼德教授的普罗旺斯游吟诗学研究极大影响了庞德早期的诗学观点,并参与塑造了意象主义观念。谢氏曾写过两篇关于伯特兰·德·博恩的文章:一篇是三部分译文和一篇简短的导言,发表在1906年 7月的《寻路者》(The Pathfinder)上;另一篇题为 “一位被遗忘的行动派诗人”,是对诗人生平和作品的长篇赏析,未发表而被学校图书馆收藏。谢氏在研究中所关注的问题几乎都被庞德继承且吸收,这些问题总结为两点:一是“对事实的清晰记录”(to set the record straight),二是 “现代性” 的问题。谢泼德教授认为伯特兰·德·博恩身上有一种被忽视了的 “现代性”,从而引起了读者的注意。这些观点的印记渗透到庞德在《罗曼司精神》第三章对伯特兰·德·伯恩的态度上——同谢氏一样,庞德在但丁《论俗语》(De Vulgari Eloquentia)中介绍了这位被但丁描绘为 “无头躯干”(headless trunk)的诗人,并节选了这位游吟诗人传记中关于他给当代贵族和政治人物起绰号的部分,且两人都用另一本传记中的短语来描述伯特兰·德·博恩所表达的尊重和恐惧。从细致的文本对照来看,“对事实的清晰记录” 与 “现代性” 两个关键词,生发于 “谢泼德—庞德” 的普罗旺斯文学研究,并很快转化为意象主义的理论雏形。

二、“朝圣之旅”:

南法徒步与未成形的《吉伦特》

从时间线来看,庞德的游吟诗学之旅和 “意象主义” 的酝酿与生发时期是重叠的。在《回顾》一文中,庞德明确表明,他与H. D.(Hilda Doolittle)、W. C. 威廉斯(William Carlos Williams)共同构想出 “意象主义三原则” 是在 “1912年春或初夏时节”。此时,正是庞德出发前往游吟诗人故地 “朝圣之旅” 的时间。

1912年5月26日,庞德决定离开巴黎,前往法国南部徒步旅行,以便亲自探寻他所崇拜的游吟诗人生活和歌唱的地方。这次旅行的目的是为庞德想写的一本散文集《吉伦特》(Gironde)收集一些材料,尽管这部散文集最终并未出版。

庞德的南法徒步之旅总共三段,旅行时光见证了他成为一名现代主义诗人的重要变化。1912年5月至7月,他开始第一趟南法旅行,基本路线依次是奥特福尔镇(Hautefort)、埃克斯西德伊城堡(Excideuil)、夏洛斯(Chalus)、阿尔勒(Arles)、里贝拉克(Ribérac)等地。后来在1919年的夏天,他再次前往南法旅行,这次是与他的妻子多萝西(Dorothy Pound)一起,艾略特也在埃克斯西德伊城堡这一站加入了他们。1923年,他又与音乐家、他的情人奥尔加·拉奇(Olga Rudge)一起去南法旅行,后来有了和奥尔加的女儿。

之所以选择南法作为旅途目的地,大概是由于在12世纪初涵盖南法的欧西塔尼亚地区,欧洲诗歌曾经历了由数百名游吟诗人、音乐家发起的狂欢。这些游吟诗人以一种新的方式歌颂在当时颇为先进的价值观,诗歌的主题往往是宫廷爱情,以及现代英语或法语中没有对应词的 “convivencia”和“paratage”等概念。 “Convivencia” 的含义接近于 “欢宴”,而 “paratage ” 则包含了荣誉、礼貌、骑士精神与绅士风度等内涵。游吟诗人普遍歌颂崇高的理想,提倡基于共同美德下的平等精神,反对出于血统或财富而带来的歧视。他们促成了诗歌创造力的大爆发。虽然以现代的标准来看,这些歌词多为男欢女爱,有些露骨,但难得的是,在当时,女性游吟诗人和男性游吟诗人一样受到欢迎和平等对待。他们身上自由、天真、离经叛道的气质,也遭到当时罗马教会的厌恶,这与20世纪初占据主流的维多利亚诗风下传统诗人对庞德等英美自由体诗人的轻视如出一辙。

庞德为这趟旅行做了充足的准备。他曾通过研究达特茅斯学院教授贾斯汀·史密斯(Justin Smith)的两卷本著作《故乡的抒情诗人》(Troubadours at Home)来为南法之旅做准备。《故乡的抒情诗人》一书使用了大量的照片作了插图,极大吸引了他。此外,庞德还查阅了有关游吟诗人生活的原始资料,在出发前的5月初于巴黎阅读了国家图书馆保存的普罗旺斯游吟诗人的传记。尽管法国学者加斯顿·帕里斯(Gaston Paris)在1893年论证了这些游吟诗人的传记在很大程度上是虚构的,但庞德仍把它们当作确凿的事实。如前所述,庞德此次旅行的目的是为他计划创作的散文集《吉伦特》收集材料,为此,他强调用自己的方式感受和了解游吟诗人的生活。他提到这段旅行有三种 “回去” 的方式:“第一,通过音乐的方式,第二,通过土地的方式,第三,通过书籍本身的方式,因为牛皮纸上的手稿有一种生命和个性,这是任何印刷作品都无法达到的。” 如意象主义诗学对客观、具体的强调,他对游吟诗学之旅也秉持着具体、实感的态度。

美国纽约大学、哈佛大学教授理查德·西伯斯(Richard Sieburth)编辑的《法国南部徒步旅行:民谣诗人中的庞德》(A Walking Tour in Southern France: Ezra Pound in Troubadours,1992)一书首次详尽整理了这一 “朝圣之旅”。这段旅途相关材料十分宝贵,整理起来颇有难度。根据西伯斯的调研,可以总结出庞德的基本路线:他于5月下旬出发前往米地(le Midi)地区,第一站是普瓦捷,第一个著名游吟诗人威廉九世的宫廷所在地,也是普罗旺斯诗歌的 “母城”;从普瓦捷,他乘火车前往昂古莱姆,然后徒步前往查拉斯里贝拉克(阿尔诺·丹尼尔的出生地)、马雷伊、佩里格,豪特福(伯特朗·德·伯恩的堡垒),埃克西代伊(吉劳德·博尼尔的家)和查鲁斯(理查德·科科尔·德·狮子被杀的地方)。他在路上走了两个星期,徒步大约225公里,大部分时间住在乡村旅馆。6月7日左右,他因亲友变故乘火车回到巴黎。6月27日,他从乌尔切向南搬到了布里夫和苏亚克。穿过多尔多涅河谷来到萨拉特、多姆,然后去往古多。在那里,他搭上了开往卡奥尔和罗德斯的火车,然后步行前往阿尔比和图卢兹——游吟诗人的首都。他先乘火车到福瓦,然后徒步穿过比利牛斯山脉到阿萨特,再乘火车到卡尔卡松和纳博内,然后沿着朗格多克海岸步行到贝济耶和阿格德。他在阿尔勒、尼姆和布凯尔休学了一个星期后,又徒步穿过奥弗涅山脉,在阿勒格里和柴斯蒂欧停了下来,最后于7月19日到达克莱蒙费朗。在三个多星期的时间里。他在米地走了大约一千公里,其中一半为步行。一回到巴黎,他就开始将旅途中写下的散文编辑集结成一部游记,并以流经图卢兹的一条河“吉伦特”来命名。

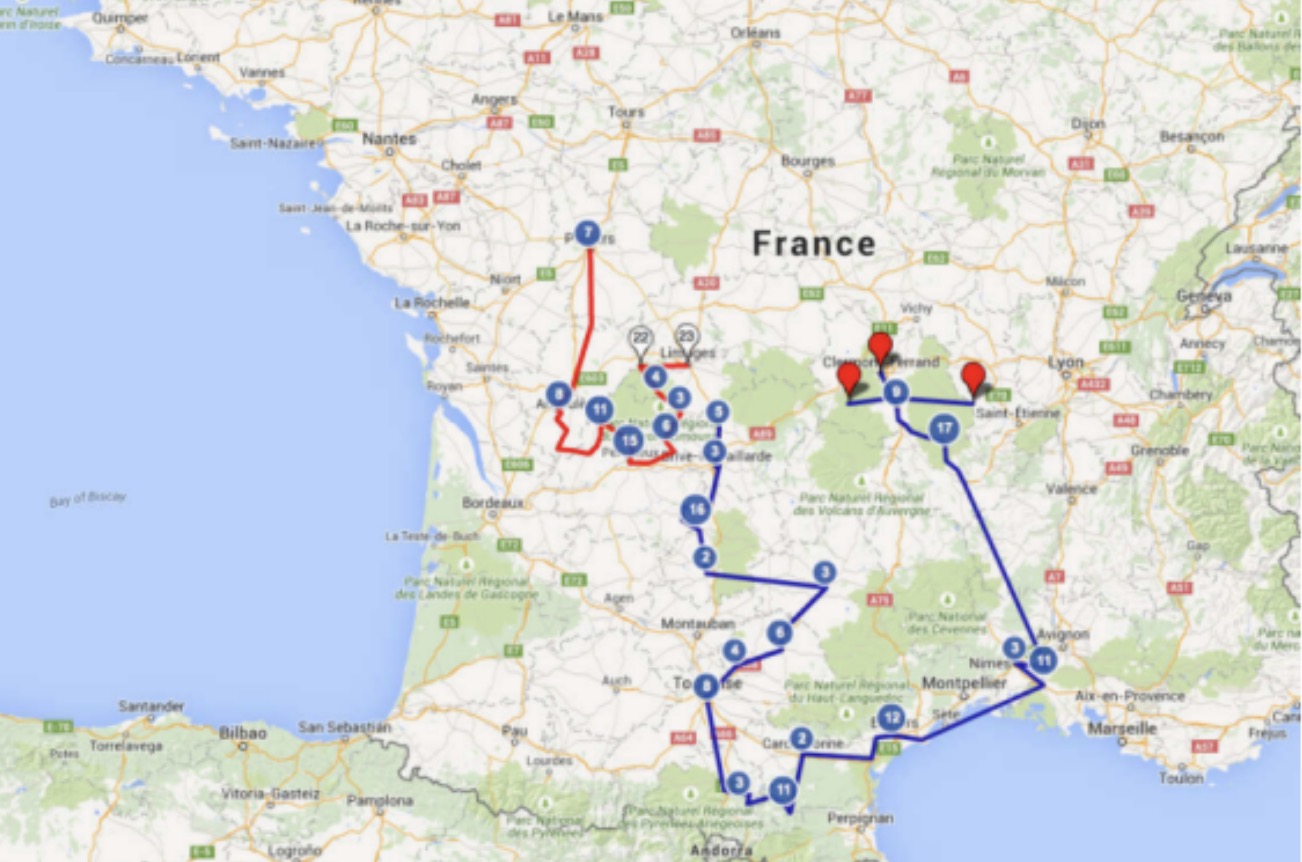

关于这段旅途的具体路线,可参考美国西北大学学者埃洛伊萨·布列桑(Eloisa Bressan)使用数字人文方法绘制出的庞德旅行路线图:

庞德1912年在南法的旅行路线图

布列桑的地图追溯了庞德1912年徒步旅行的两个部分:第一个部分,从普瓦捷到利摩日,以红色路径和蓝色标记,发生在5月26日和6月7日/8日之间;第二个部分,从乌泽切到克莱蒙费朗,以蓝色路径和红色标记标示,时间是从6月27日持续到大约7月18日。

在这个过程中,庞德回顾性地将普罗旺斯的各个地方重新组合成一个百科全书式的景观,并在旅行散文中酝酿意象主义思想的萌芽。七月底,他骄傲地从巴黎写信给妻子多萝西表示,他已经完成一半的书稿。在接下来的两个月里,庞德在伦敦继续试图完成这本书,还通过阅读蒙田、福楼拜和屠格涅夫的作品来磨练自己的散文,为记录这次旅行的《吉伦特》出版摩拳擦掌。

不巧的是,《吉伦特》的出版遭遇困难。根据与斯蒂芬·斯威夫特公司签订的合同,庞德未来所有作品每年可获得100英镑的预付版税,且庞德急需资金,因此庞德很可能十分重视《吉伦特》的商业价值。然而,斯蒂芬·斯威夫特公司在1912年11月破产,这使他在经济上失去了动力。另一方面,他在散文写作上也感到乏力。西伯斯写道:

《吉伦特》大概是想把历史文献、说明性引文和诗人穿越时空的小插曲(或许暗示了即将到来《诗章》)形成一个合集,似乎是模仿了蒙田散文的开放形式(记录意识的运动步调的完美工具)和浪漫主义旅行写作的印象派复调(这里暗指海涅的《哈尔茨山游记》),如果说庞德无法将这种情绪和材料拼凑在一起,很大程度上是因为(正如福特立即察觉到的那样)他在写叙事散文时完全没有自己的深度。

庞德的散文游记的确受到过福特(Ford Madox Ford)的批评,而他自己在1911年也声称:“作为一个艺术家,我不喜欢散文。” “写散文是一门艺术,但不是我的艺术。” 从庞德当时与多萝西通信来看,庞德显然试图在他徒步旅行的叙述中穿插一些游吟诗人的诗节选和他们诗歌的翻译,同时在偶尔穿插散文独白,以及对普罗旺斯歌曲的技巧的批评。他依旧是以诗人的模式在创作。这趟旅途最终呈现为1915年的一组诗歌:《普罗文西亚沙漠》(Provincia Deserta)、《吉卜赛人》(The Gypsy)和《佩里戈尔附近》(Near Perigord),这些诗反映了庞德试图从现代主义视角复兴中世纪文化遗产的努力。以《佩里戈尔附近》为例:

结束事实。试试虚构。想象我们见到

昂·贝特朗,奥特福尔的一个塔屋,

日落,丝带般的路躺着,在红色交织光中,

向南通向蒙泰涅克,而他在桌旁俯身,

书写,在齿间发誓;靠他左手边

有羊皮卷细条,用什么东西

盖掉,擦掉,涂掉,

测试他的用韵,瘦子?

乖戾?长着飘落的红须?

碧绿猫眼石升起,朝向蒙泰涅克。

这首诗所呈现的动静结合的画面,与经典意象主义短诗《在地铁车站》具有神似的蒙太奇效果。诗中 “塔屋” “日落” “丝带般的路” “红色交织光” 等具有历史想象性的生活化意象直接呈现;写作中的游吟诗人昂·贝特朗成为人物意象之一,其动作不断变化:“盖掉” “擦掉” “涂掉”,以及最后一刻 “碧绿猫眼石升起,朝向蒙泰涅克” 为典型的瞬时意象的叠加,是意象主义所推崇的 “瞬间呈现的理性与感性复合体”。可以见到,在这趟南法之旅中,庞德越来越多地把目光投向沿途偶然发现的事物,试图通过更清晰可见的地理位置,而不仅仅通过文本或历史来把握游吟诗人曾生活过的重要地点。这些风景、事物在他的手稿中不是不可言说的抽象整体,而是作为一个充满细节的画面的序列,有着碎片化、自由浮动的特点,甚至直接成为一个个意象的灵感来源。

如此看来,在艺术形式建构方面,普罗旺斯游吟诗歌的丰富意象资源与隐喻为庞德的意象主义诗学提供了灵感。游吟诗人的诗歌文本,连同其自身充满传奇色彩的人生故事以及南法地区独特的地理景观,共同构成了庞德诗歌意象的宝库,成为其构建独特诗歌世界的重要元素。

尽管散文集《吉伦特》最终未成形,但在诗学领域,庞德已将这种带有浪漫精神的历史追索转化为具有现代性的诗学资源。第一段旅途结束于1912年,正是 “意象主义” 粉墨登场之际。庞德已做好将 “古典” 转化为 “现代” 的准备,推动美国现代诗歌在文化考古与先锋实验的张力中展开革新。

三、传统与现代:

从游吟诗学到意象主义

纵观庞德毕生的创作历程,有两部诗集具有重要意义:一部是早期诗集《短歌》,另一部是中期诗集《仪式》(Lustra, 1917)。其中,《短歌》是庞德诗集中最后一部可以从游吟诗学传统视角来讨论的诗歌,而此后的《吉多·卡瓦尔康蒂的十四行诗和民谣》(The Sonnets and Ballate of Guido Cavalcanti, 1911)则标志着庞德正式来到转型期——他开始寻找一种 “新的语言”。随后,在《反击》中,他抛弃了拉斐尔前派忠实于自然的风格和十九世纪末期的象征主义技巧,开始尝试发展意象主义诗歌,追寻诗意的清晰和简洁。从《仪式》开始,庞德正式向“意象主义”迈进。该诗集包含大量的意象主义诗歌,韵律为各种各样的自由体。《仪式》与1915年出版的汉译《华夏集》属于同一时期,是庞德关注中国文学的结果。此时,意味着庞德彻底告别早期对游吟诗学的汲取,从此将目光转向更为丰富遥远的东方。

庞德一方面相信,普罗旺斯诗歌的神秘可能会在语言上或想象中得到恢复;另一方面又意识到,他所试图复活的世界已经不可挽回地消失了,这无疑预示着20世纪初的英美诗学必须步入创新。在意象主义提出之后,庞德没有再沉浸于游吟诗人的世界,但在很多方面仍可窥见,意象主义及其所引领的现代主义诗歌对游吟诗学精神的延续与传承。

首先,普罗旺斯游吟诗人身上所蕴含的反传统特质,与庞德自诩为 “二十世纪的游吟诗人” 所秉持的民间精神、开创现代性诗风的革新理念具有深刻的互文关系。在游吟诗学的影响下,庞德的诗歌创作呈现出极为鲜明的 “反传统” 特征。在其诗作中,游吟诗人的形象常常是孤独且被边缘化的。值得注意的是,他早期的诗歌不仅描绘了这种 “遗世独立” 的状态,更赋予其一种积极且满足的情感内涵。如他的第一本自印诗集《烛火熄灭之时》中的一首《孤独的灵魂》(Anima Sola):

精致的孤独

受我自己任性的束缚

我乘着未知和弦的翅膀飞翔

免得你们听见,

无法辨别

我的音乐怪异且不羁

野蛮、狂野、极端,

我飞翔在你们没有听到的音符上

在你梦想不到的和弦上。

托马斯·杰克逊(Thomas H. Jackson)认为,这体现出他对诗人之 “弃儿” 身份的拥抱。“弃儿” 的概念是一种机械性的认识,它暗示的仅仅是真正诗人的命运,而非其本质。它在庞德的诗歌中之所以重要,是因为它与诗人作为预言家这一更为重要的姿态融为一体。在其早期诗 “菲芬的回答”(Fifine Answers)、“我歌唱声名与书”(Famam Librosque Cano)和 “面具”(Personae)中,诗人的自我以被遗弃者的姿态体现出预示先知的能力,传达出他将艺术家视为来自某个更早时代的访客的观点。庞德早年曾写道:“诗歌是对生活的批判,就像烧红的铁是对火的批判一样。” 这些对诗人面具下“非自我”身份的早期写作,揭示出他眼里诗人的独特性就在于洞察到了普通凡人无法获得的经验秩序,并以此改造与重塑世界。

其次,普罗旺斯游吟诗歌的英雄史诗传统为现代主义诗歌注入了重要的历史维度,促成了部分20世纪美国现代诗歌的史诗转向。无论是传统抑或反传统,现代主义诗歌中都包含着大量历史。T. S. 艾略特大名鼎鼎的《传统与个人才能》一文,提出了有才能的诗人与传统的关系新论,而在当时,该文很大程度上是对庞德的早期《诗章》和乔伊斯《尤利西斯》的呼应与评价。艾略特提到一种 “历史知觉”(historic sense),并提出,庞德很好地利用了这种历史知觉:

诗人的大部分灵感……必须来自他的阅读和历史知识。我指的是广义上的历史;任何历史感的培养,对我们相对于过去的位置的感知,尤其是对诗人与过去的诗人的关系的感知。庞德先生对文学的广泛了解是一件重要的事情,而他对普罗旺斯语的细微了解的特殊热情则是另一件重要的事情。重要的不仅仅是他通过洞察力和努力掌握了普罗旺斯语、汉语或盎格鲁-撒克逊语(视情况而定)的精神,而是他通过对这些时期和语言与现在的关系的认识,对这些时期和语言所具有的我们所需要的东西的认识,创作出了杰作,有些是作品翻译,有些是作品的再创作。

19世纪末和20世纪初,历史学家开始使用艺术家的手法而抛弃科学家的工具,来试图重新捕捉过去。庞德和艾略特对传统、历史的表现显示出一种比他们同时代的历史学家更强烈的 “幻想本能”。克里斯托弗·德·纳吉(N. Christoph de Nagy)指出,庞德的 “大多数诗歌都有标题,不理解这些标题,便最终无法理解这些诗,但另一方面,这些标题通常指的是普通读者所不知道的诗人、文学和神话概念。有几首诗以格言作为诗歌背景;最后,最显著的特点是,许多诗歌的肌理中充斥着引用、典故,这些引用、典故不仅构成了各种诗歌的组成部分,而且往往构成了它们的基本结构,不考虑它们的来源,就无法弄清诗歌的合理内容和形式。”可见,这种对历史的强调要求读者不仅要能够识别庞德诗歌中的典故和文学背景,还要准确了解庞德赋予它们的意义。

这种史诗叙事传统还一定程度催化了庞德中期由意象派短诗向鸿篇巨制史诗的写作转向,而这种过度历史化的创作在一定程度上也受到学界批判。休·威特梅尔(Hugh Witemeyer)就认为,庞德的历史写作或曰史诗写作具有“概略性”的问题:第一,庞德曾认为 “几十个正确的事实就足以让我们了解一个文明的历史或文学时期”,对于一个复杂的文明给予简单快速的判断;第二,他的读者对他所提到的传统有基本的了解,并且赞同他对这些事实的特定解释。换句话说,他使用的是一种 “文化速记系统”,在这个系统中,仅仅呈现一个事实、一个名称或一个典故,意在传达一种高度复杂的评价,但效果却不一定能够如意。哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)把一切追索文本背后意识形态的批评称作 “恨意批评”,或许因此在伟大的作家中排除了庞德——他几乎无法离开 “传统” 这一背景板。这种看似复杂实则简单直白的引用,一方面对读者有过高的要求,另一方面在意义的传达上也是危险的。总之,庞德的每首诗几乎都有不同的文化来源,且以非常具体的方式表现出来。这样丰富异质性的汇集,是导致庞德的史诗遭受“掉书袋”评价的一大原因。

再次,从诗体革新的角度来看,游吟诗人所写作的有节奏的自由体诗,也是对抗维多利亚诗体的有力工具。张子清在论述20世纪美国诗歌的演变与分化时提到,20世纪初的美国新诗人将 “传统诗体学” 认作是 “英国的产物”,因此,为了建立独具美国特色的诗体学,就必须摆脱传统诗体学,况且 “那种抑扬格或扬抑格音步并不适合美国语言。” 美国宣扬自由体诗,从古老的欧洲传统中解放出来。先锋庞德在仿古传统中实则顺应这一思潮。游吟诗人的自由无拘、贴近民众乃至散文式的表达,是20世纪初美国自由体新诗战胜旧的有力文化资源。从其追寻游吟诗学的目光延伸来看,我们也可以看到,在1912年至1920年间,庞德还发表了他的大部分批评著作,研究游吟诗人、卡瓦尔康蒂、伊丽莎白一世古典主义者、亨利·詹姆斯、现代法国诗人和其他人对他的同时代人的批评以及对他的美学原则的主要阐述,这些诗学思想与庞德所提倡的多多少少都有相似之处,但并不完全一致。这些跨文化、跨文明的借鉴,包括庞德对汉诗的关注,是美国现代派诗人早期开展针对维多利亚诗体革新的灵感渊源。

最后,游吟诗人以 “人格面具” 的独特方式存续于英美现代主义诗歌之中。成为庞德等诗人表达自我、探索世界的重要载体。通过对游吟诗人形象的再创作与再阐释,诗人实现了对传统诗歌资源的创造性转化与创新性发展,使游吟诗学的精神内涵在现代主义诗歌语境中焕发出新的生机与活力。

“人格面具” 法生发于20世纪初英美现代诗潮对旧诗学的反叛与革新,其中最鲜明的是以“自我”的隐去或消解来抵御19世纪维多利亚诗派中自我情感的放大与泛滥。艾略特提出的著名论点是,诗歌不是感情的喷射器,而是感情的方程式,于是他采取一种“非个性化”的写作。而自称 “最后一个浪漫主义者” 的叶芝(William Butler Yeats),为在诗中表达自我和个人经验,提出 “面具理论”。叶芝后期的作品常常出现的 “疯简”(Crazy Jane)就是诗人借一个疯女人之口言自己之事。但是,与象征主义不同,庞德借用的多是真实的历史人物,或其虚构出来的酷似历史上真实存在的人物,故更强调 “传统”二字。马永波提出,庞德通过对一系列 “面具”(伯特兰·德·伯恩、普罗佩提乌斯、毛伯利、马拉泰斯塔等)的使用擦去了自我,从而使他的诗学与叶芝区分开来。庞德从 “意象主义—旋涡主义” 以降所追寻的一直是一种客观化诗学,即强调准确还原真实的诗学,因此在诗歌中消去了诗人 “自我的声音”——马永波将庞德的写法称为 “穿过万物的深渊”,而叶芝则是 “自我的深渊”。

纵观其创作,多样化的人物意象在庞德毕生的诗作中栩栩如生:游吟诗人、中国女人(《河商之妻》)、古希腊神话中的英雄等等。这种早期戴上“人格面具”用他们的身份来说话的经历,可视为其早期重要的诗学技艺练习。这是一种阐释性的翻译,体现出他借古人之口言今时观点的一种 “非自我” 式的诗学。游吟诗人 “人格面具” 的使用体现出庞德受到传统的影响并试图对其重塑的过程。西伯斯评论称:“这一手稿不仅仅是他寻找游吟诗人文化遗迹的记录;它也是他(正如后来对诗集《面具》的描述)在一系列风格和身份中‘寻找真诚的自我表达’的体现,这些风格和身份是由一种意图体验自身流离失所的情感暂时承担的。”因此,庞德往往戴上游吟诗人的面具“穿越”到当代诉说历史,时空被重新拼贴、并置,混合了真实与虚构,从而展现出现代主义鲜明的借传统而创新的美学张力。

结语

游吟诗学是庞德的 “意象主义” 诗学最重要的文化资源之一。1912年,在对中世纪游吟诗歌的翻译、对游吟诗人的学术研究,以及对南法地理风景的实地探索中,庞德奏响了意象主义的 “序曲”。就诗学基因的传递而言,游吟诗学在精神气质、历史意识、诗体革新层面对意象主义及其后英美现代诗歌的发展产生了深远影响。在精神气质方面,游吟诗人的反传统特质与庞德的革新理念相契合,推动意象主义突破传统诗歌范式;在历史意识方面,游吟诗歌的英雄史诗传统促使现代主义诗歌回归社会历史语境;在诗体革新方面,游吟诗人所写作的有节奏的自由体诗,成为革新维多利亚旧诗风的有力工具。此后,游吟诗人以 “人格面具” 的形式存续在现代主义诗歌中,实现了古典文化资源在现代的创造性转化。这些发现将庞德的现代主义遗产置于跨国、跨语言、跨文化背景下重新阐释,凸显了东方视野之外的多民族文学谱系在20世纪现代诗歌创新中的意义,为文明互鉴视野下古典与创新融合的诗学研究提供参考。