一支钢笔 一支铁军

中国人民革命军事博物馆收藏有一支老式的“派克”钢笔(现于中国共产党历史展览馆展出),暗红色的塑料质笔身镀有金色的圈纹,已有点变黑的金黄色笔头依稀能看见“PARKER JUOFOLD PEN”字样。这是1938年,美国记者埃德加·斯诺赠送给时任新四军副军长项英的钢笔。

一支钢笔,书写一支铁军。斯诺用这支钢笔记录新四军浴血奋战的事迹,而这支“铁军”则成为插向日军的一把尖刀。

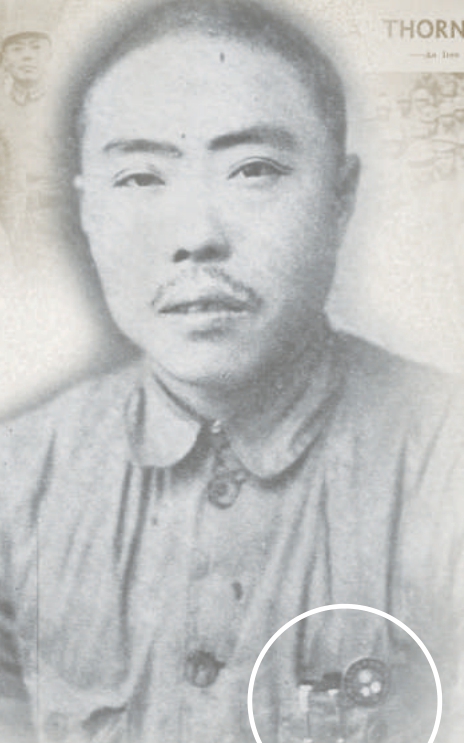

项英别着钢笔的照片

斯诺赠送给项英的钢笔中国人民革命军事博物馆藏

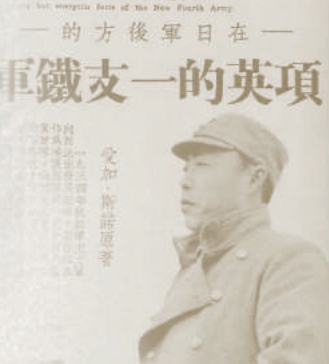

《良友》画报1939年12月15日刊发斯诺文章《项英的一支铁军》。上海图书馆藏

斯诺笔下的项英

斯诺是中国人民的老朋友,20世纪世界杰出的新闻记者、作家和评论家。他于1928年7月来到中国,1936年6月,他前往延安采访4个月,在全民族抗战爆发之际,完成了《红星照耀中国》的写作,出版后轰动海内外。

1938年7月,斯诺再度来到中国,从香港抵达汉口。当时,项英正准备赴延安参加9月召开的中共六届六中全会,8月途经汉口时,经周恩来引荐,会见了斯诺。斯诺非常兴奋,迫不及待地采访了他。项英详细介绍了自己的出身、参加革命的历程、艰苦卓绝的江南三年游击战争和改编新四军后驰骋江南、抗击日军的事迹。也正因为这次采访,斯诺撰写了介绍项英及新四军的通讯。

1939年4月,斯诺夫人采写的《西行访问记》被译成中文印刷出版,因她没有见过项英,经斯诺许可,将斯诺采写的《项英》一文收录在该书,单独列为第八章。斯诺采写的通讯《项英的一支铁军》在《亚细亚》月刊1939年5月号发表后,先后被上海的《华美》周报(1939年6月10日第2卷第7期)和《良友》画报(1939年6月15日143期)节译转载。

斯诺见到项英时,就对他的相貌和朴实的言谈举止产生敬意,他这样描述道:“他两手的指头是粗短而且胼结;他的嘴唇和鼻子是宽阔而且粗厚;他的牙齿有几颗已经落掉了,是不规则而且不美观地突出着。但是他的笑容却是劳动中国的动人的笑容。”项英向斯诺讲述了自己苦难的家庭故事,他于1898年生于湖北省武昌,家庭贫苦,父亲是一个店铺里的伙计。项英10岁那年,父亲不幸去世,他和母亲、妹妹相依为命。为了家庭生计,项英和幼小的妹妹来到一家织造厂做学徒工,经常挨打受虐待,从那时起他就养成了反叛的性格。(《西行访问记》)

项英于1922年4月加入中国共产党,在武汉领导工人运动。项英很快成为武汉工人阶级的领袖之一,深孚众望。因其出色表现,项英在1923年6月召开的中共三大上被选为中央委员。在斯诺看来,“他是个‘党所造成’的人;他对于政治及军事上所知道的一切,差不多全是在红军及共产党的教导之下而学会的。”(《西行访问记》)

1934年10月,中央红军主力长征后,项英临危受命,担任中共苏区中央分局书记、中央军区司令员兼政治委员,率部策应红军主力突围转移。忠于职守的项英送走中央机关的最后一支队伍后,面对是一个无法想象的局面。斯诺在《项英的一支铁军》中写道:“1934年秋天,完成了掩护大队红军的撤退工作以后,他们遭遇了极大的困难,江西既不能立足,他们便散居在浙江、福建和广东的边界,他们的无线电通讯站最后也被破获,于是他们和共产军的西进部队失掉了联络,变成了一支失落的孤军。”项英领导游击队运用游击战术原则,在群山峻岭中与敌人周旋,英勇机智,九死一生,历经无数艰难险阻,进行了长达三年的艰苦卓绝的殊死斗争。

斯诺被红军游击队在艰难困苦的条件下以斗争求生存的英勇事迹所感动,“项英的那些坚强的老战士们,在这三年里头,是身历了真正的地狱……可是这小小的部队并没有屈服,他们拒绝缴械,始终保持着那革命的忠诚和团结,一直到底,对于信奉一个伟大主义的任何地方任何种族的人,这是个何等的教训啊!”项英告诉斯诺:“我们军队里所剩下来的,差不多是纯粹的铁了。”斯诺感慨道:“真是,纯粹的铁,——锻炼成纯粹的钢的。而且,这支军队是从那著名的‘铁军’中,产生出来的宝贵蒸馏物,旧红军的第一批干部人物,原都是从‘铁军’中产生出来的。”(《西行访问记》)

结束采访后,斯诺将自己的“派克”钢笔赠送给项英。项英的坚强意志令他由衷钦佩,新四军在抗日战场的英勇表现更令他肃然起敬。

插向日军的一把尖刀

1937年,全民族抗战爆发后,根据中国共产党与国民党当局的协议,在南方八省坚持游击战争的中国工农红军和游击队于同年10月改编为国民革命军陆军新编第四军(简称新四军),辖4个支队和1个特务营。12月25日,新四军军部在汉口成立,后移驻泾县云岭。新四军按照中共中央确定的方针,各支队向华中敌后挺进,实行战略展开,在大江南北展开了广泛的抗日游击战争,创建抗日根据地。第1、第2支队相继进入江南敌后地区,创建以茅山为中心的苏南抗日根据地;第3支队进抵皖南抗日前线,展开对敌作战;彭雪枫率新四军竹沟留守处部队一部东进,与豫东抗日游击第3支队一部和先遣大队合编为新四军游击支队,开辟豫皖苏边区抗日根据地;李先念率新四军独立游击大队从竹沟南下豫鄂边区,沿途会合各地抗日武装,成立新四军豫鄂独立游击支队,开展豫鄂边区的抗日游击战争,在信阳县四望山创建抗日根据地。新四军驰骋华中,英勇奋战在抗日前线,成为插向日军华中派遣军的一把尖刀。

正如斯诺在《项英的一支铁军》中所说,“经过了无穷的袭击,包围,追逐,封锁,灾荒,疫病,这支有九条性命的红军,到现在忽而一变成扬子江下流日渐扩张游击势力中一个铁的中心了。”至1938年3月,新四军组建的消息传播四方,许多人来投军,“有的带来了步枪,少数的带钱和粮食,旧时的农卫队更带来了手榴弹、长矛和斧头来参加。新四军的人数从五千增加到一万,到7月的时光已达到了两万的数目了。”

新四军不畏强暴、血战到底的英雄气概令斯诺折服,深受鼓舞。他认为,应该让全中国人民和全世界人民都知道江南红军游击队是如何出生入死、与数十倍的敌人周旋的,深刻理解这支久经血与火的淬炼、信仰坚定、意志坚强、深受人民爱戴和拥护的部队的光荣战史。

血与火淬炼的钢笔

1939年5月出版的《项英将军言论集》曾刊登一幅项英在学习的照片,下有文字说明:项英将军虽是一个工人出身,但却非常努力学习,有一次他对上海去慰劳的一位代表说:“新四军作战到现在只有半年,年龄极轻,需要加紧学习。同时兄弟(指项英自己)今年四十一岁,也是年轻的,可以说我的生活还是一个刚刚开始,因此更需要加紧学习。”爱学习的项英非常珍惜斯诺赠送的钢笔,一直随身携带,记笔记、写心得体会、起草文件、草拟电报都是用这支钢笔,并写下了《新阶段中新四军在江南抗战的任务》《本军成立两周年纪念感言》《论目前国内外情势》《保持和发扬新四军的优良传统》等文章。

1941年1月,蒋介石调集兵力,在安徽泾县茂林地区,伏击了北移的新四军军部及所属部队,制造了震惊中外的“皖南事变”。新四军浴血奋战,终因寡不敌众,遭受重大损失,叶挺军长谈判遭扣押,项英遇害。当时在香港的斯诺从廖承志处得知皖南事变真相后,十分震惊。他气愤至极,奋笔疾书,将皖南事变真相写成新闻稿,不顾国民党政府的禁令,毅然通过香港向海外媒体发稿。美国的《纽约先驱论坛报》和《星期六晚邮报》等发表了斯诺从香港发回的报道,揭露了事实真相。斯诺成为第一个向海外报道皖南事变真相的记者。

项英牺牲后,他的警卫员深知这支钢笔的珍贵,突出敌人的重围后,将它交给新组建的新四军第7师政委曾希圣。曾希圣又把这支笔交给新四军军部的通信科长胡立教保存。1943年,胡立教把这支笔交给军部的机要秘书顾雪卿保管。1957年,顾雪卿把珍藏多年的这支钢笔上交到南京军区干部部。1959年,南京军区又把这支钢笔移交给军事博物馆珍藏。如今,这支钢笔正在中国共产党历史展览馆展出。