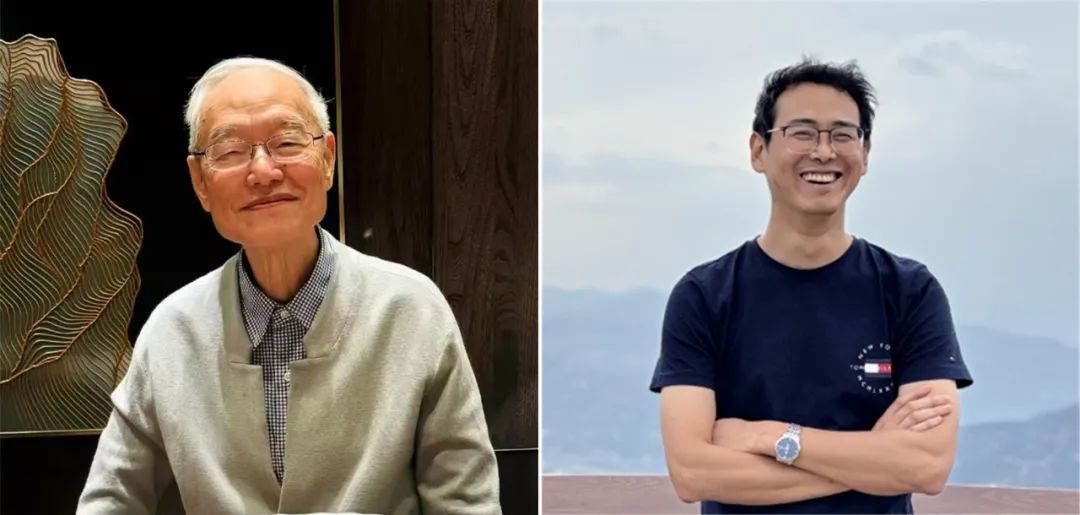

吕进、魏巍:当代新诗的语言美学 ——吕进教授访谈录

一 从诗歌创作到新诗研究

魏巍:吕老师您好,据我所知,您从小就写诗。作为西南大学中国新诗研究所创始人,从少年时代的诗坛新星到新诗研究的领军者,可以说您的学术生涯贯穿了中国新诗从复兴到转型的历程。我特别好奇,您是如何从诗歌创作转为诗学理论研究的呢?

吕进:说起我和缪斯的缘分,的确还得追溯到小学时代。我在成都市川西实验小学读书时,《少年报》《红领巾》等杂志就成了我诗歌创作的园地,由于学校颁发的毕业证书上写的是我的笔名“吕进”,我的本名“吕晋”从此就被取代了。和诗歌交往日久,我开始打量这位人生路上的同行者。比如,诗究竟是什么?要说什么不是诗很容易,但是要正面说清诗的美学本质却“难于上青天”。诗是散文遗漏的感觉,诗是心灵的音乐,但是,诗究竟是什么呢?再如,诗是怎么生成的?一首诗是怎么从无到有的?灵感怎么来寻诗人?诗人又怎么寻思?诗思又怎么寻言?又如,诗的鉴赏过程和散文的鉴赏过程的区别何在?人们说,诗歌读者就是半个诗人,诗人把心上的诗化为纸上的诗,读者把纸上的诗化为心上的诗,“心上的诗——纸上的诗——心上的诗”这个过程究竟是怎样形成的?这是一个奇妙的理论世界。逐渐地,我的兴趣就由创作转向理论研究。如臧克家在《吕进的诗论与为人》中所说:“吕进同志,从少年时代就发表诗作,以诗人之心论诗,自然知其意义与甘苦。”诗歌创作为我的诗歌研究奠定了基础。

新时期开始,我的现代诗学研究也开始。原先的创作,好像都是在为现在的研究做准备。谢谢北京《诗刊》,这家刊物长期被诗歌界尊称为“国刊”,门槛很高。这家权威刊物一手培养了我,我最初的短小诗话都是在这里发表的。1982年,我的处女作《新诗的创作与鉴赏》出版,三次印刷,印数近5万册,产生了影响,从此我的身份就从诗人变成了诗评家。

魏巍:您是西南大学中国新诗研究所创建人,这家研究所在国内外都很有影响力,培养出的600多位博士和硕士成了诗坛的主力军,被圈内称为“吕家军”。中国新诗研究所是新文学以来第一家以新诗作为研究对象的实体性研究机构,它是怎么建立起来的呢?

吕进:20世纪80年代是诗的时代,在“思想大解放”的岁月,诗学开始从反思新诗的历史意义转向美学意义,建设一个专业新诗研究机构的历史机遇出现了。我当时是个讲师,也是西南师范大学校务委员会的委员,我向校长提出这个建议,得到热情支持。但是校长担心只研究新诗,路太窄,他建议联合中文系、外语系的八个相关研究室,建立一个文学研究所。我不同意,我说要突出本校的学科优势,就只研究新诗。我立下军令状,给我十年,建成一个在诗歌界有知名度的新诗研究所。校党委常委开会研究,同意我的意见,下达文件:“为适应新诗研究发展的需要,学校党委常委1986年6月13日会议研究,同意建立西南师范大学中国新诗研究所(系级),吕进同志任所长。”消息传出,国内外诗歌界一片欢腾,贺信贺电如潮。旅美诗人彭邦祯1987年到所访问,他是建所后的第一位海外客人。回到美国以后,彭邦祯在美国《诗象》杂志发表文章感叹:“这还真的是一家独立的专门的诗歌研究机构,在中国历史上简直是史无前例。他们培养诗学研究生,还授学位。”新诗研究所在初期发展很顺利,担任副校长的著名诗人方敬,在外语系执教的著名诗歌翻译家邹绛,都是新诗研究所的研究生导师,他们和我一起,当时被尊称为“三大导师”。学校领导和职能部门尽全力支持新诗研究所,总是给我们开“绿灯”,我现在想起还心存感谢。

二 新诗二次革命:拯衰起弊的三大重建

魏巍:您提到中国现代诗学始于“爆破期”,初期对传统诗学的否定导致“先天不足”,而新时期转入“建设期”后仍面临体系性缺失的困境。您能否谈谈这种“破立失衡”的深层原因?新诗如何在传统与西方的双重影响下实现本土化理论建构?

吕进:中国新诗的诞生本身就是一场文化革命的产物。1917年胡适在《新青年》发表《白话诗八首》,虽未完全摆脱旧体诗的窠臼,却标志着新诗革命的起点。1918年《新青年》四卷一号刊载的九首新诗,则是更彻底的现代性尝试。这一时期的诗学以“爆破”为主,目标直指封建文学体系,试图通过语言和形式的革新打破传统桎梏。然而,这种爆破带有强烈的激进色彩,不仅否定了贵族文学,甚至将传统诗学中的精华——如“兴观群怨”的社会关怀、“意在言外”的美学追求等——也一并抛弃,由此导致现代诗学缺乏根基,陷入“漂移不定”的状态。

以20世纪80年代为例,新诗曾因介入社会现实而焕发活力,北岛的《回答》、舒婷的《致橡树》等作品引发广泛共鸣。但20世纪90年代之后,“个人化”写作兴起,许多诗人沉溺于私语化表达,如某些“下半身写作”或“口水诗”,将诗歌窄化为个体情绪的宣泄,与社会关怀彻底割裂。这种转向看似是对政治话语的反拨,实则暴露了诗学理论的无序:既未从传统中提炼出“变中之常”的艺术规律,也未能消化西方现代主义的精髓。艾略特在《传统与个人才能》中强调,诗人需在历史与当下的对话中建立创作坐标,而我们的诗学却长期处于“无根”状态。

新诗的本土化建构必须解决两大问题:一是对传统诗学的“创造性转化”。例如,白居易的“文章合为时而著,歌诗合为事而作”理念,强调诗歌的社会功能,这与现代诗学的公共性不谋而合;二是对西方资源的“选择性吸收”。庞德从中国古典诗歌中汲取意象派灵感,而我们的诗人却常将西方技巧生硬移植,忽视其背后的文化逻辑。未来的诗学理论需要以“双重视野”为基础:既从《诗经》《楚辞》中提炼民族美学的基因,又以批判性眼光审视西方诗学,最终形成具有中国特色的现代诗学体系。

魏巍:2004年您与骆寒超教授提出“新诗二次革命”,其核心主张是什么?

吕进:新诗二次革命,不是要损害新时期以来的多元格局,重新定新诗为一尊;更不是革掉新诗的命。相反,它的目标是助力新诗摆脱当前困境,重建新诗审美标准,实现新诗再出发,促进新诗再复兴。要继续新诗开创者一次革命未竟之业,发展应当发展的,深入应当深入的;同时,要革除一次革命在传统与现代、自由与规范、本土与外国上的偏颇。如果说一次革命是对旧诗的批判,二次革命就是批判之批判,目的是以原创性精神推进中国新诗现代化。一次革命主要是开天辟地的爆破,二次革命主要是推进创新的建设。推进诗歌精神建设、诗体建设、诗歌传播方式建设,以及其他领域建设,进一步发展多元格局,是我们的当务之急。

新诗式微源于自身痼疾,当下诗坛有三重困境:一是“去中国化”,某些作品像翻译体的拼贴,失了汉语的筋骨;二是“泛私人化”,把琐碎情绪当作深刻;三是“反形式化”,认为自由即无规范,形式自由导致诗体涣散。所以“二次革命”呼吁三大重建。首先,是精神重建。诗歌要回归对社会、时代的关怀,以审美影响实现社会身份。正如我在《百年现代诗学的辩证反思》中所言,诗的公共性是生存底线。诗若背对受众,受众必背对诗。其次,是诗体重建。新诗单极发展自由体,忽视格律体,导致“口水诗”泛滥。唐诗宋词之盛在于双峰对峙——李白的自由奔放与杜甫的格律严谨并存。我们需提升自由诗的诗性,完善格律体新诗,形成“双极结构”。最后,是传播重建。借助网络、短视频等现代媒介,如可借“为你读诗”等平台,重建与大众的纽带。

魏巍:有反对者认为“诗体重建”会束缚创作自由,您如何回应?

吕进:自由与规范并非对立。唐代近体诗格律森严,却成就了李白、杜甫。格律体新诗不是枷锁,而是为诗人提供更多选择。胡适的“诗体大解放”解放了语言,但百年后需“建设性回归”。真正的自由在局限中诞生,如臧克家《三代》仅六行,却以时空跳跃道尽农民命运,正是“清洗”艺术的典范。

三 诗家语:从“交际语言”到“灵感语言”

魏巍:您在《新诗的创作与鉴赏》中讨论了“诗的定义”,当年影响很大,后来有学者对该定义中“它通常是诗人感情的直写”的相关表述提出异议,认为诗往往是回避“直白”的,“诗出侧面”是诗的基本美学特征。

吕进:这是一个误解,这里谈的“直写”不是“直白”,而是在谈诗的审美视点。从审美视点来说,散文的视点是外视点,是偏于绘画的视点。外视点文学具有人物化、情节化的倾向,作家把他对外部世界的感知,在作品里还原为外部世界。因此,小说、戏剧、散文所讲的故事不是实有之人,却是应有之人;不是实有之事,却是应有之事。《红楼梦》的贾宝玉、林黛玉虽然只是作家的虚构人物,却使读者相信他和她的真实存在,如见其人,如闻其声,从“满纸荒唐言”中去体会“一把辛酸泪”。散文家往往采用不在场的叙事策略,回避直说,他对外部世界的审美判断淹没在他所创造的审美世界中,淹没得越深越好。相反,诗是内视点文学,是偏于音乐的视点。文善醒,诗善醉。诗遵从的是心灵化的体验方式,心灵化的审美选择与艺术思维。诗人的创作状态是“肉眼闭而心眼开”,得于心而忘于形。诗总是尽量去掉客观性,尽量增加主观性;诗总是尽量去掉可述性,尽量增加可感性。诗人的体验不是淹没在叙述里,而是把外部的客观世界吸收到、融化到主观的内心世界,让它分解起来,提升起来,净化起来,然后直接说出来。当然,这个直写出来的感情并不是原生态的感情。诗不是情,而是情感;“感”才是诗人的审美体验,这就是诗的直接内容。诗是艺术,艺术来自生活又必定高出原生态的生活。常人是写不出诗的。只要真正进入写诗状态,那么,在写诗的那个时刻,常人一定就变成了一个诗人——在那个状态下,他洗掉了自己作为常人的俗气与牵挂,从个人化路径升华到诗的世界。非个人化就是常人感情向诗人感情转变的结果,原生态感情向艺术感情的提升,没有这种转变和提升,就没有诗人,也没有诗。

魏巍:您在《论“诗家语”》中提出了“诗家语是清洗过的语言”这一概念,“诗家语”作为您诗学研究的核心概念,其内涵显然超越了传统对“诗歌语言”的认知。能否从理论层面阐释“诗家语”的本质,及其在诗歌本体论中的意义?

吕进:“诗家语”并非与日常语言完全割裂,而是“日常语言的非日常化”。“诗家语”并非某种特殊的语言材料,而是诗歌独有的言说方式。其本质在于对日常语言的“非一般化”改造——它从散文语言中“借”来词汇,通过诗的逻辑重构,使普通词汇突破交际功能,升华为承载情感与体验的灵感语言。例如臧克家的《三代》:“孩子/在土里洗澡;爸爸/在土里流汗;爷爷/在土里葬埋。”看似简单的动词“洗澡”“流汗”“葬埋”,经过时间维度的清洗,从具象的农民劳作场景,升华为对世代命运的高度凝练。这种清洗,既剔除冗余,又保留内核,使语言从“交际工具”变为“灵感载体”。这种重构包含两个维度:一是对语言形式的凝练与变形,二是对语言功能的转向——从“表意”转向“表情”,从“可述性”转向“可能性”。

从本体论来看,诗歌的独特性源于其媒介的双重性:语言既是形式,也是内容。诗家语正是这一双重性的集中体现。它既受限于语言的物理属性(如声音、节奏),又必须超越语言的工具性,成为体验世界的直接映射。例如,禅宗强调“不立文字”,但诗歌却必须“一言破无言”。这种矛盾迫使诗人通过语言的重组,在“可说”与“不可说”之间开辟路径。因此,“诗家语”不仅是诗歌的形式载体,更是诗歌存在的本体依据。

诗家语与散文语言的根本区别在于,散文语言追求表意的清晰与逻辑的连贯,而诗家语崇尚“模糊的精确”。比如闻一多的《忘掉她》:“忘掉她,像一朵忘掉的花/像春风里一出梦/像梦里一声钟。”若以散文视角看,“花”“梦”“钟”的组合似乎“不通”,但正是这种跳跃与断裂,构成了诗意的张力。诗家语的本质在于“以不言之言言不可言”——用有限的词句激活无限的联想。

魏巍:您提到“诗家语”的形成源于表达体验世界、诗律限制与篇幅自由最小化三者的共同作用。能否从诗学逻辑上解释这三者如何构建了“诗家语”的独特性?

吕进:这三者构成“诗家语”的理论三角,彼此制约又相互成就。

首先,诗歌以体验世界为直接内容。体验的本质是瞬间性、模糊性与超逻辑性,这决定了诗家语必须突破日常语言的线性叙事。例如,散文追求情节的连贯与意义的明确,而诗歌则通过意象跳跃、时空压缩,将体验转化为“直觉的完形”。这种表达方式要求语言具备高度弹性,既能指向具体形象,又能暗示抽象意蕴。

其次,诗律(节奏、韵式、段式)的约束并非枷锁,而是诗家语的生成框架。诗律迫使诗人对语言进行“提纯”,正如雕塑家从大理石中凿出形体。音乐性不仅是诗歌的外在形式,更是其内在逻辑——节奏的起伏与情感的流动同构。例如,中国古诗的平仄与新诗的跨行断句,本质都是通过形式限制激发语言的潜能,使诗家语在“不自由”中实现“自由”。

最后,诗歌的篇幅限制要求诗家语具备“以一当万”的密度。黑格尔曾指出,抒情诗的本质是“瞬息感觉”,这决定了其篇幅天然趋向凝练。诗人必须在有限的语言空间内,通过清洗冗余、聚焦核心意象,实现意义的无限延展。这种“极小”与“极大”的辩证关系,正是诗家语的美学精髓。

魏巍:如果说“清洗”概念是“诗家语”创作的核心方法论,那么从诗学理论上来看,它是如何区别于其他文类的语言处理方式?

吕进:“清洗”是诗歌对语言进行提纯的哲学过程,包含时空清洗与形象清洗两个层面。

时空清洗的本质是对现实经验的抽象化重构,主要包含两种维度:时间清洗通过跳跃与省略创造张力,如余光中《今生今世》仅写两次“忘情的哭声”,却涵盖母子一生的情感;空间清洗则以局部暗示整体,如徐志摩的《沙扬娜拉》,用“水莲花的娇羞”与“蜜甜的忧愁”浓缩离别场景,未言之情尽在空白处涌动。诗歌摒弃散文的连续时空观,转而采用心理时间与想象空间。例如,通过截取瞬间的“现在”、压缩历史的纵深,或并置断裂的场景,诗歌将具体经验升华为普遍象征。这种清洗使诗家语超越物理时空,进入形而上的意义场域。

形象清洗则是对表象的祛魅与重塑。诗歌拒绝照搬现实的“实象”,而是通过剥离细节、强化特征,将形象转化为“意象”。这一过程类似于中国画的写意——不求形似,但求神似。例如,传统诗歌中的“杨柳”不仅是植物,更是离愁的符号;现代诗中的“铁轨”不仅是交通工具的载体,更是命运轨迹的隐喻。

与其他文类相比,散文的语言追求完整性与清晰性,而诗歌的“清洗”恰恰反其道而行之。它通过“留白”与“暗示”,将语言从“工具”变为“启示”,使读者从“被讲述者”变为“共谋者”。

魏巍:“音乐性”与“弹性”被您视为“诗家语”的审美支柱,这两者如何在理论层面共同塑造诗歌的独特价值?其中弹性技巧又是如何增强诗歌表现力的呢?

吕进:音乐性与弹性是诗家语的一体两面,分别对应其形式与内容的诗学特质。音乐性不仅是外在的韵律,更是诗歌内在的情感节奏。它通过声音的重复、停顿、强弱,将语言转化为“可听的思想”。例如,古典诗歌的平仄规律与现代诗歌的自由节奏,本质上都是情感波动的外化。音乐性使诗家语脱离日常语言的实用功能,进入审美领域,成为“灵魂的震颤”。

弹性则是诗家语的意义增殖机制。它通过词类活用、意象叠加、语法反常等手段,赋予语言多义性与开放性。例如方敬《雪街》中“贫血的长街”,“贫血”突破形容词的常规用法,既暗示社会的病态,又隐喻精神的荒芜。弹性使诗家语成为“活的有机体”,能在不同语境中生成新意义。两者的结合,使诗歌既具备形式的自律性,又拥有意义的无限性。音乐性确保诗作为“艺术”的纯粹,弹性则保障其作为“精神载体”的丰富。弹性是诗的“模糊美”,允许一词多义、一“象”多解。弹性技巧让诗成为“开放文本”,读者可依据自身经验赋予新解,这正是诗家语的魅力所在。

魏巍:您曾在《新诗的创作与鉴赏》中强调“音乐性”是诗的语言核心,为何后来在《中国现代诗学》中有所修正?

吕进:如果说,诗歌定义是《新诗的创作与鉴赏》的核心,那么,“歌唱”就是这个定义的核心,包括两个侧面:抒情美和音乐美。但是,这两个侧面对诗的概括力有限,尤其是对一些新的诗歌现象,难以解读,比如叙事诗、实验诗的兴起,迫使理论更新。《中国现代诗学》回避为诗下定义,转向了“审美视点”与“言说方式”这两个视,对诗的美学本质进行了新考察,力求推出诗学新思维。

首先,《中国现代诗学》突破了《新诗的创作与鉴赏》的“抒情”说。因为,抒情并不是诗歌的专属,而且有的诗歌并不抒情。在诗和现实的审美关系上我提出了诗的内容本质在于它的审美视点(即观照方式)的不同。从审美视点来说,散文的视点是外视点,是偏于绘画的视点。外视点文学具有情节化、人物化的倾向,作家把他对外界世界的感知,在作品里还原为外界世界。不是实有之人,却是应有之人;不是实有之事,却是应有之事。作家往往采用不在场的叙事策略,他的体验淹没在他所创造的审美世界中,他回避直说。诗是内视点文学。内视点是偏于音乐的视点。文善醒,诗善醉。诗遵从的是心灵化的体验方式,心灵化的审美选择与艺术思维。诗总是尽量去掉可述性,增加可感性。诗人的体验不是淹没在叙述里,而是升华起来,净化起来,把外界世界吸收到、融化到内心世界来,审美体验就是诗的直接内容。这里就不止于抒情了。审美体验是一个丰富多彩的领域。

其次,《中国现代诗学》还突破了《新诗的创作与鉴赏》的“音乐性”说,突出了诗歌语言多样性的美学本质。诗是以形式为基础的文学,言说方式就是诗的构成方式和存在形式。情感的直接宣泄是不构成诗的。诗是无言的沉默,“口闭则诗在,口开则诗亡”。所以诗的本质是言无言,这是为诗最难的地方。诗遵从诗化的表现方式。诗是精致的讲话,也是精炼的讲话。只有音乐性是不行的,音乐性、弹性、随意性是诗的智慧选择,构成诗歌语言的独特风貌和独特魅力。《中国现代诗学》表现出的是“中国风格”:在诗学观念上,论著以抒情诗为中心(而抒情诗是中国诗史的主要构成部分,是民族诗歌最辉煌的篇章);在诗学形态上,注意保持和发展中国诗学的领悟性特征,摒弃了对西方诗学术语的生搬硬套,也摒弃了西方诗学那种以公式和概念抽象鲜活的诗歌现象,戕害诗歌本身的浑然完整的方式,虽然本人对西方诗学的精蕴也不无借鉴(如体系,逻辑推理,哲学精神等等)。

但从现在来看40年前的《中国现代诗学》,当然会感到它的缺陷,也会感到它对当下一些新的诗歌现象缺乏概括力。

魏巍:音乐性是诗与非诗语言的分界,但新诗常被批评“缺乏韵律”。在网络时代,当代诗歌创作中“口水诗”泛滥,当代的年轻诗人常陷入“以词害意”或“过度口语化”的陷阱,如何把握这一尺度?

吕进:年轻诗人的问题在于两极:要么堆砌意象,追求“陌生化”而丧失可感性;要么滥用口语,把分行的散文当作诗。诗家语需要“至苦而无迹”的锤炼,真正的“无技巧”是技巧的极致化。某些“口水诗”以日常语替代诗家语,如乌青的“天上的白云真白啊”,看似颠覆了传统,实则消解了诗性。真正的创新应如张枣的《镜中》:“只要想起一生中后悔的事/梅花便落满了南山。”日常词句经意象重组,既保留现代汉语的鲜活又延续古典诗歌的意境美学。音乐性不等于押韵,而是内在节奏的流动。闻一多的《死水》以“三美”理论实践格律,但当代新诗更需探索汉语的自然节奏。

当代诗歌危机本质上是“诗家语”的危机。一方面,过度口语化导致语言失去音乐性与凝练度,沦为散文的分支;另一方面,刻意追求晦涩,使弹性沦为语言的迷宫,失去与读者的共鸣。诗人需回归“诗家语”的本质:其一,重视“清洗”的哲学意义。语言提纯不是炫技,而是对体验世界的深度凝视。其二,平衡自由与限制。诗律并非束缚,而是语言升华的阶梯,例如新诗可探索内在节奏而非外在押韵。其三,警惕“自我沉溺”。弹性应为意义服务,而非制造理解的壁垒。

至于诗歌语言回归“雅言”传统的问题,需避免将其狭隘化为古典词汇。现代诗家语可以融合口语的鲜活与书面语的凝练,关键在于诗人能否通过语言操作,将私人体验转化为公共象征。

四 新诗公共性与个人性的辩证:重返社会关怀

魏巍:您在《百年现代诗学的辩证反思》中提到,新诗的公共性是“诗的生命底线”,但1990年代之后“个人化”倾向导致诗歌边缘化。您认为应如何平衡个人表达与社会关怀?

吕进:这个问题触及新诗的核心矛盾,关键在于诗人能否以“小我”抵达“大我”。诗的本质是个人化的情感体验,但一旦发表,它就具有了公共性。诗歌的公共性并非要求诗人成为时代的传声筒,而是指诗歌应具备与人类普遍经验对话的能力。中国诗歌传统中,无论是《诗经》的“饥者歌其食,劳者歌其事”,还是杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,都强调诗歌对现实的介入。

公共性不是主题的宏大,而是情感的普适性,真正的个人体验必须具有“可共享性”。当代诗歌的问题在于混淆了“个人性”与“私密性”,近年来,一些诗人沉溺于“杯水风波”,将诗歌窄化为私密日记,这种“自恋式写作”背离了诗歌的公共基因。海子的“面朝大海,春暖花开”看似书写个人理想,实则折射了改革开放初期一代人对精神乌托邦的集体向往;余秀华极端私语化的语言,却意外触动了公众对底层女性命运的关注。这说明,艾青的“为什么我的眼里常含泪水/因为我对这土地爱得深沉”之所以成为经典,正是因为其个人情感与民族命运高度同构。

所谓“社会关怀与生命关怀相通”,指向的是诗歌的终极价值。诗人要像司仪一样,在祭祀中代众人言,而非仅仅充当自己灵魂的保姆。生命关怀与社会关怀的相通,关键在于诗人的视角。诗人需警惕“为私语而私语”,当下从个体感受出发的“打工诗歌”“乡土诗”,若能超越表层叙事,深入生存困境的精神内核,最终指向集体记忆或时代命题,便能实现这种升华。

我们可以发现,生命关怀的诗作之所以优秀,就在于它们往往有两个通道保持着与人群、人际、人世、人间的连接。第一个通道是它们的“普视性”。对于读者,诗人是唱出“人所难言,我易言之”的具有亲和力与表现力的朋友与同时代人。难怪朱光潜要说,普视是不朽者的本领。另一个通道是诗人的自我观照和内省。对于诗人而言,自我观照和内省的过程就是以社会与时代的审美标准提炼自己,提升自己,实现从现实人格向艺术人格的飞跃与净化的过程。现实与艺术之间总是存有“缝隙”。现实不等于艺术,现实人格不等于艺术人格。作为艺术品的诗歌是否出现取决于诗人对自己的提炼程度,取决于诗人的艺术化、净化、诗化的程度。1929年,闻一多在一封致梁实秋的信中这样称道宋代诗人陆游“放翁直诗人也。彼盖时时退居第二人地位以观赏自身之人工人格,就其作品个性独步。”“观赏”二字的分量是相当重的。

魏巍:您指出新诗面临“大众化困难”,并认为“艺术终究以广泛传播为旨归”。但在网络时代,诗歌似乎既“繁荣”又“边缘”——微信公众号阅读量动辄十万,但严肃诗歌仍属小众。如何评价这一矛盾现象?

吕进:大众化包含两个维度:空间的普及与时间的延续。白居易的诗“禁省、观寺、邮候墙壁之上无不书”,柳永的词“凡有井水饮处,即能歌柳词”,说明大众化需要内容与形式的双重亲和力。反观新诗,其困境源于三重断裂。

其一,与音乐性的断裂。古典诗歌依凭格律与吟诵传统,易于传唱;而新诗多依赖视觉阅读,失去声音维度。近年来“为你读诗”等平台尝试恢复朗诵传统,但尚未形成普遍范式。其二,与传统审美的断裂。唐诗宋词已成为民族文化基因,而新诗尚未建立公认的美学标准。乌青《对白云的赞美》中“天上的白云真白啊”引发争议,恰恰暴露了公众对新诗“何为好诗”的困惑。其三,与现实关怀的断裂。某些诗人沉迷语言实验,将诗歌变成智力游戏,远离大众的情感需求。

然而,网络时代也为新诗提供了新机遇。余秀华、李元胜等诗人通过社交媒体走红,证明大众并非排斥诗歌,而是渴望“有温度的表达”。未来的新诗需在两方面突破:一是重建形式规范,自由诗与格律诗并重,前者探索现代汉语的节奏,后者接续古典韵律;二是强化现实介入,如打工诗歌、生态诗歌等新类型的兴起,正在重构诗歌与公众的纽带。

五 新诗的未来:双极发展与民族审美重建

魏巍:您主张新诗应走向自由体与格律体的“双极发展”,但格律诗至今未成主流。这是否与中国现代汉语的特性有关?新诗如何在全球化语境下守护住“中国性”,平衡“守常”与“求变”?

吕进:百年新诗史几乎是自由诗的“独角戏”,这与“诗体大解放”的路径依赖有关。自由诗强调“破”,但“破”后未“立”,导致诗体涣散。汉语从单音词向多音词演变,以及语法结构松散化,对格律诗创作形成挑战。格律体新诗的困境,一是缺乏公认的基准格式,二是误将“押韵”等同于格律。需警惕的是,格律体不能沦为“填字游戏”,内容空洞的形式主义比自由诗更危险。但闻一多的《死水》证明,现代格律诗可通过音步、韵脚的规划实现音乐性。近年来,郑敏、西川等诗人也在探索新格律的可能,如对称句式、跨行停顿等。

“守常”是守住诗的本质——对生命的咏叹与对美的追求;“求变”则是适应现代语境的形式创新。李白的自由奔放与杜甫的严谨工整并存于盛唐,今天的诗坛同样需要多元生态。只有自由诗与格律诗“双峰并峙”,新诗才能真正融入民族审美血脉,成为“中国的现代诗”。以为新诗没有艺术标准,无限自由,是一种危害很大的说法。凡艺术皆有限制,皆有法则。就像歌德在《自由和艺术》中所讲:“在限制中才能显出身手,只有法则能给我们自由” 。诗也有自己的审美规范。漠视“常”,会受到艺术的惩罚。新诗是瓦解古诗而建立起来的。但是中国新诗和中国古诗,同为中国诗歌,就有一些共同的“常”,或者说,新诗在“变”中就有时时回望“故乡”的必要。

新诗的“中国性”不在古典意象的堆砌,而在精神基因的传承。守护并非复古,而是激活传统的美学原则。未来的新诗需完成“双重转换”:对传统诗学进行现代化转换,对西方诗学进行本土化转换。具体而言,可借鉴古典诗歌的“意境”“留白”,但要以现代汉语重构;可吸收西方诗歌的“叙事性”“智性”,但需扎根中国经验。诗家语的“不变”在于对“言有尽而意无穷”的追求,“变”则体现为对当下经验的敏锐捕捉。

在传统诗学与国外诗学的交汇点上构建现代诗学体系,要实现两个转换。从纵的来说,要继承传统诗学的精华,但必须对这“精华”进行现代化转换;从横的来说,要借鉴国外诗学的精华,但必须对这“精华”进行本土化转换。

魏巍:如今许多学者尤其青年学者疲于应付考核,您如何看待“为学术而学术”与“为生活而学术”的矛盾?

吕进:学术若脱离生活,便是无根之木。我曾批评某些研究“兜概念圈子自乐”,正是因为它们失去了对现实的关怀。真正的学问应当像杜甫的诗,既“致君尧舜上”又“穷年忧黎元”。当年研究“新诗二次革命”,不仅是理论探讨,更是对中国文化命运的思考。学术的终极目标是为生命服务,无论是解决具体问题还是滋养心灵。若学者能像诗人一样,既仰望星空又脚踏泥土,矛盾自会消解。

(作者单位:西南大学新诗研究所)