筚路蓝缕累积成就——为建成资料、档案中心的文学馆亲历散记

前不久,中国现代文学馆为庆祝建馆四十周年召开了一次预备会议,王军常务副馆长在会上报告说,文学馆已顺利获评国家一级博物馆,现有藏品多达近百万件,其中文物二十多万件,一级文物143件,二级文物383件。听到这振奋人心的消息,我这个老文学馆人不能不忆起从零起步,初创时期的艰难。

我是1983年初夏到刚刚驻扎进万寿寺西院的文学馆报到的,当时还未正式成立,作为筹建处挂牌不久。已经记不清谁接待的我,而没齿难忘的是,一场大火浩劫后的万寿寺萧然景象。当时虽经过清理,但劫后残迹仍随处可见。二进正中的大殿被彻底烧毁,只剩一片焦土,满目疮痍。对于从市中心高墙耸立、戒备森严的国家机关大院里出走的我来说,不能不感到巨大的反差。现在想来,我之所见真是一个具有象征性的场境,文学馆不就是因“十年浩劫”而诞生,在一无所有的废墟上建立起来的吗?

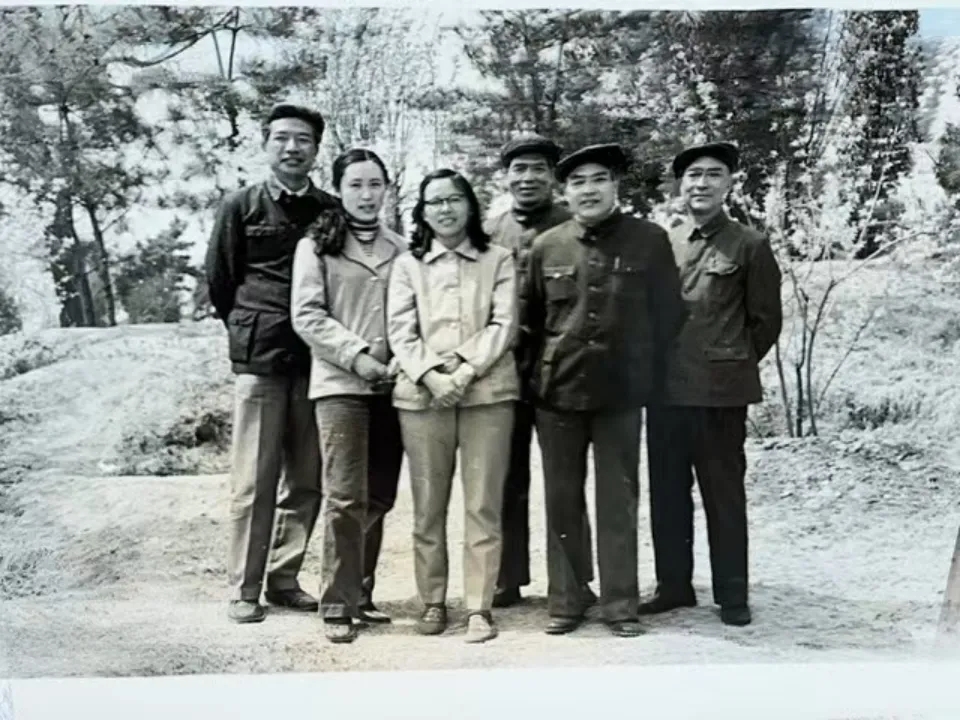

1984年5月31日,(左起)中国作协的阎望,文学馆的吴福辉、刘麟、王超冰、李今一起在木樨地采访胡风

重温巴金关于建立文学馆的倡议,我才意识到老先生以其最后之力呼吁做的两件大事:创办中国现代文学馆和“文革”博物馆,是先生为让我们民族永铭不忘而要矗立起的一正一反的两座纪念馆。虽说巴金最早是于1981年2月14日在香港《文汇报》发表《关于<寒夜>》和《创作回忆录后记》中,初次公开提出了成立中国现代文学馆的倡议,实际上阐明其缘由与蓝图的是4月16日发表于香港《大公报·大公园》的《中国现代文学资料馆》一文。在该文中,巴金痛陈十年浩劫中 “文学资料成了’四旧’”,“把’无知’当作改造的目标”的荒谬,痛悔自己那时是“真的着魔”,“真的相信只有几个’样板戏’才是文艺,其余全是废品”。1979年后,巴金三次出国才发现“我们的’文革’期间被视为粪土的东西,在国外却有人当作珍贵文物收藏”。“多数读者想通过中国现代文学认识我们国家,了解中国人的心灵”。特别是日本作家们自己创办的“近代文学馆”让巴金看到了这个事业的模式和可行性。

巴金设想的文学馆首先“是一个资料中心”,其任务是“搜集、收藏和供应一切我国现代文学的资料,’五四’以来所有作家的作品,以及和他们有关的书刊、图片、手稿、信函、报道……等等,等等”。所以,尽管巴金最初倡议提的是文学馆,但在这篇描述他整体设想的文章里,醒目地以标题命名为“现代文学资料馆”。据藏书家、学者姜德明在1980-1981年与巴金多次通信中的披露,巴金所称文学馆均为“现代文学资料馆”(见《与巴金闲谈》第98、99、101、102)。巴金还于1981年2月15日致罗荪的信中(见《巴金书信集》)明确谈到“它只是一个资料中心”。查阅巴金有关文学馆的论述,不管他称为文学馆,还是资料馆,在他心目中,文学馆首先应该是一个资料中心。1984年底,姜德明去上海拜访时,巴金甚至直接主张,文学馆“目前不必急于开展研究工作,主要应进行三项基本任务。一是积极收集资料(略)。二是要整理资料,建立科学的档案和管理方法。三是向社会提供资料。”(《相思一片》,第233页)。

不管是资料馆,还是文学馆,都并非仅仅是名称哪个更好的问题,它说明巴金对自己心目中文学馆基本性质的定位。如果套用梅贻琦就职国立清华大学演讲时的说法,可以表述为:所谓博物馆之大,非有大楼之谓也,乃有大藏品之谓也。能否有珍贵藏品,不仅是建馆初期,始终会是决定文学馆真正价值的本质所在。

1985年文学馆成立,巴金先生与中国现代文学馆馆员们合影

巴金建立文学馆的初衷,无疑深刻影响了其筹建与成立之初的工作方针与目标。我到文学馆时,虽然杨犁尚未被正式任命为文学馆的第一任馆长,实际上已经肩负起创业的大任。杨犁可说是文革后老作协“右派”复出的一代。他参加过反内战学生运动,后转入解放区工作。1949年就参与了第一次全国文代会的筹备工作,以及作为文代会筹委会会刊《文艺报》试刊的编辑与出版。在反右运动中,只因替被批判者说了句公道话,即被打成右派,36岁被下放到苏北淮河流域的盐碱地,直到1979年才重返作协,人生中最富有创造力的二十年被荒废。回京后他又为筹备第四次全国文代会、起草邓小平讲话稿、重新恢复《新观察》杂志、撰写《六十年文艺大事记》等,做出了重要的贡献。巴金倡议建立文学馆后,更作为不二人选的实干家,来主抓这项从零起步、艰苦繁难的工作。面对杨犁的经历,其子杨葵曾感叹父亲的命运:“做的大多是万事开头难的开创性事业”,这让我也不由感到冥冥中真应验了其名字的谶义:一生开犁,扬(杨)鞭不止。

也许因为杨犁与巴金一样,亲身经历了十年动乱的文化浩劫,我以为,他是最深切懂得巴金心念的馆长。杨犁曾为文学馆开馆写过一篇文章:《一定要办好中国现代文学馆》。该文朴素无华,然透露出他的决心、深思熟虑与明智果决,可以看成是杨犁的施政纲领,也引起我对杨犁时期文学馆的不少回忆,重新认识了他率领我们做的事之意义,他是把巴金的梦想进一步付诸于一项事业、一个目标中的实施者。

杨犁深知巴金所要建立的“这样一个文学馆,在我国历史上是没有过的。它既是文学资料馆,又是文学专业档案馆。”并为文学馆制定了“为国家珍藏宝贵的文化财富,为开展学术研究工作提供便利,为国际文化交流服务”的三大任务。现在想来,杨犁接手的真是一件“巧妇难为无米之炊”的事业,这并非说现代文学资料已经丧失殆尽,关键是筹建之初的文学馆一无所有。特别棘手的是,文学馆所需要的珍贵藏品,并非可以随便购买的商品,更何况相当一个时期文学馆缺乏业务经费,完全要靠着作家及其亲属、学者、藏书家的捐赠。

1984年与先后出任文学馆的馆长与副馆长,及同事王超冰合影。左起吴福辉、李今、王超冰、刘麟、杨犁、李枫

在筹建时期,文学馆获得的最早最重大的捐赠,首先来自巴金。1985年正式建馆前,巴金已陆续捐赠其手稿图书资料近四千件。另一个重要的收获则很少被提及。由于文革时期作协全面瘫痪,以前老作协图书室的大量书刊与文联的合并到文化部,一起堆放在位于劲松一个很偏远的大仓库里。据说,经周扬批准才允准将其中属于作协的书刊资料转给文学馆收藏。这是一项艰巨的任务,两个单位的图书馆藏加一起总有几十万册,需要一本一本地根据盖在图书上的藏印,来确定归属。大约在1984年,老作协的曹琳老师带领我们一个小组,记得还有刘慧英、刘屏、易咏梅等五六人,每天起早贪黑、风雨无阻,从不同地方挤公交车赶到劲松选书。在那个已经尘封了十多年,即使走动都会尘土飞扬的仓库,我们和文联的人相对而坐、相互见证,根据书上的图章确定是留下,还是带走。如果盖有两个单位的图章,则存疑,等领导最后洽谈协商。这样一干就是三个多月,是我在文学馆二十来年所做的最艰苦的一件事。

从劲松仓库一本本回收的这批作协藏书,因为找不到登记的单据,已无法准确说出数量。但根据杨犁在前文里所公布的数字,当时已收集书刊计有六万册左右,其中民国时期的版本有两万多册。此时,除巴金的大宗捐赠外,其余零散有限,可以说杨犁正式公布的这个数字中,绝大多数是劲松接收的图书,也与我们的记忆大体吻合。听曹琳说,老作协的图书资料员是资深学者王景山的夫人,她工作投入,四处搜寻,为作协图书馆淘到不少珍贵版本。而王景山又与杨犁在昆明西南联大和北大两度同学,关系密切。现在已无法知道这批书能够落户文学馆其间的周折,从这层关系来看,很可能均为促成者。老作协的旧藏为文学馆垫了底,成为正式开馆典礼上供来宾参观的一项重要内容。后来搬入新馆则归入了大库藏书。

2000年搬入新馆后与文学馆馆员们合影。前排左起:计蕾、王铁红、北塔;后排左起:李今、李家平、徐建华、杨帆、王峰、李燕芬、刘慧英

当然,这点藏书还远不能符合巴金对文学馆的期待。姜德明曾回忆,他与巴金在文学馆开幕式上相遇,巴金对他说,“还不是那样子”。姜德明参观了文学馆的图书室和资料室后,也认为“只能说是初具规模吧。距离一个完备的文学馆的要求,恐怕还要走很长一段路程。”(《相思一片》235-236页)

作为馆长的杨犁当然更清楚,建立文学馆决不是一蹴而就的事,他考虑的是如何建立起一整套规章制度,以吸引作家及其亲属、学者和全社会人士的支持。现在想想,杨犁为把文学馆建成资料与档案中心所开创的种种措施与策略,真是煞费苦心。

其一,杨犁借文学馆正式成立之机,向社会郑重宣布:“今后凡有大量捐赠,我们将专门建立以捐赠者命名的大小不等的’文库’”,从而奠定了文学馆收藏的文库制度与特色。据讲,迄今文学馆已设立了142个以个人命名的文库。

其二,为获得作家的支持,杨犁制定了为六十岁以上作家庆贺寿辰的献花制度。我负责征集室时,一项重要的工作就是年初列出六十岁以上作家逢五逢十的寿辰,作为新一年拜访联系作家的计划。

其三,为争取学者的支持,杨犁针对“一般研究工作者最感苦恼的是借阅资料的困难”,一再阐明文学馆的态度:“我们认为,各种资料馆、档案馆、图书馆都应该努力为研究工作者提供便利。收藏是为了利用。书刊资料决不应该永远在库里沉睡。”杨犁所以能够果决拍板,将遭遇经费困难的《中国现代文学研究丛刊》接由文学馆主办,也有着与专家学者建立起密切关系的用心。如他所言,“这使得文学馆的日常工作得到许多专家的指导和协助。在编辑部与广大作者、读者的联系中,我们时时受到启示,得知更多信息”。

其四,如何能让文学馆发挥档案馆的功能,也是杨犁苦心孤诣,孜孜以求的思虑焦点。他不止一次和我谈起,要为每一个现代作家建立起生平资料与著作目录的想法。在他心目中,文学馆应该对每一位作家的情况了如指掌,都能有案可查。现在想来,他为此做出的谋划,一是落实到文学馆大库的图书上架,以作家图书及其研究专著为单位进行排列;二是主持编撰《中国现代作家大辞典》。吴福辉曾谈到,杨犁并非挂名主编,不仅整体设计体例,而且最后通读把关,做了大量的细致编辑工作,给他留下了深刻印象。现在我才意识到,杨犁不把编撰作家辞典仅视为学术项目而亲自抓,正因为此举正中他想为作家建立起档案的下怀。文学馆所编的这部大辞典,除作家生平的介绍外,每位作家小传后都附有其著作与译作的书目,由此尽显作家的文学成就,再加之以实物的日渐积累与丰富,即可大体实现巴金对文学馆应“建立科学的档案和管理方法”的期待。

2001年在上海拜访穆时英妹妹穆丽娟先生。右一,穆丽娟与戴望舒女儿戴咏素女史

文学馆现有的藏品绝大多数来自捐赠,毫无疑义要归功于巴金的威望和他带头捐赠的感召。还不可忽视的是,这项事业本身的价值和吸引力,作家与爱好者对文学的热爱与珍视。我在文学馆征集室工作多年,每年手捧鲜花去为作家祝寿时,作家们大都会热烈响应说,以后也要把自己的资料捐赠给文学馆。可我从未认真对待,觉得把文学馆的问候与渴望收集其资料的意愿带到即可,不必当成一种允诺,向馆长报告备案。不过,下面谈我经历的罗孚向文学馆捐赠周作人手稿《药堂谈往》(《知堂回想录》)一事,却恰恰可成杨犁建立祝寿制度取得成效的确证,及捐赠者为建设文学殿堂所做出的实质性贡献。另外,也想借此契机表达我对逝世多年的罗孚先生的怀念和敬仰!

罗孚原名罗承勋,是香港著名的老报人、作家。实际上,抗战时期他就成为桂林《大公报》的一名编辑,后辗转到重庆、香港《大公报》,先后工作了四十一年,曾出任其副总编,后来又出任其子报《新晚报》的总编辑。也就是在此期间,他不仅催生了以梁羽生、金庸为代表的新武侠文学在香港诞生,也做出预先支付最高稿酬的决定,和曹聚仁先生一起“大力成全”了周作人《知堂回想录》的撰写,为文坛留下了一部不可多得的自传性散文宏著与珍贵的历史记录。不过,即使在六十年代,香港也并非“化外”之地。因为《大公报》是在新华社(中共港澳工委)领导之下,它与《新晚报》一起共同构成了“香港左派报纸的第一梯队”。而罗孚又是1949年前的老共产党员,被儿子罗海雷描述为“忠心耿耿”(《我的父亲罗孚》,189页)。罗孚虽然想通过这种方式帮助深陷浮肿病与生活困境的周作人,仍不免为知堂老人如何讲述日伪时期的“落水”经历有所担忧和顾虑。所以,尽管从1960年底,罗孚即按期陆续接到稿子,却一直未予发表。直到看见周作人写至那段经历“聪明地”留下了空白,秉持了“予欲无言”的一贯态度,才安排刊载。时间已是1964年8月1日。

即使如此,《新晚报》副刊也只连载了一个多月即被叫停,仅发表了三十九节。从此,直接促成《知堂回想录》诞生的约稿人曹聚仁,不得不为其刊布、出版全书继续竭尽心力。其间,罗孚还曾想在自己参与创办、主编的《海光文艺》上节载,也因“文革”爆发,未能如愿。后经曹聚仁四处拜友,大费周折,才落实到新加坡《南洋商报》,于1968年9月23日至1969年6月25日刊载完毕;全书则于1970年5月由香港三育图书文具公司出版面世(详细经过,参阅慕津锋《曹聚仁、罗孚与<知堂回想录>》一文)。

此时,周作人已去世三年,他生前耿耿于怀的出版念想,老友终为其圆梦。而老友距离自己谢世也仅剩两年光景。令人唏嘘的是,曹聚仁知道罗孚深喜周作人书法,更为将这份珍贵手稿托付给能信任的人,不顾“年老衰残”,于1966年2月开始全文抄录一份副本。这可是多达38万字,周作人最长的一部大著啊!曹聚仁孜孜矻矻伏案九个月,直至11月15日,一待抄毕即致信罗孚告知:“原稿等我校对了,全部奉上。”(《我的父亲罗孚》,285页)从酝酿到出版,曹聚仁倾注十年之功催生《知堂回想录》的整个过程,成就了文坛一个感人至深的故事。我想,其所作所为不仅出于故友之情,更因懂得老友这部传世之作的价值。在1968年9月21日《南洋商报》连载前,他曾郑重推介说:这是“一部以晚清启蒙运动以来中国社会文化动态为纲的自叙传”。曹聚仁的定位不能不说是周作人的稀世知音,评价这部传世之作的不刊之论。

罗孚的命运似乎也与《知堂回想录》面世一样多舛。1982年他被召去北京开会,一下飞机即被监禁。1983年北京市中级人民法院以犯间谍罪判处他有期徒刑十年。万幸的是,罗孚没有坐过一天正式的牢房,开始被囚禁在金宝街附近胡同的一个招待所里,很快获假释,被安排居住在海淀区双榆树南里的一处港台、海外华侨的住宅楼内,开始了他羁留北京的十年生活,与冰心、夏衍、沈从文、吴祖光、萧乾、端木蕻良、汪曾祺、聂绀弩、黄苗子、刘宾雁、王世襄、范用、周而复、罗念生、钟敬文、丁聪、杨宪益、冒舒湮、邵燕祥、舒芜等等低调相交往来,文星荟萃。也是在此期间,学者艾晓明认识了罗孚先生,告知我先生藏有周作人《知堂回想录》的手稿。这让我如获至宝,马上请艾晓明帮我引见。现已记不准是1990,还是1991年,恰逢先生七十寿辰,我俩一起带着花和蛋糕去为先生祝寿。我虽是初次拜访,寒暄之后就直接表达了渴望罗孚先生能把周作人这个珍贵手稿捐赠给文学馆的心愿。先生毫未犹豫,马上爽快地一口应承,说等他回香港拿到手稿就赠文学馆收藏。还没想到的是,先生又热情地追加说,等他回去将邀请我和艾晓明去香港访问。在九十年代初去香港,那简直与出国一样梦幻,我只当是谈笑风生、妙语连珠的场面话。与以前一样,回去后我也没有向任何人谈起这次祝寿的情况。

2004年于文学馆接待香港中文大学代表团,前排左一小思(卢玮銮)教授、左二张咏梅教授、左三何杏枫教授

罗孚先生是于1993年春节前回到香港的,想想这件轰动香港文坛的“传奇间谍”“特殊监犯”的案件终于尘埃落定,先生该有多少事需要打理和应酬,可他于当年的8月9日即托好友冯伟才先生把《知堂回想录》手稿带到文学馆。那天,舒乙馆长忽传我去他办公室,一进会客厅坐下,冯伟才先生就对我说,他受罗孚先生委托来文学馆转交先生的捐赠,先生特别嘱咐,要有我在场。我心里一阵暖流涌动,知道这是罗孚先生在以这种方式告诉我,他兑现承诺了。而且先生还给我和舒乙馆长共同写了一封信,由于舒馆长并不知道其中的原委,也就没有向我提及这封信。

二十七年后,罗孚先生写给我和舒乙馆长的信,引起了现任征集室负责人慕津锋的兴趣。因为该信开头一句即:“终于有机会实践诺言”,这让他带着“是什么’诺言’让罗孚先生愿意把这么珍贵的手稿捐出?”的好奇开始追踪。他找到舒乙和罗孚的相关回忆,均没有解开他的谜。后来想起信是写给我和舒乙俩人的,就托人联系到我,那时我早已应聘到人大文学院,就以短信方式做了简略说明。后来,慕津锋写成《曹聚仁、罗孚与<知堂回想录>》一篇学术性长文,把周作人这部不朽杰作之创作、发表与出版,其原稿入藏文学馆的整个过程考索得清清楚楚,论证确凿严谨,也把我写的短信全文引用。

我是不久前,才从慕文插图看到当年罗孚先生写给我和舒乙的信。真是感慨万千!老人家也是太周到,太深仁厚泽了!他完全不必这么郑重地带上我,直接捐赠即可。我在给慕津锋的短信里特别推举了先生古道可风的“重然诺”精神,因为1994年,我又莫名其妙接到香港中文大学邀请我去做访问学者的信函,见到卢玮銮教授才知道是罗孚先生委托她办理的。先生不仅履行了捐赠承诺,居然把他的第二个承诺也付诸实行。记得2011年我再次去香港时又去拜访,他已届鲐背之年,竟完全想不起我是谁了。可以想见,对于我这样偶然交集,也无足轻重的小人物,先生尚且如此认真信守,不遗余力地关照、提携,只能说是出自老先生一贯的高贵品性,即赵园老师说的“光明俊伟的人物”之所为,他们无论出现在哪里,都会把光彩与温暖照耀播撒到哪里。凡是美好,从无所谓古今中外,心灵都会感知到的。

九十年代初,在文学馆旧址万寿寺与馆长舒乙(前排右三)、副馆长吴福辉(后排左三)、周明(右二),及馆员于润琦、刘屏(后排左一二)接待外国学者

无论过去,还是现在,我从不认为先生的捐赠与我有什么关联,需要感谢的是艾晓明的热心,我顶多算是工作中的经手人,因缘际会,没有我,也会有其他人经手这件事。因为罗孚先生深知私藏易散失,只有捐赠给文学馆,“这才对得住我熟悉的曹公,我只见过一面的知堂老人”(《<知堂回想录>的回归》)。从中也可感应到“光明俊伟的人物”按良知而行事的心灵。

在文学馆成立四十周年之际,我从自己的亲身经历讲述几件难忘的人与事,首先因为它们的美好。人类群星闪耀时,不仅出现于某个具有历史意义的关键时刻,在漫长的岁月无谓地流逝而去的平凡年代,仍会有人类群星的闪耀。其次,从集编辑、作家、学者、捐赠者于一体的故事,可以更具体地认知到文学馆的价值不仅来自作家,也离不开编辑、学者、尤其是捐赠者的爱心与奉献。另外,由此也可以体会到文学馆初建时期的苦心经营,如何从无到有的艰难历程。第一任老馆长杨犁说过“文学馆也只有在全社会的支援下才能日臻完善”,诚然如是。

经过四十年的发展,文学馆已经发展成为中国现当代文学的资料、档案中心之一,尤其以作家手稿、日记、书信、笔记、遗物等文物的丰富收藏而卓有千秋,特别是搬进芍药居新馆后,文学馆不断扩展自己的业务范围,积极举办各种展览、讲座、学术研究与交流等文化活动,从而全面发挥出图书馆型、档案馆型、研究型、展览型、故居型的复合型博物馆的强大功能,在北京,乃至全国都产生了越来越重要的影响,如今确实可说,巴金的梦想成真!

四十年,对于一项事业而言,还很年轻;而对于个人来说,几乎可覆盖有生之年的整个工作年限。几任老馆长杨犁、李凖、舒乙、李枫、吴福辉都已作古,但他们都以自己的特长与志趣在这项事业中留下了浓墨重彩的一笔。看到曾经工作过的地方,文学馆如今之盛大,不能不感到由衷的快慰!大家都是云烟过客,惟有事业久存!祝愿文学馆越办越好!能真正办成作家、编辑、学者、捐赠者以及文学爱好者的精神家园!

(初刊《中国现代文学研究丛刊》2025年第5期,发表时有删节,此为全文。转载自“论文衡史”微信公众号。)