父亲臧克家同朱自清先生的交往故事

《文讯》月刊《朱自清先生追念特辑》插页

《文讯》月刊《朱自清先生追念特辑》封面

一

朱自清先生(1898年11月22日—1948年8月12日),字佩弦,是著名的散文家、诗人和学者,在中国现代文学史上占有重要地位。他是一名民主斗士,一生中多次亲身参与如五四运动、一二·九运动等重要的爱国运动,有着强烈的正义感和斗争精神。他的文学作品同样反映了他对社会现实的关注,对民主、正义的追求和渴望。

同时,朱自清先生还是一位以毕生精力教书育人的教育家,一位培养、关心、提携文坛新人和青年作家的导师和文学指路人。1920年,他从北京大学哲学系毕业后,曾在浙江、江苏的多所中学任教;1925年开始,任清华大学中文系教授,1930年起担任代理系主任和主任。他热爱教育事业,大力支持青年文学社团活动,热心地为许多青年作家提供了力所能及的帮助,对他们的文学作品给予积极、中肯的评价和指点,为文坛青年一代的成长付出了极大心血,也得到了青年作家们的爱戴和景仰。我的父亲臧克家就是其中之一。

其实,我的父亲并不是朱自清先生亲授课业的学生,甚至没有见过先生的面,但早就读过先生的作品,知道他的事迹,对先生的为人和学识极为崇敬。父亲曾在先生去世近四十年后,这样回忆道:“朱先生是五四时代的老作家,我青年时代就读过他的《背影》《荷塘月色》,心向往之。他主编的《中国新文学大系·诗集》,是我经常翻阅的一本诗选。他心胸宽阔,评选公允,片言只语,绝非随意出之,从中可以看出他的用心,也看出他的为人。1955年,我编选了本《中国新诗选》,接触了朱先生的不少诗作,选入了《送韩伯画往俄国》《赠A.S.》《小舱中的现代》。从前二首中,可以看出他向往革命的进步思想;后一首写出了‘窒息着似的现代’。诗句朴素近口语,不见雕琢的痕迹,自自然然,如行云流水,给我的印象很深,至今不泯。”“朱先生是一位温厚的学者,抒情的诗人;同时,他也是一个是非分明、脊梁硬挺的富于强烈民族感、爱国心的健者。在极为困苦的环境下,甘心忍受饿馁的折磨而不食嗟来之美国面粉,正义凛然,浩气长存!”

令父亲对朱自清先生崇敬热爱而至死不泯的,还有那些深刻的亲身经历和体会。1929年12月1日,父亲在青岛《民国日报·恒河》上,发表了第一首诗作《默静在晚林中》。1933年7月,在闻一多、王统照等先生的赞助下,他的第一本诗集《烙印》自印出版,受到茅盾、老舍等文学界前辈的肯定与好评,成为文坛新秀。朱自清先生一直很关注我父亲的创作,他在写于1936年的论文《新诗的进步》中,谈到了父亲的新诗。这是先生统观诗坛,编选《中国新文学大系·诗集》后的一些感想和总结。他说:“另一方面,从新诗运动开始,就有社会主义倾向的诗……可是新诗人的立场不同,不是从上层往下看,是与劳苦的人站在一层而代他们说话——虽然只是理论上如此。这一面也有进步。初期新诗人大约对于劳苦的人实生活知道的太少,只凭着信仰的理论或主义发挥,所以不免是概念的,空架子,没力量。近年来乡村运动兴起,乡村的生活实相渐渐被人注意,这才有了有血有肉的以农村为题材的诗。臧克家先生可为代表。概念诗惟恐其空,所以话不厌详,而越详越觉罗嗦。像臧先生的诗,就经济得多。他知道节省文字,运用比喻,以暗示代替说明。”朱自清先生在这段论述中,既肯定了我父亲的创作方向,也赞扬了他的艺术表现手法,尤其是总结性地指出,臧克家成为“有血有肉的以农村为题材的诗”的代表,这样有分量的总结性结论,后来成为现代文学史尤其是诗歌史研究者评价我父亲诗歌创作与成就的重要参考依据。这对于踏入文坛三四年时光的父亲来说,无疑是巨大的肯定、鼓舞和提携。

朱自清先生对我父亲文学创作的关注是持续的、热情的。从1937年下半年开始,我父亲高唱战歌奔赴抗战前线。1939年8月至11月,他与姚雪垠等自湖北经河南向大别山进发,最后到达安徽,开展敌后宣传、采访工作并进行文学创作。他用十一章五百行诗句,写出了报告长诗《淮上吟》,以记录这历时三个月、行程三千里沿途的所见、所闻、所感,同时也创立了报告长诗这一新的诗歌形式。朱自清先生对此很是关注和赞赏,他在1941年9月2日给作家牧野的信中写道:“臧克家先生的《淮上吟》很不错,比喻特别新鲜有意味。《走向火线》却远不及。(注:《走向火线》是我父亲写于同一时期的另一首长诗,完成时间略早于《淮上吟》)……您借给我的几种诗,只想留下臧克家先生的一册《呜咽的云烟》,别的日内寄还您。”短短几句话却表达了几重意思,朱自清先生对我父亲诗作的重视和喜爱可见一斑。

父亲还曾在自己的文章中披露过这样一件事:“朱先生在学校里联系群众,喜欢和学生谈诗论文,参加文艺活动,我早有所闻了。前年,偶尔在一份报纸上看到了一条消息:在清华大学的一次大会上,他与我中学同班同学李广田同志登讲台,朗诵了我的《老哥哥》这首诗。朱先生‘取’老哥哥,广田‘取’小孩子。看了这条消息,使我想到,他在《新诗的进步》上,曾赞许我的‘有血有肉’的农村诗,他一定和我一样,同情像老哥哥这样穷苦而又善良的农民,这加深了我对朱先生的了解,更加钦佩他的为人,也加深了我与他之间的情感交流。”

二

朱自清先生的爱是博大的,多少挚友同仁和文坛晚辈得到过他发自内心的关怀和温暖。父亲曾收到过先生四封亲笔信。因为父亲是闻一多先生亲自招收进国立青岛大学(两年后更名为山东大学)读书的,成为闻先生的亲传弟子和“闻门二家”之一(另一位为陈梦家),所以,朱自清先生的来信多是商议为被国民党特务杀害的闻先生编辑出版全集的事情,真可说是为志同道合的老友尽了心力。虽然这些信件已在特殊岁月中焚毁,但仍有一封写于1948年3月27日的来信,因刊登在父亲主编的《文讯》月刊《朱自清先生追念特辑》上,而被留存下来:

克家先生:

两次来信都收到了,因在病中,没有复,请原谅!杨慧修兄五十大庆,清前已写了一封信,又在北平同人公信上签了名。他是我的同班同学,我是很乐意给他祝寿的!病刚起床,事情堆得很多,最忙的是帮圣陶兄编高中国语教本,得于五月底编好,非常紧迫。这回文艺专号恐怕写不出文章了。日前托广田兄给您写信,请您帮忙出版何达君的诗集。何君的诗虽然不太广阔,但是的确是一条“新路”,我极盼望他的集子早些跟世人见面,您对提携后进很热心,务请帮忙问问星群出版社,最好能出专集,不入诗丛,可以多收些诗。但是入诗丛也成。清决定用心写一篇序。有消息请函告广田兄或清都可以,感谢,感谢!

祝好!

朱自清

三、廿七

写成此信,又接来函催稿。也许可先将何君诗集序写出。但得看时间,四月十日再函告。又及。

仅这一封信,就颇能看出朱自清先生的崇高品德和古道热肠,特别是对青年诗人何达的倾力帮助与提携,令人深深感动。何达在清华大学读书时听过朱先生的课,他的不少诗作都经过朱先生的过目打分。1948年初,朱先生亲自选编了他的第一本诗集《我们开会》,并专门撰写了序言,高度评价他的诗歌创作,认为他的诗多为朗诵诗,“抹掉了‘诗人’的圈子,走到人民的队伍里,用诗做工具和武器去参加那集体的生活的斗争”。在他的诗里,“‘我们’替代了‘我’,‘我们’的语言也替代了‘我’的语言”“是简短而‘干脆’的形象化的诗”。

不仅如此,朱先生还积极为这本处女诗集联系出版社出版,“极盼望他的集子早些跟世人见面”。我父亲当时与上海星群出版社关系非常密切,因此朱先生特意写信拜托叮嘱此事。如先生信中所讲,我父亲“对提携后进很热心”,身边有不少青年朋友得到过我父亲的热情帮助和指点。1947年10月,星群出版社就出版了由父亲主编并作序的《创造诗丛》共12种,收了包括杭约赫、苏金伞、沈明、方平、康定、吴越、索开、青勃、黎先耀、唐湜、田地和李抟程12位青年诗人的诗歌专辑,在诗坛上产生了不小的轰动。更不用说为何达诗集联系出版社一事,是朱先生亲自来信嘱托的,父亲当时一定是尽了力。

但是,由于国民党反动当局在1948年下半年加紧了对左翼进步力量的扼杀,我父亲被扣上“写讽刺诗、办左倾刊物和参与共产党创办的星群出版社”等罪名,遭到追捕,一周内曾五易其居,最后不得不潜往香港避难,星群出版社也同时被查封。所以,何达的这本诗集《我们开会》最终是在1949年6月才由上海中兴出版社以“中兴诗丛”第六集的形式正式出版。虽然这时朱自清先生已不幸离世,没有亲眼见到他倾力相助的这本诗集的面貌,但是,先生对于晚生后辈那一片灼热赤诚的心,至今感动着我们。何达1948年8月定居香港后,成长为著名诗人。先生的在天之灵,一定深感欣慰吧?窥斑见豹,又有多少人从朱先生那里得到过这暖人心脾、感人肺腑的帮助啊!

三

自1947年6月起,身在上海的父亲以一己之力,开始主办综合性文化刊物《文讯》月刊,并从1947年11月15日出刊的第七卷第五期起,增设“文艺专号”,发表了大量进步的优秀文艺作品,团结了大批进步作家,在社会和文坛产生了积极影响。应邀之下,朱自清先生在“文艺专号”第一期(即第七卷第五期)发表了论文《论百读不厌》;在1948年5月15日出刊的第八卷第五期上,发表了他为何达诗集《我们开会》所写的序言《今天的诗——介绍何达的诗集〈我们开会〉》,读后令人感慨良多。

我的父亲是受到朱自清先生关注、提携和喜爱的文坛后辈,朱自清先生的崇高精神和人品一直被父亲铭记于心。1948年8月12日,当传来朱自清先生贫病交加又坚决不食美国面粉,因严重的十二指肠溃疡导致胃穿孔,于当日上午10时不幸故去的噩耗时,父亲的悲痛之情可想而知。他立即精心挑选出20余位先生的老友、同事、学生、后辈和亲属,火急地向身居全国不同地点的他们发函约稿。15日清晨,他把满腹话语和悲愤,化成了一首悼诗《朱自清先生死了!》。接着,8月31日的上海《新民晚报》又刊发了父亲的《无穷哀思悼学人》:“许多不成话的‘生命’,都无耻地活着,阴险地活着,一个个肥头肥脑。/像你这样一个好人,刻苦努力,严肃地工作,结果是贫病以死!”父亲对朱自清先生的情感之深、悲痛之切,对这个造成他不幸辞世的黑暗、不公社会之憎恨和抨击,不言自明。很快,1948年9月15日的《文讯》月刊第九卷第三期就推出了《朱自清先生追念特辑》,在社会上产生了很大影响。

让我们细细翻阅这期精心编辑设计、寄托了多少人哀思和悼念之情的特辑吧。在简约朴素的封面上,“朱自清先生追念特辑”九个黑体字,与全部改为黑色的刊名及其他文字相互映衬,显得格外哀痛、肃目和庄严。打开目录,22篇悼念文章和一篇有关报道依次排列:《忆佩弦》(郭绍虞)、《哭佩弦》(郑振铎)、《谈佩弦的一首诗》(叶圣陶)、《这损失是无法补偿的》(冯至)、《杭州一师时代的朱自清先生》(魏金枝)、《朱佩弦先生的路》(许杰)、《悼朱自清先生》(青勃)、《追悼朱自清学长》(杨晦)、《我最敬爱的爸爸》(朱乔森)、《杂忆佩弦先生》(李长之)、《敬悼佩弦先生》(吴组缃)、《自清先生在昆明的一段日子》(刘北汜)、《朱自清先生与现代散文》(杨振声)、《十日间》(王瑶)、《重读〈新诗杂话〉》(徐中玉)、《朱自清先生谈诗片段》(牧野)、《悲忆佩弦师》(余冠英)、《双星的殒落》(渐离)、《佩弦的死》(穆木天)、《悼朱佩弦先生》(王统照)、《你终于倒下了》(任钧)、《清华园里的追悼会(通讯报道)》(郑敬之)。

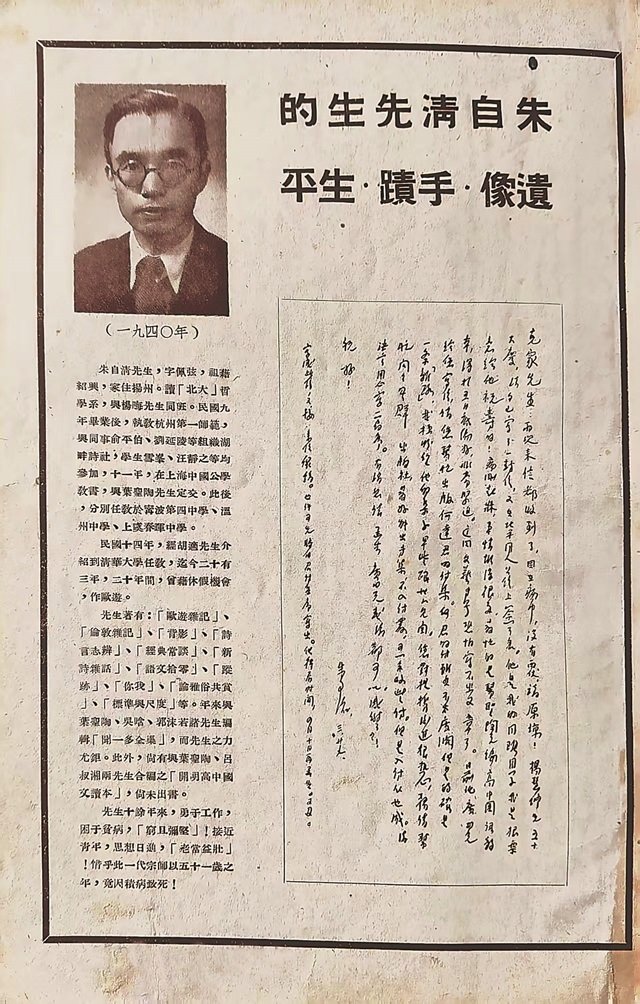

在为《朱自清先生追念特辑》专门增设的道林纸插页上,父亲做了精心的安排。右边上方,是“朱自清先生的遗像·手迹·生平”几个黑体字,下边是先生1948年3月27日写给我父亲那封信的手迹。左边上方是先生身着正装、摄于1940年的半身遗照,下方的生平这样写道:

朱自清先生,字佩弦,祖籍绍兴,家住扬州。读“北大”哲学系,与杨晦先生同班。民国九年毕业后,执教杭州第一师范,与同事俞平伯、刘延陵等组织湖畔诗社,学生雪峰、汪静之等均参加,十一年,在上海中国公学教书,与叶圣陶先生定交。此后,分别任教于宁波第四中学、温州中学、上虞春晖中学。

民国十四年,经胡适先生介绍到清华大学任教,迄今二十有三年,二十年间,曾借休假机会,作欧游。

先生著有:《欧游杂记》、《伦敦杂记》、《背影》、《诗言志辨》、《经典常谈》、《新诗杂话》、《语文拾零》、《踪迹》、《你我》、《论雅俗共赏》、《标准与尺度》等。年来与叶圣陶、吴晗、郭沫若诸先生编辑《闻一多全集》,而先生之力尤巨。此外,尚有与叶圣陶、吕叔湘两先生合编之《开明高中国文读本》,尚未出书。

先生十余年来,勇于工作,困于贫病,“穷且弥坚”!接近青年,思想日进,“老当益壮”!惜乎此一代宗师以五十一岁之年,竟因积病致死!

在正文之前,有一段父亲借编者之口写出的饱蘸情感的短文,为这本追念特辑开了篇。他用沉重而激愤的笔写道:

朱自清先生的逝世,是一个十分悲痛的噩耗,无论对于识与不识的人。病得那么久,死得那么突然。沉重的负担,刻苦的工作,微薄的自奉,穷苦的岁月,再加上精神的磨折与沉郁,健康销失了,疾病乘隙而来,结果是,丢下了未了的工作和心愿,丢下了一个赤贫的家,丢下了携手共进的患难朋友和千万个仰望着他的青年,溘然而逝了。

“赤条条的来,赤条条的去”,把一身硬骨头化成了白灰。

“赤条条的来,赤条条的去”,在凄苦的时代中,在凄苦的风雨中,把肉体付给一把火。

朋友们一致为了朱先生的死而悲痛,因为朱先生的德性,培植了崇高的友情。

青年们一致为了朱先生的死而哀伤,因为,他们失掉了一位前进路上的指导人。

朱先生是学者,然而他没有被故纸埋掉;朱先生是老作家,但他没有躲在过去荣誉的阴影里而停止前进;朱先生的作学问,写文章,和他的为人打成了一片——严肃,求进步,为了一个社会的远景而工作,而努力。

闻一多先生是那样的死了;朱自清先生又这样的过去了,死法虽然不同,但是在我们的感觉上却一样的沉痛!

为了纪念朱先生,我们一向钦敬的人,开辟了这个特辑。特约撰稿的诸位先生,不是朱先生的老朋友,就是他的学生,从这些文章里,可以看出朱先生这个人。

排列的先后,系按收到的时间为序的。本辑所有文章的稿费,作者都嘱转赠给朱先生的家属。

——编 者

追念特辑的篇篇文章,都是对朱自清先生精神、人格和学识的高度赞扬和深深缅怀,都是对当时社会的黑暗、反动和压抑的无比愤恨与无情鞭挞。父亲用自己的方式和职业专长,尽心尽力地以自己主编的刊物为阵地,表达了对极为崇敬的朱自清先生的热爱、感念和缅怀。他希望人们永远记住这个大写的名字——朱自清!

悠悠四十载过去,1988年8月,为纪念朱自清先生逝世40周年,北京出版社编辑出版了《最完整的人格——朱自清先生哀念集》。父亲在代序《朱自清先生的背影》一文的结尾处,这样动情地写道:

一九三七年夏天,我因事到了北平。七月四五号一个上午,我怀着亲切之情去“清华”看望别离四年多的闻一多先生。快到学校大门的时候,看到一位神态散朗,风度文雅的先生,离我大约二三十米远近,戴副近视眼镜,向大门走去。我心里猛然一动,这不是朱自清先生吗?恰好一个青年从我身边过,我问:那位先生是不是朱自清?他说:“是。”我眼巴巴地望着朱先生的背影,远了,远了。我聊以自慰地想,下次还要到清华来,与闻先生合影留念,那时一定去拜望朱先生!谁想到,三四天后,“七七”抗战的大炮像中华民族的吼声,在卢沟桥边响起来了。再去清华的想望,已成为泡影,真是缘悭啊!终于没有见到我尊敬的、心灵交感的朱自清先生一面。但是呵,他的戴着近视眼镜、慢步走进清华的背影,却永远、永远地留在我的眼前,心上!

岁月如梭。今年的8月12日,就是朱自清先生辞世77周年纪念日,我的父亲也已故去21载。他们的背影远去了,但是,我愿意把他们的故事写出来,讲给这个世界和后生晚辈们听。因为,他们高大的形象不会消失,他们身上的许多东西至今感动着我们,净化着我们的灵魂。正如父亲在他的诗作《有的人》里所写的:

有的人活着

他已经死了;

有的人死了

他还活着。

他们活着,活在人们心中!