江绍原的《发须爪》与周氏兄弟

江绍原

晚年读书无规划,手边有什么就读什么,想看哪本就看哪本,不受课题约束。如有感悟就写下来,想到哪里就写到哪里,不受论文格式规范。这种进入自由状态的写作,也许更能谈出一些未必随俗的看法。我最近阅读的“手边书”,就是上海文艺出版社一九八七年十二月影印出版的《发须爪——关于它们的风俗》,作为《民俗、民间文学影印资料》之十。原书一九二八年由开明书店初版,作者江绍原。

民俗指民众的日常生活习惯,它随人类社会的发生、发展而不断演变,有其变迁性,也有相对长期的稳定性(如春节挂红灯笼、包饺子)。民俗通过人类的言语、行为和心理进行传承,渗透于社会生活的方方面面,是一种最为贴近民众的文化现象。在中国古代典籍(如《礼记》《诗经》《史记》《汉书》《山海经》等)当中,都有关于民风民俗民间信仰的记载。但现代民俗学(Folklore)却是一门新兴的学科。这个名词一八四六年由英国考古学者威廉·汤姆斯提出,是一个区别于“民间古语”“通俗文学”之类的概念,其研究范围包括了风俗、礼仪、迷信、歌谣、寓言等领域,带有跨学科性质,是了解社会、体察民众生活(既包括物质生活,更侧重精神生活)的一种重要手段。五四新文化运动发生之后,中国出现了第一批民俗学研究者,如钟敬文对“七夕”风俗的研究,顾颉刚对孟姜女传说的研究,钱南扬对祝英台传说的研究,容肇祖对迷信与传说的研究,都属于中国现代民俗学的奠基工作。一九二八年中山大学又专门成立了民俗学会,更让民俗学名正言顺地迈进了学术殿堂。在这个研究领域中,还有一位独树一帜的先行者,他就是江绍原。

江绍原(1898—1983),安徽旌德人,早年毕业于沪江大学预科,后赴美国加利福尼亚大学求学,因病短期回国,在北京大学哲学系做旁听生。五四爱国运动时他是学生总代表之一,因参与“火烧赵家楼”而被捕。一九二〇年下半年再赴美国攻读博士学位。一九二三年归国,先后在北京大学、中山大学、中国大学、西北大学等校任教,开设礼俗迷信之研究等课程,并在北京大学创建了风俗调查会。代表作有《乔达摩底死》《发须爪——关于它们的迷信》《中国古代旅行之研究》等。又以游戏笔墨撰写了五百五十余篇小品,涉及姓名、性爱、传言、医药等诸方面的民风民俗。他在比较宗教学、旅行史和民俗学方面的研究视野开阔,遍及中外,带有人类文化学的跨学科性质,既有学术史上的贡献,又有至今仍然不容忽视的现实意义。一九五一年三月二十五日,胡乔木有一封致江绍原信。

绍原先生:

我没有见过您,也不知您的近况,但是为了一种工作上的需要,决心给您写这封信。

您关于宗教问题的文字我曾注意地读过,并且知道您是研究过宗教的,虽然您在这方面似乎并没有出过什么书。我们现在正在从事一项巨大的工作,要把中国的天主教、基督教的信徒们从帝国主义影响下解放出来,随后也在自觉的基础上逐步地从宗教本身的影响下解放出来。我想您是可以参加这个工作的。我想请您写一些论文,系统的讲讲天主教基督教的真实历史,以及它们在中国的真实历史。您有兴趣吗?您的健康状况、工作状况跟利用资料的条件能否让您进行这个工作吗?希望您告诉我,并且告诉我一些您的近况和旁的您愿意说的话。

最后,请允许我介绍我自己。我在中共中央宣传部工作,担任副部长,曾读过您的一些著译。

敬礼

胡乔木

三月二十五日

这是中共中央负责意识形态工作的一位领导人给一位老知识分子表明礼贤下士态度的信。新中国成立初期,宗教界爱国人士吴耀宗等建议中国基督教要“自治、自养、自传”,揭开了基督教“三自”爱国运动的序幕。胡乔木的这封信正是在这一背景下写的(《江绍原藏近代名人手札》,中华书局2006年10月出版,第379至380页)。这也是对江绍原提倡“健全的、批评的、积极的宗教学”的一种肯定。

江绍原民俗学研究的代表作是《发须爪》。众所周知,在人体的器官中,除了盲肠,其他各有其功能,一个都不能少。但相对大脑、心脏、肺部而言,发、须、爪是很小的附属组织、毛发组织、结缔组织。江绍原从对这些似乎可有可无的人体小部件进行个案考察,见微知著,通过“小观念”研究“大观念”,考察发、须、爪在古人精神世界和行为世界中的位置。他在该书的导言和结论中反复强调:“研究小事物,不能不牵涉到大事物;而且小事物的研究,就是大事物研究之一部分。连所谓宇宙观,人生观……也仅是瓶儿观,罐儿观,大小两便观,须发爪观……之和。”他研究发、须、爪的民俗观,其实是研究中国传统法治观、伦理观、医疗观、生死观的一部分,“犹如那些较大的‘观’的研究,想就是那再大不过的宇宙人生观的研究之一部分也”(上海文艺出版社1987年出版的影印本,第139140页)。

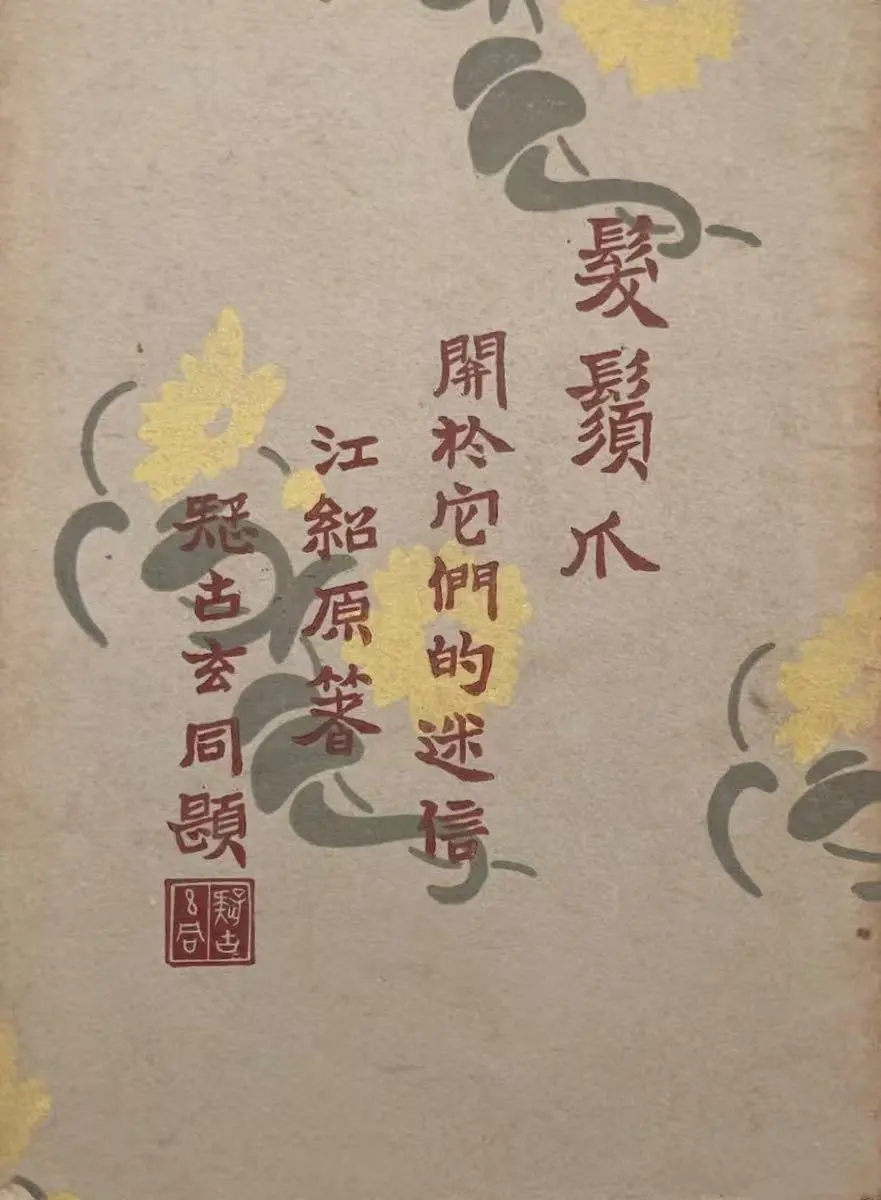

《发须爪:关于它们的迷信》,开明书店1928年初版封面

江绍原研究发、须、爪的方法论启示,一是博考文献,二是田野调查(包括亲身体验及采访亲友)。这部著作的篇幅不长,但详注达一百条,征引资料包括中医药典、诸子百家、道家著述、域外文献等。有些资料来自个人体验,友人提供,以及江绍原夫人朱玉珂提供。朱玉珂是江苏武进人,上海大同学院毕业,曾任职于北京大学医学院及北京大学文科研究所,对江苏民俗十分了解,是江绍原的贤内助。

《发须爪》一书的内容主要分为六个部分。一、在中国传统观念中,发、须、爪被认为有药物功效,中医、巫医和民间传说中均有记载,如医治小儿病,妇女病,出血,伤疤,补阴、生发等。二、认为头发能成为病因,所以术士常以发害人,想使误食者为鬼气所中,百药不愈。三、认为发、须、爪跟它们的属主之间有同感关系。损害人的发、须、爪就相当于损害了人体的精华,比如获取了胎儿的头发,即可施害于胎儿本人,由此成了蛊术的一种手段。四、认为发、须、爪可以成为本人的替代品,用以表达诚意,消灾避难。损害他人之发,也等于损害了他本人。比如髡刑,即将人的头发全部或部分剃掉,具有死刑的象征意义。“文革”时期给人剃“阴阳头”,就是以此羞辱对方的人格。传说中的成汤在大旱五年中剪发断爪,表示他愿意舍身为民祈福,上感天神,下得民心。周成王生病,太师周公“揃蚤”(即修剪指甲)沉河,也是表示愿意舍身殉君。五、去发、须、爪要择日:凶日不宜,吉日宜。至今仍有正月初一、七夕节、寒衣节、亲人逝去头七日均不宜理发的禁忌,也有蛇年正月初三、十一、十六均宜理发的民俗。六、认为死者发、爪有埋藏的必要,在葬礼中要特别处置,如放进“招魂袋”,防止被不祥之物获取,使逝者不得安宁。该书附录部分为《世界他处的关于发须爪甲的迷信》,说明江绍原是以世界眼光,比较民俗学的研究方法,来剖析中国古代关于“发须爪”的民俗。据他考证,世界各地风俗异中有同,比如对发、须、爪的迷信即是如此。窃以为,如果要谈此书的不足,那就是跟资料性的描述相比,理论性的阐述尚嫌不足。这是在中国民俗学开创期难以避免的局限。但一九三二年江绍原在上海中华书局出版了他的译著《现代英吉利谣俗及谣俗学》(英国瑞爱德著),比较全面地介绍了英国民俗的各个方面,对提升中国民俗学的理论水平起到了重要的推动作用。

江绍原开创性地进行礼俗迷信研究,宗旨是昌明科学,破除迷信。他在《中国礼俗迷信》一书中认为:“一切和近代科学相冲突的意念、信念以及它们并存的行为,我们皆呼为迷信。”

在中国文字史上,“迷信”二字出现于何时,有何含义,这些都是尚待进一步考证的问题。有人说始见于唐人墓志,泛指一种非理性心理。有人说从唐代至十九世纪末,“迷信”二字并不含批判意义;也有人认为这个名词是站在儒家立场泛指其他宗教和民间信仰。一九〇八年十二月,鲁迅在《破恶声论》这篇未完成的文言论文中,提出了“伪士当去,迷信可存”的见解。“伪士”指躯壳犹存、灵性殆失的伪君子。“迷信”二字则指原始宗教与民间风俗,如神话寓言、龙的传说……与“科学”相对立的“迷信”一词,估计是二十世纪初期通过梁启超等人从日文转译的。在五四新文化运动中,“科学”成为跟“民主”交相辉映的另一面精神旗帜。

在西方,科学与人权并重。江绍原对“迷信”一词所做的界定,就是用西方的“科学”概念观照中国风俗中的荒诞部分,如阴阳家符瑞五行之说,地气风水之谈。这种现象不仅在民间相当普遍(如当下在商品的收银台上“招财猫”随处可见),在上流社会也以不同方式存在——一九一四年九月袁世凯为复辟帝制而举行祭孔大典,并于十二月恢复祭天仪式,即为突出的例证。

不过,在实际生活中,不同人心目中的“科学”和“迷信”内涵又不尽相同。由于“科学”水平处在一个不断提升的过程中,目前认为的“科学”当中或许还有尚待“证伪”的部分,应该坚持追求其客观性和普遍性。至于“迷信”,有些包含着民众对美好生活的期盼,成了一种民间风俗,如祈晴祷雨、禳灾度厄,不能用简单粗暴的方式对待。所以,江绍原反对捣毁庙宇,而主张寻求迷信的来源和真相。至于神话传说中的故事,虽然不能接受事实的验证,但其中也可能包含若干科学假说的成分,如嫦娥奔月、潜龙入海。由于当今科技的迅猛发展,飞船登月、潜艇入海,已成了活生生的现实。在中国民众中,还有一种“迷而不信”的情况,有些人见神灵就拜,只是为了祈福求善,并非执着,借用鲁迅的话而言,就是并无“确信”。

江绍原的民俗学研究得到了钱玄同、沈士远等学者的“大赞叹”,也引发了广泛的各种争议(如对“求雨”“命名”“闹新房”现象的看法等)。在此,仅介绍他跟周氏兄弟的关系。

江绍原跟周氏兄弟的关系,介乎师友之间。江绍原在北京大学哲学系读书期间,旁听过鲁迅讲授的中国小说史课程。鲁迅曾推荐江绍原到中山大学文学院英语系任教,并预借旅费,被人称为“鲁迅派”。由于宗教学研究当时受到冷遇,鲁迅曾建议江绍原多翻译欧美文学名著,如法国法朗士和美国辛克莱、马克·吐温的小说。鲁迅跟江绍原为《语丝》同人,但因鲁迅未刊登江绍原的推荐稿而双方产生误会,乃至疏远。

鲁迅跟江绍原在民俗方面的相互影响,是一个尚待进一步研究的课题。虽然没有人称鲁迅为民俗学家,但鲁迅对人类文化学的关注早于江绍原,而民俗学正是人类文化学的一个分支。对人类学的研究,从来离不开民俗学的支撑,而人类学的研究又为民俗学研究提供了广阔的历史背景。英国人类学家泰勒撰写的《原始文化》和《人类早期历史和文明发展研究》就实证了上述论点。

早在一九〇七年十二月,鲁迅以“令飞”为笔名在日本东京《河南》月刊第一号发表了文言论文《人间之历史》(收入杂文集《坟》时将篇名改为《人之历史》),这就是译介人类种族发生学的一篇文言文论文。该文依据德国生物学家海克尔的《人类种族的起源和系统论》等著作,勾勒了一部从低级到高级,从单细胞生物到人类的进化史。文中援引了不少中西方的典籍和传说中的相关民俗资料,如活了一万八千岁的盘古开天辟地,女娲氏引绳于泥抟黄土造人,巨灵之鳌背负蓬莱山翩翩起舞,上帝用七天时间创造万物天地,等等,以图动摇物种永恒不变的陈言谬说。文中还依据进化论的学说,将人类演进的系统划分为鱼类、蛙鱼类、两栖类、爬虫类、鸟类、哺乳类、猿类、人类等不同阶段。很少有人注意到,鲁迅为中国现代小说的奠基之作,其实就是以文学的形式描绘了一幅从“虫子”到“真的人”的人类进化蓝图。在鲁迅笔下,那种被旧礼教和家族制度异化的人,跟猪、牛、羊、狮子、兔子、狐狸,乃至“海乙那”(即食肉兽鬣狗)并无本质区别。“食人民族”相当于“海乙那”,丑陋凶残,抢食动物的残尸。在《狂人日记》中,“吃人民族”的情况分三类:一是在生活困境中“易子而食”,这是由饥荒和战乱造成的;二是愚昧迷信造成的,如认为吃了人的心肝“可以壮壮胆子,用馒头蘸人血可治痨病”;三是用“仁义道德”吃人,如“割股疗亲”。这种用礼教吃人的人有着“狮子似的凶心,兔子的怯弱,狐狸的狡猾”,是作品揭露的重心。

小说中有一句容易引人误读的话:“他们的祖师李时珍做的‘本草什么’上,明明写着人肉可以煎吃……”这是作品中“狂人”的“狂语”。李时珍是明代的药物学家,著有《本草纲目》一书。该书第五十二卷“人部”关于“人肉”的条目写的是:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤。父母虽病笃,岂肯欲子孙残伤其支体,而自食其骨肉乎?此愚民之见也。”对于唐代《本草拾遗》中人肉可以治病的说法,李时珍明确持批判态度。至于作品中期待出现的“真的人”,当时指的就是“诚”与“信”的人,斩断了旧的“纲常伦理”,成为“人各有己”、能够自己支配自己命运的人。江绍原曾将中国人分为受过科学思潮影响的新人,已受熏陶但积习犹存的半新人,和恪守旧礼教和旧道德的旧人,庶几跟鲁迅对“吃人者”“被吃者”和“真的人”的区分相接近。

鲁迅跟江绍原之间还交流过民俗学方面的史料:一是“拖鞍”,二是“撒园荽”。一九二七年十二月九日,鲁迅为江绍原绘制了一幅“拖鞍图”,内容是一位传说中的孝女,其父客死他乡,找不到他的坟茔。孝女即以自己的头发系于马鞍逆行,自朝至夕,感天动地,终于找到了其父亲的坟墓。鲁迅深刻批判过这种中国的“愚孝”,撰写过著名的散文《二十四孝图》,因此能够从罕见的古籍中发现这一故事。“园荽”即香菜,可以入药。鲁迅在同年七月二十七日致江绍原信中介绍了一种民俗,就是相传种香菜播种时要口出污言秽语,香菜才能生长滋盛。鲁迅征引了明代顾元庆所撰《夷白斋诗话》中的一则记载,说芝麻必须夫妇共同种植产量才会倍增,作为“撒园荽”民俗的一种旁证。鲁迅翻译荷兰作家望·蔼覃的长篇童话小说《小约翰》时,江绍原也帮助鲁迅查考过书中人物译名。

鲁迅跟江绍原在民众心理研究上的一次配合,是剖析修建孙中山陵墓“须摄童男童女魂灵”之谣言。民众的信谣心理,也是民俗学研究的一项重要内容。孙中山是一九二五年在北京病逝的,灵柩暂厝西山碧云寺。一九二七年国民政府定都南京,决定在紫金山修建中山陵。一九二八年四月,谣言蜂起,说中山陵于完工之前需摄取一千名童男童女的灵魂,导致江苏一带幼儿家长的惶恐:有的购置黄布袋,内储茶叶白米,外书“中山造坟墓,与我不相干”等荒诞谣谚,悬挂在儿童的脖子上;有的干脆在儿童衣服上缝一五色小国旗,想以此免除一切灾难;有的则在儿童的口袋里装上朱砂和狗毛,认为可以避邪。这种社会现象引起了人们的关注。有人问:列宁跟孙中山都是伟人,为什么列宁墓有人拜谒,而建中山陵却引起百姓如此恐慌?为此,江绍原撰写了《淮安人对于造孙陵》等小品予以说明。他认为,这种谣言在民间盛传,表面上看似乎是因为“中国民众的知识太低和太迷信”,而实质上是因为“中国革命和俄国革命不是一样的革命”(江绍原:《中山墓与列宁墓》,1928年9月5日《贡献》四卷一期)。在此文之前,鲁迅就在同年四月三十日出版的《语丝》周刊上发表了《太平歌诀》一文,同样认为这种现象表明,当时的国民革命并没有达到“唤醒民众”的目的。“人来叫我魂,自叫自当承,叫人叫不着,自己顶石坟”,把民众跟政府的关系暴露得淋漓尽致。真正的革命文学家不能闭着眼睛无视这种社会的阴暗面。

江绍原和夫人朱玉珂在八道湾

就私人关系而言,江绍原跟周作人更为接近。二十世纪四十年代,江绍原搬进了周作人八道湾的寓所,直到逝世。早在留学日本时期,周作人跟鲁迅一样,也对社会人类学开始关注,尤其喜爱希腊神话。在五四时期的作家中,周作人对民间文学、儿歌童谣、风俗礼教,以及很少有人研究的性心理,都表现出了极大的兴趣。他一直鼓励江绍原坚持民俗学研究,为江绍原提供各种相关资料,如民国藏书家叶德辉编辑刊行的《双梅影闇丛书》,清代陈森创作的白话狭邪小说《品花宝鉴》,清代藏书家鲍廷博父子刊刻的《知不足斋丛书》,以及《大清律例》中有关人体入药的记载。外国论著中,周作人推荐给江绍原研究参考的,有丹麦尼罗普著《接吻与其历史》,日本田中祐吉著《变态风俗之研究》(其中有《月经俗称考》),英国散茂士著《魔鬼史》,美国康乃尔著《牙齿之民俗》,英国芮渥尔斯的《法术医学与宗教》,法国樊国樑主教著《燕京开教略》,英国弗雷泽著《金枝》,日本堀冈文吉著《国体起源之神话的研究》,等等。其中有些成了江绍原研究民俗的主要参考资料。江绍原的《发须爪》出版之前,周作人还亲自校对了一部分文稿,并为该书撰写了序言。

一九二四年底,周作人跟江绍原之间还就中国的礼俗进行了一场热烈的讨论。周作人在当年十一月出版的《语丝》第一期发表了《生活之艺术》一文,提倡中国“本来的礼”,反对纵欲与禁欲这两种极端的生活方式。周作人自诩为一个中庸主义者,但他提倡的“中庸”并非照搬孔圣之道中的“中正”“中和”,而是试图将中国千年前的旧文明跟希腊文明进行筛选、调和,形成自己的一种思维方式与处世哲学。对此,江绍原持不同意见,认为周作人为了批判宋明理学,未免将千年前的“礼”过于理想化了,或者这种“礼”并不存在。对于当时的中国社会,最紧迫的并不是如何立礼——即提倡所谓“生活之艺术”;而是先破“俗”,相当于鲁迅提倡的“破除旧轨道”,扫荡阻碍中国社会进步的“《三坟》《五典》,百宋千元,天球河图,金人玉佛,祖传丸散,秘制膏丹”(《华盖集·忽然想到·六》)。在这场讨论中,周作人被戏称为“礼部总长”,江绍原被戏称为“礼部次长”。

除了公开讨论,周作人跟江绍原在私人通信中还讨论过“人药”问题(见1925年11月14日周作人致江绍原信,收入江小蕙编《江绍原藏近代名人手札》,第259页,中华书局2006年10月出版),认为中国传统“人药”是对人性,特别是对妇女和儿童的摧残。

根据中医文献,并无“人药”这个词语,准确的说法是“人部药”,见诸李时珍《本草纲目》第五十二卷。“人部药”指将跟人体有关的部分入药,包括人体的分泌物(乳汁、月经、唾沫、精液),排泄物(如大小便),病理产物(如结石),废弃物(如发、须、爪),人尸体上所取之物(如天灵盖、木乃伊),与人体接触的衣物(如女人内裤),或畸胎、畸形人等(参阅郑金生著《药林外史》,广西师范大学出版社2007年4月出版)。相关用药受早期巫术“万物有灵”的思想影响甚大,大部分属于邪术,已退出历史舞台;少部分如“血余炭”(头发烧成的炭)、“紫河车”(胎盘)、“秋石”(童便)等有人还继续使用。早在四百多年前,李时珍即对“人部药”进行了具体分析,区别对待,实属难能可贵。

文末还想谈谈我跟江绍原的一面之缘,此前我听说江绍原性格怪异。有人慕名登门拜访,他躺在八大湾大院的躺椅上,眼皮也不抬地说:“江绍原不在。”我当时想,这就是鲁迅说的魏晋风度?后来又听到他晚年的状况,以及家庭变故,也就理解了他不轻易跟陌生人打交道的原因。大约是一九七七年初,鲁迅博物馆文物典藏部有一张鲁迅收藏的拓片,拓自会稽禹陵窆石,鲁迅并撰《会稽禹庙窆石考》。金涛和我准备将此文刊登于《鲁迅研究资料》,但拓片上脱字甚多,我们看不大懂,于是驰函求教于博考文献的江绍原先生。一天上午,一位近八十岁的老人到位于北京西皇城根的鲁迅研究室找我。印象中他并不魁梧,但面容慈祥,似乎也未拄杖。他见到我后握握手,递给我一个未封口的信封。打开一看,有十几页信纸,是对我提问的回答,对会稽窆石来历及相关历史记载进行了考证。我浏览一过,虽然也不太懂,但意识到内容珍贵,不敢据为私有,随即上交给了鲁迅研究室主任李何林先生。但后来此事似无下文。我想,这样的信件应该不会丢失。如果能重新发现,应作为江绍原佚文刊出。这也是对这位大学者的珍贵纪念。