从父亲周楞伽的一篇书评谈起

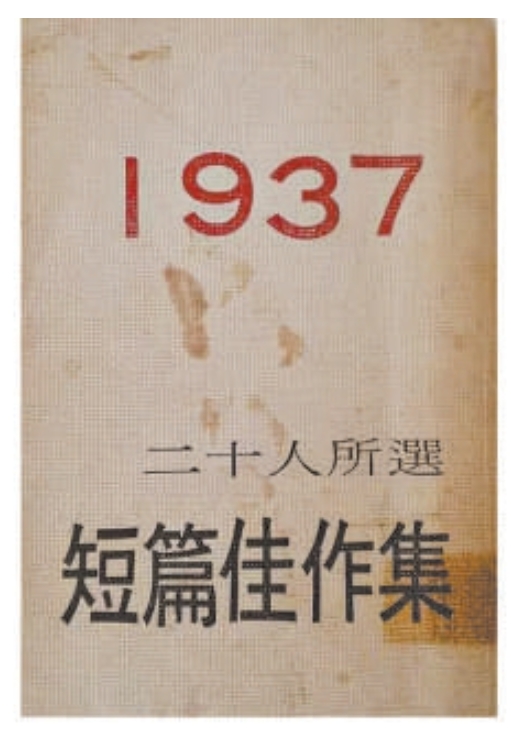

1936年年底,上海良友出版公司赵家璧编辑出版了一本近一千页 的《短篇佳作集》,由当时20位文坛著名的作家,推选新老作家的短篇小说一至三篇,精装出版。第二年,又以《1937 二十人所选短篇佳作集》予以再版。

这本集子的推选者有茅盾、萧乾、凌叔华、叶圣陶、巴金、朱自清、郑振铎、黎烈文等人。作者有鲁迅、郭沫若、丁玲等名家,也有刚露头角的新进作家,如夏衍、刘白羽、张天翼、吴组缃、艾芜等人,以及无名作家陈狄、维特、季子、严文井(后来以儿童文学出名)等人。

我父亲周楞伽当时在1937年1卷1期的《读书》杂志上发表文章,赞赏评价了这部巨著,认为这本佳作集避免了因为小团体或者个人立场和爱好的不同,却把众所公认的代表作加以舍弃的弊病。更值得肯定的是,作品有一个共同的目标,就是忠实地反映了客观现实的真实,显示了中国新文艺的成长,并且向着现实主义道路的迈进。

我父亲还在此文中指出:这册选集中的老作家只有六位,他们的作品只占全书的百分之十五,反之,近几年颇为活跃的作家和无名作家却有四十一位。作为编辑,这种提拔后进的良苦用心,值得可敬可佩。

其中,特别值得注意的是端木蕻良,他的短篇小说《遥远的风沙》把人物的个性和塞外的风景描写得如此强烈逼真,使得我们在阅读作品时,眼前仿佛有土匪本色的煤黑子扬着他满是络腮胡子面孔的狞笑,以及坚强勇敢的队长双尾蝎诈死伏在马背、继而直挺起身子的警觉。尤其是他的《鴜鹭湖的忧郁》,作品的风格虽然不如前者,但风味依然是特殊而奇妙,使人有回肠荡气之感。由于这一位新作家的出现,会更加鼓励老作家向前努力。罗淑女士的《生人妻》,写的是如此真实逼人,我前后读了三四次,感动得几乎要流下眼泪来。

华沙女士的《生手》,虽然不过是短篇的报告文学,却把中国工人在东洋纱厂里做工所受到的非人道的压迫,完全暴露了出来。比起夏衍的《包身工》,还要动人。在1936年这一年内,珍贵的收获如此之多,并且多半是出于新人之手,无论如何不能不说是文坛上可喜的现象。

另外,我父亲还特别提到,有位叫宋越的业余作者,是个警察,过去曾经在陈望道编辑的《太白》和傅东华编辑的《文学》杂志上发表过作品,这次入选的《关饷》以自己的生活实践为事例,虽然只有寥寥几笔,也比那些堆砌辞藻的作品动人万倍。我们希望这不过是一个时代的前奏曲,以后会有更多的,有着伟大生活经验的工人、农民、士兵,都能够依靠他们各人自身的生活实践,写出伟大的作品来。中国文学的现实主义,无疑将在他们的手中有着更大的展开和完成。

文中还提了一点建议,他认为:除了编辑短篇小说和报告文学之外,最好能够把文艺理论、杂文、戏剧、诗歌、散文、随笔等都选出几篇代表作品来,通力合作,编辑一部文艺年鉴,这个工作一定会更有意义。

最后他认为:与其由几位知名作家来推选,不如由全体读者来投票公选,虽然读者的爱好各不相同,但是当前的客观环境能使他们趋向一致,这样,一定能够产生出更好的成果来。

这里我有一个疑问,既然父亲在八十年前的这篇评论中,提及华沙女士的报告文学《生手》,并且认为其文学价值和社会价值都不亚于夏衍的《包身工》,那么,今天编撰的各种中国现代文学史为什么却丝毫没有提及这位作家呢?这篇报告文学当年是由黎烈文推荐的,但时至今天,无人知晓这位华沙女士是何方人士。可见,当我们将注意力集中在那些文学大师的同时,是否还需要挖掘一些名不见经传的文学小人物呢?