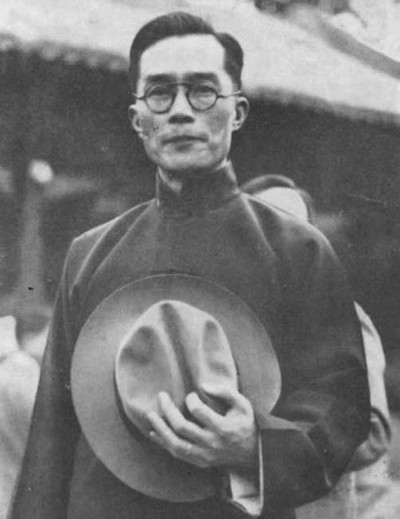

梅贻琦:清华传统精神的守护者

“生斯长斯,吾爱吾庐”,梅贻琦曾用这句话来表达他对清华的感情。梅贻琦与清华传统渊源之深、历史之久,在老清华可以说是罕有其匹,他继承了思想独立和学术自由的清华传统精神,并以高超的领导艺术将其加以维护。

谈梅贻琦不能离开清华、西南联大校史研究

由于种种复杂的历史原因,对于梅贻琦这样曾经取得过重要历史功绩且距离我们并不遥远的人物,我们一度却知之甚少。在上世纪90年代的中国大陆,梅贻琦还是一个不为学术文化界熟悉的陌生人物,经过三十余年几代学人的努力耕耘,有关梅贻琦的资料整理和学术研究终于繁花开满枝头。1996年谢泳先生提出“普及梅贻琦”的愿望,而今业已实现。

早期梅贻琦研究较为重要的著作是在台湾的清华校友赵赓飏所著《梅贻琦传稿》。该书1989年在台湾出版,对在北京的清华校史研究专家黄延复先生从事梅贻琦研究有相当影响。大约同时,黄延复先生开始在梅贻琦研究领域发表文章,到1994年以后开始不断有相关资料集和研究专著面世,其主要贡献在于整理多种基础资料和梳理梅贻琦教育思想。90年代中期,台湾学者苏云峰先生出版了两本清华校史研究著作(《从清华学堂到清华大学(1909—1929)》《抗战前的清华大学(1928—1937)》,2001年生活·读书·新知三联书店引进出版时合并为一题两册的《从清华学堂到清华大学》),对包括梅贻琦在内的抗战前的清华校史做了深入的研究。近年来影响比较大的是纪实作家岳南先生在2017年出版的两卷本巨著《大学与大师——清华校长梅贻琦传》,其清华和西南联大资料之丰赡及宏观社会历史背景之开阔,均有可圈可点之处。

清华大学校史馆副馆长金富军先生批判地继承了前人的诸多研究成果,在“校史研究人物研究历史化、学术化”方面做出了很大的努力。他凭借自己对清华校史研究的多年积累,以“梅贻琦与清华大学”为线索,将以往所写的单篇文章或著作中的相关章节加以整合并有所扩充,形成了这本约40万字的《骆驼船长:梅贻琦与清华大学》(商务印书馆2024年11月)。全书对清华学校、抗战前的清华大学、西南联大、复员时期的清华大学四个历史时期梅贻琦在教育教学、师资队伍、学科建设、抗日救亡等方面的重要工作做了较为全面的梳理、分析和论述,着重从事功中概括梅贻琦的教育思想和办学风格。

“骆驼船长”:作者眼中的梅贻琦形象

历史研究中常有以成败论英雄的倾向,如果一个人物后来因某种特殊的机缘取得了很大的功绩和声誉,那么他的早年事迹很可能会被以各种各样的形式加以放大。在某种程度上可以说,梅贻琦正是这种被重新塑造的人物。研究者尽管注意到了梅贻琦没有高级学位和学术成就,在政界也缺乏深厚的背景,但仍有意无意地强调其重要性和众望所归。

本书通过详细的史料分梳,指出梅贻琦尽管在1928年前是正在日益崛起的校内少壮派教授的核心,但他在性格和处事方面守成有余、革新不足,并非学生期待的改革十余年来校政积弊的理想校长人选,甚至“在被学生攻击之列”。1931年下半年,梅贻琦能够在校长之争中脱颖而出,是国民党内李石曾、蔡元培两派妥协的产物。李石曾派人物、时任教育部部长的李书华出于快速结束清华校长频繁更迭、校局动荡的目的,顺应校内势力渴求稳定的愿望,才接受翁文灏、李济和赵元任等清华旧人的推荐,同意提名梅贻琦担任清华大学校长。时任法学院院长陈岱孙先生说得好:“梅贻琦当校长是因为国民党找不出人来了,只好找上他。他当时是清华留美监督,又是清华生,在清华教过书,生活上也还朴素,与教授关系还好,不与教授会职权发生冲突,承认既成事实。教授们倒也不是觉得他有学问,不过觉得有了他,学校可以稳定一点,所以梅能较长时期在清华当校长。”梅贻琦当长校之初,学生大都对其持有一种不支持也不反对的沉默观望态度。他凭借自己对清华传统精神的深刻领会与践行,逐渐获得了越来越多的支持和尊敬,终于成就了一番伟业。

作者在引述各种赞扬梅贻琦的回忆资料时,没有回避对他在教书方面成绩比较平淡的若干回忆。比如作者引用了1926级清华学生王之后来的回忆:“物理虽是一门极有趣味的学科,说实在话,梅先生没有能使学生们体会到物理的趣味”,“不过有一点我们同学们都公认,梅先生是一位伟大的教育家,而不是一位很高明的教书先生”。

本书以丰富的清华大学档案馆藏校史档案来还原梅贻琦领导校务的具体思考和决策过程。这些档案资料,不仅有梅贻琦亲自起草的文件,也有他对校办工作人员起草文件的修改和批注,还有他与他人的往来信函。正是由于这些资料的利用,使得校务思考和决策过程的具体细节变得清晰、生动起来,梅贻琦的所思所行也显得更加真实可信。借助本书所详细呈现的梅贻琦领导校务具体思考和决策过程,读者不难体会到什么是清华传统精神。

一千个人眼中有一千个哈姆雷特。本书依据大量未刊档案和新发现的资料,对1949年前梅贻琦在清华和西南联大领导时期的作为进行了较为细致而平实的刻画,塑造出了一个负重前行(“骆驼”)、勇于担责(“船长”)的大学校长形象。“骆驼”一词源于抗战时期北京大学校长蒋梦麟评价梅贻琦时说的“此人有骆驼之精神”。“船长”一词化用自1940年梅贻琦在昆明公祝会答辞中的名句:“不过在这风雨飘摇之秋,清华正像一个船,漂流在惊涛骇浪之中,有人正赶上负驾驶他的责任,此人必不应退却,必不应畏缩,只有鼓起勇气坚忍前进,虽然此时使人有长夜漫漫之感,但我们相信不久就要天明风停,到那时我们把这船好好的开回清华园,到那时他才能向清华的同人校友‘敢告无罪’。”“骆驼船长”的书名即取义于此。不过,我认为,仅仅看到“骆驼船长”的奋斗精神和意志力是不够的,还须看到“骆驼船长”对清华传统精神的守护,如此方能探到问题的根本。

在教授群体与教育部两种诉求之间寻求平衡

1938至1940年间,教育部曾数次下发指令,审核各大学课程设置、统一教材与学生考核办法,引起了西南联大教授群体的强烈反应。他们普遍认为这种举措对办理比较完善的西南联大并不适用,而且严重侵犯了大学应有的学术自由,于是在1940年6月10日以教务会议的名义给常委会提交陈情信予以反驳。这篇呈文由冯友兰起草,措辞典雅,说理透彻,其原稿广为流传,在有关校史资料和冯友兰的文集里均有收录。

西南联大北京校友会编写的《国立西南联合大学校史——一九三七年至一九四六年的北大、清华、南开》(北京大学出版社1996年出版)注意到了档案中的呈文末尾部分有梅贻琦的批注“此段不抄入呈部文中”,被删去的这段文字内含西南联大教授的自高身价,还有对前清华、北大教授,而今身居教育部要职的顾毓琇(次长)、吴俊升(高等教育司司长)的暗中讥讽。该书分析删节原因时只说这是为避免伤及顾、吴二位老同事的感情。本书补充解释了西南联大教授自高身价的不妥,认为梅贻琦是在避免使西南联大在教育部部长陈立夫面前托大而成为异数。作者由此肯定梅贻琦“内外兼顾、考虑周详,表现了高超的领导艺术”。

不仅如此,作者还从清华档案中找到了1940年9月12日教育部部长陈立夫针对6月20日修改后的呈文的反驳,又结合其他相关档案和回忆文献予以分析。他否定了既往研究西南联大教务会议和教育部之间博弈的两种说法:既不是校方顶住了压力,不了了之;也不是呈文代表了“与专制(独裁、党化)教育思想的公开决裂”。实际的情况是,梅贻琦既支持西南联大教授对教育部机关化趋势的直接批评,但作为国立大学的校长,又不能不执行教育部的指令,他所能做的只是在尊重教育规律的前提下“灵活变通地执行”。一方面尊重教授们对学术自由的追求,另一方面不仅不能直接与教育部对抗,而且还要吸收教育部意见中的合理成分。教授群体对学术自由的追求,深深地植根于历代清华人的精神追求之中,自有其不可磨灭的价值。但是,罔顾教育部统一要求的高调陈情乃至于暗含人事讥讽,如果真的原样上呈,西南联大再要想获得官方支持将变得难上加难。梅贻琦为人稳重,三思而后行,以领导艺术上的“不苟且、不躁进、不极端”表现出了高度的智慧,这大概是作为学术重镇和民主堡垒的西南联大,能够在时代风雨中屹立不倒的重要原因之一。

从有关何炳棣的两件事说梅贻琦领导下的清华校风

1941年清华大学在举办第六届留美公费生考试前,该校历史系毕业留校任助教的何炳棣拟投考西洋史门,他从以往中美及中英庚款留学考试历史学科的惯例出发,预料考试科目中必有中国通史;他很担心可能会由本系权威学者陈寅恪命题,因为他从朋友处听到过陈先生出偏题怪题的往事。于是,他在陈岱孙的鼓励下,大胆上书梅贻琦校长,历陈往届中英庚款公费生考试中中国通史一科命题之偏怪,虽未明言由陈寅恪命题之不当,其言下之意则甚为明显,希望留美公费生考试“命题人选,益臻合理”。

大约在何氏发出信函半月之后,清华大学正式公布考试规程,其深忧的中国通史为明清史所代,陈寅恪则没有入选命题人,梅贻琦在改易科目和选择命题人过程中究竟起到了什么作用,虽缺乏直接史料证明,但不难据此间接推测。作者从档案中找出何炳棣信函原文予以披露,与何炳棣著《读史阅世六十年》一书的记述正可相互补充。不仅如此,作者还梳理了梅贻琦在不同时期鼓励学生独立思考、敢于怀疑并勇于提出自己观点的诸多言论主张,体现了他的包容进取的教育思想与有意识的校风建设。他对何炳棣建言信的包容和支持,正是他教育思想的一个小小的注脚。

何炳棣并不清楚的另一件事,是1948年他在加拿大任教期间(此时尚未获得博士学位)发表批评国民党的言论,曾引起了教育部国际文化教育事业处的注意,该处致函清华大学了解何氏“出国经过及赴美后情形若何”。清华大学秘书长沈履在教育部来函上拟定处理意见:“拟覆何炳棣君留美公费期限已满,其一年以来在国外情形不知,请核”,明显含有搪塞教育部并保护何炳棣之意。梅贻琦校长批:“照复”。作为深受自由思想影响的教育家,沈履和梅贻琦的这一做法客观上保护了何炳棣,使其免于受国民政府不利的影响。

梅贻琦和陈岱孙、沈履等清华校领导班子成员,在日常的校务处理中渗透着对清华传统精神的着意维护,这是清华之所以为清华的重要保障。“骆驼船长”梅贻琦不显山不露水,能够在看似平凡的具体事务中创造出伟大业绩,背后还有作者未能简要总结的根本原因。“骆驼船长”不是陷入日常事务处理的普通教育工作者,他的内心中有坚定执着的维护清华传统精神的信念,也有灵活变通的领导艺术。一方面是对于学术自由和思想独立的坚守,另一方面是一贯和政府主管部门保持良性的互动,两方面缺一不可。这也许是梅贻琦领导清华和西南联大留给我们最重要的启示。