独有慧心分品格 不随俗眼看文章——纪念张守仁先生逝世一周年

张守仁老师去世后,我家座机再没响过。2025年元旦上午,电话铃突然响起,待拿起听筒,铃声断了。冥冥中感觉,这莫不是恩师来自天堂的新年问候吧。

1996年,与号称“京城四大名编”之一的张守仁老师因编书结缘,继而成为师徒、同道者和忘年交。一晃二十七载,每逢佳节,我们都会打电话问候。张老师不习惯用手机和微信,座机是我们两人联系的唯一工具。

张老师说我是他这辈子打催稿电话最多的作者,怪我净为别人出书忙活,太不重视自己的作品,惭愧之余,感叹何其幸运此生能得到张老师的提携和厚爱。

元旦那天,冬日暖阳洒进窗棂,年宵花明艳绽放,手机上不断收到亲朋好友的新年祝福,我守着座机,太想听到张老师那带着南方口音、亲切温存的声音,不觉眼角噙泪。

虽然对这一天的到来有所准备,但2024年5月28日傍晚,我看到朋友从微信发来的中国作协讣告时还是无法接受噩耗。

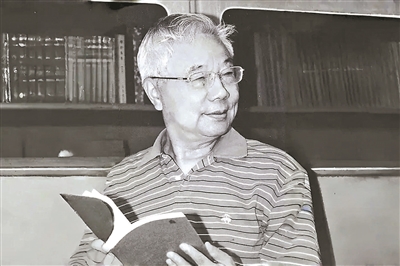

张守仁先生是著名翻译家、散文家、编辑家,历任《北京晚报》文艺编辑,北京出版社编辑,《十月》杂志创始人之一,编辑部副主任、副主编、编审。

张守仁从事文学编辑工作四十余年,被誉为北京文坛“四大名编”之一。他编发的《高山下的花环》《张铁匠的罗曼史》《公开的情书》等许多作品,在全国获奖并得到广大读者喜爱。晚年,他回忆长达四十多年的编辑事业,写下《永远的十月:我的编辑生涯》《名作家记》等作品,为新时期文学留下了珍贵史料。

2014年10月,张守仁老师(坐中间者)参加“写作之夜”编委会组织的“重返清平湾纪念史铁生”活动,和部分编委在作家史铁生插队的窑洞前合影

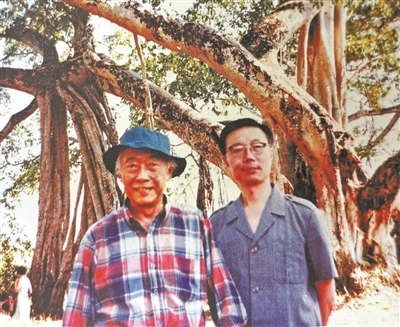

1991年春,张守仁老师与汪曾祺先生旅游云南期间,两人合影于一木成林的大青树下

离开张先生,我的书就是一盘松散的豆腐渣

与张老师的两次合作,是我职业生涯中的亮点,他是我的恩师和贵人。

第一次合作是1996年春,在日本留学6年的友人方军回到北京,交给我一堆夹在活页本中的凌乱文稿。1995年,在《中国青年报》上,我看到他发表了一篇采访侵华日军老兵的文章《我所认识的鬼子兵》,立刻给他去信约稿,希望他多采访一些侵华老兵,深挖素材,多拍照片,将这篇文章扩充成书。

于是方军继续采访了30多个日本老兵。因为采访和写作环境恶劣,有时是借送外卖之机,与原日本侵华老兵聊上几句,记录在纸条上,有时是趴在医院仓库的纸盒子上写几笔,半夜回到驻地后累得筋疲力尽,没有精力整理当时的笔记,所以原始初稿散乱,是碎片段落式的,语句也比较粗糙,整体结构尚不成熟。

这时候我想到张守仁老师。20世纪八九十年代,新时期文学繁荣,《十月》《当代》《收获》《花城》等,是文学青年喜爱的刊物,一有佳作刊出,便广泛流传。我知道张老师,就是因为他编发的一系列名篇:《黑骏马》《高山下的花环》《张铁匠的罗曼史》《公开的情书》《爱情的位置》等等。在北京出版社大楼后职工小区的一幢塔楼,我敲开了张老师的家门。初次见面,感觉他和我们出版社里的老编辑没两样,儒雅谦和,彬彬有礼,有一种自然的贴近感。他请我在狭小门厅里的饭桌旁坐下,立刻埋头翻看起稿子。

“我很想见见这位作者!”大约十来分钟后,张老师抬起头兴奋地对我说。第二天,我陪同方军再次来到张老师家里。张老师紧紧握住方军的手,又热烈地拍拍他肩膀说:“你干了一件了不起的事!”

详细询问过方军在日本和回国后的一些情况后,我们三人在门厅里围桌而坐,张老师抄起“剪刀”开始干活。他指着那行书名说,请允许我把这个“所”字去掉,一边用笔在所字上划了一道。书名更简洁了,读来上口易于流传。好!方军和我交口称赞。

张老师冒着酷暑,用两周时间编完稿子。从结构、章节顺序的调整,到修改润饰文字和标点符号、撰写图片说明等等,每一页稿纸上都改得密密麻麻,文稿紧凑流畅,比原稿成熟很多。

1997年12月13日,“南京大屠杀”同胞遇难60周年纪念日,这本书的首发座谈会在北京文采阁召开。该书出版后方军一夜成名,两次上央视《东方时空》当嘉宾。各省市的晚报也纷纷连载,当年书就获得1997年十大畅销书称号,次年又获得第十三届“中国图书奖”,文化部的1997年“优秀原创图书奖”,广播电视部的“优秀文学作品奖”。书还相继在日本、美国,以及中国香港、台湾地区出版,用中文、繁体中文、日文、英文再版6次,还被改编成同名话剧。

30多年后,方军在一篇文章中诚恳地写道:“张守仁编辑给《我认识的鬼子兵》把关、润色、提携、指导,离开张先生我的书就是一盘松散的豆腐渣,他把这盘豆腐渣捏成一盘具有色、香、味、型的美食。”

与张老师合作的第二本书,是另一位中国留日学生李仲生的传奇,书名叫《没有播出的故事》。

《我认识的鬼子兵》成功出版后,不仅收到很多作者的投稿,还有作者找到我办公室,李仲生就是其中的一个。上世纪90年代末,电视系列纪录片《我们的留学生活——在日本的日子》在全国热播,李仲生是“我的太阳”一集的男主人公。他东渡扶桑苦读14年,50岁才考取经济学博士。纪录片播出后感动千万观众,也曾引起争论。受文字表达能力所限,他同意了我的建议,自传由他口述请人代笔。

于是,我又去张老师那里搬救兵。2000年10月的一个周末,李仲生在张老师家开始口述他跌宕起伏的人生故事。口述书整理起来很麻烦,耗时费力,而且李仲生很忙只能利用每个周末口述,留日14年,他常常把日语中的汉字移用到汉语中,这都增加了编辑、改写工作的难度。

年近70的张老师多次骑着自行车,从自己北三环的家到东四环李仲生家里核对细节,几易其稿。同情弱者,默默帮助一些低层的写作者,作为编辑,他做了许多这样的事。

还有一件事,让我感受到张老师的善良和悲悯之心。2002年,我担任责编出版了《我的1998——何家庆西行日记》,是全国十大扶贫状元、安徽大学生物系教授何家庆自费扶贫,传播种植魔芋技术,独步中国八省救助两万贫困农民的传奇经历。书面世时,我邀请张老师作为文学界代表在首发座谈会上发言。他读完了我送去的书,感动万分,对何家庆赞不绝口。

2002年12月24日,在全国政协礼堂举办的首发座谈会上,张老师早早就来到会场,但何家庆被记者包围了,没有机会单聊。何家庆从北京返回合肥那天下午,张老师又专程跑到西二环我们出版社旁边的小旅馆里看望他。了解到何家庆在扶贫路上的种种遭遇,看到何家庆瘦弱的身躯,晦暗的脸色,特别是他那件蓝色旧中山装,张老师掏出一卷纸币塞给何家庆,让他买件新衣服穿,买点牛奶和补养品,“回去把身体养好才能做更多的事”。

你就是张老师最后一个作者啊

2025年春节,我去昌平金手杖养老公寓看望张老师的爱人陈老师,像以前每个春节我去看望张老师一样。站在张老师的书柜前,望着里边熟悉的书籍、奖杯,抚摸书柜前的长桌,以往张老师就是坐在桌旁,和我谈稿、聊天,如今物是人非,我怅然若失。

十几年来,陈老师常能听到张老师给我打电话。她清楚地记得,有一次听到张老师在电话里那么生气,说我总为别人忙活,自己的书稿拖得太久了。那天他话说得很重,语调都升高八度。

我开始学习写东西是很多年前的事。《我认识的鬼子兵》出版三四年后,我给张老师看了几篇我写的文章。文章写我从小生长的一所大学校园里,上世纪六七十年代发生的故事。我涂抹的文字像小孩的蜡笔画,幼稚浅显,是“小儿科”“白开水”,自己并没什么信心。出乎意料,张老师看了之后却眼睛一亮,十分欣赏地说,你这些小故事太有特点了,从一个小女孩的眼睛,观察那个时代,角度好,细节好,感情真挚,文字朴素。

从那以后,张老师过一段时间,就会给我打一次电话,询问写作情况。我写到三分之一时,他迫不及待地让我把稿子送到他家。现在我手里还保留着张老师给我改过的一沓稿子,除了错别字和标点符号,他没对文章内容做过多改动。

中间有几年,出版界越发重视市场效益,做为编辑部主任,我要完成社里的任务考核指标,压力很大。因此我一度中断了写作,一放就是好几年。退休后仍然干老本行,继续策划编辑一些图书,包括“写作之夜”丛书和《编委通讯》等等,组织史铁生纪念、研讨活动,花费了不少精力。

2020年的一天,张老师又来电话问起稿子。那个“最后通牒”的电话后,我放下了手头所有事情,专注修改书稿,2023年5月终于定稿。5月2日,我去金手杖养老公寓把书稿清样交给张老师,5月8日他就编辑完成打电话叫我取回稿子。

张老师告别式那天,我按照张老师女儿张帆妹妹的安排,先去昌平金手杖养老公寓,接张老师的邻居、《十月》杂志前主编谢大钧夫妇。“你就是张老师最后一个作者啊!”这对老夫妇住张老师家隔壁,平时出门散步经常见面,闲聊时听张老师讲起正在编一本书,都劝他90岁别再干了。张老师说这本书很有价值,作者拖了很久才写完,必须编好,编完就踏实了。

张帆妹妹在整理张老师遗物时,在书柜里找到几页张老师的审稿记录,她拍照后发给我,我一看便知是我那本书。有一页审稿意见,居然写在一张社区卫生服务站处方筏上,那是2023年8月29日张老师采血的缴费单。

2023年9月27日,我临出发离京去看孩子之前,终于把样书赶出来,叫快递把书送到张老师手里。电话里张老师感慨地说,先保存起来吧,早晚有一天会出版的。张老师还说,为了奖励我完成书稿,等我回来后请我吃饭庆祝一下。

没想到,我2023年12月回国后,张老师已经做了晚期肝癌手术躺在了医院里。12月17日,我去王府中西医医院看望他,他半坐在病床上,身体虚弱但精神尚佳,师徒相见百感交集。

2024年2月3日,春节前几天,我再次赶到王府医院。病榻上的张老师更加虚弱消瘦,见到我他勉强露出浅笑,拍拍床,让我坐在床旁。他思维清晰,重病中还操心我的书打算怎么出版,先在哪里出。我请他为我写几句话,他把样书平放在靠枕上,闭目思索了片刻,颤抖着手在扉页上写下一行字:一生只写此书足以长留青史。这歪歪扭扭、涂了又写的12个字,没想到竟成了张老师的绝笔!

他是中国文苑里的一棵老香樟树,俯瞰着脚下的文苑全貌

张老师当了一辈子编辑,与全国很多大作家、大文学界名人之间都有着多年交集,不少作家把他当作知己。他写的《名作家记》,被誉为一部文学黄金岁月的鲜活记录,一本独一无二的“个人文学史”。光是我听张老师讲过的作家轶事,都能写一本《文坛秘闻实录》了。

张老师是小说和散文领域的大编辑,他视野宽阔,知识渊博,在文学上独具慧眼,对文字有超高的辨识度。我听张老师讲过他编发《高山下的花环》的经过。

当时他和作家们一起到高碑店去观看驻军打靶演习,在大巴车上刚好和济南部队作家李存葆坐在一起。当时李存葆讲了正在酝酿的三个题材,凭着职业敏感,他认定《高山下的花环》是一部好作品。审编原稿时,他感觉有些重要部分还意犹未尽,特别是雷军长在大会上的一段感情激烈的讲话,以及婆媳两人在还清梁三喜生前欠账之后,孤凄地返回沂蒙山老家的那个场景。张老师看到这些情节,被深深代入百感交集,遂对这两段“重场戏”做了感人肺腑的文字添加,连李存葆看了之后都心服口服。

莫言写《透明的红萝卜》时,常来张老师家谈稿子、吃饭。张帆妹妹记得,有时候谈完稿子,张老师还会送莫言去北影招待所,那是《十月》编辑部为来京写作的作家安排的住所,离张老师家不太远,也不很近,要走上半个小时的路。

20世纪八九十年代,张老师经常去老作家王蒙家组稿,给王蒙留下了深刻印象。王蒙笔下的张老师栩栩如生:“他是一位和善而又顽强的编辑。他用他的学问、热心和蔫蔫的坚持征服了作者,使你一见到他就觉得还欠着《十月》的文债。他不吵闹,不神吹冒泡,也不是万事通、见面熟式的活动家,但他自有无坚不摧的活动能力。他是中国文苑里的一棵老香樟树,俯瞰着脚下的文苑全貌。”

张老师走后,家里没有大变化,只是多了一个别致的纪念装置,是张帆妹妹精心制作的。她编了一个父亲的视频,在平板电脑上滚动播放。平板电脑被固定竖立在一套漂亮精致的大百科全书上,颇有寓意。

一幅幅老照片和彩照、视频,像一条可以回溯的生命之河,用影像讲述着张老师各个时期的人生故事。张老师书柜旁边的墙上,挂着一幅著名作家汪曾祺赠予的书法:“独有慧心分品格,不随俗眼看文章。归来多幸蒙闺宠,削得生梨浸齿凉。”这里也包含着一个动人的故事。汪曾祺是文坛大家,沈从文的弟子,在一次笔会旅途中,张老师与他相谈甚欢,成为他的文学知音,汪先生叹服张老师的编辑功力,对他作品的理解分析独到、准确,又得知张老师有一位恩爱贤惠漂亮的妻子,逐为张老师题诗一首。

从今以后,清平湾对我来说,已不再遥远

2010年1月4 日,作家史铁生逝世四天之后,在北京798艺术区时态空间,上千名热爱史铁生的文化界人士,自发举办了《与铁生最后的聚会》追思会。

那天,在一个挂满红色卡片的留言台前,我发现了张老师。他正伏案写字:“铁生兄弟,你是我们的荣耀!你是我们的旗帜!你离开后所空出的位置,当今没有任何人可以弥补。我们将以你为镜,永远怀念你,铭记你,敬慕你,追随你。”

在史铁生的生前挚友,企业家、出版家孙立哲倡议下,2011年10月邵燕祥、王安忆、陈建功等作家学者编辑记者,成立研究宣传史铁生的“写作之夜丛书”编委会,当我邀请张老师参加时,他爽快地同意了。我们又成为同道者,一起共事十余年。

编辑出版书刊,组织活动,多年来张老师参加了多场史铁生纪念和作品研讨活动,每次他都精心准备发言。一个七八十岁的老人,往返都是自己坐公交或打车,由于编委会资金有限,连打车费都没给编委们发过,大家都是志愿者。想起这些,我至今感到歉疚。

2014年秋天,编委会与延安大学文学院一起组织了“史铁生的精神世界与文学创作”研讨会和“重返清平湾”活动,那也是我唯一一次和张老师外出。记得在延安大学千人大礼堂开幕的史铁生文学研讨会上,几十位作家、学者、评论家、教授讲师争相发言。轮到张老师上台,他说:“各位朋友,今天在这可能我是与会年龄最大的人,我今年81岁,但今天我是发言时间最短的一个人,我只需要一分钟多一点点的时间……”其实,张老师早已准备好发言稿,但为了顾全大局,他把时间留给了他人。

10月14日晨,我们一行跟随编委会主任孙立哲,驱车来到他和史铁生当年插队的延川县清平川关家庄,进村的路上,一道道横跨马路的红条幅“清平湾迎接史铁生魂归故里”,令人心潮起伏。我和张老师站在史铁生曾经住过的窑洞前的崖畔上,俯瞰清平湾那流淌的河水,环顾史铁生笔下描绘的秋日黄土高原。张老师说,他一直向往这里,今天终于如愿以偿。从陕北回京后,张老师发表了散文《清平湾一日》。他写道,从今以后,清平湾对我来说,已不再遥远……

2024年6月1日上午,我代表“写作之夜”编委会去昌平殡仪馆,为张老师送行,献上一个插满粉、白两色新鲜百合花的大花圈,长挽联上写着:

一位优秀编辑,一个卓越生命

一躯如烛任情燃烧,一生耕耘直至离世

殚精竭虑是乐,爱才若金是求

还死还生,是歌是哭

世间再无守仁,先生千古!

——“写作之夜丛书”编委会全体敬挽

2025元旦亥时,夜深人静。我再也接不到张老师的电话了,却仿佛又听见了那个带着南方口音,亲切熟悉的嗓音:

喂,小宗颖,你在干什么呀?要好好地写下去,我会一直盯着你。

是张老师来自天堂的电话。他的灵魂,他的作品,他的精神,会一直陪伴着我……