姜亮夫先生与“敦煌学” 讲习班

20世纪80年代初,随着“科学的春天”到来,大学及研究生招生和教学逐渐走上正规,学位制度的实施,高校和科研机构的人才需求量很大。1982年和1983年,“新三级”大学生毕业后,留在高校和分配到科研机构从事教学和研究的人数较多。当时教学科研单位的年轻人员,主要是出生于50年代和60年代初的工农兵大学生和1982、1983年毕业的“新三级”学人,所受教育不完整。

为了快速提高现有青年教师和科研人员的学术水平,一些高校采取举办助教进修班的方式,提高现有青年教师的学术能力。教育部和高校也通过举办讲习班的方式,着力提高某些课程的讲授水平,如教育部组织的“中共党史”讲习班、“辩证唯物主义原理”讲习班、“法律常识”讲习班。中国人民大学举办的“中国革命史”讲习班、北京师范大学举办的“史学概论”讲习班,还有中国现代文学馆和中国现代文学研究会联合举办的“现代文学”讲习班、中国地理学会举办的“人文地理”讲习班等。

一、敦煌学讲习班举办的背景

除了为培养上课师资的讲习班外,教育部还根据学术发展和国家的需要,决定和支持举办了一些专题或专门的讲习班,其中就有委托杭州大学(今浙江大学)姜亮夫教授主持的敦煌学讲习班。

教育部决定举办敦煌学讲习班,是与当时敦煌学的发展,尤其与“敦煌在中国,敦煌学在日本”的传言有关。实际上,在1979年由中国社会科学院主持的全国历史学规划会议上,“西北史地综合考察组着重讨论了西北史地考察的重要意义。代表们说,目前国外研究我西北地区的人很多。‘敦煌学’在国外已成热门。‘敦煌在中国,研究中心在日本’,这种状况不能再继续下去了。” 1981年初,南开大学吴廷璆教授接受《外国史知识》专访时就有“敦煌在中国,敦煌学在外国”的学术评判。4月8日,日本京都大学藤枝晃教授在南开大学主讲敦煌学,主持讲座的吴廷璆教授根据当时敦煌学研究的现状,为了突出藤枝晃和日本,就说“敦煌在中国,敦煌学在日本”。5月26日,藤枝晃在西北师范学院演讲时,引用了吴廷璆在《外国史知识》上的话,因藤枝晃是用日语讲座,中文翻译,而且主要是讲日本的敦煌学研究概况,所以给人的感觉就是“敦煌在中国,敦煌学在日本”,并误传为此话就是藤枝晃所说。这就引起了中国学人的愤慨,并影响到社会各界和政府层面。

1981年8月初,邓小平在王震、王任重等同志陪同下,视察了莫高窟。在听取敦煌文物研究所段文杰的汇报后说:“敦煌是件事,还是件大事”。并嘱咐王任重负责解决敦煌文物研究所提出的问题。

邓小平视察敦煌,并将敦煌作为一件大事对待的谈话传到北京后,教育部就开始调研敦煌学研究的现状。教育部调研后,得知国内敦煌学的研究力量比较薄弱,与敦煌学研究有关的学者比较少,“估计国内有研究的学者,老中青合计约一百多人,其中副教授、副研究员以上约四五十人。”研究队伍呈倒三角形,即老年学者多、中年学者次之,青年学者少。因此,培养人才就成为最急迫的重要问题了。

在教育部开始调研全国敦煌学研究现状的前后,中共中央于1981年9月17日发布《关于整理我国古籍的指示》,紧接着,国务院于1981年12月10日发布《关于恢复古籍整理出版规划小组的通知》,决定恢复古籍整理出版规划小组,李一氓同志任组长,教育部周林和出版局王子野任副组长。

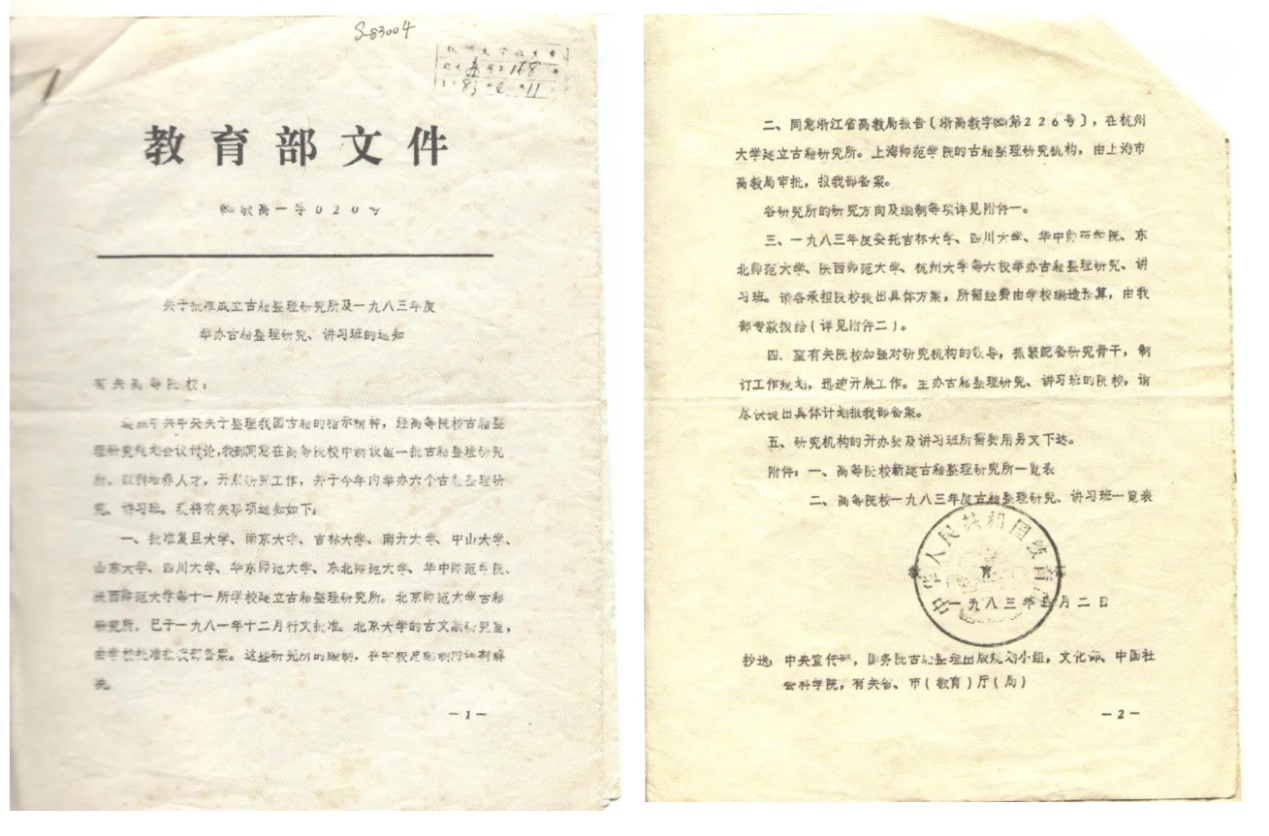

教育部副部长周林担任国务院古籍整理出版规划小组副组长后,在教育系统成立了全国高等院校古籍整理研究工作委员会,由周林同志兼任主任;1982年,教育部下发了经国务院核准的《高等院校开展古籍整理研究、培养整理人才的方案》,决定在全国有条件的高校成立若干古籍研究中心和增设古典文献专业。在这个背景下,杭州大学于1982年9月6日向浙江省高教局提出申请,建立古籍研究所,由姜亮夫先生任所长,编制20人。于是浙江省高教局向教育部递交报告,希望由教育部批准杭州大学古籍研究所。1983年4月2日,教育部以“(83)教高一字020”号文件,“批准复旦大学、南京大学、吉林大学、南开大学、中山大学、山东大学、四川大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范学院、陕西师范大学等十一所高校建立古籍整理研究所。”由于杭州大学不是教育部直属院校,所以教育部文件是“同意浙江省高教局报告(浙高教字(82)第226号),在杭州大学建立古籍研究所”。4月18日,杭州大学古籍研究所挂牌成立。

教育部批准杭州大学古籍所、举办讲习班

根据当时古籍整理人才青黄不接的现实,教育部“委托吉林大学、四川大学、华中师范学院、东北师范大学、陕西师范大学、杭州大学等六校”于1983年举办“古籍整理研究、讲习班”。具体方案由各承办高校提出,“所需经费由学校编制预算,由我部专款拨给。”各校举办的讲习班专业或方向,主要是根据首席专家的专业特长,“重点是请老专家们讲授最擅长的专题课”。“参加学习的是高等院校的文科教师和社会科学院系统的研究人员,其中讲师和助理研究员以上的占三分之一。”

古籍整理的基础课程有版本学、目录学、音韵学、训诂学、校勘学等。在1981年国务院学位委员会的专业目录中,没有单独的“古籍整理”,只在中文学科有“中国古典文献学”,在历史学科有“历史文献学”。“中国古典文献学”再未细化,“历史文献学”则包含版本学、目录学、档案学、敦煌学、古文字学等。由于敦煌学和古文字学都包含在“历史文献学”中,所以就在吉林大学由于省吾教授主持古文字学培训班,在杭州大学由姜亮夫教授主持敦煌学讲习班。

二、为什么由姜亮夫教授主持敦煌学讲习班

培养人才的主体在高校,从敦煌学研究的范围及当时各高校的实际情况看,还不好在哪所高校设置敦煌学的相关本科专业,虽然已经考虑在研究生教育中设置敦煌学的专业。但人才培养是一个长期的过程,硕士研究生的招生名额很少,师资力量有限,无法满足全国各高校和研究机构对敦煌学人才的急需,短期讲习班的举办是有效的办法。正如季羡林在中国敦煌吐鲁番学会成立大会的报告中说:“培养人才的途径是多种多样的。在大学里设置有关敦煌、吐鲁番学的专业,招收这方面的研究生。这是一个途径。此外还可以举办各种类型的、期限不同的讲习班,这也是一个的效的办法。”

教育部决定举办敦煌学讲习班,为何选定杭州的姜亮夫先生主持,而不是研究人员相对雄厚、研究人员较多的北京或甘肃?

第一、教育部在《关于发展敦煌学的建议》中说,王国维、罗振玉是敦煌学研究的第一代,向达、王重民、陈寅恪、常书鸿和姜亮夫是第二代。此时,向达、王重民和陈寅恪已去世,常书鸿长期在敦煌,此时也卸任了敦煌文物研究所所长,到北京任文化部顾问了。只有姜亮夫先生还奋战在教学、科研第一线,并担任杭州大学古籍研究所所长,1984年1月被国务院评定为中国古典文献学专业的博士生导师。

第二、从20世纪20年代到新中国成立前,我国学者只有刘复、胡适、向达、王重民、于道泉、王庆菽和姜亮夫等少数学者赴英法等国阅读过敦煌文献原卷。到1982年时,健在并留在大陆的只有王庆菽和姜亮夫,王庆菽任教于长春的吉林大学中文系,主要从事敦煌俗文学研究。姜亮夫任教于杭州大学,虽然擅长的是敦煌语言文字,但治学全面,在1955年就出版了世界上第一部全面系统讲述敦煌学的著作——《敦煌——伟大的文化宝藏》。并有研究敦煌历史和石窟艺术的《莫高窟年表》。杭州大学还有蒋礼鸿、郭在贻、张金泉等研究敦煌学的学者,是全国高校中敦煌学研究人员较多的重镇。

第三、姜亮夫一直关注敦煌学的发展,并勇立潮头。在敦煌学方兴未艾的20世纪80年代初,就发表了《敦煌经卷在中国文化学术上的价值》、《敦煌学必须容纳的一些古迹文物》。邓小平视察敦煌后,又写了《敦煌学规划私议》,文中说:听说“某领导去敦煌视察,听人说起日本谣传‘敦煌材料在敦煌,敦煌学在日本’,便立即电告北京筹备,使敦煌学有所发展。”在比较详细地介绍了敦煌文献的内容外,从10个方面提出了敦煌学研究中需要着力解决的问题。还特别说明:“要规划某件事并私议一番,就得对这件事有个全面的认识,而不能以个人喜、怒、爱、恶为标准来衡断一切。譬如我爱好韵书历史,我便只看见韵书一端,而不承认他人的辛劳、他人的成就,这嘞那嘞批评起人来,这不仅是气量太小,而且至少也是种笑话;要是严格点说,也是种近于毁谤的作风。所以既要避免片面性,更要避免专断、专横。”

当中宣部批准由教育部协调组织中国敦煌吐鲁番学会后,教育部积极筹备,决定周林顾问代表教育部在开幕式上讲话。为此,教育部高教一司于1983年7月初将周林的报告初稿寄给有关学者征求修改意见。姜亮夫先生虽然目疾严重,但坚持读完初稿,并撰写了《对教育部周林在敦煌学术会上的报告的一些补充意见》,提出了4条宝贵意见,其中之一就是人才培养:“培养人才的问题,似乎也应在大会闭幕时请领导提出来让大会商量。由部里大力扶持有培养条件的机构、大学,也可以由地方来担负一部分工作。”

在对周林的报告提出补充意见的同时,姜亮夫还提交了《敦煌学规划之一》,作为对《敦煌学规划私议》的补充,提出了建立专门研究机构、修建通往敦煌的铁路、在莫高窟附近盖“至少十幢旅游大楼”等设想。并强调说:这个设想如能 实现,“在十年后,‘敦煌学不在中国,而在日本’的耻辱才洗得清。”

可能正是由于姜先生的意见,在学会成立大会和学术讨论会期间的8月16日晚上,参加会议的杭州大学、武汉大学、兰州大学、西北师院、北京师大、厦门大学、复旦大学、上海师院、东北师大、山东大学、中央美院、四川大学、中央民院、西北民院、西藏民院、西南师院、南开大学和有关科研单位的代表专门座谈讨论了“敦煌、吐鲁番学”人才培养问题。其中“杭州大学张金泉同志在会上介绍了姜亮夫、蒋礼鸿先生计划在今年九月举办‘敦煌学讲习班’以及课程安排的情况”。在季羡林的大会报告中,也讲了举办讲习班的可行性,并特别说明:“杭州大学等单位已经这样做了。”

三、“敦煌学”讲习班的运作

在杭州大学同意并向浙江省高教局、教育部申请成立古籍研究所的时候,姜亮夫先生就有了举办敦煌学讲习班的设想。“一九八二年冬,姜老在有关部门的鼓舞下,创议办班,得到教育部与全国高校古籍整理规划会议的一致肯定和推举。”在姜亮夫先生提议举办敦煌学讲习班时,教育部也正在计划在有条件的高校举办古籍整理研究、讲习班,主要就是根据首席专家的专业特长。1983年4月2日,教育部委托杭州大学古籍所举办的讲习班,就是敦煌学。4月18日杭州大学古籍所成立后,立即将“敦煌学讲习班”作为所里的重点工作。1983年5月9日,就以学校的名义发出了“敦煌学讲习班”招收简章:

杭州大学招收敦煌学讲习班学员简章

我校古籍研究所,受教育部委托,开办敦煌学讲习班。兹将招收学员条件及有关事项,规定如下:

一、开办本班目的:通过学习,使学员对敦煌学内容有比较全面的了解,提高从历史、语言、校勘等各方面研究敦煌经卷的能力,以期成为继承老专家的学术成果,发展敦煌学的骨干力量。

二、修业期限:1983-1984学年的第一学期,全程共一学期,修业期满后,发给结业证明书。

三、招生对象、人数和办法。

对象:各高等学校于敦煌学有基础,有志趣的讲师以上的中青年专业人员,以及学术研究机构中相应的研究人员。

人数:二十名以内。

办法:个人申请,填写报名单,经所在校、(院)教务处(或科研处)审批推荐,再交本人有关专业论文一篇,于六月十五日前寄我校古籍研究所查核。经指导教师认可后,发给报到通知书。学员按规定时间办理报到手续。

四、收费标准:按教育部有关规定,学员每人收费贰百元。

五、指导教师:姜亮夫教授。

六、开设课程:

1.敦煌经卷综述。2.敦煌经卷研究。3.敦煌艺术概论。

4.国内外研究成果述评。5.业务实践。

以上课程,除指导教师讲授外,将聘请国内知名学者讲授。

杭州大学

一九八三年五月九日

敦煌学讲习班招收简章

招生简章发出后,古籍所就开始为上课讲授作准备,首先是制订了详细的教学计划:

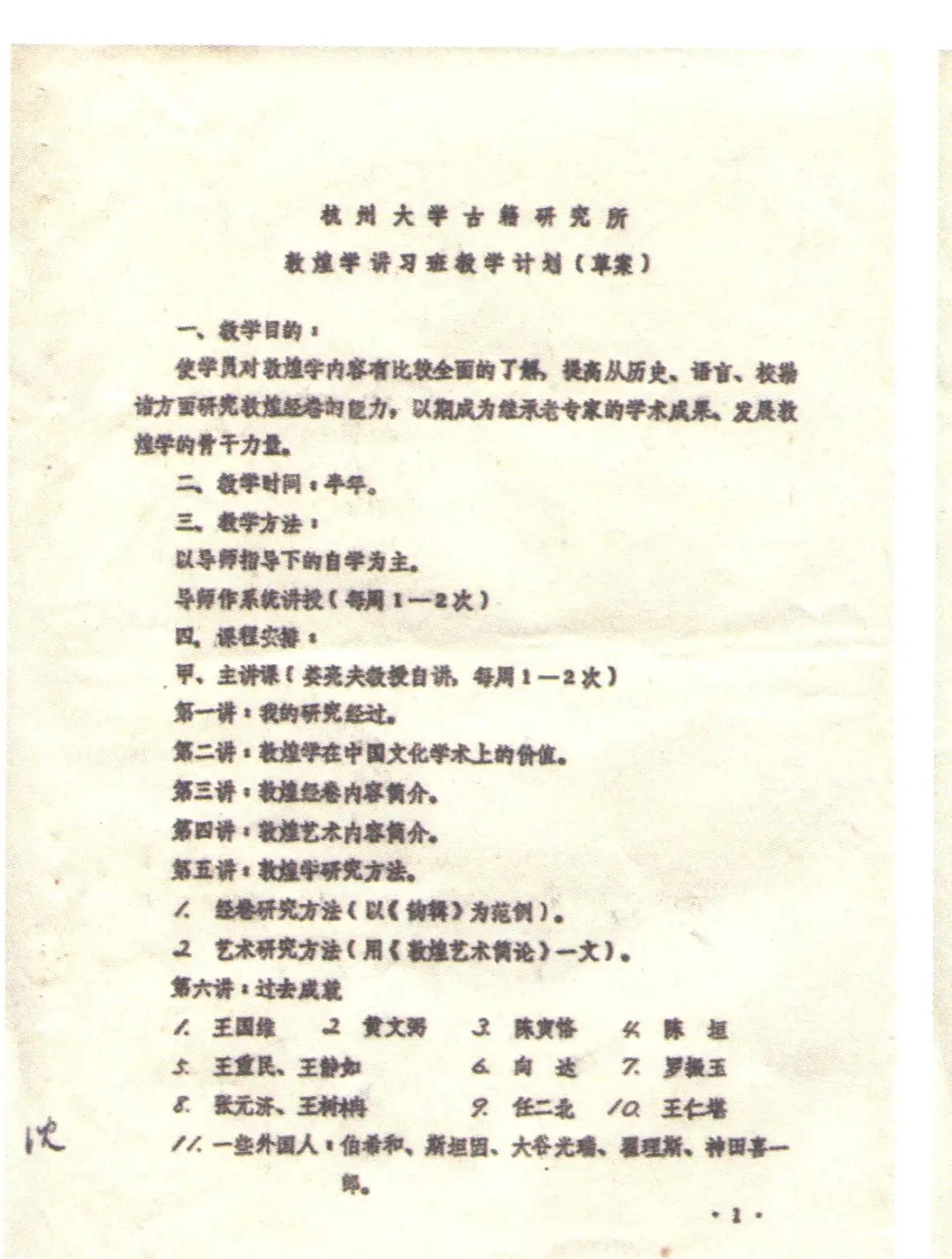

杭州大学古籍研究所

敦煌学讲习班教学计划(草案)

一、教学目的:

使学员对敦煌学内容有比较全面的了解,提高从历史、语言、校勘诸方面研究敦煌经卷的能力,以期成为继承老专家的学术成果、发展敦煌学的骨干力量。

二、教学时间:半年。

三、教学方法:

以导师指导下的自学为主。

导师作系统讲授(每周1-2次)

四、课程安排:

甲、主讲课(姜亮夫教授自讲,每周1——2次)

第一讲:我的研究经过。

第二讲:敦煌学在中国文化学术上的价值。

第三讲:敦煌经卷内容简介。

第四讲:敦煌艺术内容简介。

第五讲:敦煌学研究方法。

1.经卷研究方法(以《韵辑》为范例)。

2.艺术研究方法(用《敦煌艺术简论》一文)。

第六讲:过去成就

1.王国维 2.黄文弼 3.陈寅恪 4.陈垣

5.王重民、王静如 6.向达 7.罗振玉

8.张元济、王树柟 9.任二北 10.王仁俊

11、一些外国人:伯希和、斯坦因、大谷光瑞、翟理斯、神田喜一郎。

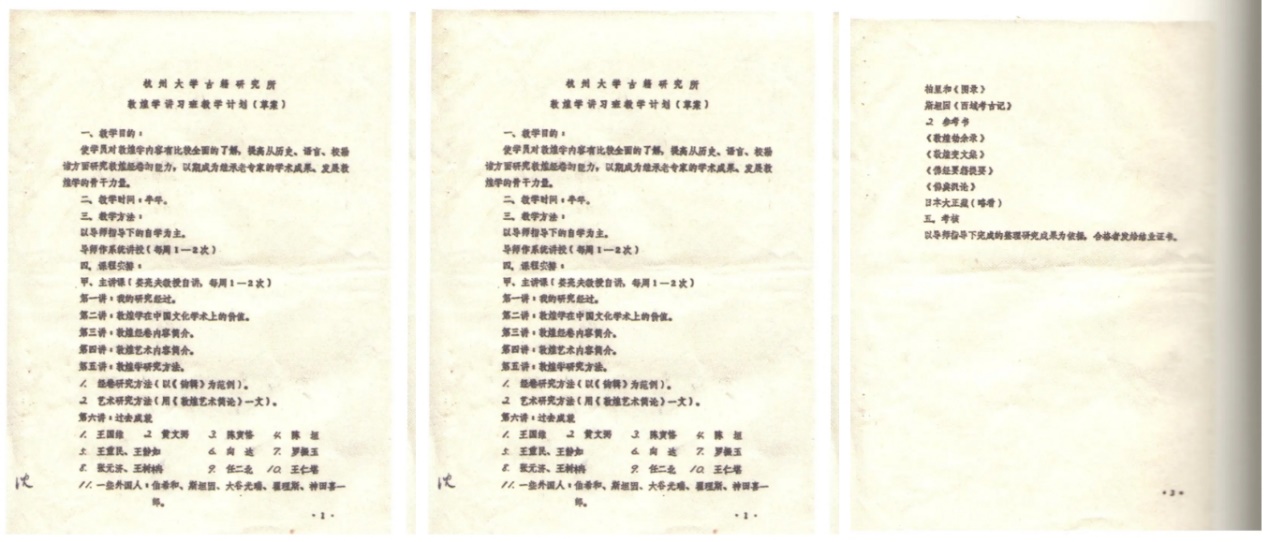

乙、专题课:

1.变文字义通释(蒋礼鸿教授)

2.变文用词变迁通例(同上)

3.敦煌曲子词与变文概说(张金泉讲师)

4.敦煌曲子词与变文用韵与西北方言考(同上)

5.中国造形艺术发展与敦煌(王伯敏副教授、美院)

6.敦煌艺术的继承与发展(同上)

7.佛传图与经变关系(同上)

8.中国雕塑艺术与敦煌(史岩教授、美院)

9.敦煌艺术与麦积、大同、洛阳、金陵、杭州、大足之关系(同上)

10.敦煌艺术中之建筑(沈康身副教授)

11.敦煌艺术与阿旃达(同上)

12.放映幻灯片(同上)

13.西北史地概述(黄程)

14.佛典汎论(待选)

丙、实习:

1.用碛砂藏整理各经目录与敦煌经卷总目核对,分别作出索引,复写三分。

2.整理姜亮夫先生所为高僧三传,写成清本。

丁、读书:

1.必读书:

《敦煌古籍叙录》

《敦煌——伟大的文化宝藏》

《唐代长安与西域文明》

王国维、陈寅恪两先生全部论文,并就此辑为专书

柏里(希)和《图录》

斯坦因《西域考古记》

2.参考书

《敦煌劫余录》

《敦煌变文集》

《佛经要籍提要》

《佛典汎论》

日本大正藏(略看)

五、考核

以导师指导下完成的整理研究成果为依据,合格者发给结业证书。

敦煌学讲习班授课计划

敦煌学讲习班授课计划

在制订教学计划的同时,根据姜先生的身体状况,提前做了预案:由于当时姜亮夫先生已经82岁了,“高度近视,身体衰弱。”1982年在兰州、敦煌举行的敦煌文学研究座谈会和1983年在兰州举行的中国敦煌吐鲁番学会成立大会,他都没有参加,只提交了书面发言。“为了能保证按时上课,先由张金泉为姜老录音,当姜老身体不好时就放录音。”

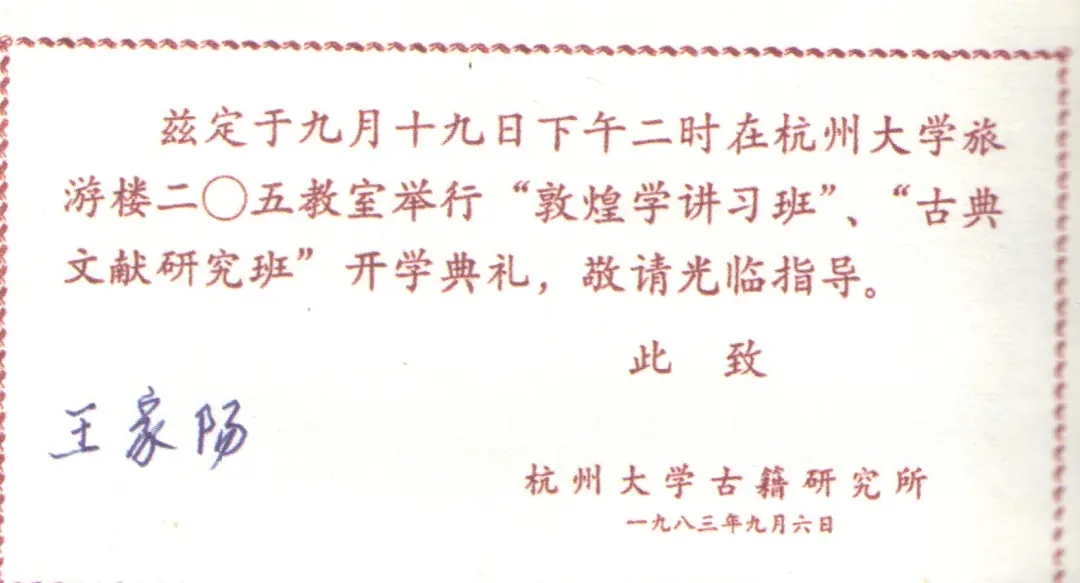

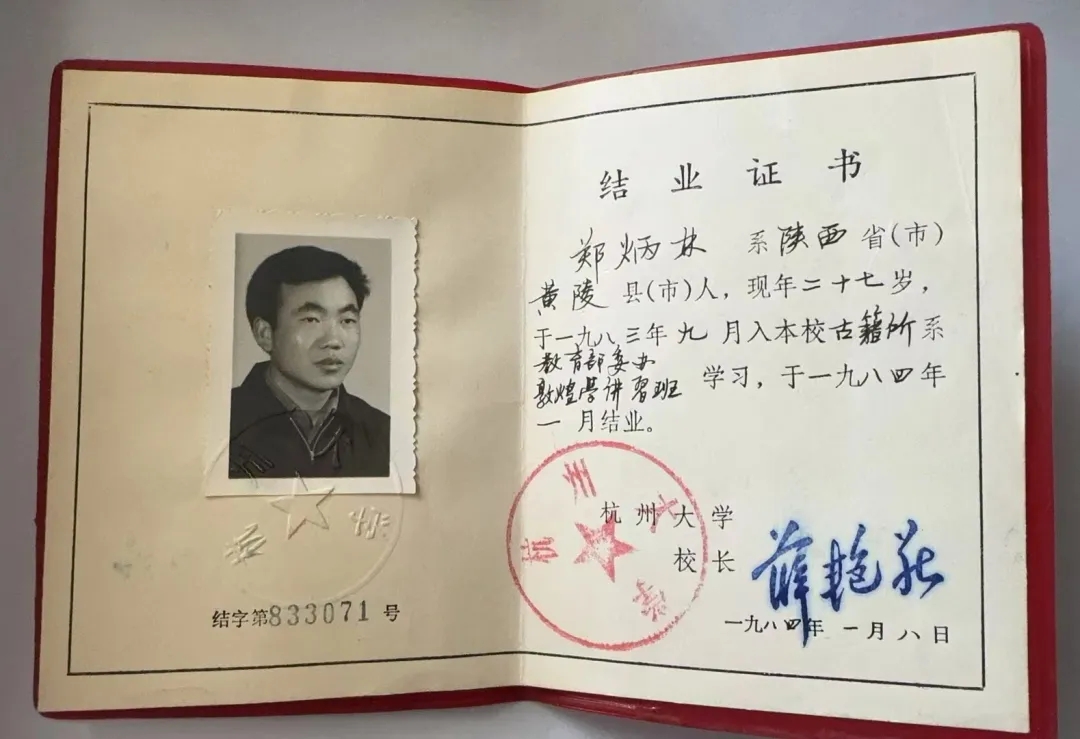

敦煌学讲习班开学典礼邀请函

讲习班招生名额是不超过20名,实际招收了14名,此外还有旁听生多名。1983年9月,学员们准时报到,他们“来自新疆、甘肃、吉林、辽宁、四川、湖北、湖南、浙江八个省”。 “其中讲师八名,占一半以上。最高年龄五十一岁,最低二十七岁,多数是四十以上的中年,分别来自研究机构和高等学校。他们几乎都是发表过专业论文的、对敦煌学有志趣的骨干力量”。如兰州大学郑炳林、杜斗城、敦煌文物研究所汪泛舟、西北师范学院王永曾、西北民族学院唐景福、孙尔康、新疆师范大学彭琪、甘肃省社会科学院翟建波、浙江师范学院的胡从曾、辽宁师范大学张弘等。

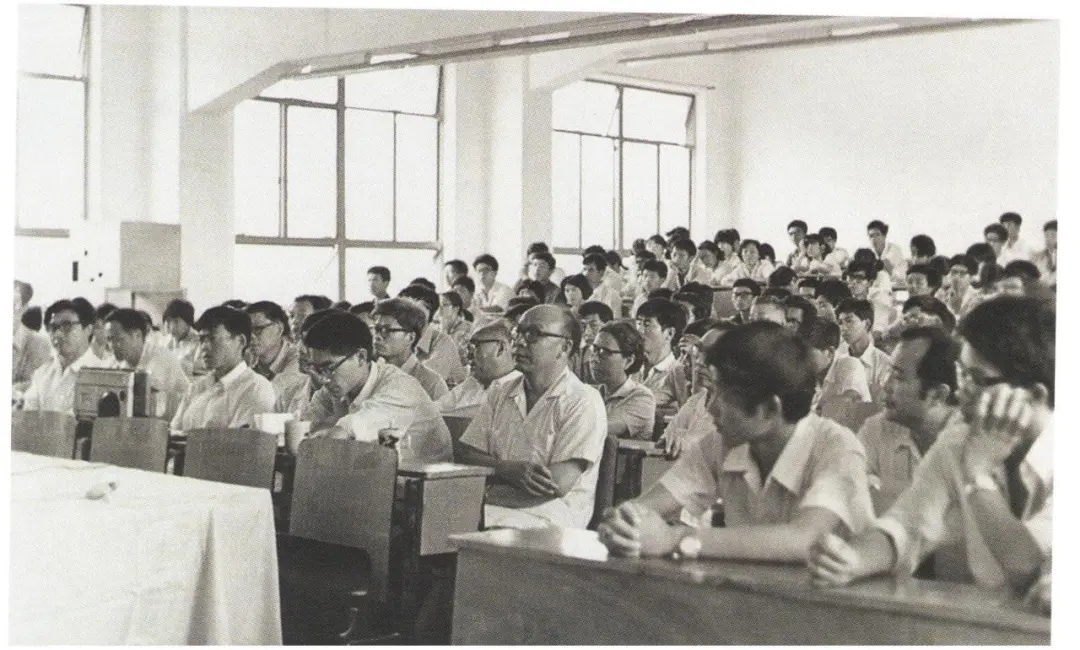

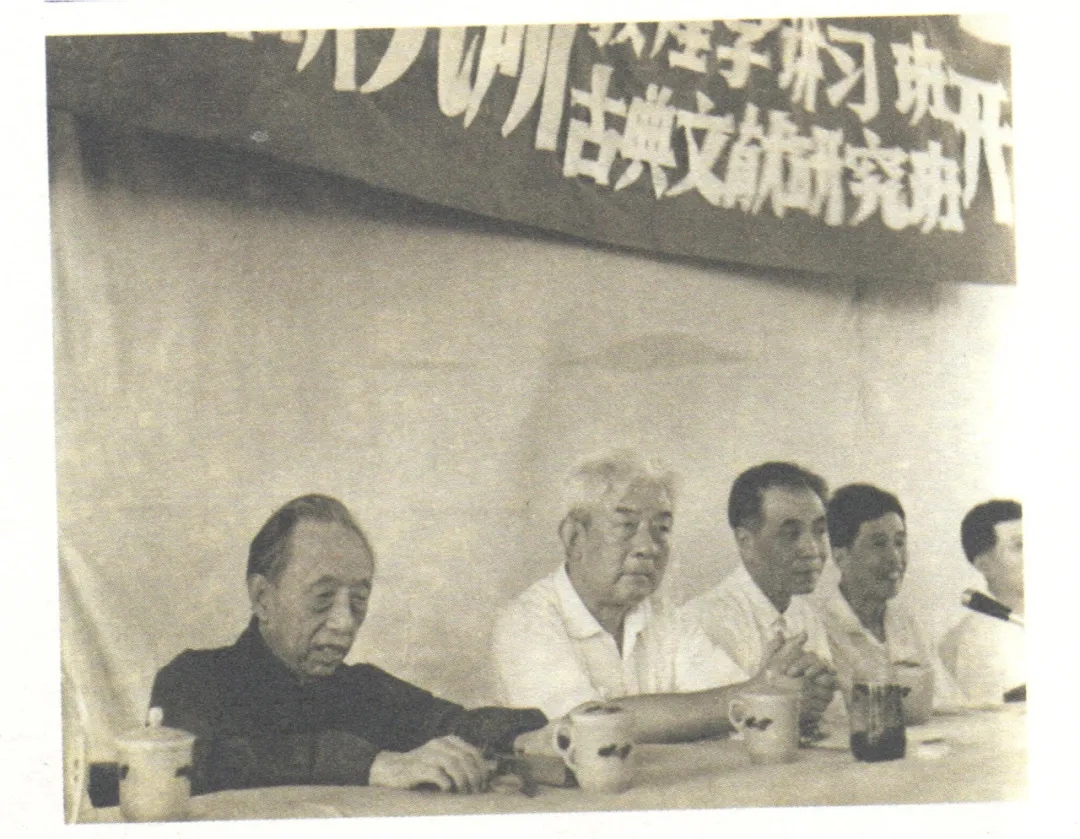

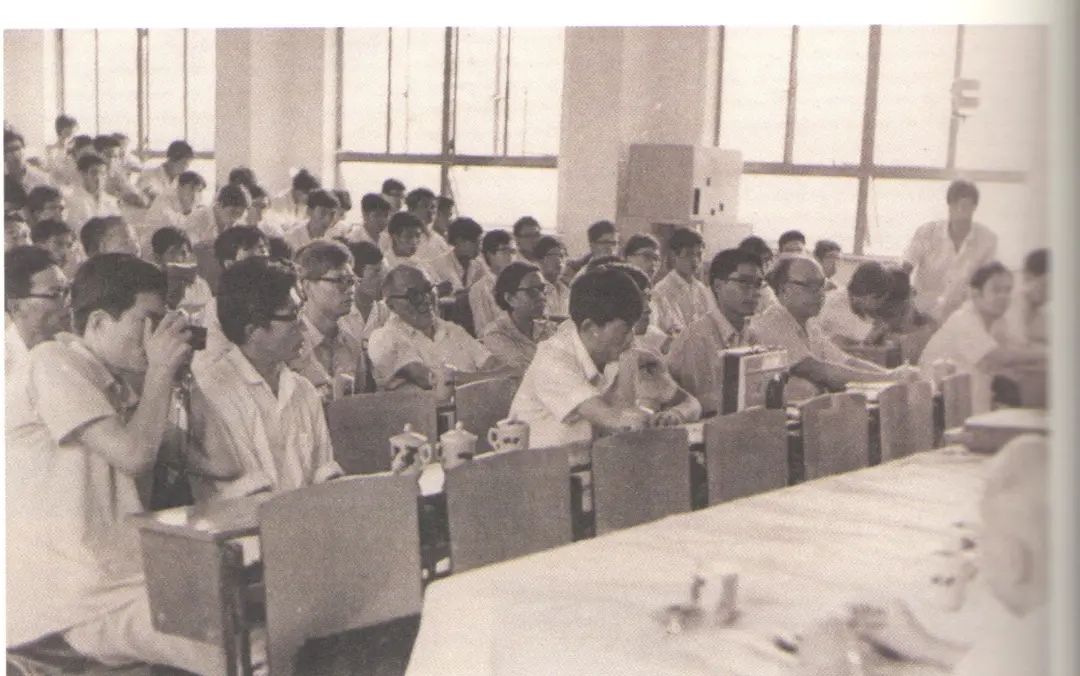

敦煌学讲习班开学典礼(19830919)

在新学期开学的9月19日下午二时,在杭州大学旅游楼205教室举行“敦煌学讲习班”和“古典文献研究班”开学典礼,浙江省人大常委会副主任商景才、浙江省政协副主席江希明及杭州大学领导黄逸宾、薛艳庄等参加了开学典礼。商景才、江希明和姜亮夫先生在开学典礼上作了重要讲话。

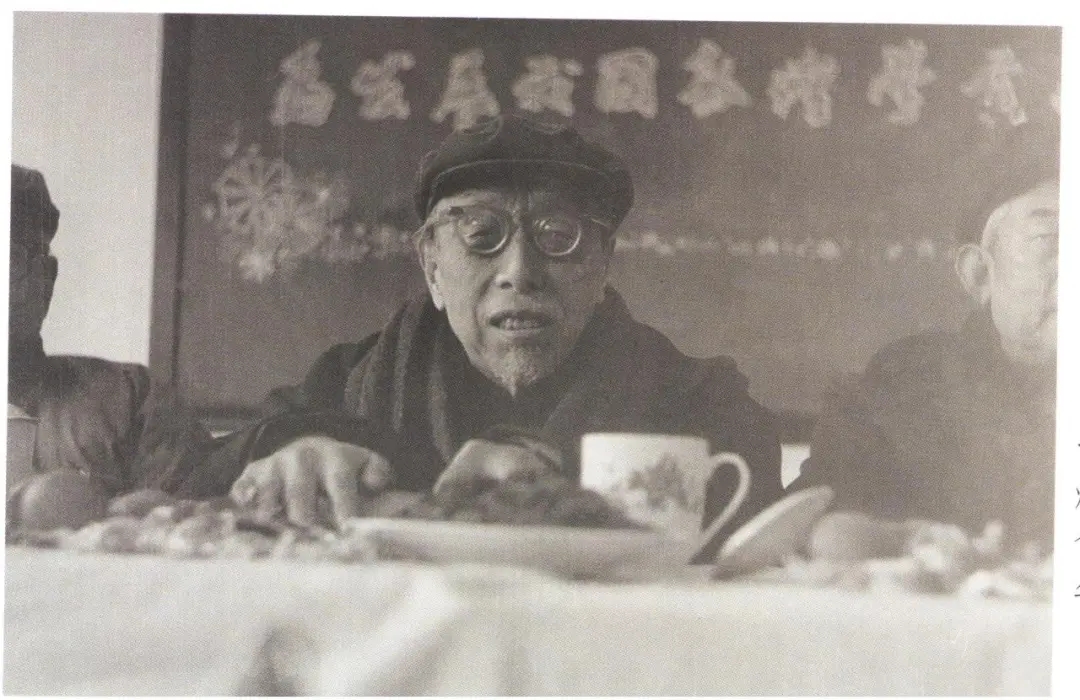

姜亮夫在敦煌学讲习班开学典礼上讲话

敦煌学讲习班的创办,受到社会各界的普遍关注,“人民日报、光明日报、文汇报、浙江日报、敦煌文学研究通讯等报刊都作了专题报导,浙江电视台播发了开学典礼实况。新华社为姜亮夫教授发了国际专稿。”

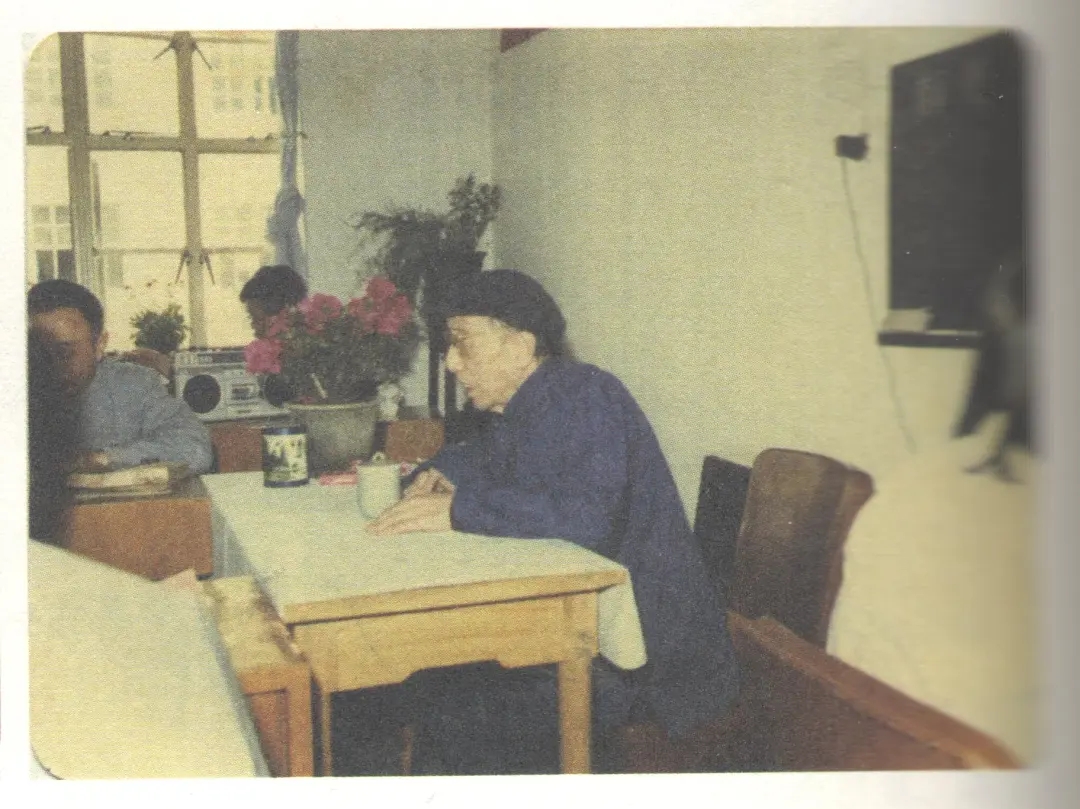

姜亮夫在敦煌学讲习班上授课

在这期讲习班上,姜亮夫先生不顾年高体弱,系统地给学员们讲授了“敦煌学概论”。主要内容有“我与敦煌学”、“敦煌学在中国”、“敦煌学在中国文化史上的价值”、“敦煌遗书简介(分佛经、道经、 儒经、历史、地理、语言、科技)”、“敦煌艺术综述”、“敦煌学研究成果综述”、“敦煌经卷研究方法简介”等。

敦煌学讲习班

讲习班除姜亮夫先生主讲“敦煌学概论”外,还有其他的课程,由杭州大学校内外学者分别讲授:

1.“敦煌变文字义通释的研究方法”,杭州大学蒋礼鸿教授讲授,共3讲。内容主要是阐明蒋礼鸿《敦煌变文字义通释》的写作动机、方法和今后设想。认为今后应从解疑、通文、证俗、探源等方面努力。

2.“变文䪨系”“变文据音校勘十例”,杭州大学张金泉讲师讲授,共4讲。

3.“佛学概论”,安徽师范大学乐寿明副教授讲授,共10讲。主要介绍我国佛教史各时期的概况,各宗派的代表人物和代表经书,还简要介绍了印度佛教史。

4.“敦煌壁画艺术”,浙江美术学院王伯敏副教授讲授,共4讲,主要是阐明敦煌壁画在世界美术史上的地位,敦煌壁画的内容和特点。

5.“敦煌建筑艺术”,杭州大学数学系沈康身副教授讲授,共2讲。内容主要是比照印度阿旃陀艺术和国内各地石窟,详述敦煌建筑艺术的特色。

从授课教师和课程可知,敦煌学讲习班除姜亮夫主讲外,还有敦煌壁画、建筑艺术和变文、佛教等专题讲座。

在杭州授课的同时,讲习班学员还赴敦煌考察。在敦煌期间,聘请敦煌文物研究所副所长樊锦诗作了“敦煌洞窟分期介绍”的学术报告,参阅了敦煌文物研究所遗书研究室所藏的部分敦煌遗书,请遗书研究室主任施娉婷介绍了敦煌遗书研究的情况。

敦煌学研究的主要对象是敦煌文献和石窟艺术,尤其是各地的石窟既有联系又有区别,所以敦煌讲习班也根据学员的来源采用了不同的考察路线和重点。一路由敦煌文物研究所汪泛舟带领赴敦煌考察,另一路主要是甘肃的学员,则组团到绍兴、宁波、天台山、普陀山、上海、苏州、无锡考察南方佛教遗迹和寺院。

姜亮夫先生除了给学员授课外,“还多次开设专题讲座,亲自撰写讲义、选编参考文献约三十万字。”并“邀请全体学员座谈,询问学习情况,征求听课意见。”学员们说:“作为敦煌学的老前辈,姜老的确造诣高深,这次我们亲聆教诲,收获很大,对敦煌学有了更全面的了解,并为今后的研究工作找到了正确的途径”。学员们表示:“我们不但要继承姜老的学术,更要学习姜老的治学精神和可贵的事业心。”讲习班结束后,姜亮夫先生说:现在“我如释重负,我对敦煌研究的期望在这一次讲课中得到充分表达,我希望中青年教师努力,为敦煌研究作出贡献,为中华民族争光。我相信总有一天敦煌在中国,敦煌学也在中国。”

四、讲习班成功的原因和后期规划

杭州大学的敦煌学讲习班,是由教育部主导、支持,姜亮夫先生主持,举全校之力举办的。“敦煌学讲习班”的成功举办,除了姜亮夫先生有崇高的学术声望,杭州大学校领导的支持、校内有关部门的积极配合,从而能够聘请校内外专家授课外,主要还在于教育部的大力支持。“教育部文科科研处对办学原则曾多次指示,对办班过程中提出的问题,及时解决”。

当时教育部高教一司文科科研处的处长是章学新同志,他对敦煌学一直很热情。1981年8月邓小平视察敦煌后,教育部开始关注敦煌学,10月教育部蒋南翔部长到敦煌视察,陪同者就是章学新处长。教育部拟议加强敦煌学研究时,章学新处长还到兰州大学、北京大学、北京师范学院、中国社会科学院历史研究所等单位调研敦煌学。筹备成立中国敦煌吐鲁番学会时,主要的办事机构就是教育部高教一司的文科科研处。1983年召开的中国敦煌吐鲁番学会成立大会,章学新处长还作为教育部的代表,被选为大会主席团成员。

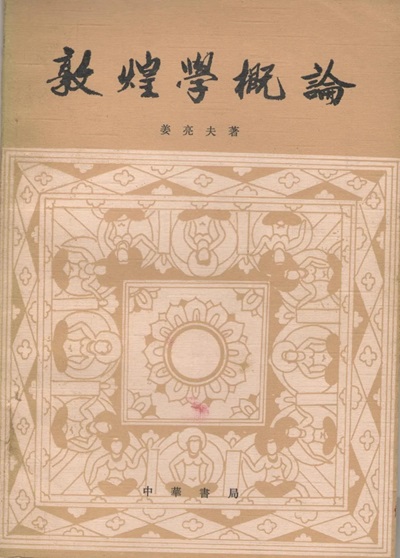

姜亮夫的讲稿整理后出版了《敦煌学概论》

正因为章学新处长对敦煌学特别关注,讲习班开学不久,他就于9月下旬专门来杭州大学检查工作,“特意听了敦煌学讲习班的课”。杭州大学古籍所借章学新处长“检查之东风,提出带学员去敦煌实地考察的申请。获准后,在教学告一段落时,由雪克先生率领全体讲习班学员赴敦煌考察。”讲习班的结业总结说:“原来因本期讲习班期限短,没有安排赴敦煌考察,在教学实践过程中,我们修证了原来的教学计划,教育部经研究后,拨了考察经费,给予支持。” “经教育部批准,古籍所还组织学员们到甘肃敦煌莫高窟进行实地考察,参观了六十个主要洞窟和五个特级洞窟(这五个洞窟一般是不对外开放的),参阅了敦煌文物研究所遗书研究室所藏的部分敦煌遗书”。

姜亮夫在敦煌学讲习班结业茶话会上讲话(19840106)

第一次敦煌学讲习班结束后,杭州大学古籍所曾考虑举办第二期讲习班,并拟议了计划:第二期敦煌学讲习班“以一年为宜。根据本期经验,赴敦煌考察是必要的,时间需一个月。”由于第一期讲习班的学员包含语言、文学、历史、考古、宗教等专业,不利于深入钻研。“根据杭大古籍所的情况,考虑第二期以语言、校勘作为重点。”第二期的办班计划未能执行,一方面可能是太过专门,另方面从1984年开始,各高校对工农兵学员进行了分流,或进修培训,或转入行政岗位;许多高校采取在职或委培的方式,鼓励留校的青年教师攻读研究生。在这样的背景下,拟议中的第二期敦煌学讲习班未能举办。

“以一年为宜”的第二期讲习班计划未能落实后,杭州大学古籍所还计划于1984年11月举办一个月的敦煌学讲习班。拟招收“高校或研究机构有志于敦煌学研究的中青年专业人员”。仍然由姜亮夫先生主讲,拟讲座的课程有“敦煌经卷综述”、“敦煌经卷研究”、“敦煌遗书的语言研究和校勘”、“国内外研究成果评述”等。但由于形势的变化,仍然未能举办。

讲习班学员郑炳林的结业证书

任何事物都有一定的时代背景,都是一定历史时代中的产物,“敦煌学讲习班”也不例外。由于有“敦煌在中国,敦煌学在日本”的传言,国家开始加强敦煌学研究,而青年学者由于缺少敦煌学的基础知识,为尽快提高他们的专业水平而举办讲习班。到1984年,国家已经审批通过了两批博士、硕士学位授权点,研究生招生数量逐渐增多,培养也更趋规范。在职称评审等方面,更加注重学历和学位,从而使既没有学历,又没有学位的各种助教进修班和讲习班逐渐退出了历史舞台。

敦煌学讲习班毕业合影

(转载自“浙江大学中亚与丝路文明研究中心”微信公众号)