毕淑敏:我完成了对昆仑山脉的承诺

1987年,毕淑敏开始写作,第一篇小说名叫《昆仑殇》。

2025年3月,她再次完成了对军旅生涯的书写。

小说《昆仑约定》是一部致敬青春、致敬军人的大书。不仅因为它近70万字的体量,更因为它写出了边防军人的精神高度。在被认为生命禁区的昆仑山上,一群普通的战士,用生命守护边防,他们的故事既遥远又切近,既平凡又神圣。

《昆仑约定》,毕淑敏著,人民文学出版社

“这里的故事只有云知道”,这是作家写在自序里的首句,也是本书结尾的最后一句。

“不辜负这座山,是我对自己许下的心愿。那时我们十几岁,尚未来得及盛开为花,就被生活直接拍砸成凝冻的松柏。在海拔近五千米的边防线上,我和战友们曾全力以赴保家卫国,将残酷过成家常。我们的存在,让背后的山河和人民,安享和平。每日望向苍莽山河,我许下心愿……”

当划上最后一个句号,她知道终于完成了对一座山脉的承诺。

毕淑敏

1

中华读书报:您曾在1987年发表《昆仑殇》,相隔近40年,再回顾和描写那段军旅生涯,经历和心境想必大有不同。《昆仑约定》和此前的《昆仑殇》有什么关联吗?

毕淑敏:我在北师大读研究生班时,导师童庆炳说过,“一个作家的作品内核,始终是如一的”。对我来说,我的精神故乡就是无比辽阔、悲怆的高原,最原始的冲动和写作的初心都发源于此。半个世纪前,资讯不发达。我当年入藏时,完全不知道阿里这个地方。当我第一眼看到那块边陲的时候,强烈的感觉是,这地方还是地球吗?会不会是火星?我少年时读过《大战火星人》这本科幻小说,留下深刻印象。后来看到火星表面图片,有些地貌,的确和当年我们生活战斗的地方太相似了。但身上的军装让我意识到,这里不但是地球,更是中国领土,我和我的小伙伴们,要用年轻的生命结成钢铁长城,守卫祖国安宁。也许有人觉得使命感可有可无,但对我来说,万分重要。包括写作。为曾经的岁月秉笔书写,是我的初衷和坚持的动力。我的写作过程始自《昆仑殇》,大体终自《昆仑约定》。以后或许还会写一些短文,但此系列基本完结。

中华读书报:当年的《昆仑殇》是在什么背景下完成和发表的?

毕淑敏:1980年,我已从边防部队转业回北京,在一家工厂卫生所当医生。记得我写完《昆仑殇》,第一个动作是先数了数字数。哈!有五万多字。还挺佩服自己的,一口气写了这么多字,比我平日常写的病历病案讨论什么的可长多了。总算把我心中的故事写出来了。下一步就是找个文学刊物投稿。抬头张望,我在文学界举目无亲,完全没有方向。随手抄下《解放军文艺》的地址:北京西城区茅屋胡同甲三号,让我先生找个邮局,帮我给寄出去。记得那天他过了好长时间才回家,我挺纳闷,因为邮局离我家并不远啊,怎么这么慢?他解释说,怕邮寄不保险,稿子寄丢了我难过,他就骑车先到西单,四处打听具体地址,最后直接把稿子送到编辑部了。编辑问他:你原来是哪个军区的?我爱人说:“不是我写的,是我妻子写的。她原来在西藏。”编辑就把稿子归到西南大区,并说,三个月内未见通知,你可自行处理稿子。我当时在挂历上翻了三个月,在某天标记了一下,心想,到那时还没人理我,就再说吧。几天之后,编辑老师给我回了一封信,大意是看了稿子,被内容震撼。请作者速来编辑部面谈。

我记得当时见面是在会议室,除了责编,还有一些领导和同志。原来他们要确认一下这稿子是不是我写的,是不是处女作。因为他们觉得行文不像女性,大致有十年的写作经验了。我回答说,我过去写的都是病历,最长最详尽的是死亡报告。

编辑们问我除此篇之外,还有没有别的作品。我很不好意思,觉得一个人若只写一部作品,太偶然了,就说还有。编辑立即说,那请拿来,我们再看看。我慌了,因为根本就没有另外一篇啊。我只好硬着头皮说,我再抄一遍,过些日子拿来。回家后,我急忙又写了一个中篇小说送到编辑部,他们看后,说这篇我们也用了。就这样,我的《昆仑殇》发在了解放军文艺社1987年第四期《昆仑》上,另一部中篇小说《送你一条红地毯》,发在同年第五期上。两篇皆为头题。我至今感谢解放军文艺社的领导和我的责任编辑海波同志。对社会上的自然来稿,如此不拘一格一视同仁,没有任何后门,完全从文本出发,秉公办事。

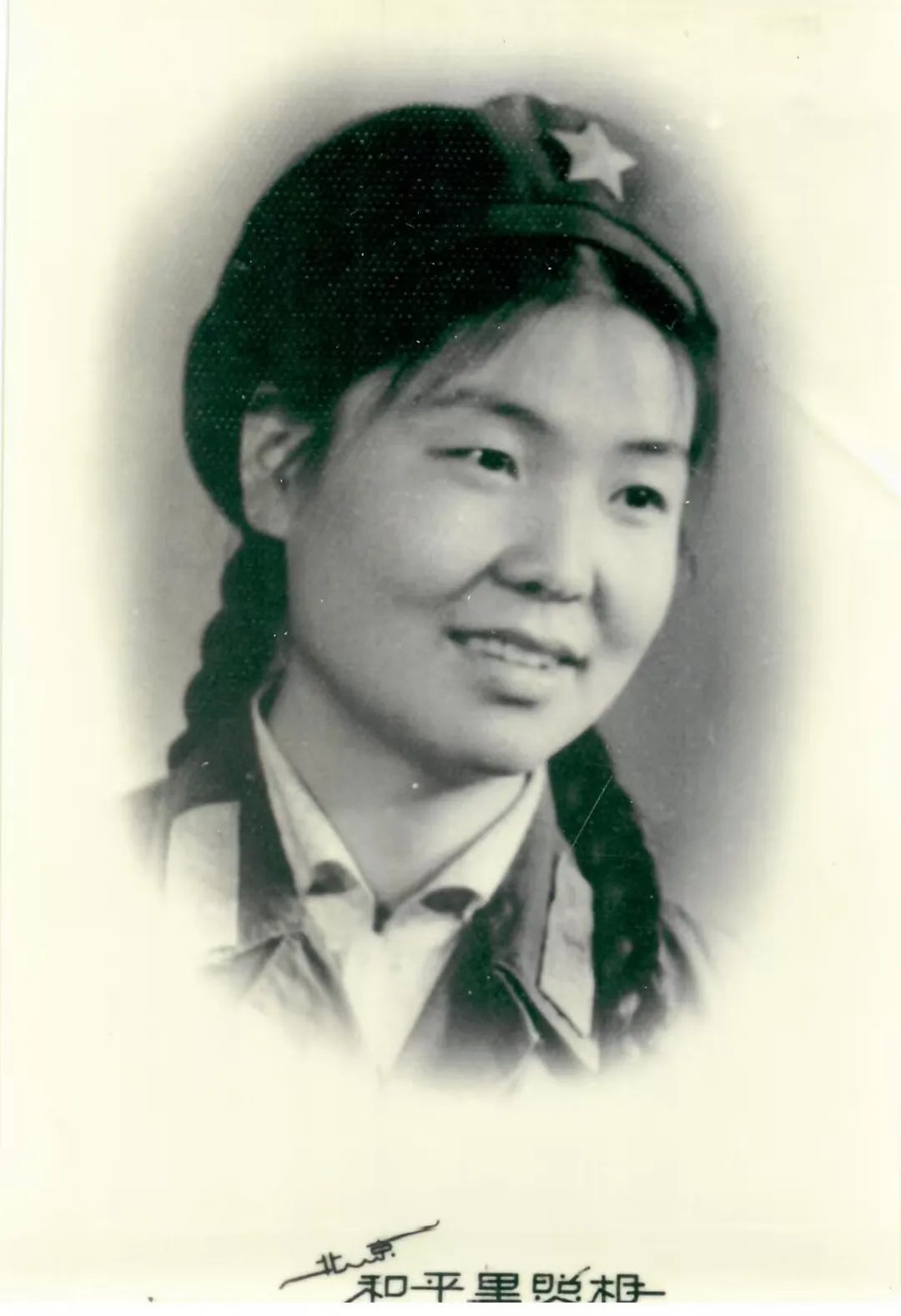

毕淑敏在1975年

中华读书报:近40年后再提笔,是什么原因触动您写《昆仑约定》?

毕淑敏:之所以要写《昆仑约定》,是因为我心里的话还没有说完。那里海拔非常高,严寒,缺氧,条件很恶劣。那里埋葬着我的青春。我回到城市过我的后半生,但还有人在那里继续战斗,有的甚至永远留在了那里。我曾面对雪山发誓,今生如有机会,我要把这里发生的故事写出来。这想法像一粒种子,埋了很多年。

之所以迟迟没有动笔,原因有三。一是自己的手艺不行。写长篇像跑马拉松一样,需要韧性、体力,也需要技术,精神要持之以恒的强大,我尚未准备好。二是会涉及一些人和事,我希望能更多保护小说的原型,不要连累他们,时间拉得足够远,会比较好。现在已经过去了半个多世纪,很多人已不在人间了。我尽可能地将影响降至最低。已没有人能识别出小说中的人是谁了。三是我想在生命末期把它完成。古话说,人之将死,其言也善。临近死亡的时候,客观上有利于我更多说真话,袒露自己的真实情感。

就这样,我把那颗种子,小心地埋到我70岁的时候。有一天,我想,七十,随心所欲不逾矩。那就开始吧。也有一个小算计,我想再不开始,身体万一出了差池,就来不及了。

2

中华读书报:听说《昆仑约定》正式出版前还有过一次改稿。修改了哪些方面?

毕淑敏:出版前出版社印了个白皮本。感谢专家们认真读了,又谈了读后感。我很感谢他们,因为开讨论会的那天,正是大暑,非常炎热。表扬鼓励的话,我就不多说了。意见当中特别一致的就是书有些厚了,可否适当删减。我虚心接受,在最后一遍修改时,谨记鲁迅的话:“写完之后至少看两遍,竭力将可有可无的字、句、段删去,毫不可惜。”就这样,删了几万字。但现在仍有近70万字,700多页。在很多人沉浸在碎片化阅读和短视频的漩涡中时,这本书的体量还是很让我发愁的。非常感谢人文社的担当,他们接受了这本书的厚度。毕竟这是一个遥远的故事,不知道现今快节奏裹挟下的人,特别是年轻人,还有没有兴致沉下心看这样的故事。

中华读书报:故事其实非常吸引人,但是感觉前半部分节奏还是稍慢了些,从部队拉练往后,逐渐进入高潮。

毕淑敏:作家一生都在写自己的经历,这些经历是不可重复的资源。当然也不可无尽挥霍素材。

我想在《昆仑约定》中表达以下几个层面。一是日常生活的艰苦卓绝。约960万平方公里的国土是一个固定的神圣数字。边防是要守的。尚未立界碑的地方,就用血肉之躯标定。我想用这本书,将我的戍边经历与更多人分享,有人在卫国,忍常人难以忍受之苦。二是年轻士兵,不仅仅遭受皮肉之苦,还牺牲了爱情。三是在这一切之上,有时还要贡献生命。我心中是按这个步骤向前递进的。

中华读书报:《昆仑约定》包罗万象,知识点密集,信息量大,通过阅读不知不觉地了解很多知识。您在写的时候,是不是有野心写一部有关高原和部队的百科全书?

毕淑敏:并无野心,只想实事求是。可能书中关于高原医学的部分笔墨多一点。高原医学是医学中的独立分科,但一般人不大涉及。卫生部门倡导叙事医学,我很愿意尽自己的一份薄力。

中华读书报:我想护士郭换金身上应该有很多您的亲历,包括她特别想吃到一枚杏子、拉练中无法忍受痛苦想壮烈牺牲的想法……这样一来对于真实和虚构的把握是不是有可能成为挑战?

毕淑敏:对于真实和虚构的界限把握,我在北师大读书时,心理学教授的一句话对我启发很大。她说很多人的经历,本质上并不仅仅是属于他个人的记忆,在某种程度上,是人类思想的共同财富。你如果知道了,隐藏起来不说,这并不符合人类分享的原则。每个人的生涯、情感的曲折跌宕、失败的惨痛教训、成功的诸多因素,都要融入更多人的血液和精神。她教授我的方法是,分享这些故事的时候,有责任将它变形。掌握的方法界限就是:你要保证,不能让读过这些故事的人,在人群中识别出他是谁。

我觉得鲁迅所说“人的模特”很精彩。“嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西。是拼凑起来的角色。”没有一个人照拓生活的原型。比如书中的男主角景自连,便是虚构的人物。书中关于他牺牲后遗体处理的细节部分,则是我的亲身经历。

3

中华读书报:听说您在创作过程中多次住院。

毕淑敏:本书的主题,还有书中的情节、细节描写等,对我来说不算困难。人物关系的处理、分寸感的把握,也不构成问题。写作的时候并不觉太吃力,但写完后,本应该轻松,估计年纪大了,写的时候不觉得,写完兵败如山倒。我入伍时是特级身体,这么多年几乎没住过医院。写这部长篇过程中却四次医院、三次急诊,有一次医生接诊后直接报了病重。大概像马拉松选手,冲刺还能鼓着劲儿,冲刺完了就瘫在那儿。我这个潜伏了半个多世纪的心愿,一朝实现,险些耗尽我的全部生命能量。

有读者和编辑在阅读中掉了眼泪,问我写的时候是不是也如此。我还是举马拉松的例子,选手不可能一边跑一边流泪,他要完成心中的愿望,只有勉力向前,顾不上落泪啊。

中华读书报:尽管您谦虚地说自己“手艺不行”,实际上阅读中会发现,您是很有技巧的。悬念迭出,引人入胜。

毕淑敏:写的时候费了些心。故事发生的年代和生活隔得有点远。现实中,像烟火气、美食博主、巴黎时装秀、恋爱攻略、美容防衰老秘籍等热点话题,比较容易吸引眼球,引起年轻人兴趣。我写的故事那么久远了,周围毫无风景可言,终日脱水菜冰雪覆盖。在书中,我有意把男生写得很英俊。真实情况是,高原缺氧对人的相貌摧残十分严重,人人都饱经风霜的沧桑。但我想如同鲁迅先生说,他不惜用了曲笔,在夏瑜的坟头上添了一个花圈。我想,我干脆用直笔,将这些一眼看过去乏善可陈的丑小伙子,直接写成英俊。设想他们如果不是在残酷高原戍边,个个一表人才。我就用笔,索性还他们以壮美。这也许算是我做小说家的一个小小特权了。

中华读书报:小说里没有一个纯粹的坏人,包括麦青青、文慎笔,有点“阴”的阳政委、没有担当的门可闩……整部作品,对于人性的刻画和挖掘令人佩服。您是怀着怎样的心态去看待、描写笔下的人物?

毕淑敏:人性不可能清澈如透明的水晶。我承认人性的复杂始终存在,无时不在。人性有幽暗之处,一旦探索深入到那个角落时,会感到震惊和不可置信,难以容忍。但它们也的确是人性的正常组成部分,小说家不可视而不见,粉饰太平。人性有其非常深邃和暗淡的底色,我们应有勇气直面惨淡。

中华读书报:三门主要以人为研究对象的学问——医学、文学、心理学,您都涉足了,这使您的创作具有特殊的优势。尤其是医生的经历,使《昆仑约定》体现出非同寻常的生死观。小说中景自连殉国,楚直殉职,尤其是最后潘容和郭换金对死的看法,更令人动容。您希望向读者传达怎样的生死观?

毕淑敏:有读者提出,军医楚直怀疑狮子石有辐射,还以身试法,这合逻辑吗?我想,两弹元勋邓稼先在1979年一次核航弹空投试验失败后,冲在前面,查看碎弹。过量的辐射严重损害了他的健康,最后献出生命。作为顶级的科学家,他难道不知道爆心有害吗?但他依然勇往直前。小说中特定情况下的楚医生奋不顾身,也是基于他的职责。其中相关细节、放射性症状的描写,我都查了相关医学资料。

4

中华读书报:从1987年发表处女作《昆仑殇》起,到《预言死亡》《婚姻鞋》和此后的《红处方》《拯救乳房》等长篇小说,您的作品主题宏大,气势磅礴,对人生、社会关怀冷静理智。而且几乎每一部作品都畅销。《血玲珑》《红处方》等曾改编成电视剧。这部作品也同样,画面感很强,是不是已经有影视方面的洽谈了?

毕淑敏:有几家在谈。我都在给他们泼冷水,提醒他们这个内容,拍成剧可够难的。他们表示不畏难,愿意一试。

中华读书报:您的小说既端庄严肃,还有一种难得的乐观和幽默感。

毕淑敏:我基本上是循规蹈矩的作家。你得认真读,才会觉察到我对生命的基本看法。我年少时,见识过十分残酷的生命过程。那时我就想:人只有一生啊。到底怎样度过,全在心意中。你可选择忧愁或快乐。我决定选择明亮、温暖、快乐、勤奋的一生。

中华读书报:小说中还有不是军人身份的古墨夫妇,他们献身国家科技的情怀,也非常令人感动。这对知识分子和他们留下的书,在小说中承担了什么?

毕淑敏:除了边防军,那里还有一代又一代的地方工作人员、科学家等很多人的奉献。他们也阙功至伟。我本人也好奇,为什么青藏高原上能找到贝壳和古生物化石?好奇埋在书中,想让故事的空间和时间感更拓展些。

中华读书报:对于长篇,您一向是很沉得住气。记得非典时写《花冠病毒》,也是沉淀了好多年。您对于长篇的创作理念是什么?

毕淑敏:我忠于初心。目前流行什么,对我来说并不最重要。素材积蓄,内心激情饱满,对主题有了某种明晰与升华,当这一切具备时,方觉得此事可做。就像老裁缝有块好布料,没想好就贸然下剪子,裁剪不当对不起料子。我感谢北京作协对我的包容。我在北京作协时,每年年初报写作计划时,我都说将写一部关于年轻时当边防军的小说。等到年底总结时,别人都基本完成了计划,我却交了白卷。一年年过去了,大约过了小十年,我仍没动笔。北京作协没人催过我,让我在宽松的环境和时间里,从容地完成了心中积蓄已久的这部作品。

对我来说,《昆仑约定》是非常重要的作品。我总算完成了对一座山脉、对许多活着和死去的战友的承诺。

中华读书报:在快节奏、碎片化的时代,阅读60余万字的一部长篇,确实是有挑战性的。您担心读者会有阅读障碍吗?如果进入小说,您有什么建议?

毕淑敏:我希望人们能透过这部小说,和高原的云一样,知道曾经发生过的可歌可泣的故事。如果读不完,也没什么。读你喜欢读的书就是了。但是,一定记得要读书啊!

中华读书报:您不是受评论家特别关注的作家,这对您的创作有什么影响吗?您会在意吗?

毕淑敏:谢谢不关注我。让我更轻松了。

中华读书报:新媒体的流行,成为写作者需要面对的现实。短视频流行的当下,长篇小说有何优势?您关注新技术发展对文学的影响吗?AI是否会取代作家?

毕淑敏:我以为在目前情况下,AI无法取代作家。今后的事儿,AI会努力,作家也会努力。拭目以待吧。