成仿吾·甘人·李初梨: 重勘“革命文学论争”的发端

引言:谁打响了“革命文学论争”的第一枪

1928年“革命文学论争”是中国现代文学史中的一个标志性事件,这次论争的焦点、规模、持续的时间、论争主体的多样性等较历次文学论争都无出其右。它既是检视五四新文学在“第一个十年”尾声中诸多得失的终点,又是“第二个十年”的发端,由此在中国现代文学中形成了独立的研究空间。这场论争常被描述为1928年后期创造社与太阳社在提倡“革命文学”时,对鲁迅、茅盾、郁达夫、叶圣陶等文坛既成作家的攻击所致,相应的主要“人名”和“刊物名”基本都围绕在冯乃超、李初梨、蒋光慈、钱杏邨、鲁迅、《文化批判》以及《太阳月刊》上。然而,有关“革命文学”的讨论早已有之,[1]何以在1928年才引发笔战?进一步值得追问的是,所谓“革命文学论争”为何发生在“大革命”失败后,而不是在“革命文学”风行之时?在这一问题视域下,外国文学思潮、人事关系等并不足以阐释论争的发生,谁打响了“革命文学论争”的第一枪仍值得重新梳理。1928年的“革命文学论争”与前一年因政治剧变所导致的文坛变动密切相关,脱离此语境考察1928-1930年这一历史时段,[2]容易造成相关当事人在“大革命”及其失败后这一阶段的经历被无形“越过”,后者往往是理解并阐释论争爆发的重要线索。基于此,本文拟从1927年的两篇重要文本,成仿吾的《完成我们的文学革命》与甘人的《中国新文艺的将来与自己的认识》重新梳理“革命文学论争”的发端,以“大革命”失败后文坛讨论“中国新文艺的将来”为线索,展示创造社内在焦虑的嬗变以及鲁迅怎样被推向“革命文学家”论敌的位置。

一、打击“趣味文学”的引线:1927年的成仿吾与鲁迅

鲁迅和成仿吾在广州有一段交集:鲁迅于1927年1月19日抵达广州,1927年9月底离粤赴沪;成仿吾则早在1926年3月初即抵达广州,至1927年7月30日才以“出国采办军用化学班器材”的名义前往上海。据鲁迅日记,1927年2月20日收到成仿吾信,此后何畏又几次登门拜访,不久以后,鲁迅同成仿吾、何畏和王独清等人一同签署了《中国文学家对于英国智识阶级及一般民众宣言》。[3]鲁迅与创造社的关系也较为融洽,创造社出版部和北新书屋离得很近,都是鲁迅经常出入的地方。前者除售卖创造社的刊物外还代售其他书刊,其中就包括未名社的出版物。在赴上海前,创造社出版部广州分部还送了鲁迅一批书:“《磨坊文札》一本,《创造月刊》、《洪水》、《沉钟》、《莽原》各一本,《新消息》二本。”[4]在收到赠书后的第二天,他在致李霁野信中说:“创造社和我们,现在感情似乎很好。他们在南方颇受迫压了,可叹。看现在文艺方面用力的,仍只有创造,未名,沉钟三社,别的没有,这三社若沉默,中国全国真成了沙漠了。”[5]

《沉钟》1925年第1期

广州时期的成仿吾对文学的思考仍延续了新文学运动以来的启蒙路径。1927年1月16日,成仿吾在《洪水》上重提“文学革命”,开启了他对“趣味文学”的批判。他认为新文学运动“仅在黎明时期有过纯粹努力于表现的一个时候”,但都是“集中在自我的表现的”。在《完成我们的文学革命》中,成仿吾认为由“趣味”带来的三个问题是:“这是文艺的正轨吗?”;“这是在中国文学进化的过程上应该如是吗?”;“我们现在所需要的是不是这样的文学?”“趣味文学”的所指是:周作人的Cycle(以周作人为代表的北京大学高校教师知识分子团体)、刘半农的《何典》、陈西滢的《闲话》和“我们的鲁迅先生坐在华盖之下正在抄他的小说旧闻钞”,即“闲暇,闲暇,第三个闲暇”。[6]成仿吾强调“时代的要求”和“文艺的本质”,指出“现在已经是我们应该起来革命的时候!”[7]以“革命者”身份身处广州的成仿吾与仍在北京的知识分子已经出现明显差异,他还不能清楚阐明文学与革命的关系,但已经开始本能地从否定层面来确认什么不是“我们的文学革命”。沿着这一路径,成仿吾在《洪水》上陆续发表了《打倒低级的趣味》(第26期)、《文学革命与趣味》(第33期)、《文学家与个人主义》(第34期)。这组文章的立论都落在“文学革命”上,逐渐细化了他对于“趣味”界定,成仿吾指出他要打倒的是“低级趣味”,其理论根据是:“不过趣味有高低却不一定与社会阶级的高低为正比例。反之,就一般而论,越是在社会生活上阶级较高的人们,他们的趣味越是低级,比较那些阶级较低的人们更要低级。”“决定趣味的高低问题的主要因子是个人所受的教养是不是完善。”“一切低级的趣味,它们的最重要的特征是虚伪的与游玩的。”[8]这些言论获得了一定反响,在第28期、30期、35期《洪水》上都刊载了以《〈完成我们的革命文学〉的回声》为题的读者通信。他们对成仿吾的主张有赞同也有反对,为此,成仿吾专门撰文回应争议:

大约是半年多以前的事了。我因为有所感触,接连写了三篇关于我们文艺界现况的文字,交达夫带往上海在洪水上发表了。当初颇有人以为会掀起一阵风波来,但自发表以来,到现在又已过了有几个月,差不多还没有发生过什么重大的回响;时过境迁,连我自己也已经丢到了九霄云外。这真是不能不感谢我们的国民革命,因为在革命的时代,革命的急剧行动与这行动而变化的利害关系,这些占据了全民中意识的中心,所以我这次抛出的小石头所应诱起的微浪,得以逃出多数人的注意。[9]

成仿吾并不承认是自己在文章中没有把相关问题阐释清楚,但重新对“文学革命”、“趣味”以及预备如何来建设新的文学,建设什么样文学”做出了审慎的界定:

再就创作于批评两方面观察趣味的作用时,我们可以说:在创作心理上,趣味即特殊嗜好的满足;在批评上,趣味即既成法则的应用。

……

我们新兴的文学,在创作心理上应该是纯粹的表现的要求,在批评上应该是一种建设的努力。……至将来成为什么样的文学,这是要看大家的努力如何才能决定的,不过至低限度要是摆脱一切不合法的既成法则与既成形式,打倒一切浅薄无聊的趣味,以诚挚的态度深入人性之根源的,自我表现的文学。[10]

这篇“答复”的署期是“六月二十三日”,可以看出,成仿吾在“清党”后的中心议题再次回到了五四时期的“文学革命”,并未论及他前一年在“国民革命”背景下提出的“革命文学与他的永远性”,某些观点甚至与之相反。随着《洪水》终刊,成仿吾“完成我们的革命文学”就此告一段落,待到他从日本回上海后,其思想已经是“从文学革命到革命文学”了。

在成仿吾“奥伏赫变”之前,身处广州的鲁迅同样也在思考革命与文学的关系,沿着“革命时代的文学”、“革命人的文学”等思维路径继续推进。直到抵达上海后,鲁迅还未像编《三闲集》时为“三个闲暇”而要“射仿吾”。1927年底的鲁、成二人的文学思想本是“各走各的路”,并不冲突。问题在于,鲁迅才是事实上“大革命”失败后第一个谈论“革命文学”的“大作家”。《民众》旬刊上的《革命文学》(1927年10月22日)公开否定“革命文学家”:“革命文学家风起云涌的所在,其实是并没有革命的。”《文艺与政治的歧途》(1927年12月21日)则再次否定“革命文学”。[11]可以想见,鲁迅的这些言论给准备提倡“革命文学”的成仿吾以及后期创造社成员造成了相当大的“麻烦”。在《太阳月刊》、《文化批判》尚未出版之前,上海文坛中“革命文学”的风评已经为鲁迅所“贬低”了。

二、细读甘人:《中国新文艺的将来与其自己的认识》及其他

在这个当口,同样思考“新文学往何处去”的甘人(鲍文蔚)在《北新》半月刊上发表了《中国新文艺的将来与其自己的认识》,将“近年来的文学”分为“主观文学”和“客观文学”,前者以表现自我的“新印象派”、“新浪漫主义”为代表,后者则以鲁迅为代表。文章的语气与《完成我们的革命文学》类似,对话的对象则是成仿吾。甘人不点评地批评了创造社。“中国最时髦最受人崇拜的文艺作家不都是外国留学生么?”“批评家说,文艺是自我的表现,中国近年的文艺界便捧住了这句至理名言做工,于是客观的艺术几乎绝迹……”“不是癫头癫脑的疯子,在盲捧外国诗翁,便是酒色糊涂的浪子,在连篇累牍地发色情狂病呓,这是中国近来文坛上很占势力的唯美派与颓唐派的色彩。”[12]

《中国新文艺的将来与其自己的认识》载《北新》1927年第2卷第1期

针对这种“主观文学”,甘人像成仿吾的《完成我们的文学革命》一样也提出了三个问题:“这种文艺是不是健全的文艺?是不是我们社会上需要的文艺?是不是我们社会上应该及自然产生的文艺?”[13]——答案自然也是否定的。在这个基础上,甘人呼吁“血与泪的文学”,这似乎又回到了1923年郑振铎等人的主张。但甘人专门强调他所谓的“血与泪的文学”不是“趋时的文艺家所口口声声提倡的血与泪的文艺”,后者的特点是:

他们竟可以从自卑自叹的浪漫诗人一跃而成了革命家,昨天还在表现自己,今天就写第四阶级的文学,他们的态度也未尝不诚恳,但他们的识见太高,理论太多,往往在事前已经定下了文艺应走的方向,应负的使命。……以第一第二阶级的人,写第四阶级的文学,与住在疮痍满目的中国社会里,制作唯美派的诗歌,描写浪漫的生活一样的虚伪。[14]

这几乎将所有提倡或创作“革命文学”的“小资产阶级”作家一网打尽,也显示出在“革命文学论争”发生之前,已经有人注意到“阶级属性”与“革命文学”口号之间的矛盾。在上述观念的基础上,甘人认为接下来的文学应当以鲁迅这样的“客观文学”为前途:

“鲁迅从来不说他要革命,也不要写无产阶级的文学,也不劝别人写,然而他曾诚实地发表过我们人民的痛苦,为他们呼冤,他有的是泪里面有着血的文学,所以是我们时代的作者。……看了近来唯美派与颓唐派文艺的渐渐恶于神经较敏锐的读者,而鲁迅作品的日益畅销,我们可以相信这种理论的正确,从这里面我们可以探得将来文艺潮流的消息:客观文学将代主观文学的地位,而且可以断定,客观文学的成功将远过于主观文学。”[15]

用我们现在的视角来看,甘人所谓“客观文学”可以直接等同于中国现当代文学领域中的“鲁迅文学”。他之将鲁迅塑造为“中国新文艺的将来”,很大程度上是与创造社对比出来的。或许他并非刻意吹捧鲁迅,“不过是想说鲁迅不作假,感到什么,就写什么而已。并不想批评革命文学家,虽然对他们颇有不敬,然而其不能成为批评是很明白的。”[16]但文章还是有“追求偶像”的效果,后期创造社则相反,他们的思路是“打倒偶像”。而且,甘人与鲁迅的关系确实比较近。甘人1920年考取北京大学西洋文学系,求学时期与“语丝派”成员多有往来,尤其与周作人相熟,是八道湾十一号苦雨斋的常客。[17]从甘人发表的若干文章来看,他更像是鲁迅的“粉丝”。同样是在1927年,甘人针对商务印书馆发行的《阿Q正传》的英译本(George Kin Leung译)撰写了评论文章为鲁迅抱不平。[18]当时的甘人正在南通某中学任英文教员,鲁迅抵达上海后,他也随即而至。正是由于北京时期与“语丝派”交往,查鲁迅日记可以看到,1927年12月13日出现一个看似奇怪,实则情理之中的“登门组合”:潘汉年、鲍文蔚、章衣萍、李小峰。[19]北新书局南迁以后,《北新》逐渐呈现出以往《语丝》那样的影响力,查阅1927年的《语丝》和《北新》撰稿人情况可以发现,两份刊物基本是以北新书局为中心的“一套人马,两块牌子”。对于甘人这样的“周边人员”,文章发表在北新书局的刊物上相对容易,后期创造社由甘人进而攻击鲁迅,在论战的逻辑上也不无道理。

《北新》刊登甘人这篇文章的时间很微妙,1927年11月至12月恰好是创造社刊物“青黄不接”的时候:《洪水》行将终刊,《创造月刊》衍期,《创造周报》拟恢复但一直没能实现。《中国新文艺的将来与其自己的认识》成为“大革命”失败以后第一篇为文坛“指出路”的文章。同一时期的成仿吾正在与冯乃超、李初梨等人紧锣密鼓地筹备《文化批判》,但他在国内的文学主张还停留在“完成我们的文学革命”、“打倒趣味文学”上。甘人所批评的“文艺是自我的表现”等观念,其都实是成仿吾以及创造社自己的观点。对于从日本回来的成仿吾和后期创造社成员来说,弥合甘人所指出的他们文学主张上的断裂,进而为创造社谋取“历史合法性”变得无比重要。

三、李初梨与甘人的论战:《怎样地建设革命文学》的“左右开弓”

作为“革命文学论争”的重要篇目,李初梨的《怎样地建设革命文学》存在一个容易被忽略的细节:这篇文章在正式发表前可能进行了大幅改写。第1期《文化批判》是在1927年12月23日编好的,附印时预告了第2期的要目,李初梨的文章题为《如何建设革命的文学》。[20]“革命的文学”与“革命文学”仅一字之差,意思却很不一样。前者在1928年以前是一个宏观命题,强调在文学的立场上带有广义的“革命性”,后者则是一个“专属概念”,或者说是专属于创造社的概念。前述已经提到,面对甘人的诘问,后期创造社自出道之始就面临着严峻的“历史合法性”考验。作为后期创造社的理论担当,李初梨首先要处理的就是对创造社的过往进行自我清算,这种内在焦虑以往常被“攻击鲁迅”所遮蔽。

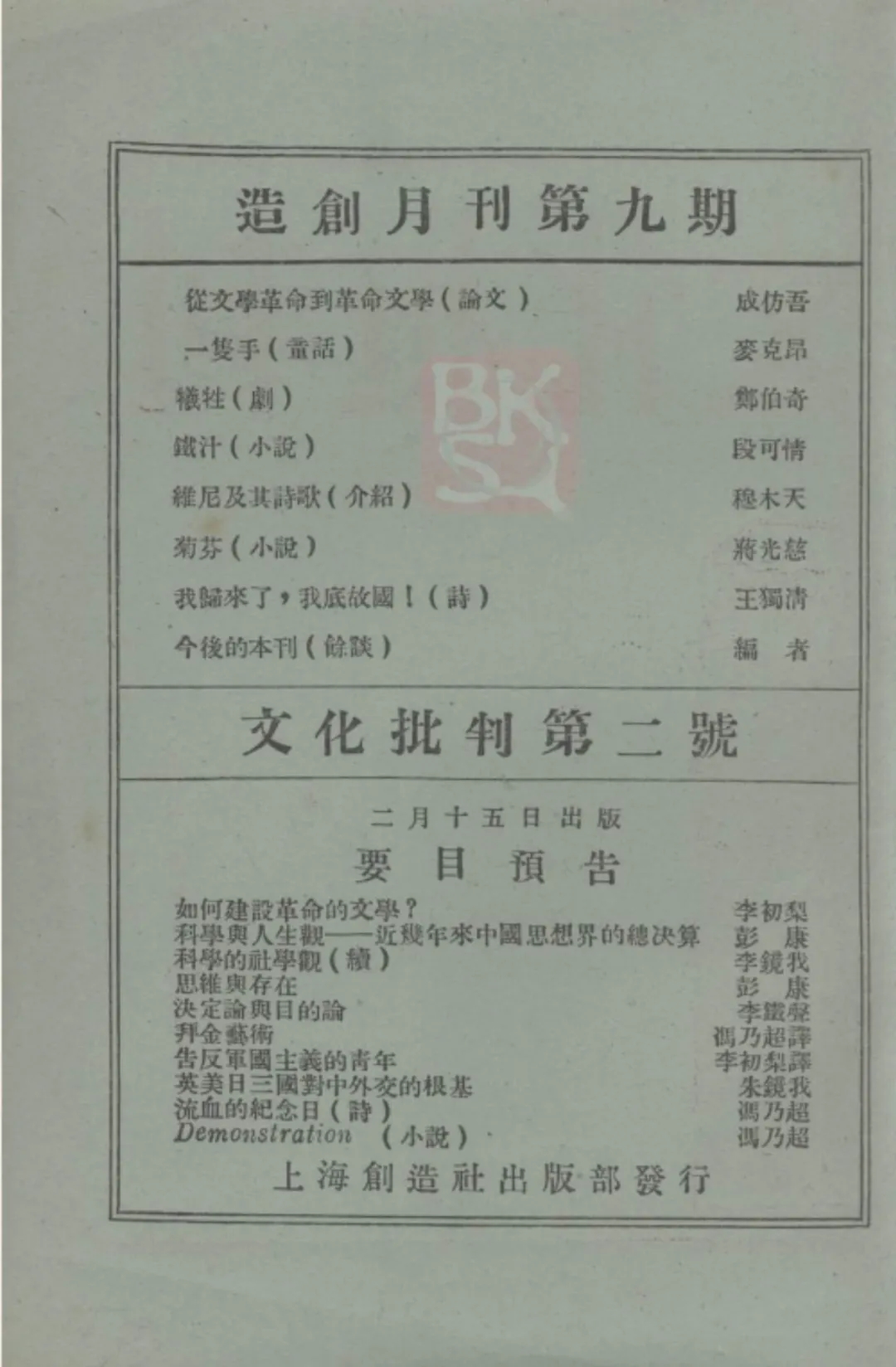

《文化批判》第2号要目预告(载《文化批判》1928年第1期)

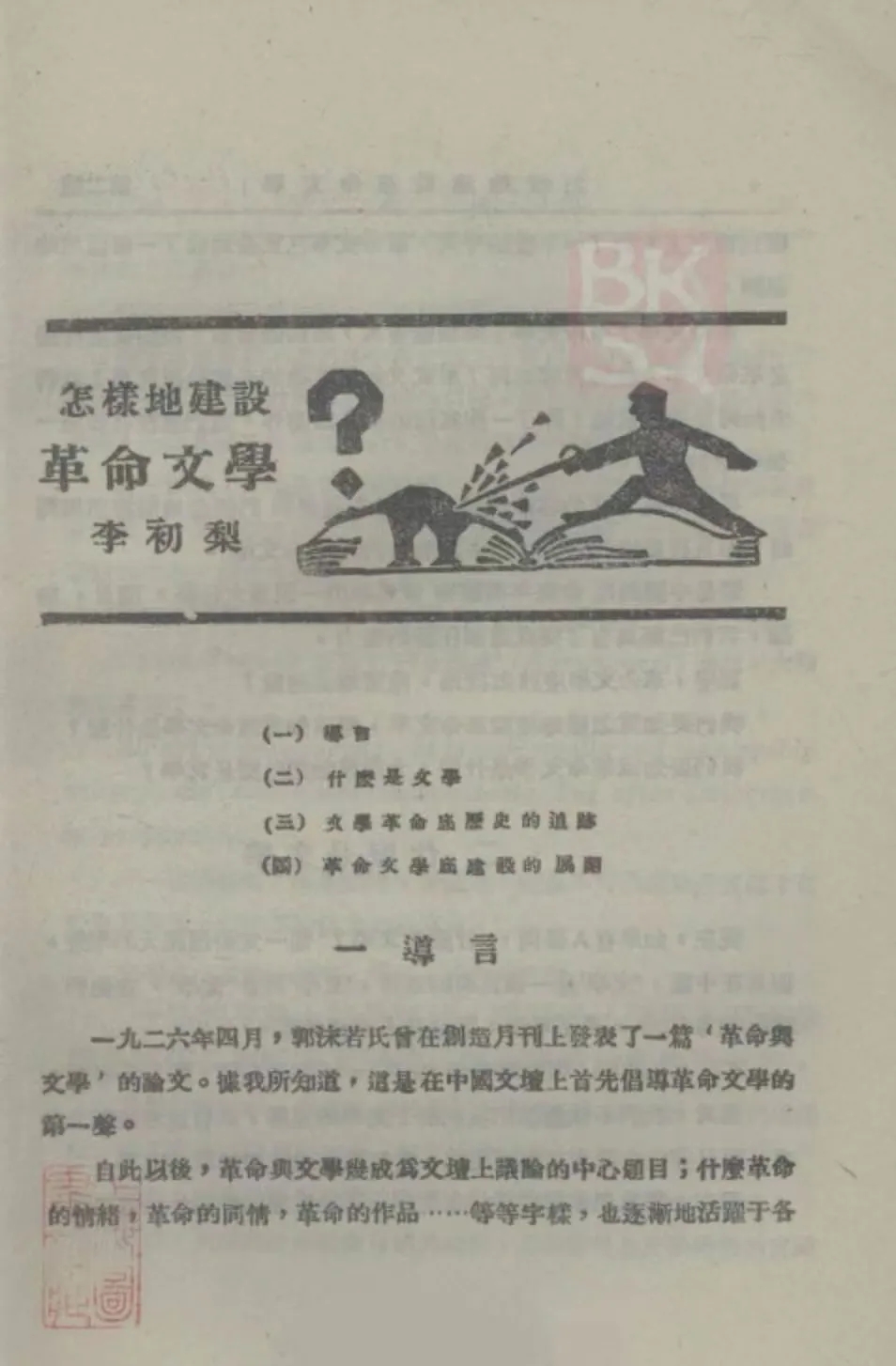

《怎样地建设革命文学》载《文化批判》1928年第2期

《怎样地建设革命文学》开篇就强调郭沫若1926年发表的《革命与文学》是“在中国文坛首先倡导革命文学的第一声”,由此展开了李初梨的三段论:1.什么是文学?2.文学革命底历史的追迹3.革命文学底建设的展开。在“什么是文学”这节,李初梨的立论完全来自成仿吾《完成我们的文学革命》,将“革命文学”的批判对象对准了“趣味文学”。在“历史的追迹”这节,李初梨则从五四新文学以来中国社会的阶级分化指出,“‘创造社’把他最后的三个诗人,——穆木天,王独清,冯乃超,送出社会来以后,已完全地失了它革命的意义,它前期的历史的使命,已经完结。……以后当为文学革命到革命文学的酝酿期。”[21]如此一来,由郭沫若“发明”的“革命文学”就顺利地给后期创造社转型铺平了道路。然而在“革命文学底建设的展开”一节,李初梨却遇到了困难,不得不又将其分为“无产阶级文学的作家问题”和“无产阶级文学的形式问题”。这个困难简而言之就是“敌人太多”——鲁迅、甘人以及太阳社都先于后期创造社讨论过“革命文学”的创作主体和形式。这一“劣势”尤其体现在先于《文化批判》发行的《太阳月刊》上,两份刊物的编发周期始终是后者领先前者15天,由此导致创造社总要看太阳社“先说了什么”。而在《太阳月刊》创刊号上,蒋光慈发表了《现代中国文学与社会生活》,认为“革命文学”与“中国社会”的关系是“中国社会生活变化太迅速了!”“中国革命浪潮涌激得太紧急了!”[22]由此引出“他们曾参加过革命运动,他们富有革命情绪”的作家(暗指太阳社)来规定“革命文学”的创作内容与创作主体。这些表述给后期创造社带来了更大的困扰——他们都没有“革命经历”。这就是李初梨改写《如何建设革命的文学》的重要根据,蒋光慈《现代中国文学与社会生活》刊登于1928年1月1日发行的《太阳月刊》上,而《怎样地建设革命文学》中,“革命文学底建设的展开”中很大一部分都在批驳蒋光慈——李初梨显然是看到蒋光慈文章后重新规划了所要“声讨”的对象,将1927年12月就预告的文章大幅扩充并修改题目,最终发表时署期变成了1928年1月17日。[23]

《太阳月刊》1928年1月号

厘清上述李初梨的改写细节后可以看到,《怎样地建设革命文学》变成了一篇“左右开弓”的文章。在后期创造社的立场上,甘人、鲁迅和太阳社都是他们的“论敌”,至于甘人是否代表鲁迅,前者的文章是否由后者“默许”,这些问题可能还没有被后期创造社仔细想过。他们的首要任务是尽可能地处理创造社自身的“危机”,即李初梨称之为“最难解决”的问题均由甘人、鲁迅和蒋光慈这三人在不同层面上讨论过。为此,李初梨要“试列举一二出来,加以分析”,随后展开了对甘人、鲁迅、蒋光慈的批判序列。“我要问甘人君,鲁迅究竟是第几阶级的人,他写的又是第几阶级的文学?他所诚实地发表过的,又是第几阶级的人民的痛苦?”而对于蒋光慈,李初梨否定了“文学是自我的表现”和“文学的任务在描写社会生活”,认为前者是“观念论的幽灵,个人主义的呓语”,后者是“小有产者意识的把戏,机会主义的念佛”。[24]他认为:“文学,与其说是社会生活的表现,毋宁说它是反映阶级的实践。”对于蒋光慈的“革命的步骤只在太快”说,李初梨则将其引向“蒋君在此地却犯了与甘人君正相反的毛病”,认为“革命情绪的素养”“相当思考的过程”并不是决定“革命文学”的关键,重要的是要把“所有的一切布尔乔亚意德沃罗基完全地克服,牢牢地把握着无产阶级的世界观”。[25]

从“革命文学论争”的发生学层面来看,正是这篇文章使得以往零星的“革命文学”讨论变成了一场“混战”。太阳社方面,钱杏邨在《太阳月刊》第3期上发表了公开信《关于〈现代中国文学〉》为蒋光慈正名,强调太阳社才是“革命文学”的发明者,由此开启了与创造社的论战。甘人则发表了长篇回击文章《拉杂一篇答李初梨君》,进而又引来后期创造社成员傅克兴的《评驳甘人的〈拉杂一篇〉——革命文学底根本问题底考察》。这条引战—攻击—回击—再回击的脉络凸显出一个重要现象——上海文化圈以往有关“革命文学”的讨论从来没有出现过“指名道姓”的骂战文章。李初梨与甘人的论战起了一个很不好的头,使得“革命文学论争”中经常出现在文章标题中就“开骂”的现象,如《读成仿吾的〈全部的批判之必要〉》(杨邨人)、《“除掉”鲁迅的“除掉”!》(彭康)等。值得注意的是,甘人火力十足的反击之作《拉杂一篇答李初梨君》直到1928年5月才发表,他为何过了两个多月才“答李初梨君”?这其中也有奥妙,因为鲁迅也“下场”了。

1928年1至2月,创造社对鲁迅的“攻击”形成了一定规模,主要篇目是成仿吾《从文学革命到革命文学》、冯乃超《艺术与社会生活》、李初梨《怎样地建设革命文学》。在这样的背景下,鲁迅在《语丝》上发表了首篇“应战”文章《“醉眼”中的朦胧》(2月23日)。鲁迅也很关注《怎样地建设革命文学》,专门点了两次李初梨的名。[26]紧接着,鲁迅陆续在《语丝》上刊登了《文艺与革命(通信)》(4月16日)、《太平歌诀》(4月30日)等文章,所有矛头都直指“他们先前在做什么,为什么今年一齐动笔了?”[27]这一质询对创造社意味相当深长,鲁迅自然知道成仿吾、郭沫若等人“先前在做什么”,但后期创造社“有几个是初见的名字”突然冒出来,遑论“无论出身是什么阶级……都可以参加无产阶级文学运动”,却又率先“革掉”鲁迅参与“无产阶级文学”的资格,当然是一种冒犯。

《从文学革命到革命文学》载《创造月刊》第1卷第9期(1928年2月1日)

甘人显然也注意到了鲁迅的态度和后期创造社的理论漏洞,在因自己“惹祸”但已有“正主”回应的背景下,洋洋洒洒近万言的《拉杂一篇答李初梨君》终于登场。甘人发现“李君为做文章缺乏合式的材料,将我几句我不完全的话硬拉过去凑搭”,沿着李初梨牵强的“不管他是第一第二……第百第千阶级的人都可以参加无产阶级文学运动”,甘人将其翻译成另一套令后期创造社尤为难堪的解释。“这是说,我是第一第二阶级的人,然而做的是第四第五阶级的文学,所以是革命文学家。在革命未完全成功之前,我还可以做我的第一第二阶级的人,让他们挖墙脚去,我只专来做揭屋顶的工作。等到房子完全塌倒,我自然也做了第四第五阶级的人,现在则暂时站在屋顶上再说。”[28]这种朴素的感受代表了同一时期许多参与论争者的意见,而对于李初梨所谓“要牢牢地把握住无产阶级的意识”,甘人则一针见血地指出:“这究竟是指谁的意识?——他这篇文章里提及无产阶级的意识的凡数见,但究竟什么是无产阶级的意识,则终为说得明白——。”[29]所谓“无产阶级意识”、“无产阶级文学创作主体”等问题显然不是简单“说理”就能解决,直到1928年9月,李初梨系统的理论文章《自然生长性与目的意识性》发表后,才算正式回应了甘人的提问。[30]于甘人自己,他在“拉杂一篇”后前往法国留学。巧合的是,成仿吾也于1928年5月赴欧洲学习。两位引发“骂战”的重要当事人均缺席了“革命文学论争”,但论争中派别的对立之势已呼之欲出。

四、派别的形成

《北新》刊登甘人的文章在一定程度上源自这份刊物有意“转型”。当时的编辑者潘梓年认为之前的《北新》“材料太单调了”、“内容太弛缓了”,因此给《北新》定了五个目标:一、思想批评;二、学术研究;三、社会问题讨论;四、选登有价值的文艺作品;五、书报的批评文字。[31]同时,潘梓年还设立了“短评”和“自由问答”两个栏目,前者“专载‘时事杂评’‘随感录’等短小文字;”后者“专预备接受青年的一切疑问”。[32]同样是在第2卷第1期《北新》半月刊上,潘梓年预告了下一期要发表的鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》“是一篇别开生面的论文”。《太阳月刊》出版后,潘梓年对“革命文学”的看法较为审慎:“革命文学,也正和革命一样,丝毫勉强不得。……打倒军阀,打倒帝国主义,保护农工……并不能谁喊了谁就是一个革命者……革命文学也是一样,决不是立了‘我要做革命文学了’的志愿就真的可以写出革命文学来。……实在说,所谓革命文学也并不是充满着‘革命’一类字样的作品,而是能表出,能引起,一般人的革命情绪的作品;换言之,是描写真在革命的民众的生活状况的作品。”[33]他希望“现在的青年,把注意,精神渐渐集中于切实的社会问题和自然科学问题。因为空谈革命是毫无实际的”。[34]直到4月,事情发生了“倒转”。在潘汉年办的《战线》上,潘梓年化名弱水也“骂”起鲁迅来:“鲁迅那篇,不敬得很,态度太不兴了。我们从他先后的论战上看来,不能不说他的气量太窄了。……他那种态度,虽然在他自己亦许觉得骂得痛快,但那种口吻,十足表现出‘老头子’的确不行了罢。”[35]由此引起了鲁迅的强烈不满,将其认定为“创造社一派”。[36]

将潘梓年的文章解读为创造社“攻击”鲁迅可能过于片面,[37]其实,他对论争中的几位主要当事人(甘人、李初梨、冯乃超、蒋光慈)都提出了批评。创造社与太阳社的“革命文学发明权之争”是“太为文学家的地位顾虑了”;钱杏邨的通信则是“未免太小气了”;对于李初梨质问鲁迅和甘人是“第几阶级”,潘梓年更觉得“大是辞费”,明确提出“鲁迅到底是怎样,我们只要从他近来作品中去批评,我们只能先研究作品的价值用以详断作者的地位,我们不能先定了作者地位再来评判作品的价值。”“鲁迅说得好,你们觉得旧的不好吗?你们拿新的好的来!至于谁是向前者谁是落后者自有时代在那里批判;” [38]然而,在李初梨“左右开弓”的背景下,即如鲁迅,在回应攻击自己的文章时也难免落入了意气之争。

革命文学由“论”到“争”正是在上述情境中产生的,这个过程中“催生”出了“语丝派”。这里的“语丝派”并非文学社团或流派意义上的,而是出自所出自鲁迅在《“醉眼”中的朦胧》中的自嘲,即李初梨“但他一看见‘以趣味为中心’的可恶的‘语丝派’人名就不免曲折,”[39]鲁迅的这种理解来自成仿吾在批判“趣味文学”时提到了“以语丝为中心的周作人一派的玩意”。[40]创造社方面起初并没有使用这个说法,他们很长一段时间都难以清楚描述所要攻击的对象。直到1928年6月,郑伯奇才将“语丝派”是创造社论敌的说法坐实:“我们所批评的不是鲁迅个人, 也不是语丝派几个人, 乃是鲁迅与语丝派诸君所代表的一种倾向。”[41]

《“醉眼”中的朦胧》载《语丝》1928年第4卷第11期

这种“倾向”是什么呢?在1927年的成仿吾看来,是京派文人在《新青年》解体后有意无意组织起来的一种“趣味文学”,进而妨碍了“革命文学”的登台。不过他也清楚“语丝派的人名”并不能直接等同于“语丝派”,后者在文坛中有公认的鲁迅、周作人、钱玄同、刘半农等人,将鲁迅划归到“趣味文学”也不合适。问题在于,随着北新书局南迁以及鲁迅主编《语丝》,后者每每提及“革命文学”时也存在与周作人类似的“趣味倾向”。在创造社指名道姓地发起“攻击”前,鲁迅在《语丝》上发表过不少若有若无调侃“革命文学”的文章。例如《语丝》第4卷第7期上“随感录”中的《拟预言》:“正月初一,上海有许多新的期刊出版,本子最长大者,为——文艺又复兴。文艺真正老复兴。宇宙。其大无外。至高无上。太太阳。……有革命文学家将马克思学说推翻这只用一句,云:‘什么马克斯牛克斯’。全世界敬服,犹太人大惭。”[42]这种“戏作”,虽然没有直接拿《太阳月刊》或具体的“革命文学家”调侃,但本身确实带有很强的“趣味”。进一步说,鲁迅的文章中很难直接看出他对“革命文学”的态度。

随着“革命文学论争”的爆发,鲁迅类似的“嬉笑谩骂”气质某种意义上甚至更强化了,除比较著名的《我的态度气量和年纪》、《“醉眼”中的朦胧》、《革命咖啡店》几篇文章外,《语丝》上的“通信”栏亦亦塑造了鲁迅及所谓“语丝派”在论争中“戏谑”的态度。例如在鲁迅与冬芬(董秋芳)的《通信》中,后者对当时“革命文学”的感觉是“革了命之后的民众能够赏识所谓民众文艺者已有几分之几?莫非现在有许多新《三字经》,或新《神童诗》出版了么?”鲁迅在回复相关文学问题后在信末仍不忘调侃冯乃超:“野雉:我再不怕黑暗了。偷儿:我们反抗去!”钱杏邨也关注到了这类化用对方文章字句的“随感”“通信”“杂感”,在《“朦胧”以后——三论鲁迅》中,他考察了“《语丝》十六至十八三期”,特意点名鲁迅与冬芬的通信中“我要更加讲趣味,寻闲暇”,指出“不但可以看出鲁迅的性格,也可以看出他是怎样的在玩味人生”。[43]随着《语丝》上越来越多陌生笔名的出现,以创造社为代表的“革命文学家”们确实感受到很大压力。

余论:可以预见的局限性

重新梳理“革命文学论争”的发端不难发现,派别问题导致了这场论争出现大量意气文字,却无法进行有效学理讨论,这场论争恰恰又是在许多机缘巧合下发生。在这样的背景下,鲁迅以及被视为“语丝派”(或者说“鲁迅派”)等人的主张,如甘人提出的“客观文学”、郁达夫提出的“大众文艺”、胡秋原提出的“革命文学问题”等都因其身份标签而被忽视。正反论战双方所关注彼此文艺阵地的经常是能引发争议的论文或作品,对其他有价值的翻译、创作以及论敌文章中有意义的论述则选择了主观屏蔽。这就使得当时甚至后来在讨论“革命文学论争”时期的相关作品时,视域相当有限。现在谈及“革命文学”经典作品时,往往会想起《少年漂泊者》、《菊芬》《流亡》、《归家》等“革命+恋爱”式文本,基本都是创造社和太阳社的作品。鲁迅所推崇的白薇的《革命神的受难》、《打出幽灵塔》;李俊民的《跋涉的人们》;柔石的《二月》等,在当下的研究环境中则是“为人所知,但不热门”。尽管历史不能假设,但即使“重来一遍”,“革命文学论争”的展开形式恐怕还会如此。在“大革命”失败的阴霾下,知识分子普遍思考“新文学往何处去”,而论争的发生地上海恰好是继北京后新的文化中心,在大量新书局诞生的背景下,发达的出版行业使得新刊物、新编辑不断涌现。很多时候一场论战、一次莫名其妙的对鲁迅的攻击,往往只是刊物编发周期,甚至刊登的时间所导致的。这种媒介的无序发展,给本身就颇为沉重的“新文学往何处去”命题带来了太多的随机性。如果不是后来“左联”成立,这场“革命文学论争”的结果犹未可知,中国左翼文学的最终方案也仍将在主客观条件下反复被历史所“筛选”。

注释:

[1] 李跃力曾指出,1928年的“革命文学”绝非空降上海文坛,而是经过了长期的积淀终至“爆发”。具体路径是晚晴革命时期(如邹容的《革命军》)就产生的以宣传革命为目的的文学观,历经1923年北京大学费觉天、郑振铎等人提出的“革命的文学”、“血与泪的文学”,到1924年《民国日报·觉悟》上沈泽明提出的“革命文学”、再到1926年蒋光慈、郭沫若等人提倡的“革命文学”,1928年“革命文学论争”正是这条谱系的末端。详见李跃力:《“革命文学”的“史前史”——1928年之前的“革命文学”观》(《中国现代文学研究丛刊》2016年第4期)

[2]有关“革命文学论争”的研究基本都默认了这种2年制的历史分期。这不仅是因为论争持续了两年,更因为1930年“左联”的成立标志着中国左翼文学的开端。然而,“左联”的成立又不能简单地等同于“左翼文学”,前者只是一个实体组织,后者如果以文学的标准考察,未必直到1930年后才产生。在长时段的研究视角中,1928-1930年的“革命文学”则被宏观视为“左翼文学”或“左翼文学的准备阶段”,一般不会专门区分“革命文学”与“左翼文学”。其实,在专门的研究领域,“革命文学”、“左翼文学”、“无产阶级文学”、“左翼文学运动”和“左翼文学思潮”各自都有很细致的划分标准。

[3] 载《洪水》半月刊第30期,1927年4月1日。此前,成仿吾于1927年1月16日在《洪水》半月刊第25期上发表了《完成我们的文学革命》,其中涉及到对鲁迅的批评。从鲁迅的日记来看,成仿吾的文章发表后并未影响他与鲁迅的关系,成仿吾的信件与何畏的拜访很可能是为与鲁迅商议联名签署宣言。

[4] 《鲁迅全集》第16卷,人民文学出版社2005年版,第37页。当时《创造月刊》已经出版至第1卷第7期,《洪水》出版至第34期,《新消息》则出版至第4/5期合刊。

[5] 鲁迅:《27025致李霁野》,《鲁迅全集》第12卷,人民文学出版社2005年版,第76页。

[6] 值得注意的是,鲁迅在广州时期大概率看过成仿吾的这篇文章,但没什么反应,且仍与创造社交好。

[7] 成仿吾:《完成我们的文学革命》,《洪水》半月刊第25期,1927年1月16日。

[8] 成仿吾:《打倒低级的趣味》,《洪水》半月刊第26期,1927年2月16日。

[9] [10] 成仿吾:《文学革命与趣味——复远中逊君》,《洪水》半月刊第33期,1927年5月16日(衍期出版)

[11] “我以为革命并不能和文学连在一块儿,虽然文学中也有文学革命。但做文学的人总得闲定一点,正在革命中,那有功夫做文学。……等到有了文学,革命早成功了。革命成功以后,闲空了一点;有人恭维革命,有人颂扬革命,这已不是革命文学。他们恭维革命颂扬革命,就是颂扬有权力者,和革命有什么关系?”鲁迅:《文艺与政治的歧途》,《鲁迅全集》第7卷,人民文学出版社2005年版,第119-120页。

[12] [13] [14] [15] 甘人:《中国新文艺的将来与自己的认识》,《北新》半月刊第2卷第1期,1927年11月1日。

[17] 此外,甘人与潘汉年是宜兴同乡,曾在1925年将后者引荐给周作人,潘汉年的作品《苦哇鸟的故事》随即发表在《语丝》上并与周作人建立了通信。有关甘人的生平,本文参考了姚小平根据甘人子女资料整理的《波峰浪谷间的鲍文蔚》一文,载冯克力编:《老照片》第49辑,山东画报出版社2006年版,第27-40页。

[18] “惟其因为太恳切,反见得译文有些僵硬与不自然了”甘人:《阿Q正传的英译本》,《北新》周刊第47/48期,1927年9月16日。

[19] 详见《鲁迅全集》第16卷,人民文学出版社2005年版,第51页。

[20] 参见《文化批判》第1期广告页,1928年1月15日。

[21] 李初梨:《怎样地建设革命文学》,《文化批判》第2期,1928年2月15日。

[22] 蒋光慈:《现代中国社会与革命文学》,《蒋光慈全集》第6卷,合肥工业大学出版社2017年版,第67-69页。

[23] 见李初梨:《怎样地建设革命文学》文末署期,《文化批判》第2期,1928年2月15日。

[24] 李初梨:《怎样地建设革命文学》,《文化批判》第2期,1928年2月15日。

[25] 李初梨:《怎样地建设革命文学》,《文化批判》第2期,1928年2月15日。

[26] 这实在还不如在成仿吾的祝贺之下,也从今年产生的《文化批判》上的李初梨的文章,索性主张无产阶级文学,但无须无产者自己来写;……后来看见李初梨说:“我以为一个作家,不管他是第一第二……第百第千阶级的人,他都可以参加无产阶级文学运动;……” 鲁迅:《“醉眼”中的朦胧》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第63页。

[27] 鲁迅:《“醉眼”中的朦胧》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第14页。

[16] [28] [29] 甘人:《拉杂一篇答李初梨君》,《北新》半月刊第2卷第13期,1928年5月6日。

[30] 李初梨这篇文章是为了在理论方面全面回应郁达夫“无产阶级的文学只能由无产阶级自己创造”,以及鲁迅“车夫的本阶级意识形态不行,早被别阶级弄歪曲了”。然而却走向了另一个极端,即过于深奥晦涩,不仅有大量德语词汇,还有许多繁琐的公式,使其没能产生有效的学理对话。有学者曾指出:“李初梨的理论并不直接指向政体革命,而是勾勒出以"全社会"视野为核心的认识体系,并转换了智识阶级对革命的认同方式,从这两个层面将无产阶级革命的概念和问题带进文学中,为国内马克思主义从政治理论到文学理论的拓展提供了契机。”王健:《在认识革命中重塑“文学”——论李初梨“普罗列塔利亚文学”理论的思路与影响》,《文学评论》2021年第5期。

[31] 潘梓年:《编者致辞》,《北新》半月刊第2卷第1期。

[32] 潘梓年,《编完以后》,《北新》半月刊第2卷第1期。

[33] 宰木:《太阳月刊出版》,《北新》半月刊第2卷第6期,1928年1月16日。

[34] 潘梓年:《编完以后》,《北新》半月刊第2卷第6期,1928年1月16日。

[35] 弱水:《谈现在中国文学界》,《中国新文学大系1927-1937》第2集,上海文艺出版社1987年版,第106页。原载《战线》第4期,1928年4月1日。

[36] “有一粒弹子,是瞄准着我的”,鲁迅:《我的态度气量和年纪》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第110页。

[37] 潘梓年很可能只是碍于兄弟之名“支持”了一下《战线》,正如他在《北新》上也有一个弟弟,即经常发表讨论心理学问题的潘菽(潘梓年二弟,潘汉年是潘梓年的表弟)。或许,潘梓年对于“革命文学”与“革命文学论争”的看法并不是一回事,后者虽然“在一向颇觉衰颓的文坛上,果然又会兴奋一下子,实在是好现象;只可惜这兴奋仍带着病态。” 弱水:《谈现在中国文学界》,《中国新文学大系1927-1937》第2集,上海文艺出版社1987年版,第105页。原载《战线》第4期,1928年4月1日。

[38] 弱水:《谈现在中国的文学界》,《中国新文学大系1927-1937》第2集,上海文艺出版社1987年版,第105-106页。原载《战线》第4期,1928年4月1日。

[39] 鲁迅:《“醉眼”中的朦胧》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第63页。

[40] 成仿吾:《从文学革命到革命文学》,《创造月刊》第1卷第9期,1928年2月1日。

[41] 何大白:《文坛的五月》,《创造月刊》第2卷第1期。

[42] 鲁迅实际讽刺的不止创造社和太阳社“两家”,几乎将当时整个中国的“新兴现象”都盘点了一遍,所谓“革命文学家”显然是指吴稚晖,但在创造、太阳二社可能有别的理解。

[43] 钱杏邨:《“朦胧”以后——三论鲁迅》,《我们月刊》第1期,1928年5月20日。