谢六逸的新闻人生

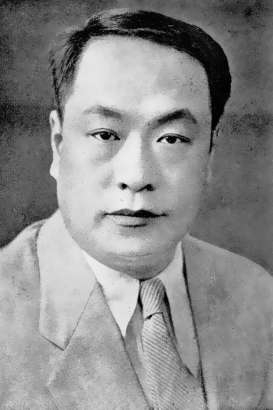

谢六逸

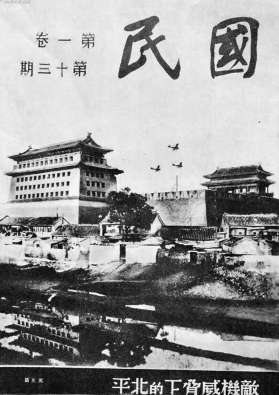

谢六逸曾担任《国民》总编辑

11月8日是记者节,这一天是每一位新闻工作者的节日。回望中国新闻事业的发展历程,正是因为一大批仁人志士的前赴后继,才有了如今蓬勃发展的局面。

在上世纪三十年代,有一位热血志士,满怀救国救民的热忱,投身新闻事业。他不仅创办了多份极具影响力的期刊,还创办了复旦大学新闻系,培养了大批新闻人才,他的诸多理念,对后来的新闻事业有着重要影响。他就是中国现代新闻教育事业的奠基者之一谢六逸先生。

一 加入文学研究会步入文坛

谢六逸生于1898年9月27日,祖籍江西,原名谢光燊,字麓逸,成人后将名字改为谢六逸。

谢六逸5岁开始接受庭训(家庭教育),13岁入贵州省立模范中学读书,严谨的家庭教育,良好的传统文化熏陶,加之本人天赋聪颖勤奋好学,谢六逸学习期间成绩优异名列前茅。

当时,随着西风东渐洋务运动的兴起,全国各地掀起了海外求学的热潮,谢六逸就读的贵州省立模范中学的校长周恭寿是前清秀才,也是贵州第一批留日学生,周校长认为谢六逸很有发展前途,便积极推荐他去日本留学。

1917年冬,20岁的谢六逸踏上了东渡日本的求学之路,与他同船同批赴日的还有我党早期领导人王若飞,王若飞也是贵州人。谢六逸经考试合格后被分配到早稻田大学学习政治经济,早稻田大学乃东瀛名校,是培养高官大员的摇篮,许多日本政要均出自该校,但谢六逸对升官发财没兴趣,他只想一门心思学成归国报效国家。为此,尚在留学期间他就开始发表专著和论文,第一篇论文《文艺思潮漫谈——浪漫主义与自然主义的比较》就发表在北京的《晨报副刊》上,不久谢六逸又接受邀请加入了由茅盾(沈雁冰)、郑振铎等人发起成立的文学研究会,正式步入文坛。

1922年春,谢六逸毕业回国进入商务印书馆。当年,茅盾、郑振铎、胡愈之、周建人、叶圣陶等人都曾在此工作过。初出茅庐的谢六逸在事业的起步阶段便能与他们成为良师益友,这为其日后的发展奠定了良好的基础。

据郑振铎先生回忆,那时他们这些年轻人都是单身汉,租住在上海闸北宝山路的一所公寓里,他们同吃、同住、同笔耕,条件虽一般大家却很处得来,大家无拘无束十分快乐。谢六逸不仅学术精湛也很会料理家务,无形中成了集体宿舍的“业余管家”,只要他在,就会将凌乱的寓所收拾得整整齐齐干干净净。

这群文化人中郑振铎属于性格大方开朗的乐天派,他平日喜欢饮酒,而且是“飞流直下三千尺”的豪饮,但他酒量却不很大,经常是一喝便酩酊大醉。一次郑振铎喝多了,躺在公交电车站旁酣睡,谢六逸和许地山看到后及时将他送回家,郑振铎对此事也有记载:“我们都学会了喝酒抽烟,唯六逸不会,我那次喝醉了躺在外面,是他和许地山将我抬回住所,他还帮我宽衣脱鞋盖好被子,第二天醒来我已记不清是怎么回到家的。”

郑振铎在编写名著《文学大纲》时,对日本文学不熟悉,无从下手,他想到了刚从日本回来的谢六逸,由谢六逸完成了这部分的写作。此后郑振铎与谢六逸关系更加密切,成为无话不说的至交挚友。

然而正当谢六逸信心满满准备大展宏图之时,商务印书馆内部开始裁员,被裁的名单中居然有他。好在同事们伸出援助之手,茅盾将自己在暨南大学讲授的《西洋文学史》这门课程让给他,使谢六逸暂时摆脱了失业之忧。

也是命运的巧合,数年后谢六逸与上海神州女校的钢琴教师鲍岐女士结为连理,他夫人的胞兄鲍咸恩、鲍咸昌就是商务印书馆的创始人,他若早几年认识鲍岐,被辞退的事或许就不会发生,当然这是后话。

二 创办复旦大学新闻系

1926年初,谢六逸在事业上迎来了转折,他被复旦大学聘为中国文学科教授,讲授西方、日本文学史。早在留学期间谢六逸就潜心研究过日本和西方尤其是美国大学中的新闻教育,撰写了许多观点新颖独到颇有见地的论文及专著,毕业归国后,对比中外新闻教育界的现状,发现国内的新闻事业还比较落后。

谢六逸认为,报刊与书籍一样有向大众传播普及文化知识的职能,若要改变新闻落后的现象,必须破旧立新,通过大学为社会培养输送有责任感有专业知识的新闻人才。于是,他向时任复旦大学中国文学科主任的刘大白建议设置新闻系。他在书面建议中写道:普及教育之利器,首数报章,以其一纸风行,力能转移社会之趋向也。

刘大白是在新文化运动中很有影响的人物,他欣然应允。1926年,复旦文学科先是设置了新闻学组,三年后又扩编为新闻系,谢六逸为首任系主任,不久他又担任了复旦大学文学系主任。

开门办学摒弃门户之见是谢六逸主持新闻系的一大亮点,除请文学研究会的成员郑振铎、叶圣陶、丰子恺、顾仲彝来校授课外,他还从社会上延聘有真才实学和实际工作经验的《申报》总编辑戈公振、《民报》总编辑陈万里等爱国人士来复旦担任客座教授,为同学们讲授书本上没有的知识,极大地充实丰富了教学内容。经过几年的发展,复旦大学新闻系办得风生水起远近闻名,与北大新闻系并称为南北双璧的“喻亮”。

在教学过程中,他编订的新闻学系课程及配置标准,尤其是“史德、史才、史识”的“三史”原则,被当时各个大学的新闻系列为准绳和嚆矢。

谢六逸在教学中严格认真,但对学生却十分关爱且支持他们的进步活动。学生杜绍文家境贫寒一度交不起学费,为了不让他失学,谢六逸破例让他担任助教,资助他完成学业,后来杜绍文成为名噪江南的大报总编辑,回忆起在复旦的求学经历时曾说:没有谢老师的帮助就没有我的今天。

新闻系学生郭箴一、封季壬都是中共党员,谢六逸帮助郭箴一撰写完成了题为《上海报纸改革论》的论文,他亲自写序并以复旦新闻学会的名义公开发表,对国民党压制进步言论的专制风气进行了有力的批评和鞭挞。封季壬笔名凤子,是曹禺《雷雨》、《日出》等四大名著女主角的首位扮演者,经常在复旦剧社演出革命话剧,谢六逸多次到场观摩给予鼓励,不久又推荐她去编辑《女子月刊》,这份刊物是左联办的,主编阿英也是中共党员,目的是要宣传我党的妇女政策,把刊物办成无产阶级的文化阵地,封季壬去后如虎添翼加强了编辑力量,提高了月刊的知名度,扩大了发行量。

这一时期谢六逸事业上达到巅峰,先后编写出版了二十多部(篇)新闻学及文学艺术专著,其中《西洋小说发达史》与鲁迅的《中国小说史略》被誉为一中一西研究中外小说的权威,而《日本文学史》则是我国系统地研究日本文学的首部专著。

三 办报创刊助力全民抗战

抗战期间,谢六逸接手的第一份刊物是《立报》副刊《言林》,《言林》主要面对的是青年及文化阶层,谢六逸秉承短小精悍的办报原则,倡导“五分钟能知天下事”。

他先后刊登了陈毅、何香凝、施复亮等撰写的文章,深受读者喜欢;知名学者曹聚仁经常为报纸投搞,他称谢六逸是做拼盘子的好手;巴金也撰文评论:“在《言林》里,大半是时代的呼声,而且是青年的呼声……我们读它们才不会忘记(自己)是什么时代的人。”

一·二八事变后,日本人的狼子野心昭然若揭,他们将侵略铁蹄直指淞沪华东,上海文化界同仁义愤填膺积极声援抗战,在这种形势下,应民众的强烈要求,茅盾、胡愈之二人商议要创办一份新的刊物,报道前线中国军队浴血杀敌的新闻,捍卫和坚守中华民族的传统文化高地,他们将这本新杂志取名《国民》。

谢六逸是新闻界的领军人物,又熟悉日本情况,胡愈之便推荐他担任总编辑,那时在白色恐怖统治下创办进步刊物要冒很大的风险。谢六逸在民族大义面前仍然义无反顾地接下了《国民》的编辑工作。

《国民》创刊后,谢六逸热情邀请夏衍、艾思奇、姚雪垠、薛暮桥等知名学者和进步作家撰稿,积极宣传进步思想,主张抗战反对投降。为使刊物更加接地气为普通劳苦大众喜闻乐见,他还专门开辟了读者信箱适时解答民众救亡、生活等方面的问题。

1936年11月,国民党当局以“危害民国”的罪名无端将沈钧儒、章乃器、邹韬奋、李公朴、沙千里、史良、王造时等七位爱国民主人士投入监狱,史称“七君子事件”。为营救七君子,谢六逸在《国民》周刊第六期撰文,一针见血地指出这又是一次笔祸事件,强调他们发表的是抗日救亡言论,没有过分偏激的地方,要求当局将他们无罪释放。此后又连续跟踪报道,及时刊登七君子与敌斗争的消息,最终国民党迫于舆论的压力只得放人。

四 回贵阳养病以文反抗强权

上海沦陷后,谢六逸与报刊同仁辗转先到香港,后随复旦大学西迁重庆,在山城他又担任了由沪迁渝的大夏大学文学院院长,长期身兼数职日夜操劳,终使他难以支撑,不得已辞去大部分教职回到阔别多年的故乡贵阳养病。

回贵阳没多久,他又开始兼任贵阳师院国文系主任、贵州大学教授、文通书局总编辑等职。

谢六逸在贵阳住了七年,也是他人生中最艰难的七年。茅盾在《忆谢六逸兄》中曾写到谢六逸在贵阳的艰难生活:“他神情确有些憔悴,家累太重,他很忙。兼职有五六个之多,每天在马路上奔跑的时间少说也有三个小时。”

茅盾最后一次与谢六逸见面也是在贵阳,老友重逢百感交集,他们庆幸劫后彼此还能够再次相会,随后又谈起了当下的时局,谢六逸说这里消息闭塞,他询问这场战事还将持续多久,茅盾回答应该不会太久,谢六逸沉吟片刻,操着贵阳口音坦言道:“两三年还可以,再长真有些吃勿消。”

贵州省主席杨森是个大军阀,此人反复无常、独断专行。他曾下令锯掉所有靠背椅的椅背,有一年还下令全民穿短衣,并组织宪兵剪衣队在大街上巡逻,发现有穿长衫者就当场剪掉。谢六逸得知后极为愤怒,称这是欺压百姓的天下奇闻,立即撰文反对。杨森看后气得暴跳如雷:“你有笔杆子,老子有枪杆子,咱们看谁厉害!”手下人连忙劝阻:谢六逸是有影响的人物,这样做得不偿失。杨森这才作罢。好友章锡琛对此十分感慨:平常只看到他态度安详沉默寡言,但到了愤怒填膺的时候,真有奋不顾身的气概。

1945年8月8日,在日本投降的一周前,谢六逸先生在贵州省贵阳市因病辞世,殁年47岁。

噩耗传来,社会各界震惊,国民政府为他举办了盛大隆重的葬礼。茅盾、郭沫若、郑振铎、叶圣陶、蹇先艾等众多生前好友闻讯悲痛不已,纷纷在报章上撰写悼文悼词追忆先生生平,寄托哀思,茅盾连续撰写了两篇纪念文章,叶圣陶还特别作了一首名为《悼念六逸先生》的七言律诗。

谢六逸在其并不算长的生命历程中,留下了诸多不朽的文化遗产:他亲手创办的复旦大学新闻系,现已扩展为复旦大学新闻学院,为国家培养了大批人才;他生前提出的“史德、史才、史识”新闻传播教育三原则再次得到重视和认可……

郭沫若当年在《怀谢六逸先生》一文中写道:“中国人民是厚道的,将来总有报答他们的一天。”

这足以慰藉先贤之灵。