黄乔生:鲁迅与陈师曾 ——从鲁迅《朝花夕拾》缺写第十一篇说起

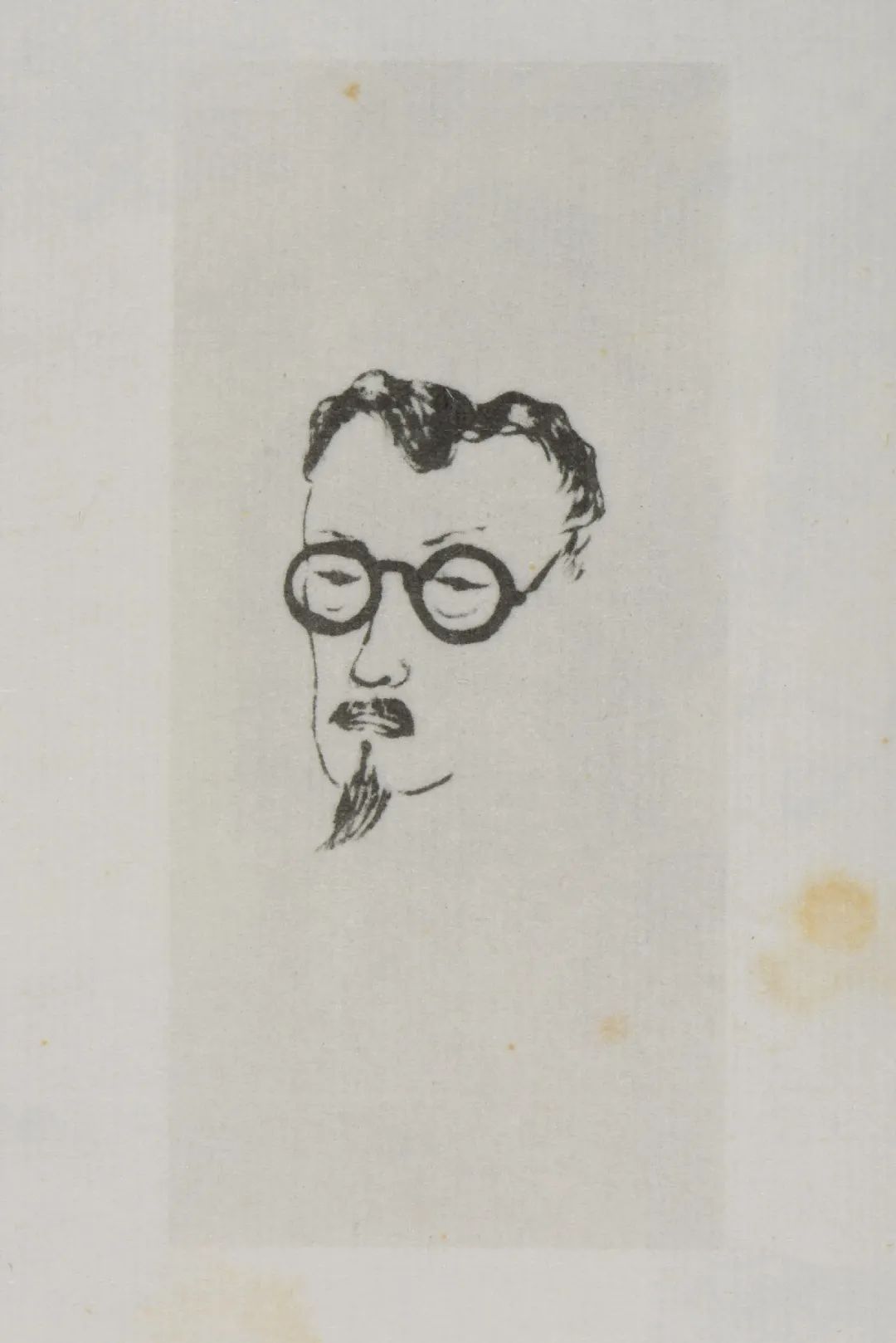

陈师曾

一

《朝花夕拾》是鲁迅1926年所作十篇“回忆的记事”[1]的结集,前五篇写于北京,后五篇写于厦门。最初以“旧事重提”为总题,于同年全部发表于《莽原》半月刊。1927年7月,鲁迅在广州添写“小引”和“后记”,编集并定名为《朝花夕拾》。1928年9月由北京未名社收入“未名新集”印行,1929年2月再版,1932年9月由上海北新书局重排印行第三版。陶元庆设计封面。

《朝花夕拾》是有计划、成系统的作品。此前,鲁迅的两部小说集《呐喊》和《彷徨》,事先并无总体规划,编集时按写作时间的先后顺序排列,鲁迅根据全部作品的总体倾向和他当时的心绪酌定的书名不一定能涵盖所有篇目,实际上,“呐喊”中有“彷徨”,“彷徨”中也有“呐喊”。[2]

1924年到1926年,鲁迅经历种种公共和私人生活危机,但创作力颇为旺盛,除小说外,还计划写作两部连续性的成系统作品:散文诗集《野草》和回忆记《朝花夕拾》,前者全部完成于北京,后者在北京、厦门各写作一半。两部作品在发表时都有总题,读者从《语丝》上读到“野草之一”“野草之N”,就明白是“未完待续”,只是一开始和中途没有预告全部有多少篇。《野草》结集出版时题名未变,而在《莽原》上所连载的记述从孩童到留学归国经历的“旧事重提”,成书时叫《朝花夕拾》,取自《离骚》“朝饮木兰之坠露”“夕餐秋菊之落英”,诗意盎然。

既然是创作之初就有了规划,那么写多少篇,写什么题材,作者本人心中应该大致有数。较之捕捉情感思绪、讲述人生“哲学”的《野草》,《朝花夕拾》应该更有步骤,更有计划性,因为是按时序讲述从童年到青年的人生,可以选取一些重要场景、人物和事件,如童年的喜欢养小动物,与长妈妈的“恩怨”,少年时代私塾读书场景,青年时期的新式学堂学习和日本留学生活,以及辛亥革命前后与老友在生活中的希望和失望等,串连出一部青少年时期的传记。

熟悉鲁迅生平的读者,在阅读《朝花夕拾》时,可能感到有些大事件和重要人物阙如,如祖父周福清,是鲁迅少年时期追慕和学习的榜样,“旧事重提”却几乎不着一笔;青年守寡的母亲含辛茹苦养育三个儿子,竟没有单独写一两篇,而只一两笔顺带提及。其理由,除了祖父因为犯罪为家族带来负面影响,鲁迅不愿涉笔外,还有鲁迅选择写作对象的一个重要标准是健在的人不写或不多写。母亲和两个弟弟健在,刚刚失去和睦的二弟不能写也不愿写。日本留学时期一起从事文学运动的朋友,许寿裳是最亲密的一个,且一直保持联系,自然不能写。章太炎先生对鲁迅的影响比较大,1926年仍活跃在文化学术界,也不能写,直到1936年章太炎去世,鲁迅才写了《关于太炎先生二三事》《因太炎先生而想起的二三事》。因为父亲早逝,因此才有《父亲的病》;藤野先生虽然健在,但鲁迅自仙台退学后,便与之失去联系,所以也为之写了专篇。

如此一来,值得一提的“旧事”或故人就有不小的限制。鲁迅的交游远不止上述,会不会还有一些题材鲁迅计划写而没有来得及写?

鲁迅在厦门写的第一篇“旧事重提”是《从百草园到三味书屋》,发表时标为“之六”,写作时间是1926年9月18日。1926年10月7日,鲁迅写成第七篇《父亲的病》后,致信韦素园道,“今寄上《莽原》稿一篇,请收入”,“《旧事重提》我还想做四篇,尽今年登完,但能否如愿,也殊难说,因为在此琐事仍然多”。[3]从字面来判断,《父亲的病》后面应该还有四篇,也就是说,计划总数是十一篇。1926年10月12日,鲁迅写完《藤野先生》(之九),三天后在给许广平的信中谈及自己写作、教学及控制抽烟等情况说:“少吸烟卷,……但近几天可又多吸了一点,因为我连做了四篇《旧事重提》。这东西还有两篇便完,拟下月再做,从明天起,又要编讲义了。”[4]然而,写完《范爱农》后,他致信韦素园宣布终止:“《旧事重提》又做了一篇,今寄上。这书是完结了。”[5]次日给韦素园的信也说:“《坟》的序,跋;《旧事重提》第十(已完),俱已寄出,想必先此信而到了。”[6]1926年12月8日致韦素园信中的一段可视为最终决定:“《范爱农》一篇,自然还是登在24期上,作一结束。”[7]

可见,鲁迅确实有计划写作第十一篇,却仓促地以第十篇收束,这个问题有研究者也注意到并提出。[8]推测起来,《朝花夕拾》的写作计划应该是鲁迅在北京就拟定的,到厦门大学任教后,因为编写讲义和上课而忙碌起来,“旧事重提”的写作进入赶工状态,不到两个月时间写了四篇。

那么,鲁迅未能写出的一篇究竟会是什么题材呢?会不会像是第十篇《范爱农》一样,写一位“故人”?

我最近阅读关于鲁迅从北京开始写作“旧事重提”系列,至厦门完成《朝花夕拾》再到出版过程中的相关材料,觉得或有这样一种可能:第十一篇要写他青年时代的同学、教育部的同事陈师曾。

陈师曾(1876—1923,名衡恪,字师曾)符合鲁迅写入《朝花夕拾》人物序列的标准——故去的亲密朋友。陈师曾曾在南京江南陆师学堂附设的矿务铁路学堂学习,与鲁迅同学。1902年,他们一起去日本留学,进入弘文学院,鲁迅官费,陈师曾自费。陈封可撰写的《陈衡恪传略》叙述其留日后经历道:

及长,游学日本,毕业东京高等师范学校博物科。归国后,历任南通、长沙师范学校教员。民国二年秋,教育部聘为编审,复兼任北京高等师范学校及美术学校博物图画科教授。君精于书画,善刻印,海内外治艺术者,争推重之。岁癸亥,以继母俞太孺人寝疾,溽暑驰归金陵,亲侍汤药。竟于是年八月初七日哀毁致病卒,得年四十有八。散原先生自撰传状以伤之。[9]

散原先生是陈衡恪之父陈三立的别号。陈师曾是1923年9月17日在南京去世的,鲁迅时在北京,所以没有参加葬礼。鲁迅日记中的“陈师曾讣来,赙二元”[10]是当年年底的事,距陈师曾逝世已经过去几个月。推想起来,讣文应为陈师曾追悼会所发。鲁迅在陈师曾去世的9月没有亲赴灵堂吊唁可以理解,但年底在宣武门外江西会馆举行的陈师曾追悼会,他也没有参加,而只送了奠仪。据新闻报道,追悼会十分隆重,发起人和主持者为梁启超等,到者二百多人。一般的推测是,鲁迅当时刚与周作人决裂,从西直门八道湾十一号住宅搬到西四砖塔胡同六十一号租房暂居,身体不好,又要上班、教书,还要四处找房,可能无暇顾及。

但长期的友情,是不会轻易放下的。没有参加追悼会,没有留下文字纪念,鲁迅内心可能留存了一个歉疚。1924年4月,鲁迅搬入新居,生活趋于稳定。5月3日,他开始购买陈师曾的遗著:“上午往留黎厂买《师曾遗墨》第一、第二集各一册。”《陈师曾先生遗墨》共十集十二册,京华印书局制版,线装大本,深蓝色封面,北京琉璃厂淳菁阁集印,1924年2月至1927年5月间出版。1924年8月16日,鲁迅买到第三集;1925年2月10日往留黎厂买了第四集,7月15日购入第五、六集;1926年5月28日在留黎厂得第七集至第十集。[11]鲁迅持续追踪购买陈师曾遗墨,除重视友情,珍藏作为纪念外,当然也是为了对陈师曾的著述特别是美术创作做一个全面、系统的了解。

但到厦门后,鲁迅却未能写出《陈师曾》,是为什么呢?

首先排除的理由是没有时间。鲁迅虽然一面要为北京的《莽原》供稿,一面要专心编写讲义和上课,不免分心,但他过着单身生活,极少应酬和娱乐活动,写作时间不会比在北京时少。

其次,不能以写作状态不佳为借口。他1926年12月8日给朋友的书信中的确对自己初到厦门的写作状态不满:“此间百事须自己经营,繁琐极了,无暇思索;译呢,买不到一本新书,没有材料。这样下去,是要淹死在死海里了……”[12]但这样的牢骚话也许适合用来作为他少写现实批判类文字的理由。厦门缺少现实刺激,生活单调,风景也少变化,如他在给友人的信中所说:“此地初见虽然像有趣,而其实却很单调,永是这样的山,这样的海。便是天气,也永是这样暖和;树和花草,也永是这样开着,绿着。我初到时穿夏布衫,现在也还穿夏布衫,听说想脱下它,还得两礼拜。”[13]这样的天气和生活状态不是正好可以坐下来写“旧事重提”之类回忆文字吗?一个多月内写了四篇,说明写作状态不差。

那么,是不是因为“未名新集”要尽快出版等不及?这是第三个要排除的理由。鲁迅是未名社的灵魂人物,是“未名新集”的主编,丛书出版进度自在掌控之中;再说,他的著作和文章是同人编辑丛书和刊物的重要支撑,北京的编辑们欢迎、期待之至。《莽原》随时等待鲁迅的文章,没有版面的限制和时间紧迫的压力。

如此,就只剩下题材有难度一项了。

陈师曾自画像

二

鲁迅与陈师曾交往的材料很多,单是出现在鲁迅日记中的就有几十条。如果不是鲁迅早期日记丢失,南京、日本时期的交往次数不知道还有多少。

陈师曾5岁丧母,6岁开始学画,1890年在长沙师从尹和伯,1894年在湖北从周大烈习文学,跟随南通诗人范当世的弟弟范仲霖学习魏碑、汉隶,同年冬与范当世之女孝嫦结婚。1898年考入南京陆师学堂附设的矿路学堂,与鲁迅同班(鲁迅次年2月正式从水师学堂转入)。时任陆师(兼矿路)学堂总办的俞明震主张学习日本教育体制,曾到日本考察,并接待来中国考察的日本教育家嘉纳治五郎,后来还曾亲率陆师学生赴日留学,先在是嘉纳治五郎为中国留学生开办的日语速成学校弘文学院学习,鲁迅和陈师曾就同在1902年中的一批,同船赴日,与张协和、伍习之和顾石臣等同班。据与鲁迅、陈师曾同住一个寝室、共用一间自修室的沈瓞民回忆:他们“商量推敲文字,渴求新知;有时共抒雄图,志在光复;有时浊醪痛饮,高歌‘狂论’。都算得风姿英发”。沈瓞民回国后,曾有诗《柬豫才兼示师曾》寄回:“东亚风云起,吾曹效力时。救亡纾上策,游说竭微辞。难醒人间醉,空劳别后思。栽培芳草绿,原上看离离!”[14]

鲁迅和陈师曾均于1909年回国,在家乡从事教育工作。陈师曾在江西教育司任职,随后受聘在南通的师范学校和中学担任博物学教员,并在南通博物苑兼职。1913年任长沙第一师范教员,1914年到北京教育部,与鲁迅成了同事。

鲁迅日记第一次出现与陈师曾来往的记录是1914年1月13日“得陈师曾室汪讣,与许季上、钱稻孙合制一挽送之”[15],而最后一次记录是1923年下半年收到讣闻。从1914年至1923年,鲁迅日记中两人交往的记载有七十多处,其中以1914年至1918年为多,尤以1915年至1916年为频繁,活动内容主要是聚餐、逛街、购物、访友以及互访和互赠礼物等。

鲁迅和陈师曾虽然分属教育部两个司,但有时候会一起参加部办活动。如1914年教育部举办了全国儿童艺术品展览会,结束后,鲁迅和陈师曾负责挑选优秀作品出国展览:据鲁迅日记,6月2日“与陈师曾就展览会诸品物选出可赴巴那马者饰之,尽一日”[16]。

他们的共同爱好是搜集金石拓片,日记中此类记载不胜枚举。如1914年6月9日“午后陈师曾贻三叶虫僵石一枚,从泰山得来”[17]。当时鲁迅周边有一个金石拓本搜集研究小组,陈师曾也是其中的重要成员。1914年7月3日鲁迅日记的“午同陈师曾往钱稻孙寓看画帖”[18]可以作为一个代表性的记载——钱稻孙也是成员之一。他们之间互赠书籍、拓本的记载很多,如1915年1月19日,鲁迅赠送陈师曾《百喻经》一册;3月18日“赠陈师曾《建初摩厓》《永明造象》拓本各一分”;10月得“师曾赠‘后子孙吉’专拓本二枚,贵筑姚华所臧”;11月16日陈师曾到鲁迅住处看汉画像拓本;12月7日“午后由师曾持去《往生碑》拓本一枚与梁君”,18日“师曾赠《爨龙颜碑》拓本一枚”等。[19]

陈师曾到京时已是有名的画家,在交往中赠送鲁迅画作自然不在话下。1914年12月10日鲁迅日记记载“陈师曾为作山水四小帧,又允为作花卉也”,这四帧山水是《松声》《幽篁古木》《西山小景》《秋山欲雨》,描绘北京西山秋景;1915年2月2日陈师曾持赠去年年底允诺的“冬华四帧”:《牡丹》《水仙》《红梅》《天竹》,每帧都有题诗;1917年1月26日“师曾赠自作画一枚”,鲁迅将这幅画转送了周作人;1921年1月10日,鲁迅又向陈师曾“索画一帧”,这幅画绘的是“两重茅屋闲临水,一带寒林远见山”诗意。[20]

鲁迅日记中记录两人交往时用“索”“捕”等含有“逼迫”意思的字眼,颇能说明他们之间关系的亲密程度。如1915年4月8日“托陈师曾写《会稽郡故书杂集》书衣一叶”,或者是要求立刻写就、拿走,或者是请陈师曾写好第二天拿到教育部,因为第二天鲁迅日记记载“上午寄二弟信并师曾所写书衣一叶”。又过一天,鲁迅“得钱中季信并《会稽故书杂集》书面一叶”。[21]原来,鲁迅托钱玄同为该书题签,因钱玄同迟迟不交稿,只好转请陈师曾书写,应该是绍兴要刻板印刷,来信催促甚急。鲁迅因此对钱玄同颇为不满。1933年12月27日,鲁迅在给台静农的信中谈到请人为《北平笺谱》题签事宜时对钱玄同表达不满道:“至于不得托金公执笔,亦诚有其事,但系指书签,盖此公夸而懒,又高自位置,托以小事,能拖延至一年半载不报,而其字实俗媚入骨,无足观,犯不着向悭吝人乞烂铅钱也。”[22]相比之下,还是陈师曾靠得住。再如,1916年6月22日,鲁迅称“上午铭伯先生来属觅人书寿联,携至部捕陈师曾写讫送去”[23],一个“捕”字写照传神。

篆刻是陈师曾的强项,鲁迅自然近水楼台先得月。1915年6月14日,《会稽郡故书杂集》(署名周作人)付刻前不久,陈师曾赠给鲁迅小铜印一枚,文曰“周”,周氏兄弟都可以用,应该是为该书而刻。[24]陈师曾为鲁迅篆刻印章,是两人交往过程中的一项系统工程,是长期深厚友谊的实证。1915年9月8日鲁迅日记记载,“陈师曾刻收藏印成,文六,曰‘会稽周氏收臧’”;29日“陈师曾为刻名印成”,不但刻名章,还刻收藏印,大有配备齐全的意思。[25]其中鲁迅斋号印“俟堂”还留下一段佳话。许寿裳曾询问“俟堂”的含义,鲁迅回答说:“因为陈师曾(衡恪)那时送我一方石章,并问刻作何字,我想了一想,对他说,你叫做槐堂,我就叫俟堂罢。”[26]揣摩上下文语气,陈师曾的斋号已经用了“槐堂”,鲁迅只好用另外的树木作斋号,很可能是北京民居里常见的柿树。但可能是觉得“柿堂”作斋号不好听,就把“柿”改作“俟”。鲁迅在《新青年》上发表文章,按编辑的要求署名必须是或像一个真人名,就把这个斋号颠倒过来叫作“唐俟”。[27]字面意思是“等待”。钱玄同有一个时期给鲁迅写信,称呼他“待斋兄”,即由“唐俟”演绎而来。

陈师曾还为周作人刻印,如1915年8月11日“师曾为二弟刻名印一,放专文,酬二元”。鲁迅注重礼仪,尊重老友的艺术才能和劳动,常委托陈师曾购买石料并刻印,付给报酬,如1915年8月7日鲁迅日记记载“师曾为代买寿山印章三方,共直五元,季上分去一块”,14日“师曾代购印章三块,直四元五角”,9月3日“托师曾刻印,报以十银”。

到了1919年,新文化运动已经蓬勃开展,也许因为两人的文化理念有所不同,也许因为陈师曾因家事请假到外地,鲁迅日记记录的两人交往大大减少。

尽管鲁迅对陈师曾很熟悉,为写作做了准备甚至还可能有了腹稿,却终于没有写出来。

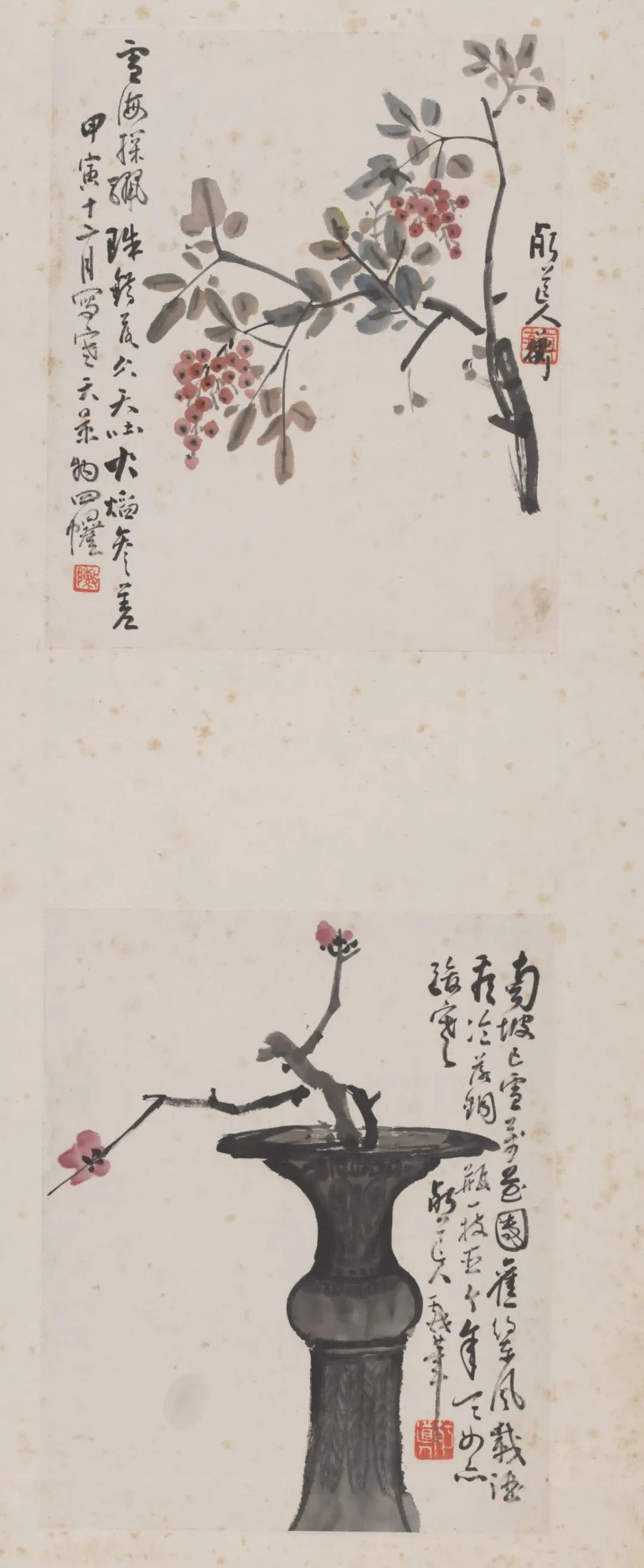

鲁迅藏陈师曾《山水》

三

值得注意的是,鲁迅曾计划使用陈师曾的绘画作为《朝花夕拾》初版的封面。

1927年初,鲁迅到广州后开始筹划《朝花夕拾》的出版,结集、排印、校勘等事务,弟子服其劳,很快就在北京成形了。

鲁迅自己为该书设计了扉页,上有手写书名“朝花夕拾十篇”,而不是“朝花夕拾”四个字。在书名上缀上篇数,不符合常例,而特别强调“十篇”,似乎耿耿于怀,应该不是因为“十全十美”的“十”字好听、吉利(他此前在《论雷峰塔的倒掉》中讽刺过“十景病”,后来在《“这也是生活……”》中又批评“十全大补”),也不是为了申明篇幅颇不短的后记不算一篇文章,而可能会有这样的意思:本来还有一篇的,不能写出来真是遗憾,然而无法可想,就这样以十篇出版吧。

图书的封面设计并非鲁迅所擅长,还需敦请专家。这个过程一波三折。1927年9月25日鲁迅给李霁野、台静农的信中谈及封面设计,想委托正在为《小约翰》设计封面的孙福熙(字春苔,鲁迅日记写作春台),但遇到一些困难:“书面的事,说起来很难,我托了几个人,都无回信。本地,是无法可想的,似乎只能画一个军人骑在马上往前跑。就是所谓‘革命!革命!’《朝华夕拾》我托过春台,没有画来,他与北新闹开,不知怎的和新月社去联合了。让我再想一想看。”[28]可见,鲁迅是想请孙福熙做设计,让《朝华夕拾》封面与他所重视的《野草》《小约翰》的封面同出一手。尽管孙福熙与新月社亲近,让鲁迅略有些踌躇,但在10月4日的信中,仍申前议:“此书(指《小约翰》)封面及《朝花夕拾》书面,已托春台去画,成后即寄上。于书之第一页后面,希添上‘孙福熙作书面’一行。”[29]十天后,他又给两位同人去信说:“《小约翰》及《朝华夕拾》两书面,本拟都托春台画,但他现在生病,所以只好先托其画《小约翰》的一张,而今尚未成(成后即寄上)。《朝华夕拾》第一页的后面,且勿印‘孙福熙作书面’字样。”[30]20日,事情又有了转机,鲁迅写信给李霁野说:“孙春台病已愈,《朝华夕拾》封面已将开始绘画。书之第一页后可以印上‘孙福熙作书面’字样了。”[31]然而,直到1928年1月,封面设计进展仍不顺利,大概孙福熙的病没有痊愈,或者还有其他原因。因此,鲁迅才不得不另想办法,写信给李霁野说:“但书面我想不再请人画。瑠瓈厂淳菁阁(?)似乎有陈师曾画的信笺,望便中给我买几张(要花样不同的)寄来。我想选一张,自己写一个书名,就作为书面。”[32]李霁野照办。但从同年2月26日鲁迅写给李霁野的信可知,这个办法行不通:“昨天将陈师曾画的信纸看了一遍,无可用。我以为他有花卉,不料并无。只得另设法。”[33]最终,鲁迅求助于同乡小友陶元庆。鲁迅3月31日给李霁野的信中说:“《朝华夕拾》封面,今天陶君已画来,但系三色,怕北京印不好,便托他去印,计二千,成即寄上。……该书第一页上,望加上‘陶元庆作书面’字样。”[34]

鲁迅曾起意用陈师曾的画做封面图案,颇让人意外。孙福熙、陶元庆几乎是鲁迅书籍封面的专聘设计师。陈师曾的设计风格并不适合鲁迅的“新文学”著作。鲁迅想用陈师曾绘画做封面,可能是因为想起他在东京时期出版的《域外小说集》和在绍兴由周作人经手刻印的《会稽郡故书杂集》均由陈师曾题写书名,但更可能是出于这样的考虑:因为“旧事重提”拟写陈师曾的计划没有实现,遂用封面设计的方式寄托怀念之情。

可惜,这退而求其次的办法仍然没有实现。如果当时市面上有售陈师曾所绘花卉图案笺纸,鲁迅用来作了封面,读者拿起《朝花夕拾》就会自然而然地联想到鲁迅与陈师曾的亲密关系。

陈师曾为鲁迅篆刻印章

四

“旧事重提”最后两篇《藤野先生》《范爱农》,都以人名为篇名。陈师曾与鲁迅的交往比范爱农、藤野先生与鲁迅交往更早,来往更多,写入《朝花夕拾》,顺理成章。可写材料丰富乃至太多,不应成为没有写成的原因,以简练笔法处理繁复素材,鲁迅拿手当行。

难点在于写人:画虎难画骨,写人难写神。鲁迅写人,要好、坏都写。不会是平铺直叙,而要写出人的特点乃至癖好。特点或癖好,不会是都让人钦佩喜爱的。鲁迅在与陈师曾的交往过程中,留下的当然不都是好印象。实际上,一开始,鲁迅对陈师曾的印象可能不佳,与结识范爱农的过程有些相像。陈师曾是总办(校长)俞明震的外甥,因此在矿路学堂受到一般学生的轻蔑和嘲笑。周作人在《鲁迅的故家》中说:

(陈师曾)不知怎的为他们所歧视,送给他一个徽号叫作“官亲”。及至矿路班毕业,选送日本留学,师曾也一同自费出去,这个歧视才算解除,……[35]

鲁迅在《范爱农》一文的开篇写他和范爱农因为要不要拍电报给清政府抗议其虐待徐锡麟而发生争吵,起势奇崛,很吸引读者。假设《陈师曾》先从矿路学堂生活的某个场景写起,倒是一个不错的切入点:同学们少不更事,因为对官僚作风、裙带关系的愤恨,迁怒于世家子弟、总办外甥,后来看到陈师曾并没有利用公款留学,大家对自己的鲁莽行为感到悔恨,又了解变法的内情和陈家两代人受到的不公正待遇,态度有所好转,关系转趋亲密。其实,鲁迅自己到南京进入水师学堂和矿路学堂,也是托了本家叔祖的关系,在校期间得到不少关照,虽然因个人成绩好通过考试,又获得官费留学的机会,但入学时不能不说是走了一点儿捷径,则其议论陈师曾、俞明震甥舅关系,不过是五十步笑百步。当然,鲁迅也有很大概率不写这个情节——此种怨愤和悔恨,究以不提为好。鲁迅的祖父和陈师曾的祖父,一个因科场案被判刑,一个因为支持变法被革职,性质是大不相同的。在清末民初的语境中,比较起来,其实是鲁迅更觉难堪。

当然,这些都是推论,鲁迅写起来对这些情节或者有更高明的处理办法。但究竟如何,是无从揣测了。

怀人文章中写人物的缺点,是为了衬托人物的优点。《朝花夕拾》中的阿长、藤野先生等,也都有“缺点”或“滑稽可笑”之处,不是所谓“十全十美”的人物。阿长唠叨、迷信,但鲁迅怀念她的淳朴,怜悯她的命运;范爱农性情孤傲、倔强,入场难以与人合作;藤野也有固执、迂阔、不修边幅等“特点”。

写人物,不但要写出特点,更要进行评价。虽然鲁迅写的是个人的印象和意见,但因为他本人是有影响力的人物,他的品评自有较大的影响,甚至会引起争论。这一点在鲁迅1930年代发表《忆刘半农君》和《关于太炎先生二三事》时体现得比较明显。《忆刘半农君》中叙述北大同事和《新青年》同人看不起刘半农:“所谓亲近,不过是多谈闲天,一多谈,就露出了缺点。几乎有一年多,他没有消失掉从上海带来的才子必有‘红袖添香夜读书’的艳福的思想,好容易才给我们骂掉了。但他好像到处都这么的乱说,使有些‘学者’皱眉。有时候,连到《新青年》投稿都被排斥。他很勇于写稿,但试去看旧报去,很有几期是没有他的。那些人们批评他的为人,是:浅。”周作人对鲁迅文章中用“浅”字揭示刘半农的学问、品格深表不满,虽然后文鲁迅对这个评价做了辨正:“不错,半农确是浅。但他的浅,却如一条清溪,澄澈见底,纵有多少沉渣和腐草,也不掩其大体的清。倘使装的是烂泥,一时就看不出它的深浅来了;如果是烂泥的深渊呢,那就更不如浅一点的好。”[36]但也许在周作人看来,既然说“浅”,就至少意味着没有什么深邃的学问,更无论这个“浅”可能指的是性格浮浅或见识浅薄。“浅”有褒义、贬义或中性义的可能性暂且不论,鲁迅还在文章中明确批评刘半农:“从去年来,又看见他不断的做打油诗,弄烂古文,回想先前的交情,也往往不免长叹。”尽管鲁迅接着补充解释说“这憎恶是朋友的憎恶,因为我希望他常是十年前的半农,他的为战士,即使‘浅’罢,却于中国更为有益”。几番曲折,固然显示了收放自如的文法,但也许在周作人看来,是说了刘半农不少“坏话”,“其言不善”,便在怀念文章《半农的回忆》中写诗表达不满道:“漫云一死恩仇泯,海上微闻有笑声。空向刀山长作揖,阿旁牛首太狰狞。”并追加一两句影射鲁迅的话:“半农是我的老朋友之一,我很悼惜他的死。在有些不会赶时髦结识新相好的人,老朋友的丧失实在是最可悼惜的事。”[37]

鲁迅对章太炎的评价非常经典,强调章太炎的革命精神和反抗行动。这固然是令人神往的,但也不免让人觉得有所偏向。历史人物能不能站得住,主要看贡献,哪怕是小学、文章、思想上的些微创见,都有价值,值得表彰,单靠一种所谓的精神、斗志、气节,是容易坠入虚空的。鲁迅说章太炎“战斗的文章,乃是先生一生中最大,最久的业绩”,固然不错,但说“直到现在,先生的音容笑貌,还在目前,而所讲的《说文解字》,却一句也不记得了”,让人感觉偏执和绝对。[38]当然,鲁迅不是在写悼词或碑文,而是写个人主观感受,是正面赞扬甚至献上溢美之词,还是有好说好有坏说坏,自有主张和坚守。

具体到写陈师曾这位老朋友,鲁迅可能有些踌躇。他对同辈陈师曾及其所生活的时代——清末民初——不好评价,如果写出来,想来是负面用语较多,甚至牢骚很盛。《范爱农》叙事的结束是在辛亥革命前后,鲁迅对中国政局、家乡前途已经收获了一个大大的失望。但毕竟过去了十多年,其中的人物如王金发等,批评乃至诅咒自无不可。而鲁迅与陈师曾交往密切主要是在北洋政府时期,自己虽然已经从中脱离,蛰居南方海岛,与当局不在一个政坛,却仍与读书人同在一个文坛。骂骂当局,嘲笑一番袁世凯称帝、张勋复辟是不会有麻烦的,但已经过去好多年,再写就是闲笔了。其他人事,就颇为复杂也更为敏感。刚到厦门大学教书就感到不适应的鲁迅,还不能确定自己将来到哪里生活——也许还要回到北京——用什么样的笔墨写那些故旧,很费思量。其时他已经悟到,在中国骂政府、骂军阀、骂团体甚至骂庸众,批判中国历史文化社会,都不要紧,而且还能博得读者的喜欢和佩服。但要骂具体人如骂陈西滢、李四光等,就会惹出是非。[39]

从《朝花夕拾》的几篇回忆故人的文章看,人物与事件的交叉叙述很需要剪裁的功夫。《藤野先生》开头的“东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云”,先写东京的无聊,说明自己起意去偏僻的东北仙台的原因之一。而开头这一句又是全部“旧事重提”回忆记整体叙述的一部分,由此引向并聚焦到藤野先生身上。至于其他教授的生活和教学、藤野先生的结局、同班同学们的去向,只能作为辅助,甚至大多略而不提。

写真实经历的文章,作者为集中笔墨、避免枝蔓,有自由选择的空间。《阿长与〈山海经〉》集中笔力在人事;《琐记》虽然时间跨度很大,但全篇集中在南京的学堂生活,只是在解释“走异路”的原因方面有些简单,可能是因为顾虑琐事太多而且散乱,给人“平铺直叙”的印象。在《范爱农》中,鲁迅通过范爱农写自己在共和时期的经历,提供了很多有价值的资料,对于理解《阿Q正传》等作品很有参考价值。但他对这一篇并不满意,在1934年12月2日写给增田涉的信中说:“只有《藤野先生》一文,请译出补进去,《范爱农》写法较差,还是割爱为好。”[40]所谓“较差”,可能是因为鲁迅觉得这篇文章缺少中心,显得枝蔓。由此推想,《陈师曾》一文的笔力会集中在哪个时期、哪些事件上,矿路学堂?弘文学院?还是北京教育部?着重点不容易寻找。鲁迅最终放弃《陈师曾》的写作,恐怕也是担心文章过多罗列交往史料,流于平铺直叙。鲁迅与长自己五岁的陈师曾交往虽密切,但总体上说是一种淡如水的君子之交,不多起伏波澜,也即缺少故事性,更无戏剧性。鲁迅既觉得《范爱农》“写法较差”,就此搁笔,不写《陈师曾》也就不难理解了。

陈师曾画作

五

因为陈师曾在绘画篆刻方面成就卓著,鲁迅如果写纪念他的文章,对其艺术做出恰当的评价既是不能回避的内容,也是文章写得好不好的关键。其中的核心是对中国画的评价问题。这一点,更让鲁迅为难。鲁迅对绘画颇能鉴赏,对美术教育的重要性也有较为深刻的认识,但只停留在一般爱好和鉴赏层面,缺少实践,陈师曾却是专业水平,其绘画题材广泛,山水、花鸟、人物、风俗等皆所擅长。花卉虽来自吴昌硕,而能博采徐渭、陈淳、八大山人、石涛以及“扬州八怪”之长,形成自己含蓄秀逸、古朴而不粗野、气韵生动的风格,构图多变,形式新颖,题材既有传统的折枝花卉,也有对景写生的自然景物。

陈师曾进京两年后,已然是北方画坛的代表人物,诗、书、画、印兼善,被誉为“四绝”。1915年2月,国立北京高等师范学校开办三年制手工图画科,陈师曾受聘为国画教师并兼任北京女子师范及女子高等师范博物教员。1918年春,陈师曾到北京大学演讲,引发了师生们研究中国画的兴趣,促成校长蔡元培决定设立北京大学画法研究会,陈师曾被聘为中国画导师。4月,国立北京美术专门学校聘陈师曾为中国画教授,其他与美术有关的学校也争相聘请。

五四运动前后,变革呼声很高。以陈独秀为代表的新文化健将发出了“美术革命”的主张,批判中国传统绘画。鲁迅对国画也是贬多于褒,直到晚年还发表过颇为激烈的言论,如:“就绘画而论,六朝以来,就大受印度美术的影响,无所谓国画了;元人的水墨山水,或者可以说是国粹,但这是不必复兴,而且即使复兴起来,也不会发展的。”[41]1919年在《新青年》的《随感录》发表多篇文章(四十三、四十六、五十三),讨论美术问题,比如说:“进步的美术家,这是我对于中国美术界的要求。……我们所要求的美术家,是能引路的先觉,不是‘公民团’的首领。”[42]鲁迅对古人画多山水花卉而少社会事件表示不满,虽然他本人私下里也摆脱不了传统文化的惯性,喜欢雅致的绘画、信笺、印章、金石拓本之类,但讲起推陈出新,就毫不客气,发为激烈言论,恐为陈师曾所不喜。陈师曾不赞成这种“革命”观点,在1921年春发刊的《绘学杂志》第2期上发表了《文人画的价值》,同年11月又在该杂志第3期上发表了《中国画是进步的》。不久,东京美术学校教授大村西崖来访,与陈师曾讨论文人画问题。1922年,陈师曾翻译了大村西崖的《文人画之复兴》,并将自己的《文人画的价值》改写为文言的《文人画之价值》,二文合编成《中国文人画之研究》一书,由中华书局出版。《文人画之价值》申述中国文人画的意义和价值,主张在借鉴外来艺术的同时,弘扬优秀民族艺术传统。陈师曾认为中西绘画没有优劣、高低之分,“宜以本国之画为体,舍我之短,采人之长”,主张“中西融合”“固本出新”。[43]这些意见当然都是正确的,融和转化,也是新文化提倡者的最终意见,但在新旧文化主张激烈斗争、言辞常走极端的氛围中,心平气和的对话既不可能,“融和”就更无从谈起。这个时期的鲁迅和陈师曾,因为站在不同的营垒中,交往逐渐减少,自在情理之中。

既然如此,鲁迅写怀念陈师曾的文章,对这些私人友情层面的内容就更难措辞了。鲁迅对陈师曾的书画虽然赞赏并珍藏,但因为与自己的新文化观念并不契合,故未能给以赞词——这可能是这篇文章没有写成的关键所在。

《朝花夕拾》未使用陈师曾绘画作封面,该书出版后,鲁迅虽然很少在公开场合提及陈师曾,但每一提及,评价就很高。如1930年代初,他起意编印《北平笺谱》,首先想到的就是陈师曾:

去年冬季回北平,在留黎厂得了一点笺纸,觉得画家与刻印之法,已比《文美斋笺谱》时代更佳,譬如陈师曾齐白石所作诸笺,其刻印法已在日本木刻专家之上,但此事恐不久也将销沈了。

因思倘有人自备佳纸,向各纸铺择尤对于各派各印数十至一百幅,纸为书叶形,采色亦须更加浓厚,上加序目,订成一书,……[44]

鲁迅强调,虽然光绪年间的李毓如、伯禾、锡玲、李伯霖和宣统末年的林琴南,在画笺方面颇有成绩,但其道大盛则有赖民国四、五年后的陈师曾、姚茫父诸家。鲁迅在《北平笺谱》的序言中略述中国诗笺发展史,便将“义宁陈君师曾”置于承前启后的关键地位:

清光绪时纸铺,尚止取明季画谱,或前人小品之相宜者,镂以制笺,聊图悦目;间亦有画工所作,而乏韵致,固无足观。宣统末,林琴南先生山水笺出,似为当代文人特作画笺之始,然未详。及中华民国立,义宁陈君师曾入北京,初为镌铜者作墨合,镇纸画稿,俾其雕镂;既成拓墨,雅趣盎然。不久复廓其技于笺纸,才华蓬勃,笔简意饶,且又顾及刻工,省其奏刀之困,而诗笺乃开一新境。盖至是而画师梓人,神志暗会,同力合作,遂越前修矣。稍后有齐白石,吴待秋,陈半丁,王梦白诸君,皆画笺高手,而刻工亦足以副之。辛未以后,始见数人,分画一题,聚以成帙,格新神涣,异乎嘉祥。[45]

《鲁迅手稿全集》书信卷显示,二十世纪二十年代末、三十年代初鲁迅使用陈师曾绘制的山水、花果、器物笺纸数量不少。鲁迅购买陈师曾的作品集,起意或在为写纪念文章做准备。但除了在给友人的信中批评这套玻璃板书“印得很不高明”[46]外,他对书的内容没有做任何评价。既然不写回忆记,也就不必要触及那个烦难复杂的中国画评价问题了。鲁迅没有表达的意见,周作人晚年在《鲁迅的故家》中略有提及:“陈师曾的画世上已有定评,我们外行没有什么意见可说。在时间上他的画是上承吴昌硕,下接齐白石,却比二人似乎要高一等,因是有书卷气。”[47]这应该与鲁迅的看法相近。

鲁迅没有将一位同学、同事、朋友,特别是一位杰出艺术家的形象在《朝花夕拾》中刻画出来,无论如何是一件憾事。他没有向任何人透露过《陈师曾》的写作计划以及没有实现计划的原因,以上推论提供的思路或对研究《朝花夕拾》、鲁迅的交游和回忆记写作略有参考价值。

注释:

[1]鲁迅:《〈自选集〉自序》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第469页。

[2]黄乔生:《〈呐喊〉〈彷徨〉两悠悠》,《名作欣赏》2023年第13期。

[3]鲁迅1926年10月7日致韦素园信,《鲁迅全集》第11卷,人民文学出版社2005年版,第567页。

[4]鲁迅1926年10月15日致许广平信,《鲁迅全集》第11卷,第573页。

[5]鲁迅1926年11月20日致韦素园信,《鲁迅全集》第11卷,第623页。

[6]鲁迅1926年11月21日致韦素园信,《鲁迅全集》第11卷,第624页。

[7]鲁迅1926年12月8日致韦素园信,《鲁迅全集》第11卷,第648页。

[8]刘彬:《“腊叶”的回眸——重读鲁迅〈朝花夕拾〉》,《文艺研究》2020年第1期。

[9]王兴杰:《第一次中国教育年鉴·戊编》,开明书店1934年版,第417~418页。

[10]鲁迅1923年12月12日日记,《鲁迅全集》第15卷,人民文学出版社2005年版,第490页。

[11]鲁迅1924年5月3日、8月16日,1925年2月10日、7月15日,1926年5月28日日记,《鲁迅全集》第15卷,第510、525、551、573、621页。

[12]鲁迅1926年12月8日致韦素园信,《鲁迅全集》第11卷,第648页。

[13]鲁迅1926年10月4日致韦丛芜、韦素园、李霁野信,《鲁迅全集》第11卷,第562页。

[14]沈瓞民:《鲁迅早年的活动点滴》,《上海文学》1961年10月号。

[15]鲁迅1914年1月13日日记,《鲁迅全集》第15卷,第101页。

[16]鲁迅1914年6月2日日记,《鲁迅全集》第15卷,第119页。

[17]鲁迅1914年6月9日日记,《鲁迅全集》第15卷,第120页。

[18]鲁迅1914年7月3日日记,《鲁迅全集》第15卷,第123页。

[19]鲁迅1915年1月19日、3月18日、10月27日、11月16日、12月7日、12月18日日记,《鲁迅全集》第15卷,第157、164、193、195、198、199页。

[20]鲁迅1914年12月10日、1915年2月2日、1917年1月26日、1921年1月10日日记,《鲁迅全集》第15卷,第143、159、273、421页。

[21]鲁迅1915年4月8日、9日、10日日记,《鲁迅全集》第15卷,第167页。

[22]鲁迅1933年12月27日致台静农信,《鲁迅全集》第12卷,人民文学出版社2005年版,第532页。

[23]鲁迅1916年6月22日日记,《鲁迅全集》第15卷,第232页。

[24]鲁迅1915年6月14日日记,《鲁迅全集》第15卷,第175页。

[25]鲁迅1915年9月8日、9月29日日记,《鲁迅全集》第15卷,第186、189页。

[26]许寿裳:《笔名鲁迅》,许寿裳:《亡友鲁迅印象记》,人民文学出版社1977年版,第48页。

[27]黄乔生:《度尽劫波:周氏三兄弟》,人民出版社2019年版,第181页。

[28]鲁迅1927年9月25日致李霁野信,《鲁迅全集》第12卷,第76页。

[29]鲁迅1927年10月4日致台静农、李霁野信,《鲁迅全集》第12卷,第77页。

[30]鲁迅1927年10月14日致台静农、李霁野信,《鲁迅全集》第12卷,第78页。

[31]鲁迅1927年10月20日致李霁野信,《鲁迅全集》第12卷,第80页。

[32]鲁迅1928年1月31日致李霁野信,《鲁迅全集》第12卷,第101页。

[33]鲁迅1928年2月26日致李霁野信,《鲁迅全集》第12卷,第105页。

[34]鲁迅1928年3月31日致李霁野信,《鲁迅全集》第12卷,第111页。

[35]周遐寿:《鲁迅的故家·俟堂与陈师曾》,人民文学出版社1981年版,第153页。

[36]鲁迅:《忆刘半农君》,《鲁迅全集》第6卷,人民文学出版社2005年版,第74页。

[37]周作人:《半农纪念》,《人间世》半月刊第18期,1934年12月。

[38]鲁迅:《关于太炎先生二三事》,《鲁迅全集》第6卷,第566~567页。

[39]鲁迅:《答有恒先生》,《鲁迅全集》第3卷,人民文学出版社2005年版,第473页。

[40]鲁迅1934年12月2日致增田涉信,《鲁迅全集》第14卷,人民文学出版社2005年版,第328页。

[41]鲁迅1935年2月4日致李桦信,《鲁迅全集》第13卷,人民文学出版社2005年版,第372~373页。

[42]鲁迅:《随感录·四十三》,《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社2005年版,第346页。

[43]陈师曾:《文人画之价值》,《中国文人画之研究》,浙江人民美术出版社2016年版,第5~15页。

[44]鲁迅1933年2月5日致郑振铎信,《鲁迅全集》第12卷,第366页。

[45]鲁迅:《〈北平笺谱〉序》,《鲁迅全集》第7卷,人民文学出版社2005年版,第427~428页。

[46]鲁迅1933年11月20日致郑振铎信,《鲁迅全集》第12卷,第501页。

[47]周遐寿:《鲁迅的故家·陈师曾的风俗画》,人民文学出版社1981年版,第154页。