当代俄罗斯短篇小说——新时代社会情绪的探测仪

关于以短篇小说为代表的小体裁作品,俄国杰出的文学批评家别林斯基有过一段精妙的论述:

有些事件,有些情况,还不足以写成剧本或长篇小说,但这些事件如此深刻,在一瞬间就集中了几个世纪都无法经历过的生活。小体裁作品抓住了它们,并将它们包孕在自己紧凑的框架中。它的形式可以含纳你所想要的一切——对习俗风尚的轻描淡写,对人与社会的挖苦讽刺,对心灵奥秘的深入探求,以及同欲望展开的残酷游戏。它短小而精悍,轻松且深刻,从一个主题迁越到另一个主题,将生活碾成细枝末节,从伟大的生命之书中撷取一片又一片叶子,然后将它们装订成册,这会是一本多么丰富的书、一部多么宏阔的长篇小说、一首多么浩繁的长诗啊……对于这样一部书,我们将之命名为“人与生活!”——该有多好啊!

别林斯基以其与生俱来的敏锐感知力觉察并道出了短篇小说的特质:它能够灵活游走在社会现场和人性空间的各个角落,深入扫描并捕捉之前时代从未涌现过的问题、经验或意识,将其凝缩于灵动而小巧的叙事形式之中。这一页页采撷自“伟大的生命之书”的故事,汇集起来,同样可以形成一部关于某个时代的波澜壮阔的史诗或长篇小说。

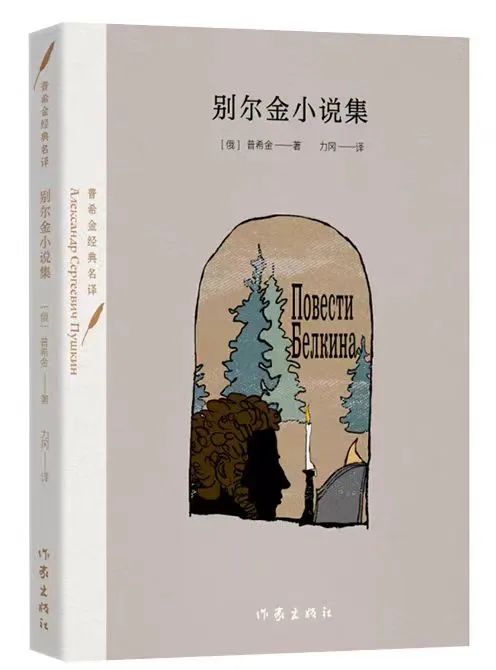

俄语短篇小说辉煌的发展历程,是对别林斯基上述关于短篇小说特点之论述的最佳诠释。十九世纪三十年代,普希金的《别尔金小说集》开创了俄语短篇小说创作的先河;随后,果戈理的一篇篇作品极大拓展了该体裁创作的广度与深度;继而,屠格涅夫的《木木》等作品集奠定了俄语短篇小说多样性的基础;再往后,契诃夫的作品让俄语短篇小说如长篇小说一样臻于成熟并登上世界文学的高峰。此外,十九世纪以鸿篇巨制举世闻名的托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基等大师,在短篇小说创作领域也显示了非凡的造诣。及至十九世纪末二十世纪初,列斯科夫、布宁、普里什文、高尔基、巴别尔等文学大家的创作不仅让我们看到了现代俄语短篇小说的复兴,更让我们发现了其不同于以往同类体裁作品的明显质变。二十世纪以来,卡扎科夫的抒情小说,肖洛霍夫等作家的卫国战争小说,舒克申、拉斯普京、阿斯塔菲耶夫等人的乡村小说等等,无不敏于感应所处时代的社会现实,以点绘的方式描画出了俄罗斯生活的宏阔图景,并构建了一座多姿多彩的人物形象画廊,从中我们可以读取这百年间俄罗斯人的生活样态、精神状貌和情绪“频谱”。

普希金和《别尔金小说集》

始于二十世纪八十年代中期的戈尔巴乔夫改革给苏联国家和社会生活的所有领域都带来根本性变化。从一九九一年苏联解体开始,俄罗斯社会经历了长达十多年的混乱状态:政治和社会不稳定、经济危机出现、恐怖主义抬头、犯罪率上升、车臣战争爆发、民族矛盾加深。直接后果是俄罗斯相当一部分人口陷入贫困与边缘状态,社会结构发生根本性变化,社会流动功能失调。针对这种状况,社会学家安德烈·富尔索夫指出,在新时期,这种“社会主体性”被悄然消灭殆尽,而这种主体性曾经是苏联人借以远离剥削、贫困、人口下降乃至阻挡侵略的盾牌。国家之“社会主体性”的消失导致了全方位的社会文化危机,道德精神基础不断被削弱,从而使整个社会陷入意识形态真空和道德迷途之中,末世论观点普遍流行,到处弥漫着虚无主义的压抑与否定情绪。同时,这种否定情绪也全面渗透到人们对社会历史及民族认同的反思之中:有的人试图对当代俄罗斯意识形态进行批判性思考;有的人试图让自己的内在微观世界回归宁静,以对冲外在世界的混乱;有的人则在支离破碎的不和谐氛围中发现一种逻辑和美感,即“在黑暗深渊的边缘体验战斗的快感”(俄罗斯学者叶莲娜·谢夫留金娜语)。进入二十一世纪后,特别是近些年来,随着科技水平的突飞猛进与人类意识的不断发展,俄罗斯人也和其他国家的人民一样,受到诸多急剧变化的强烈冲击而对未来产生深深的忧患意识。以上种种因素叠加在一起,造就了当代社会整体上极不稳定、没有定规却又有着无限可能性的文化环境,由此也就孕育出同步反映各种社会情绪、各种风格与价值符号相混杂的俄罗斯短篇小说新样态。这些短篇小说不仅探讨个体的俄罗斯人乃至整个民族的出路,也在揭示全人类所面临的精神困境,即在当今世界日益走向混乱、无序以及逐步丧失种种准则的境况下,人类所感受到或表现出的恐惧、厌恶、消极、忧虑乃至彻底迷失方向的精神状态。这种新样态在以乡村、战争、历史以及后人类作为书写主题的短篇小说中体现得尤为鲜明。

“乡村散文”是二十世纪六十年代末到八十年代中期苏联文坛上相当重要的一种文学现象。它以描写乡村和农民的生活为主,但所揭示的问题远远超出了农村及农民生活的范畴,而是像多棱镜一样,折射出整个国家在现代化进程中所遭遇的严峻挑战与危机,并尝试为之找寻解决之道。当代俄罗斯文学研究家利波维茨基认为,“乡村散文”诗学整体上是在国家意识形态之外“寻找民族生活的深刻基础”;而“乡村散文”的重要代表作家拉斯普京则指出:“‘乡村散文’更多着眼于人的道德健康——这既是对现在的人而言,也是对未来的人而言。”可见“乡村散文”所反映的不仅是国家的现实问题,更是人的根本性问题,是全人类的问题,所以它具有超越时代性及民族性的特点。到了苏联解体之初,作家们笔下的“乡村散文”一方面表现出对农村日益衰败的忧愤,另一方面,也是更重要的方面,则是表达了“俄罗斯民族精神的根基在农村”这一现实仍未改变的核心理念。而随着时间推进到我们所处的新世纪,当下的“乡村散文”则与弥漫在整个社会中的灰暗底调产生了同频共振,流露出对乡村已彻底走向颓势、无可挽回的绝望情绪。现时,土地与东正教的形象已经无法承载以往体现作者对俄罗斯民族未来之厚望的功能,因而在“乡村散文”中渺不可寻,于是“乡村散文”的标记仅仅模糊地显现在作品中那些老树、祖屋等物象上以及或倔强或隐忍的女性形象上。无论是在老一代作家鲍里斯·叶基莫夫还是在新一代作家娜塔莉娅·克柳恰廖娃的短篇小说创作中,这一点均有所体现。

叶基莫夫是俄罗斯文坛德高望重的老作家。半个多世纪以来,他满怀深情和热爱,以最纯正的俄语描绘他最熟悉的顿河流域这片土地以及在这里生活的俄罗斯人所遭受的种种苦难——无休止的危机、战争、农村的变迁……在他的作品中,带着新鲜泥土气息的大自然与人物鲜活的灵魂以某种不可思议的方式结合在一起,仿佛五彩斑斓的玻璃碎片组合成了一幅完整的生活画面。他描写普通人的日常工作与生活,触及所有平民百姓都能理解的主题;每个人都能在他描写的人物身上发现自己、发现自己身边的人。正是对俄罗斯边远地区痛苦状态的忧虑和深刻描写、对俄罗斯人无上尊严的反映,使得他的作品深入人心。评论家德米特里·谢瓦洛夫认为:“任何一个哪怕只读过叶基莫夫一部小说的人都能记住这位作家。尽管他所有的主人公都只是顿河河畔的农民,但每个人都会说:这是在讲我的、我们的生活。作家凭借自己的才华和爱的力量小心翼翼地将生活的碎片集合在叙述中,这种叙述将长期留存在俄罗斯文学中,作为我们在过去二十年中所经历的一切的诚实见证。”可以说,叶基莫夫在自己的一篇篇小说里试图勾勒苏联解体后俄罗斯乡村的变迁历程。无数俄罗斯人心中累积的伤痛与年深日久的怨愤,都能穿透文字的表层,在他的艺术“传感器”中得以解析、显影或成像。

阅读叶基莫夫早期到近些年的作品,我们可以明显体味到作家对现实“黑云压城”般的感受、愈益强烈的批判态度和在沉默中爆发的果决勇气。《不要哭泣》就是典型的例证。小说讲述了一个惊心动魄的故事:女主人公娜佳为生活所迫,带着母亲和女儿来到异乡求生,却受到当地强力人物米什卡的控制和占有,最终,为了保护自己和家人,娜佳放火烧死了米什卡。这篇小说中不具名的农庄里生活混乱无序,尽显败像,比叶基莫夫以往作品(如他的中篇小说代表作《皮诺切特》)中所描述的乡村更加衰败。而比物质匮乏更加可怕的是人心的失落:娜佳的家乡是不时燃起战火的车臣首府格罗兹尼。在武装分子的胁迫与哄骗下,她和家人从城里的大房子里迁出,被强行安置到偏远乡下一处徒有四壁的破败宅院里。为了活下去,娜佳不得不委身于坐过牢、后来靠本领和威势在当地站稳脚跟的米什卡。他在娜佳一家初来农庄时向她们提供了必要的帮助,这意味着他还保有一定的同情心;而与娜佳交往对他来说也确实有利可图。在长期的相处中,米什卡真正爱上了娜佳,但在他的意识里,爱等同于控制。因为“吃醋”,他时常恶毒地威胁娜佳,并因此招致死亡的祸端。为了活下去,为了保全家人,善良的娜佳被逼上了纵火杀人的“绝路”。生存的危险解除了,但她却怀上了米什卡的遗腹子……

叶基莫夫在这个短篇小说中表达了越来越明确的态度:在人变得比野兽更危险的时候,如果没有合法的方式来保护家庭,那么善良必须与“拳头”相伴。受压迫者娜佳——在极其艰难的环境中仍然保持淳朴的本性和基本的做人准则——就做出了这样的抉择,在一块被抛弃的土地上以“狼性”十足的行为击败了强权与暴力的实施者。“不要哭泣”这个标题,既是娜佳的母亲时常安慰女儿和外孙女的话语,同时也是作者发出的呼吁:当整个家庭、整个社会都遭受了太长时间的痛苦和煎熬时,就“不要哭泣”了,而是果断采取行动,捍卫自己的家人、家园以及人类共存的法则。而这正是面对黑暗的社会现实所爆发的最决绝的呐喊与抗争。

如果说老一代“乡村散文”作家叶基莫夫以一种相对直白的方式对乡村现状发出仰天长啸式的呐喊,那么,新一代作家娜塔莉娅·克柳恰廖娃的悲鸣则更加沉郁、更加绝望,仿佛跌入谷底般痛彻心扉却又无法声张。她的短篇小说《天堂一载》以自白的口吻讲述了主人公莫名其妙在一处名为“天堂村”的破败村庄里买下一栋老房子并在其中居住一年的经历。这篇小说仿佛现实主义场景下的一则寓言,作家异常克制地简化了人物与情节描写,但是赋予每个人物、每个细节以耐人寻味的象征意义。在小说中,人们的现实生活似乎已经与传统割裂开来。主人公是城市生活的弃儿,遭遇挫折后,他在梦境的指引下,稀里糊涂地来到了乡村,却看到了一幅行将就木的乡村图景。主人公的爷爷是二战期间长眠地下的军人,他们那代人用生命为国家、为百姓换来的胜利果实(不论物质上的还是精神上的)到了孙辈所处的时代几乎已经遗失殆尽。村里房屋破败,人烟稀少,只有几个孤寡老太婆还在坚守故土,而她们也一个接一个地离开或死去,以不同方式告别了家园;与她们相依为命的小动物也有着同样的命运。小说末尾,只剩主人公一个人独自在村子里生活。他是否能坚持下去?他喜欢的女大学生会回来找他吗?答案自然是否定的。

《天堂一载》可以说是一首关于乡土俄罗斯之衰亡的挽歌。故事中最具象征意味的是主人公居室里那幅挂在墙上的俄罗斯地图:刚买下房子时,主人公就注意到墙上的地图已经破旧不堪,摇摇欲坠。随着情节的推进,地图上不同部位的纸片也在一点一点地掉落,而且饶有意味的是,整幅地图掉落的进程是从远东地区开始,随后逐步向西部蔓延的。最后,故事结束时,残余的地图从墙上陡然滑落,彻底结束了自己的历史使命,而主人公急忙去“用双手托住”,转身“用后背抵着”它,努力“用自己的身躯支撑着整个祖国”。这是否喻示着乡土俄罗斯,这个曾经辉煌过、曾经无限美好的“天堂村”,在二十一世纪已然彻底衰落,成为被上帝遗忘的角落?

作为一种在表现手法上操作性较强的文体,短篇小说在即时反映急剧变化的国家局势和感知社会症候方面有着得天独厚的优势。这一特性在当代俄罗斯以战争为主题的短篇小说创作中表现得尤其明显。如果说伟大卫国战争是苏联时期俄语文学中战争小说的主要焦点,那么,俄联邦独立后爆发的两次车臣战争则是新世纪战争题材小说的鲜活素材。新一代战争小说作家无意于描写战争的宏阔场面,不愿过多关注具体的战事。他们更感兴趣的是表现战争对小人物命运的影响、给他们造成的损失,以及在战争环境下一般人的心理变化等等,以多点定位的方式引领读者进入那些被卷入灾难、为战争所裹挟的普通人的世界。而普通百姓在战争中所面临的日常考验——寻找避难所、在炮弹的威胁下生活、在难民营中深受折磨——也不可避免地成为小说家探察和记录的对象。他们在创作中探寻战争危机在当今俄罗斯大地上爆发的根源,研究车臣民族性格的本体论密码,呈现战争在全社会精神与道德方面所带来的沉重后果,并对思考的结果做进一步的升华,最终从哲学和世界观的层面审视当代战争。需要指出的是,书写车臣战争的小说家多是战事的亲历者,通过创作,他们也使自己在意识和潜意识中摆脱了参与和见证战争所带来的伤痛,得到了心理上的自我疗愈。

阿尔卡季·巴布琴科是新世纪以来创作以战争为主题的短篇小说的代表作家,他在二○○一年十二月以短篇小说系列《战争十辑》获得了“车臣战争文学第一人”的称号。在这个系列短篇中,巴布琴科以他本人二十四岁时参加车臣战争的亲身经历为蓝本,像拍摄纪录片一样,用文字真切、详实地描述了他亲眼所见的战争,展现了一个真实存在的恐怖而邪恶的世界:在这里,不仅有永远泥泞的道路、冰冷潮湿的防空洞,而且杀人已成为司空见惯甚至如家常便饭般的寻常事。作家并不刻意追求新颖的文字表达方式,也没有把着力点投放到对文本的复杂建构上,而是通过最大限度地贴近事实、运用朴素的写实笔法,来突出小说中所述内容的严酷性与真实感,从而更加凸显出他对生命与死亡、战争之罪责、存在的意义等重大问题的悲剧性思考。

除“乡村散文”和战争小说外,在当今某些追溯与反思过往的历史题材作品中,同样萦绕着挥之不去的悲抑与惶惑情绪。这从短篇小说《麻雀》和《晚间来电1995》中可见一斑。

《麻雀》的故事背景是苏联历史上一段讳莫如深、不堪回首的沉重往事——一九三二年至一九三三年间的乌克兰大饥荒。那是一幅凄惨阴森、触目惊心的画面:女主人公徒手杀死一只麻雀为自己的孩子熬汤充饥,但还是没能挽救孩子的性命。当时有很多人在那让人绝望的饥寒交迫中沉沉睡去,再也没有醒来。女主人公虽然侥幸活了下来,但是饥饿夺去了她所有最亲近家人的生命。若干年后,叙述者结识了孑然一身、已经步入老年的女主人公,她平静地向叙述者讲述自己一生中遇到的那些人、那些事,包括大饥荒时期那段积压在心头的往事。此时的她,依然和当年经历失去亲人的劫难时一样,不肯“闭嘴”,但也没有流露太多的怨恨与悲伤。如何在漫长而艰难的岁月中生存下来并保持不变的本性,这是对人以及人性的巨大考验。特殊时代发生在亲人身上的生死劫难没有从肉体上,更没有从精神上击垮女主人公,她从容讲述种种往事的模样甚至引发了叙述者深入的哲学思考。从她身上,叙述者看到了生的希望和意义,所以,他有此感叹:“上帝当初要取泥土造人,为的是魂灵能从人体里,甚至从亡者的躯壳中生长出来,如同植物一样……”这句话的意涵是:上帝造人,人从泥土中诞生,人经历一生之后又如同麻雀一样回归大自然,变成泥土和植物生长的一部分,如此循环往复,从而达成了万物一体……用蕴含在这种循环中的希望来冲淡和平复伤痛,或许是创作者给予特殊时代受害者用以疗伤的一剂方药。特别值得一提的是,该小说的作者亚历山大·伊利切夫斯基在描写女主人公为求生而杀生的惨烈、可怖场景时,运用了欧洲印象画派的风格,以散文诗的语言使这个场景栩栩如生地“显像”在读者眼前。这种笔法无疑加深了小说所营造的悲怆凄凉氛围。

如果说《麻雀》揭开的是一种可以公之于众的民族伤痛,那么在另一部短篇小说《晚间来电1995》里,主人公所承受的则是一种内伤式的,只能深藏心底、羞于启齿的创伤。小说的作者列昂尼德·尤泽福维奇将创作视野推移到距今更远的年代——十月革命后的俄国国内战争时期。作者以第一人称的口吻讲述了一个有关历史细节的故事:一对父子给传记作家“我”打来电话,为“我”在书中歪曲事实、给他们的一位先辈泼污水而深感愤怒。事实上,小说中包含了显在的和隐在的两个悲剧。显在的悲剧是作家使用大量笔墨讲述的一对白军夫妇从军队中逃亡,结果事败人亡的故事。隐在的悲剧则是父子俩的那位先辈因为“莫须有”的邪恶罪名而使家人长期蒙羞受辱。据这对父子的判断,他们的先辈不仅无罪,甚至还有可能是含冤受屈的红军特工英雄。白军夫妇的悲剧虽然令人唏嘘,但是终究随着他俩的离世而成为历史的一抹烟尘,早已消散得了无踪迹。而那位先辈的遭遇,却给他的亲人、后代留下了锥心刺骨、迁延不愈的痛。其实,对于“我”来说,那个先辈只是“我”在大量文献证据基础上构建的宏伟历史画卷中一个微不足道的元素,仅仅是在他所引用的一位军官回忆录中出现过的一个名字而已,而恰恰是这个名字——而非事情的真相——给那些相关的人带来了噩梦般的、永远挥之不去的影响。作者由此暗示历史记载的“真相”未必可靠,“真的假不了,假的真不了”的真理未必永远成立。一个可悲的结论!或许,这才是历史书写的真相?列昂尼德·尤泽福维奇是一位诗人、小说家、剧作家兼历史学家,他的文学创作始终伴随着他对历史学科的精进钻研,具有层层推导历史谜题的性质。他的《晚间来电1995》提醒我们,绝对客观、透明、详尽的历史书写是不可求的,即使是那些看似显而易见、耳熟能详的事情,也可能有通向另一维度的缺口。文学也是如此,创作与生活、虚构与真实紧密地交织在一起。文学并不质疑历史书写的巨大作用,但是可以对其所书写内容的客观性和彻底查明真相的可能性提出质疑。

新世纪,随着人工智能、互联网技术的不断发展和元宇宙概念的提出,人类社会逐步进入现实世界与虚拟世界并存的时代,而且二者之间甚至呈现出界限模糊、互相包孕的趋势。长此以往,人类的形态将发生怎样的变化?人类文明将何去何从?这些都是身处当今世界的我们不得不面对、不得不思考的问题。对于这些疑惑,以热衷人类永恒问题著称的俄罗斯作家自然不会置之不理,他们也开始尝试通过文学创作来探讨不远未来的人类处境。格尔曼·卡纳别耶夫的短篇小说《一周》(载于《世界文学》2023年第5期)讲述了一位人机合体的新人类一周的生活。此人虽有人形,像正常人一样生活,但是完全受控于植入大脑的模块。他只需在系统提供的菜单中做出选择,便能获得日常所需的一切便利,就连他的妻子也是算法为他筛选、匹配的。在这个未来世界,“信任系统就能幸福”。然而,在服膺于系统、获得“幸福”的同时,你却失去了人最为珍视的东西——自由。主人公意识到了这一点,并试图通过自杀来摆脱系统,换取彻底的自由。然而,他的反抗终究是徒劳的,在系统的操控下,他被迫复活,继续苟活于世间。人机结合的结果是人的个性被彻底抹杀、人的自由意志被全面剥夺——这就是作家对未来世界人之处境的一种预判。诚然,如果有一天人类连死亡都不能自决,那时又怎么可能拥有个性和自由呢?这篇小说通篇都是对后人类社会的可怕前瞻、对未来人类被技术异化的严肃预警,读来令人不寒而栗。

总体看来,进入二十一世纪以后,俄罗斯短篇小说并没有像有些评论所说的那样,像一朵凋零的花被遗忘在角落。它依然是别林斯基所说的“人与生活”之书中的常青叶、永生花。在当代俄罗斯的生活现场,短篇小说就像是一台精巧、灵敏的探测仪,它的探头伸入现实土壤,敏锐地探察时代痛点,捕捉社会情绪的变化,并将这些信号转化为引发共鸣的创意符号、艺术形象或审美形式。如今的俄罗斯短篇小说正迎来一个思想异常开放、艺术实验相当活跃、充满潜能和机遇的时代。

(作者系中国社会科学院外国文学研究所研究员)